JR京都駅ビル内のお土産屋で土産物を探す中、今回は蕎麦ぼうろにしようかとウロウロしていると一角に蕎麦ぼうろ屋さんを発見。しかーし、よく見ると一列のカウンターに一店舗ではなく2つの店舗が並んでいることが発覚。表記こそ違え、発音は同じ「KAWAMICHI-YA」である。名古屋名物の味噌煮込みうどんで「山本屋本店」と「山本屋総本家」というのがあったけど、京都でも似て非なる屋号があるとは驚きである。

商品の蕎麦ぼうろは見た目に同じで選びようが無かったので店員さんに聞いてみると、ご丁寧に自社製品だけでなく、隣の製品との差までも表現してくれ、更にのれん分けをしたということまで説明して頂いた。百聞は一見にしかずということもあり「食べ比べ!」と称して両店舗の商品を買い求めることにした。

店員さんの説明によると、元は「河道屋」があって、のれん分けして「かわみち屋」が出来たのだとか。

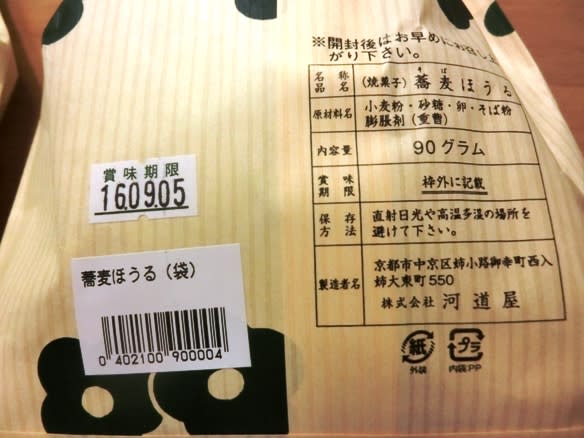

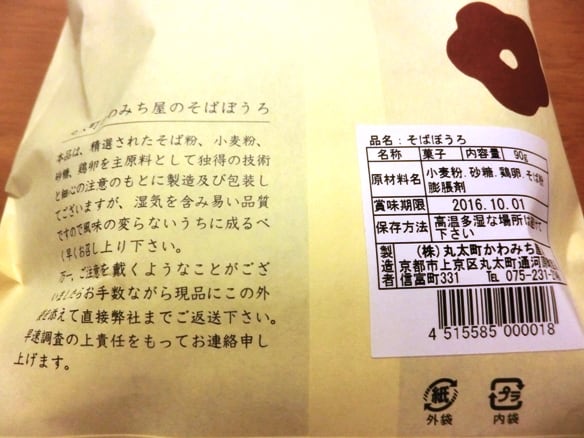

内容量・原材料・価格は同じで、包装のデザインもほぼほぼ同じ。しかも両者とも「登録商標」を謳っておられるので、別々の場所に売場があれば両者の違いに気がつかないくらいによく似ている。

のれん分けと聞けば、聞かされた方は一般的にスキャンダラスな方の「けんか別れ」を想起するが、もしかすると(そんな言葉があるかどうか知らないけれど)「仲良し別れ」なのかもしれないなとも思ってしまう。

じゃあ、両社の製品はどれくらい違うのか、実況見分を行ってみることにしよう。

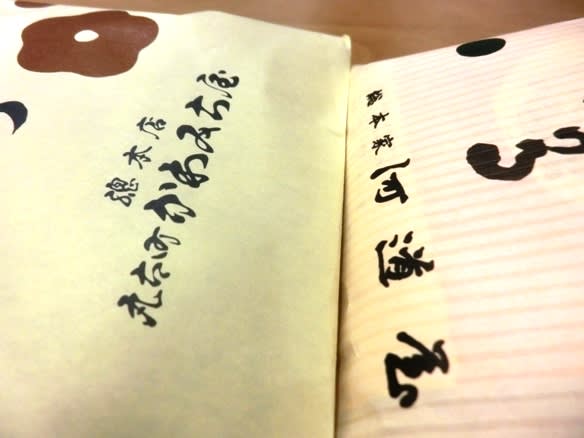

外袋から出してみる。これでは違いはよくわからない。どうでもいいことだけれども、乾燥材は違うメーカーのものっぽかった。

モノを袋から並べてみる。並びは冒頭の写真から同じで、左が「かわみち屋」、右が「河道屋」である。

並べてみると、視覚的には「焼き目の色」や「個体の大きさ」「穴のくり抜き方」に差があるのがわかる。

実際に口に含んでみると「焼き目の色」から想像される印象と真逆の風味差が味わえて良かったと思う。個人的には「河道屋」の方が好きかも。

表にまとめるとこんな感じ。総本家は江戸時代から続くお店で、總本店H昭和23年創業なのだとか。後から出来たにも関わらず「總本店」の「總」が「総」の旧字体であるのがまた面白い。グーグルで「かわみち屋 河道屋 違い」で検索すると同じようなことをまとめているブログがたくさん出てきてこれまた面白い。両者が現代までのれんを保ってきているのは、どちらも美味しいからなのだと思う。

HPはどうしているのかというと、「ち」を「chi」と「ti」で替えている。仲がいいのか悪いのか不思議な感じ。いつかのれん分けの理由を知りたいなと思った。

河道屋

http://www.kawamichiya.co.jp/

丸太町かわみち屋

www.kawamitiya.co.jp/

ちなみに商品名の「ぼうろ」と「ほうる」の違いもまたそれぞれうなずける理由になっている。「ほうる」の商品説明は外袋の中に入っているので実際に買って読まれたし。

https://sawasho.jp/kashi/

ご指摘ありがとうございます。

勉強になります。

ちなみに、丸太町かわみち屋が品名を「そばぼうろ」としているのは、澤正の登録商標を侵犯しているということになるのでしょうか。

漢字の河道屋さんとはのれん分けされたのですか?とお聞きしましたところ、全く関係ございませんとのことでした。

ネットの情報ではどちらもそれらしく記してあるので、お店の方にお聞きしたのであれば、社内でも情報が同じではないのですね。

>今日丸太町のかわみち屋本店さんに行ってきました。... への返信

店員さんがそうおっしゃるのであれば、そうなのかもしれませんね。

対外的にそう言うようにしているのかもしれませんし。

同じ地域で同じ物品で同じネーミングって部外者的には

いろいろ詮索してしまいたくなります、、、これからも。