十勝管内新得町の共働学舎新得農場(宮嶋望 代表)が生産するチ-ズ「さくら」が、先ごろドイ ツ・オ-ベルストドルフで開かれた第五回山の チ-ズ五輪で、見事金メダルに輝いた。「さくら」 の金メダルは2004年の第三回に続いき二度目。 山のチ-ズ五輪は欧州の生産者団体が主催する コンテストで、今年は10月26~28日に開催。傾斜20度以上 の山間地での放牧など、厳しい環境でチ-ズ作りをする生産者が対 象。今回は、十四部門に世界から約八百五十点が出品された。 「さくら」はサクラの葉で香り付けし、白カビで熟成させたチ-ズで、 表面にサクラの花の塩漬けが載せてある。同農場は「さくら」のほか、 エメンタ-ル風の穴あきチ-ズ「エメレット」と日本酒を使った「酒蔵」の 三種類を出品。ソフトタイプ部門で、「さくら」が金メダルとなったほか、 セミハ-ト部門で「エメレット」が銀メダルを受けた。また、宮嶋代表自 身も二回目の国際功労賞を受けた。宮嶋代表は「製品の品質がきち んと評価され、うれしい」と話している。

共感の輪 隣接の林寄贈 弾みつく

7年前から空知管内栗山町ハサンベツの離農 跡地を利用して始まった里山づくり計画。その最 も大きな懸案は、隣接する民有林の行方だった。 計画では、ハサンベツと周辺の山地所有者の了 解を得て、枝払いや間伐をして炭焼きを試み、落 ち葉を堆肥にする活動を柱の一つにしていた。人手を加えることで、 逆に多様な生物をはぐくみ、循環型の生態系を目指す。もし民有林 が宅地などに開発されたり切り売りされたなら、里山構想は崩れ かねない。

7年前から空知管内栗山町ハサンベツの離農 跡地を利用して始まった里山づくり計画。その最 も大きな懸案は、隣接する民有林の行方だった。 計画では、ハサンベツと周辺の山地所有者の了 解を得て、枝払いや間伐をして炭焼きを試み、落 ち葉を堆肥にする活動を柱の一つにしていた。人手を加えることで、 逆に多様な生物をはぐくみ、循環型の生態系を目指す。もし民有林 が宅地などに開発されたり切り売りされたなら、里山構想は崩れ かねない。

熱意に打たれ だが、心配は杞憂に終わった。同町中央に住む遠藤桃子さん(86)が、 所有する五十ヘクタルの山林を町に寄贈してくれたからだ。遠藤さん が所有していた森は、国蝶のオオムラサキの生息が確認された御大 師山からハサンベツに続く雑木林。遠藤さんは「皆さんが無報酬で 小川を造ったり植樹したりしていると知り涙が出ました」と話す。山林 は、栗山町内で開業医をしていた義父が先の戦争中に購入し、病院 を継いだ夫と義母が所有していた。その二人も二十一年前に亡くなり、 遠藤さんの名義になっていた。実子がおらず、宮城県に住む二人の 義弟の了解を得て2002年、町への寄贈に踏み切った。寄贈を受けて、 里山計画実行委員会の飯塚修前会長(66)が植生調査を行った。 飯塚さんは、栗山にあった王子製紙林木育種研究所に40年近く研究 員として勤務し、森林土壌研究などで数々の論文を発表している。 2年間、出勤前の早朝や週末を利用して山地の沢沿いから斜面上部 に至る範囲を踏査した結果、七十九科二百四十七種類の草木を確認 した。樹木に限ればミズナラやシナノキ、イタヤなど道内の主な樹種を はじめ七十七種類にのぼること、それが適度に混在し、天然更新も進 み、ササの繁茂量が少ないことが分かった。「所有者が長年手入れを してきた証し」と説明する。

お礼は写真集

遠藤さんによると、夫は、病院の職員に下草刈りやヤマブドウのツタ 切り、植樹などの管理を担当させ、職員が死去すると、夫自らが診 療の合間をぬって作業をしていた。夫は心臓が弱く、遠藤さんはい つも一緒に山に入っていた。終戦直後、燃料の乏しい時代は、まき を切り出して病院の待合室の暖房に使ったり住宅の部材にした。 遠藤さんは仙台に生まれ、東京で空襲に遭い、死線をさまよった直 後の1946年、縁あって初めて津軽海峡を渡り栗山に嫁いだ。「山は 義父母や夫が大事にしてきた。バブル経済のころは名古屋の業者か らゴルフ場を造成したいという話が出たが、夫は一蹴しました」と振り 返り、「里山づくりを進める皆さんのお役に立てられてうれしい。大切 に守っていただきたい」と希望を託す。里山計画実行委員会は、お礼 に遠藤さんの森に生息している草木や昆虫、蝶などの動物を一枚一 枚撮影して写真集にまとめた。待望の炭焼き窯も完成させた。森の 中に遊歩道を造り、切り出された木や枝で木炭を生産する計画をた てている。

自然との共生 舞う国蝶 町民動かす 実習用の水田の稲刈りに励む生徒たちのそば でノシメトンボやアキアカネが飛び交う。近くの 小川では、別の生徒たちが水生生物調査のた め、玉網でミズカマキリやエゾウグイなどをすく い上げる。歓声が秋の深まる山里にこだました。 10月4日、空知管内栗山町ハサンベツで行われた

自然との共生 舞う国蝶 町民動かす 実習用の水田の稲刈りに励む生徒たちのそば でノシメトンボやアキアカネが飛び交う。近くの 小川では、別の生徒たちが水生生物調査のた め、玉網でミズカマキリやエゾウグイなどをすく い上げる。歓声が秋の深まる山里にこだました。 10月4日、空知管内栗山町ハサンベツで行われた 同町継立中学校 (生徒数50人)の体験学習だ。ハサンベツは、 栗山の市街地から約2㌔離れた夕張川支流の ハサンベツ川沿いにある離農跡地。この地を, 動植物の生態系豊かな土地にする試み「ハサン ベツ里山づくり20年計画」が始まって7年目を 迎えた。同地区は、10年前までは農家が自家 用の作物をつくる以外、ヨシなどが生い茂る荒 地だった。山に囲まれ、規模拡大に適さない中 山間地。入植した十八世帯は限界を知って次々 と離農した。

同町継立中学校 (生徒数50人)の体験学習だ。ハサンベツは、 栗山の市街地から約2㌔離れた夕張川支流の ハサンベツ川沿いにある離農跡地。この地を, 動植物の生態系豊かな土地にする試み「ハサン ベツ里山づくり20年計画」が始まって7年目を 迎えた。同地区は、10年前までは農家が自家 用の作物をつくる以外、ヨシなどが生い茂る荒 地だった。山に囲まれ、規模拡大に適さない中 山間地。入植した十八世帯は限界を知って次々 と離農した。

「ごみ捨て場」 「はっきりいってごみ捨て場になっていた」。この地に住む山岸三太 郎さん(78)は振り返る。夜に冷蔵庫や布団をこっそり捨てていく。 それが呼び水になって次々と粗大ごみが置いていかれた。ハサン ベツを里山にと、町民挙げての運動が始まるきっかけは、国蝶「オオ ムラサキ」の発見だった。1985年、隣接する御大師山で、小学校 事務員で現在里山づくり実行委員会事務局長を務める高橋慎さん (57)が確認した。羽が開いた時の長さが七㌢に達し、青紫に光る 国蝶は、道内ではごく限られた地域にしか生息しない。幼虫はエゾ エノキの葉を食べ、成虫が好むのは樹液の出るナラ、ニレ、クリなど 広葉樹。樹種の豊富な雑木林でなければ生きていけない。「オオム ラサキが飛翔する姿に栗山の子どもの姿を重ねたい」「自然の遺産 を後世に伝えたい」まず地元の若手経営者らが立ち上がった。町も 好応してハサンベツの活用方法を検討した。幸い野鳥観察グル-プ など町内には自然愛好者団体が七つもあり、植生に詳しい人材に恵 まれた。

お手本は童謡

離農地24へクタルは、環境省の補助を受けて町が99年に五千万 円余りで購入。使い道は自然愛好者団体に委ねた。そのまま放置 するのでは多様な生物は育たない。人手を加えながら自然との共生 を図る方法を選び、翌々年に里山づくり実行委員会が設立された。 計画は童謡を下地にした。例えば「春の小川はサラサラ」プロジェクト (PT)では、子どもたちの遊べる小川づくりとドジョウやトゲウオの生 息地づくりを、「ミズバショウの花が咲いてる」PTでは、湿地性植物 の繁殖地づくりを目指した。当時、椿原紀昭町長は「土地は買うが、 口は出さない」と約束した。参加者は手弁当で作業に励んだ。エゾ エノキの植樹や小川の掘削、わずかばかりの田畑や果樹園づくり。 そこに思わぬ朗報が舞込んだ。ハサンベツにつながる五十ヘクタル もの山地の寄贈。活動を見守ってきた八十六歳の女性からだった。

古来の作法 理にかなう

味は塩味、酸味、甘味、苦味の四つの基本の味の組み合わせで 感じられると考えられています。さらにこの四つの味に当てはまら ない、うま味があねことは、かって日本の研究者の努力により、見 いだされていました。そしてうま味を生じる成分として、イノシン酸や グルタミン酸を発見しました。最近になってようやく国際的に認めら れました。やはり、日本人の味覚は鋭いのでしょうか?そういえば、 日本人はみそやだし汁などのうま味が好きですね。ところで、味は、 舌やのどの粘膜なにある味蕾というしくみで感じ取ります。味蕾は 五つの味それぞれの専用の ものが存在しているわけではなく、 五つの味を同時に感じているようです。しかし、味に対する感受性を 調べると、舌の部分でとくに感じやすい味覚が異なるようです。うま 味は舌全体で感じるようですが、塩味は舌先から舌の両縁で感じ やすく、甘味は舌先でとくに感じやすいようです。酸味は舌の両縁 から根元で感じやすくなっています。苦味は舌先と口腔の天井の奥 の部分(軟口蓋)でとくに感じやすいのが分かっています。そこで、 私が考えたお酒の味わい方です。甘味が強い日本酒は舌先でなめ るようするのがよく、酸味のあるワインは舌の縁に転がすようにすると 味わい深くなり、ビ-ルはのどの奥に流し込むようにすると苦味を楽 しめるのではないか、という訳です。つまり、昔から言われるお酒の 飲み方は理にかなっているのです。でも、こんな粋な飲み方は最初 のうちだけですね。とくに私は反省が必要で・・・・。 (とうせ・のりつぐ=札医大医学部長)

←名前の由来になっている先端の黒い翼を広 げ、優雅に舞うソデグロヅル=1日午前七時半 ごろ、女那川下流域で、内山則子さん撮影

函館市的場町の野鳥愛好家、内山則子さん(62)が、同市女那川 町の女那川の下流域で、繁殖地のロシアから飛来したとみられる ソデグロヅルを撮影した。山階鳥類研究所(千葉)によると、世界 でも2500羽ほどしかいないとされる希少種で、国内での確認は 極めて珍しい。 内山さんは10月31日、夫の弘正さん(62)とともに野鳥観察中、 草をついばんでいるソデグロヅルを発見し、同日と翌日の2日間撮 影した。「初めて見る鳥に興奮し、シャッタ-を押す指に力が入っ た」と話す。11月4日まで付近で確認されたが、その後飛び立った かどうかは不明。 ソデグロヅルはインド北部や中国南部で越冬する渡り鳥で、成鳥 の体長は135㌢程度。湿地の減少などにより、国際保護連合(IU CN)のレッドリストで、最上位の「絶滅危惧種1A類」となっている。

希望を求めて-再生へこう考える

明確な「目標」設定を -今の教育改革の主眼は「学力低下」への対応 ですが、肝心の議論がかみ合っていません。 「学力低下論は、2003年の国際学習到達度調 査(PISA)で読解力が八位から十四位に下がっ たことが発端でした。ただ、同じ調査で日本の科学的応用力は二位、 問題解決能力は四位。学力は低下したのか。そもそも学力とは何な のか。現状分析も根拠も定義もあいまいなまま、議論はム-ドで進ん でいます。だから、小、中学校の授業時間数の10%増という、原因 に対応していない学力向上策が出てくるのです」

明確な「目標」設定を -今の教育改革の主眼は「学力低下」への対応 ですが、肝心の議論がかみ合っていません。 「学力低下論は、2003年の国際学習到達度調 査(PISA)で読解力が八位から十四位に下がっ たことが発端でした。ただ、同じ調査で日本の科学的応用力は二位、 問題解決能力は四位。学力は低下したのか。そもそも学力とは何な のか。現状分析も根拠も定義もあいまいなまま、議論はム-ドで進ん でいます。だから、小、中学校の授業時間数の10%増という、原因 に対応していない学力向上策が出てくるのです」

まずは現状把握 「25年以上勤めた文部、文部科学省時代もずっと感じてきましたが、 日本の教育論議は空回りやすれ違いが多く、建設的な議論になりま せん。それは多くの日本人に、マネジメントという発想が決定的に欠 けているからです」 -マネジメントとは何ですか。 「『現状』を正しく把握し、その『原因』を究明する。その上で、現状を改 善する具体的な『目標』を設定し、適切な『手段』を講じる。これらを集 団の同意を得て政策化・ル-ル化し、目標と結果を検証する。そして、 その検証した結果を次の段階に結びつけていく。このプロセスがマネジ メントです」 「一連の過程で最も重要なのが『目標』の設定です。しかし、教育界で は特に、この点がおろそかにされています」 -具体的には。 「学校の目標が典型例でしょう。どの学校も『生きる力』『豊かな心』 『確かな学力』などの文言を掲げていますが、これは単なるスロ-ガン でしかありません。生きる力とは、どんな学力や体力、精神力を指すの でしょう。スロ-ガンはあってもいいでしょうが、『○○か゛全員できるよ うになる』など、結果との関係を明確に比較できる具体的なものでない と、目標とは言えません」 「学力低下論で言えば、PISAの調査結果が発表された当時、文科省 の担当課長に『それでは読解力が何位になれば、目標を達成したこと になるのか』と問いただしましたが、答えは返ってきませんでした。目 標がないのに、学力が上がった、下がったという判断がなぜできるの でしょうか」 -なぜ、そのような事態になってしまうのですか。 「文科省の役人や自治体教委の職員、学校長など、決定権がある人間 が明確な判断を示さないからです。明確な目標を掲げて、その通りの結 果が出なかったら、決定者は責任を取らなければならないのは、当然の ことでしょう。目標をあいまいにしておくという発想では、有効な対応を取 れるわけがありません」

具体性に欠ける 「日本の教育はこれまで、具体的な目標も設定しないまま、政索を 次々に追加して解決を図ろうとする『追加教育症候群』に陥り、学校 教育を圧迫してきました。その歴史的事実に目を向けるぺきでしょう」 -改善策は。「学力という点で言えば、『読み』『書き』『計算』など、 日本の子供に必要な力は何なのか。全員に必要なミニマムな目標と、 それ以外の目標を分けて設定する必要があります。詰め込みもゆと りも今の学力再重視の動きにも、その視点がありません。このまま では、間違いを繰り返す羽目になります」「『手段の目的化』という言 葉もある通り、『目標』と『手段』の関係は重層的なため、教育に関す る目標は『日本をより良くする』という上位の目標にとっては手段とな ります。教育論議を進めるには、国の将来象についても真剣に議論 し直すことが必要不可欠です」

冬を代表する鉢花といえば、シクラメン(サクラソ ウ科)。11月ごろから開花期を迎えるため、花が 少なくなるこの時期、暖かい室内を彩る貴重な 存在です。そこで気になるのは、病害虫の問題 ではないでしょうか。最低気温が十二~十五度 になったら室内に移す時期ですが、何とかその 前に病気や虫を退治しておきたいものです。シク ラメンが病害虫に侵されるは、生育期の4月から10月まで。灰色かび 病(斑点が出て花が褐色になって腐る)や、いちょう病(葉や茎が枯 れる)などにかかることが多いようです。乾燥や高温に弱く、病気が 多発しやすくなります。葉が、けば立ち灰色になったら、ホコリダニ が原因です。ダニの中でも繁殖力が強く短時間で増え、つぼみの汁 を吸い尽くしてしまいます。ホコリダニはシクラメンだけでなく、ほかの 花や野菜にも伝染します。葉の変色や奇形で花が咲かなくなること もあります。防除は、ダニ専用のものを三日おきに3~4回、葉の裏に 丁寧に散布しましょう。アブラムシにも効く薬はこの場合、つぼみや花 にかからないように注意します。シクラメンの別名は「かがり火」。寒い 冬にぴったりのあでやかな花を、ご自宅で楽しんでください。 (花新聞ほっかいどう)

|

地域再生と大学 価格:¥ 1,890(税込) 発売日:2007-10 |

ベンチャ-研究で知られる浜田康行・北大大学院経済学研究科教 授が、疲弊する地方経済の再生の切り札としての視点で「産学連 携」の実例や課題を解説した編著書「地域再生と大学」が中央公 論新社から出版された。浜田教授ら三人で共同執筆し、日本の産 学連携史や、鳴り物入りで支援体制が築かれた大学発ベンチャ- の成功と失敗の両面をデ-タを使って解き明かした。地域再生の 成功例としては岩手県や茨城県ひたちなか市などを取り上げ、地 元企業と大学・高専の連携の進め方や情報公開など成功ポイント を分析した。道内で宇宙産業創造を目指す北海道衛星(十勝管内 大樹町)や、緑茶に含まれるポリフェノ-ルを再生医療に活用する バイオペルデ(京都)など、地域のヒトとモノの資源を生かした大学 発ベンチャ-の起業も紹介。さらに企業が大学に共同研究や事業 を持ちかける場合の注意点や、海外の実例なども取り上げ、地域 の産学連携を成功させるための指南書となっている。

|

「旭山動物園」革命―夢を実現した復活プロジェクト (角川oneテーマ21) 価格:¥ 760(税込) 発売日:2006-02 |

-夢を実現した復活プロジェクト人間も動物も 「自分らしさ」 を見て もらいたい。全国の動物園に先駆けて「講堂展示」を展開して大人気 の旭山動物園。入園者数も上野動物園を抜いて日本一になった。 なぜ、厳寒の動物園に日本中から人が集まるのか?「夜の動物園」 「手書きポップ」など夢に溢れたアイディアを紹介する。本書は小菅園 長がすべて紹介する初の書籍である。

|

高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院 (光文社新書) 価格:¥ 735(税込) 発売日:2007-10-16 |

非常勤講師とコンビニのバイトで月収十五万。正規雇用の可能性ほぼ ゼロ・・・。いま大学院博士課程修了者が究極の就職難にあえいでいる。 優れた頭脳やスキルを持つ彼らが、なぜフリ-タ-にならざるを得ないの か?これには「大学院重点化計画」という文部科学省と東大法学部が 練りに練った秘策が関係していた。この構造的な問題を渦中にいる著者 自ら解説する。

|

日本人礼儀作法のしきたり (青春新書INTELLIGENCE 181) (青春新書INTELLIGENCE 181) 価格:¥ 735(税込) 発売日:2007-09-04 |

今年上半期ベストセラ-新書部門1位の「日本人のしきたり」、「日本人 数のしきたり」に続く、待望の第3弾。マナ-本として役に立つのはもちろ ん、それぞれの作法や伝統が生まれた由来まで丁寧に解説しています。 核家族化が進み、親族や年配者から礼儀作法や伝統を教わる機会が 少なくなった今、日本人としてぜひ読んでおきたい一冊です。

|

象の背中 (扶桑社文庫 あ 11-1) 価格:¥ 650(税込) 発売日:2007-09 |

「今」この幸せを生きていく・・・。作詞家・秋元康による初の長編小説。 突然、肺がんで「余命半年」の宣告を受けた48歳のサラリ-マン、 主人公・藤山幸弘。死を迎えるまでの半年をどう生きるか。残された 時間で人生の決着をつけるべく、延命治療を拒否して思い出を彩る 人々に会いに出掛けるが・・・・。 主演・役所広司、その妻役に今井美樹で映画化され、現在大好評 全国公開中。

|

越境捜査 価格:¥ 1,680(税込) 発売日:2007-08 |

神奈川県警VS警視庁 勝つのはどっちだ! じっくりガッツリ読ませます! 12億円を騙し取った男が金とともに消された・・・。迷宮入り事件を捜 査する警視庁捜査一課の鷺沼は、いまだ行方不明の犯人と金の再捜 査を開始するが、捜査を進めるにつれ、12億円の行方と、警察庁を含 む組織全体を覆う黒い闇の存在を知ることになる。大藪春彦賞受賞作 家が、組織に闘いを挑む男たちを描く、渾身の長編傑作エンタ-テイン メント小説!

|

犬と私の10の約束 価格:¥ 1,200(税込) 発売日:2007-07-28 |

舞台は函館。犬と親子の感動の物語! いま世界中で静かなブ-ムを呼んでいる短編詩「犬の十戒」。犬の立場 から飼い主にしてほしいと願うことを10ヵ条に列挙したものだが、この 「十戒」をモチ-フに、舞台を函館に繰り広げられる犬と人間の感動の 物語。母はその子犬を見て「犬を飼う時には、犬と10の約束をして」と 幼いあかりに約束させた・・・。映画化も決定し、来春全国公開予定。

|

日本全国 絶景列車の旅 価格:¥ 3,360(税込) 発売日:2007-07-19 |

櫻井 寛さん

満開の桜の下を走る路面電車、紅葉の山を横切る二両編成のディ- ゼル車-。世界の鉄道写真を撮り歩く著者が、足元である日本各地 の中から百十五路線を厳選した、いわば国内ベストアルバム。「著書 として五十作目。節目の作品として、これはと思う写真ばかりを収録 した」道内の写真も豊富だ。立ちはだかる利尻富士に向かうように、 列車が雪原を行く宗谷線。浜いっぱいに干したコンブをエスコ-トする ように、駅がたたずむ日高線。「広大で異国の雰囲気を感じる」。雪の 中を走る蒸気機関車にスポットを当てた。自身の初めての写真集「凍 煙」以来、北海道が大のお気に入りだ。取材では、行きは列車に乗っ て撮影ポイントを決め、終点から車でその地点に戻る。「でも上から見 下ろす絶景ポイントには、列車からは気づきにくい。ここは、と思っても、 実際には木立ちに邪魔されて、肝心の列車が見えないことも多い」そう した試行錯誤の中から、珠玉のショットを得る。その一つが、狩勝峠か ら見下ろす石勝線の一枚。本書では秋の風景を収めているが「最初に ここを狙ったのは、吹雪が激しい日。車が雪に埋もれ動けなくなり、命 の危険さえ感じた」。精悍な浅黒い顔を照れ隠しに崩すが、自身を貫く のは「行かなければ撮れない」という徹底した現場主義だ。長野県生 まれ。国鉄職員の両親のもとに育ち、国鉄マンになるのが夢だった。 だが高卒当時の国鉄は、合理化の影響で採用を見送っていた。日大 芸術学部に進み、本格的な鉄道写真の腕を磨く。出版社勤務を経て 独立。主なフィ-ルドは海外。10月下旬に訪れたバルト三国を加え、 訪問国は七十七ヵ国に上り、新聞、雑誌に写真や旅行記を送る。現在、 十一のコ-ナ-を持つ多忙さだ。恭子夫人と、10月で結婚30周年。 取材旅行のため一年のうち約二百日、家を離れる。「亭主元気で留守 がいい」が口癖だが、札幌発上野行きの寝台特急カシオペアの高級 客室で、夫婦水入らずの時間を過ごしたことも。「日ごろの罪滅ぼしで す」飛行機の旅全盛の時代だが「スピ-ドが人間のリズムに合っていて、 心を和ませるのは列車での旅。席を離れてほかの人と触れ合うことも、 飛行機では難しいでしょう?」。東京都在住。五十三歳。

「新津やすこ解説」昔の英国滞在記を読むと必 ず出てくるのが、パブのぬるくて炭酸のないビ- ルの話です。現在はパブでも冷たいビ-ルや ワインが人気のようですが、このぬるいビ-ル 「リアルエ-ル」は今も健在です。リアルエ-ルは醸造所からの出 荷時、ろ過や加熱処理を行わないためビ-ルの中で酵母が生きて います。カスクと呼ばれる「たる」に詰められたリアルエ-ルは、発酵 を続けながらパブの地下室などで保管されます。パブには、セラ-マ ンと呼ばれるリアルエ-ルの飲みごろを見極め、お客に出す専門家 がいます。飲みごろを迎えたビ-ルをグラスに注ぐ菜も、一般的な ビ-ルのように冷やして二酸化炭素(炭酸ガス)の圧力で注ぐのでは なく、ハンドポンプと呼ばれる井戸水のポンプと同じ原理で地下室か らビ-ルをくみ上げます。二酸化炭素は発酵の際に自然と溶け込ん だ分だけなので、ぬるくて二酸化炭素が少ないため、エ-ルの風味 を味わいながら何杯も飲み続けることができます。手間や管理が必 要なリアルエ-ルは戦後、パブから消えかけましたが、伝統的な エ-ルを残そうという消費者運動が起り、飲み続けられています。 近年は地ビ-ルブ-ム、スロ-フ-ド運動の広がりでリアルエ-ル が見直され、米国や日本のパブでも飲まれています。日本では十数 カ所の地ビ-ル醸造所がリアルエ-ルを醸造しており、札幌にもハン ドポンプからリアルエ-ルを提供するお店ができています。

「新津やすこ解説」昔の英国滞在記を読むと必 ず出てくるのが、パブのぬるくて炭酸のないビ- ルの話です。現在はパブでも冷たいビ-ルや ワインが人気のようですが、このぬるいビ-ル 「リアルエ-ル」は今も健在です。リアルエ-ルは醸造所からの出 荷時、ろ過や加熱処理を行わないためビ-ルの中で酵母が生きて います。カスクと呼ばれる「たる」に詰められたリアルエ-ルは、発酵 を続けながらパブの地下室などで保管されます。パブには、セラ-マ ンと呼ばれるリアルエ-ルの飲みごろを見極め、お客に出す専門家 がいます。飲みごろを迎えたビ-ルをグラスに注ぐ菜も、一般的な ビ-ルのように冷やして二酸化炭素(炭酸ガス)の圧力で注ぐのでは なく、ハンドポンプと呼ばれる井戸水のポンプと同じ原理で地下室か らビ-ルをくみ上げます。二酸化炭素は発酵の際に自然と溶け込ん だ分だけなので、ぬるくて二酸化炭素が少ないため、エ-ルの風味 を味わいながら何杯も飲み続けることができます。手間や管理が必 要なリアルエ-ルは戦後、パブから消えかけましたが、伝統的な エ-ルを残そうという消費者運動が起り、飲み続けられています。 近年は地ビ-ルブ-ム、スロ-フ-ド運動の広がりでリアルエ-ル が見直され、米国や日本のパブでも飲まれています。日本では十数 カ所の地ビ-ル醸造所がリアルエ-ルを醸造しており、札幌にもハン ドポンプからリアルエ-ルを提供するお店ができています。

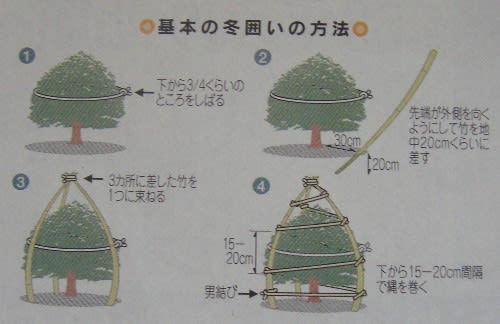

庭木などを雪や寒さから守る冬囲い。小さな木なら、自分でやる人も 多いが、なかなか難しい。造園のプロに、冬囲いの基本を教えてもら った。(北里優佳) 毎年、約280軒もの冬囲いを行っている、真鍋造園(札幌市豊平区) 社長の真鍋昌市さん(53)に実演してもらった。必要なのは、ホ-ム センタ-などで売っている根曲がり竹と縄。木によってむしろも使う。

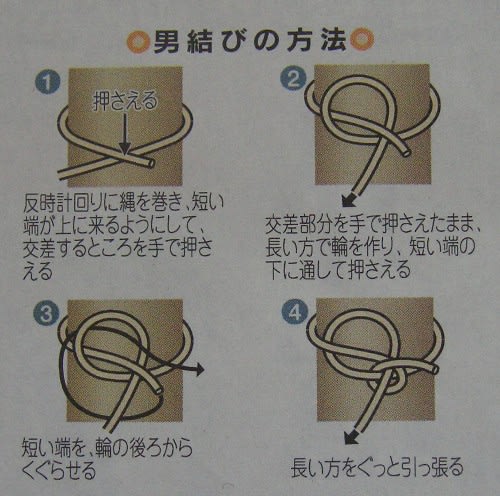

男結び覚えよう

高さ1メ-トル前後のドウダンツツジなどは、基本的な囲い方=イラス ト参照=で大丈夫。まずは、根元から四分の三あたりを縄で縛る。 「占め過ぎると枝折れするので、半分くらいの力で」(真鍋さん)。ポイ ントは、男結びにすること。ほどけず、縄の無駄が少ない、園芸には 必須の結び方だ。竹は、根元から三十センチほど離して地面に差す。 根曲がりの先端が外側を向くように差すのがこつ。上で一つに束ねた とき、より弾力が出て雪の重みにも耐え、束ねたひももずれない。すべ ての竹を上でがっちりと束ねたら、下から順に、枝を中にまとめる要領 で縄をかけていく。縄と縄の間隔は十五-二十センチくらい。竹の節 の下で縄をひと巻きずつしていくと、ずり上がらない。背が高い木の場 合、斜めに伸びていても、あくまで真っすぐ囲うのがポイントだ。枝が広 がっている部分を縛り、長めの竹を低い木と同じ要領で差す。真っすぐ に囲うためには、木の曲がり具合にかかわらず、竹の先端を根元の真 上で束ねる。あとは、枝を中にまとめるようにして、下の方から縄をか けていく。

10度目安に防寒

むしろは、基本的には植えて三年目までのオンコなどの常緑針葉樹や、 ヒバなどのコニファ-類、シャクナゲなどを寒さから守るために巻く。 バラは四年目以降も巻くが、葉が落ちる木には不要。「むしろを早く掛け すぎると、木が蒸れカビの原因になる。昼の気温が10度以下になるころ が目安」と真鍋さん。例年、11月初旬から12月10日ごろに掛けるという。 基本の囲い方をした後、結束した竹の先端にむしろの網み目を通す。雪が 滑りやすいよう、斜めに巻き付け、縄で竹に縛り付ける。プロなら、これら の作業を1本十分程度で仕上げる。真鍋さんは「どうすれば枝折れを防げ るかを考えながら、木に合わせて囲う。春先は、気温が高くなる前にむし ろを外すのも大切」とアドバイスする。

体力に自信のない人は・・・ 専用の道具いかが

ホ-ムセンタ-などで売っている冬囲い道具を使うと便利だ。 「かんたん冬囲い」(2,480円から)が、作業の簡単さで根強い人気。 すのこのような木材を山型に組んだもので、地面にさすだけでいい。 「コンパス支柱」(998円)なら、コンパスのように2本の支柱の上部 を金具で留めているので、結束の手間が省ける。「お年寄りなど、 作業が大変な方が購入するケ-スが多い」とのことです。

ジャン=マリ-・シュヴァリエ著(フランス・パリ大教授、同校エネル ギ-・資源地政学研究センタ-所長、著書に「石油危機時代」な ど。)評・松井賢一・龍谷大名誉教授

<戦い>を考察教訓示す

|

世界エネルギー市場―石油・天然ガス・電気・原子力・新エネルギー・地球環境をめぐる21世紀の経済戦争 価格:¥ 2,730(税込) 発売日:2007-08 |

第一次石油危機以前は、エネルギ-という言葉自体一般に使われて いなかった。しかし、今や誰もがエネルギ-問題を口にするようになった。 ただ、その多くはマスコミが垂れ流す表面的な言説の受け売りである。 エネルギ-問題は複雑かつきわめて重要な問題であり、論ずるにはそ れなりの知識と世界観が求められる。本書は、そのような期待に応え られる専門家による、本格的なエネルギ-問題の入門・解説書である。 著者は、エネルギ-の世界を本書の原題(エネルギ-をめぐる壮絶な戦 い」)にあるように、激しい戦いの場ととらえ、そ戦いの諸相を歴史的に 考察し、そこから得られる教訓を摘出している。そこでは、イラン・イラク 戦争のような現実の戦いはもとより、中東におけるイギリスとアメリカの 油田の奪い合い、エネルギ-を取引する企業であったエンロン社の倒 産などの、力や戦略的野望の絡み合いによる支配などが分析される。 本書の特徴は以下の三点にまとめられるであろう。

- 第一の点は、エネルギ-問題を、経済理論や、技術論に偏るこ となく、政治的、社会的な考察も含め歴史的、総合的に論じて いることである。読者は、エネルギ-をめぐる壮大なドラマに圧 倒されるであろう。

- 第二は、いわゆる市場万能性を信奉する自由主義経済学を批 判し、規制も重視する考え方をとっていることである。著者は、 市場の役割を過大評価した自由化に対する規制、炭化水素エ ネルギ-や電気の供給の安全確保に関する規制などが必要で あるとする。米英主導の市場原理主義に流されがちな日本に は大切な指摘だと思われる。

- 第三の点は、エネルギ-・経済・環境の調和を達成するために 規制を国際的規模で導入する必要が出てきたという指摘である。

優れたエネルギ-入門書であるとともに、専門家にとってもエネルギ-問 題への重要な情報と視座を与えてくれる書であり、一般の人々、専門家 両者にお勧めしたい。

感謝や恨みから育つ思いやりこそが介護 (前沢政次・北大大学院教授)

|

母の介護―102歳で看取るまで (新潮新書 223) 価格:¥ 714(税込) 発売日:2007-07 |

地域医療の中で介護は難問のひとつである。わが国の介護保険制 度は2000年にスタ-トした。介護の社会化、自立支援など理想が 語られたが、現実との間には大きな乖離がある。コムスン事件が起 きた。国は福祉産業を奨励し、民間企業に期待を寄せた。そこには 営利企業と非営利団体の区別はない。利潤追求が過ぎれば、行政 を欺くことばかりではない。雇用者に無理な労働を強い、賃金は安く 抑える企業も出てくる。利用者は不在である。そのためか、介護保 険は、介護会社を性悪説で悪人であることを前提に、規則を厳しくし ている。営利企業がいくらでも利益を吸い上げる可能性があるからだ。 介護担当者は善意で働いている方がほとんどなのに、国の規制は 本末転倒の点が少なくない。現場は利用者も介護担当者もとまどう。 介護が商品化してしまうと、一番大切なこころが犠牲になりやすい。 介護の体験をつづった本がたくさん書店に並んでいる。坪内ミキ子 「母の介護-102歳で看取るまで」は、介護保険制度以前の介護 の様子、入院生活、介護保険後の状態が読み取れる。介護は地獄 のようであるが、内容の多くが両親の思い出語りであることで救われ る。本来のケアは対象者の歴史や苦労物語をよく知った人によって 担われるべきなのだ。感謝に結びつく思い出もあれば、うらみつらみ に通じてしまう追憶もある。複雑な思いの中から、思いやりのこころは 育てられる。

|

鎌田實のしあわせ介護―苦しみを喜びに変える33のヒント (シリーズCura) 価格:¥ 1,365(税込) 発売日:2007-07 |

「人が人を支えるとはどんなことか。生きる力とは、何によってもたら されるのか。介護は人間の本質も教えてくける。介護を追及すると、 人間の生き方のヒントが見えてくる」と力説するのは「鎌田實のしあ わせ介護-苦しみを喜びに変える33のヒント」である。がんばらない、 あきらめない鎌田實の自信作である。老い方、死に方の心構えが変 えられれば、虐待も減るだろうなと期待が膨らむ。05年から06年に かけて介護保険制度に大きな変化があった。施設入所者には居住 費、食費が全額自己負担になった。介護予防の名の下にサ-ビス 利用額の抑制が進められた。新設された地域包括支援センタ-は 介護予防プラン作成に大きな労力を費やした。どのような結果がも たらされるか、私たちはしっかりと見きわめなければならない。介護 の社会化には相当な費用が必要だ。重労働、低賃金が続けば介護 の働き手はいなくなる。介護者の献身的奉仕精神と体力にも限界は ある。介護保険料の大幅引き上げか、税金の大量投入か、消費税の 引き上げも間近な問題だ。国民一人一人はこの問題に目を背けては ならないだろう。出費を最小限にするには病気や体力低下の予防が 大切だ。老いてから他人に強いられる予防には無理がある。気付い たその日から生活習慣を見直し、行動したい。

←札幌盆栽会の山貫重夫会長の「秋」を テ-マにした草もの盆栽

花好き、庭好きの人でも、「盆栽は難しい」と敬 遠しがち。しかし、盆栽も樹種によって異なります。 草花を主に花材として扱う「草もの盆栽」の寄せ 植えは、比較的手軽に楽しめるものといえましょう。 誰もが一般的に思い浮かぶのは、クロマツ、ゴヨ ウマツなどの「松柏盆栽」でしょう。日本古来の盆栽の本質である、 長い年月をかけ、人の手を徐々に加えながら器に自然の情景を凝縮 して表現したものです。そんなキャリアを積まなければならない松柏 盆栽などに比べ、「草もの」は、山草鉢や平鉢にやすらぎの自然景観 を手軽に作り上げることができます。もちろん、この世界も奥が深いの は言うまでもありません。醍醐味は、四季折々の変化を楽しむことが できる点です。春は花芽を楽しみ、夏は涼しさを演出。ちょうど今時期、 秋は盆の上で紅葉を楽しむこともできます。花材が草花のため、手に 入りやすいのも利点です。全日本小品盆栽協会北海道支部事務局の 清水肇さん(札幌市「盆栽」代表)は「最近では若い人もインテリア感 覚で、飾って楽しむ傾向があります。一度栽培すると男性の方がの めりこむ人が多いようです」と話します。もともと盆栽は庭づくりの縮小 版といわれているだけに、盆の上でガ-デニングの世界を楽しむこと ができます。(花新聞ほっかいどう)