三回目は、渡月橋・中ノ島公園・大堰川(保津川)・天龍寺・後嵯峨天皇陵・亀山天皇陵・宝厳院です。

渡月橋と中ノ島公園

「嵐山モンキーパークいわたやま」を降りとすぐ渡月橋だ。

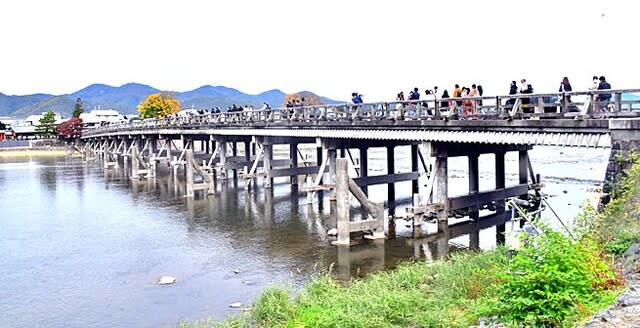

大堰川(保津川)に架かる橋長155m、幅12mの渡月橋(とげつきょう)は観光地・嵯峨嵐山の代名詞のようになっており、両岸を結ぶ観光の中心です。「日本百名橋」にも入っている。

ただし、車両も通る2車線の橋なので(京都府道29号の一部)、両側に一段高くした歩道が設けられているとはいえ観光客の多いい時は危険な橋でもあるのです。コロナ禍の現在は安全なのですが。

この橋が最初に架けられたのは平安時代の承和年間(834-848)と伝わる。弘法大師の高弟で法輪寺を再興した僧、道昌(どうしょう、798-875)が大堰川を修築するとともに、「十三まいり」で知られる法輪寺へ参詣する利便のために橋を架けた。これが始まりです。そのため当時「法輪寺橋」と呼ばれ、位置は現在地より100m~200mほど上流だったようです。

鎌倉時代に後嵯峨上皇がこの一帯に離宮・亀山殿(嵯峨殿)を造営すると、橋も庭園の一部として取り込まれた。第90代・亀山天皇(1274-1287)が満月の晩に舟遊びをされたおり、橋の上空の月を眺め「くまなき月の渡るに似たり」と詠われたことから「渡月橋」と呼ばれるようになったという。その後、亀山殿の地に天竜寺が造営されると、朱塗りの渡月橋は天竜寺十景の一つに数えられるようになる。

江戸時代の慶長11年(1606)、角倉了以によって保津川の開削工事が始まり、この時少し下流の現在地に架け替えられという。

渡月橋は何度も焼亡と流失を繰り返してきた。昭和7年(1932)6月、洪水により橋の半分が流出してしまう。二年後の昭和9年(1934)に架け替えられたのが現在の橋です。橋脚、橋床など主要部分は鉄筋コンクリート製だが、周辺の景観との調和を図るため欄干だけが木製(国産のヒノキ)で造られている。欄干の下部分に桁隠しの板が張られている。これも少しでも鉄骨を見えなくする工夫なのでしょう。橋脚の上流側に7本のコンクリート製の杭が設置されている。これは洪水の際の「流木止め」で、橋を守るためのものです。

二年前(2018年)の9月、台風21号が関西を襲い、渡月橋の橋上まで濁流が暴れているテレビ映像を見て衝撃を受けました。その時、東側の欄干が100mほど損壊したのです。嵐山のシンボルだけあって、すぐに修復されましたが。

渡月橋の南側下流沿いの広場が中ノ島公園。正しくは「嵐山公園中ノ島地区」。大堰川本流と用水路として掘られた傍流に囲まれた中洲の島なのです。他に「嵐山公園亀山地区」(亀山公園)、「嵐山公園臨川寺地区」(渡月橋の北側下流沿い)に分かれる。

河原に砂浜を思わせる砂利道、そして松林。山、川、橋が一体となった景観は、窮屈な都会暮らしの身には一時のくつろぎを与えてくれます。ここは、行楽客で賑わう嵐山の最盛期でも、広いので混雑することもない。露店が並び、音楽祭などのイベントもよく行われていたが、今はコロナ自粛によって閑散としています。

こちらは公園の東側で、阪急嵐山線の終点駅からの入り口になる。私はいつも阪急電車を利用するので、ここから嵐山散策が始まります。川沿いの砂利道を歩くもよし、お店の並ぶ左側の畳道を歩くのも楽しい。

ここ中ノ島公園は、私にとり京都で一番好きな場所です。路傍の石に座り、往来する人を観察し、山を眺め川を見つめ、世のことわが身のことを思索する。数年前の夏の早朝、二人の御婦人が近づいてこられたのでゾクッとしました。「朝の礼拝にご一緒しませんか?」って。救いを差し伸べたくなるほどみすぼらしく貧相な姿格好をしていたのでしょう。まだイエス様のご加護を要しないので、丁重にお断りしました。いつの日か必要になったら、ここへ来てしょんぼり佇んでいようと思います。

夕方5時半の渡月橋。ふつうは街灯が立つものだが、この橋には街灯がなく、代わりに足元を照らす低いポール型のLED照明灯60基が車道と歩道の間に設置されている。景観を重視するため高い街灯を避けたのです。

大堰川(保津川)

渡月橋の上から大堰川(保津川)の上流方向を眺めたもの。左に嵐山、右に亀山、小倉山に挟まれ大堰川が流れる。この時期、嵐山は色鮮やかに染まっています(撮るのが下手なので、写真はケバケバしいが・・・)。

渡月橋から上流100mほどに川幅いっぱいに堰が造られ、堰より上流側と下流側では川の様相が異なっている。

堰によって水がせき止められ、流れがゆるやかになり湖のようになっています。そのため屋形船、ボートなどの格好の舟遊びの場所となっている。ここは保津峡にたいして「嵐峡」とも呼ばれます。

この風光明媚な嵐山周辺は古く平安時代から景勝地として知られ、皇族、貴族達は別荘を築き遊楽の場所とした。この川は平安貴族たちが舟遊びを楽しんできたところなのです。天皇も行幸され舟遊びされたという記録も残っている。それを現代に蘇えさすために堰き止めされたのでしょうか?、それとも洪水対策?。

ここで毎年五月、車折神社の三船祭が催され、平安王朝の舟遊びが再現されています。貸しボートもコロナの影響をうけてか暇そうだ。

私は、この川の名は「保津川」だと思っていた。ところがそうではないようです。Wikipediaによると、最上流域では「上桂川(かみかつらがわ)」、南丹市付近ではと「桂川」、そこから亀岡市にかけては「大堰川(おおいがわ)」、そして嵐山までは「保津川(ほづがわ)」となり、渡月橋付近では「大堰川」、渡月橋を超えると「桂川」にと名前を変えている。川はその地域の生活と密着しているので、所々の事情によって呼び名が変わるのでしょう。最後は伏見で鴨川と合流し、大阪府との境で木津川、宇治川と合流し淀川となり大阪湾へ。

「1896年(明治29年)4月に旧河川法が公布、同年6月の施行以降、行政上の表記は「桂川」に統一されている。国土地理院の測量成果においても、全流域において「桂川」の表記に統一されており、他の呼称が用いられることはない」(Wikipediaより)そうです。

渡月橋の欄干には「大堰川」と刻まれている。5世紀後半に大陸から渡来してきた秦氏がこの嵐山周辺に住み着き、農耕用水を引くため川に大きな堰(せき)を造った。このあたり古くは葛野川(かどのがわ)と呼ばれていたので、この堰は「葛野大堰(かどのおおい)」と呼ばれたようです。そこから「「大堰川」となったのです。

嵐山周辺は秦氏が農耕地として開発し、川に堰を造り農耕用水を取り込んでいた。しかし大堰川(保津川)そのものは、急流と巨岩がむき出しの暴れ川だったので舟運には利用されていなかった。わずかに筏流しによって上流の丹波の木材を京へ運び込むのに使われていたのに過ぎなかった。

この舟運にむかない大堰川(保津川)を大きく変えたのが江戸初期の京都の豪商・角倉了以(すみくらりょうい、1554-1614)でした。若くして家業の土倉業を引き継ぐと、それまでの吉田姓から角倉家を名乗るようになる。そして朱印状を与えられ、東南アジアとの朱印船貿易で莫大な富を得た。

得た富をもとに、慶長10年(1605)に大堰川(保津川)開削工事を江戸幕府に上申する。工事の許可と通航料徴収などの権利を得ると、翌年慶長11年(1606)3月に息子の角倉素庵とともに開削工事に着手。舟を通すためには川中の邪魔な岩石を除かなければならない。大石を両岸に引き揚げる、巨岩は鉄棒を打ちつけたり貿易で手に入れた火薬を使って破砕する、急流はならし、浅瀬は石で囲い深くし、川岸の岩を削り川幅を広げた。こうしてわが国で初めての舟運のための河川工事は6か月で完了している。角倉了以53歳の時です。

以後、丹波地方の木材や農作物、薪炭などが保津川の舟運を利用して京へ運ばれるようになった。ここ嵯峨は丹波と京都をつなぐ水運の要地となり、木材などを扱う問屋などが軒を並べたという。また角倉家は独占的に通行料を徴取することにより莫大な利益を得たのです。司馬遼太郎は次のように書いている。「出発点の丹波の保津に官許の「角倉役所」を置いて通行料をとり、終点の渡月橋下流には倉敷料をとる役所をおいた。つまりは、もとをとった。帳尻をあわせる感覚は商人のものといっていい」。

保津川の舟運も明治になると転機を迎える。明治32年(1899)に京都鉄道(後の山陰本線、現在のJR嵯峨野線)が開通、また国道9号線も開かれ物資輸送は陸上に移っていく。そこで舟運は物資輸送から観光客輸送に切り替えていった。これが有名な「保津川下り」で、庶民だけでなく、多くの文人や有名人が体験してきた。大正15年(1926)には昭和天皇、秩父宮妃殿下、昭和58年(1983)には常陸宮妃殿下と皇族の方々もお下りになっている。また海外でも知られ、大正時代にはルーマニア皇太子や英国皇太子エドワード8世も乗船されている。

嵐山到着です。下船場は渡月橋上流300m位の亀山公園入り口あたりに設けられている。皆さん満足した顔で降りてこられます。

私もかなり以前になるが体験。トロッコ列車で亀岡へ行き、湯ノ花温泉に泊まり翌日「保津川下り」で嵐山まで帰ってきました。変化に富んだ渓流約16kmをおよそ2時間弱かけて下る舟旅です。20人ほど乗った平底船は蛇行しながら岩場をすり抜け、激流で激しく揺られながら下ってゆく。水しぶきを浴びる箇所もあるので水除けカッパを貸してくれます。3人の船頭さんが乗り込み、長い竹竿で巧みに舟を操る。そして「青蛙岩」「孫六岩」「獅子岩」、保津峡の景色などをユーモアたっぷりに紹介してくれる。このスリルと緊張感、そして変化に富んだ渓谷美が保津川下りの醍醐味でもあります。さらに巧みな動作とユーモアあふれた舟頭さんも楽しさを増してくれる。嵐山が近くなると、川幅が広くなり流れも穏やかになってくる。どこからともなく小舟がスーと近づき横付けしてきます。「オデンにイカ焼きあるよ、甘酒やビールあるよ!」って。

私の場合は初夏だったが、保津峡の渓谷美を満喫するなら紅葉の時期が一番良いのではないでしょうか。「保津川遊船企業組合」(TEL:0771-22-5846)のパンフレットを見ると、冬場でもやっているようです。12月上旬~3月9日まで、囲い付きの船内に、ジュウタンをしきストーブが置かれた「冬季お座敷暖房船」です。舟に揺られながら保津峡の雪景色を楽しむのもよいかもしれない。

乗客を降ろした舟は、どのようにして亀岡まで戻しているのでしょうか?。

戦前までは、川岸の道からロープで舟を引っ張りながら、約4時間かけて保津川を溯って亀岡の乗船場まで戻していたそうです。現在はトラックで国道9号線を走って戻している。渡月橋の南のある渡月小橋から下流側を見るとクレーンが見えます。このクレーンで吊り上げ、大型トラックに3台重ね積みし走ってゆく。

天龍寺(境内図と歴史)

渡月橋を渡って大堰川(保津川)の北側にゆく。お土産屋、お食事処が並び、一番混雑する所です。かなりの人出だが、それでも最盛期の半分くらい。邪魔な人力車はなんとかしてほしいものです。

(境内図は天龍寺公式サイトより)

■■■ 天龍寺(てんりゅうじ)の歴史 ■■■

天龍寺のあるこの地には平安時代初期、檀林皇后と称された嵯峨天皇の皇后橘嘉智子(786-850年)が開創した禅寺・檀林寺があった。わが国最初の禅学興隆の道場として知られるが、皇后没後、延長6年(928)に焼失しその後は廃絶していた。鎌倉時代中期、後嵯峨天皇(1220-72)は上皇になるとこの地に広大な離宮を造営した(建長7年1255年)。背後の小倉山の姿が亀の甲に似ていることから亀山殿(嵯峨殿)と呼ばれた。さらに亀山上皇が仮の御所を営んだ。

亀山殿は後嵯峨天皇から亀山天皇を経由して孫の後醍醐天皇へと引き継がれた。後醍醐天皇(1288-1339)は鎌倉幕府を倒し天皇中心の「建武の新政」を行ったが、足利尊氏が離反し暦応元年(1338年)征夷大将軍となり、新政は崩壊する。京を追われ吉野に逃れた後醍醐天皇は、当地で翌年の暦応2年(1339年)8月に薨去した。

★~・~創建~・~★

禅僧・夢窓疎石(むそうそせき1275-1351年)は足利尊氏に、後醍醐天皇の菩提を弔う寺院の建立を勧めた。禅の師として夢窓疎石に師事していた尊氏は受け入れ、荒廃していた亀山殿の地に勅願寺を建てることにした(暦応2年(1339))。

「夢窓は、調停者の立場になった。かれは、双方(後嵯峨天皇と足利尊氏)から敬せられており、たとえば足利尊氏やその弟の直義はかれのもとで参禅していた。果てもない乱のあげく、後醍醐は吉野で崩じた。夢窓は尊氏に、「菩提のために巨刹を建ててはどうか」と、提案した。造寺そのものよりも、造寺をすることで双方の妄執が昇華されることを望んだにちがいない。尊氏は、大いに賛同し、天竜寺が大いに興ることになる」(司馬遼太郎「街道をゆく」の「嵯峨散歩」より)

暦応4年(1341)7月、地鎮祭を行い、疎石や尊氏が自ら土を担いで造営を手伝ったという。「造営に際して尊氏や光厳上皇が荘園を寄進したが、なお造営費用には足りず、直義は夢窓と相談の上、元冦以来途絶えていた元との貿易を再開することとし、その利益を造営費用に充てることを計画した。これが「天龍寺船」の始まり。」(天龍寺公式サイトより<http://www.tenryuji.com/>)

造営費の捻出に成功し堂宇の建築が進められた。康永4年(1345)秋、疎石を開山に迎えて後醍醐天皇七回忌法要を兼ねて盛大に落慶法要が営まれた。初め年号をとって「暦応資聖禅寺」と号したが、その後尊氏の弟・足利直義が大堰川に金龍の舞う夢を見たことから「天龍資聖禅寺」と改めたという。

★~・~衰退~・~★

将軍 足利家の帰依を受けた天龍寺は京都五山の第一位に格付けされるなど大いに興隆したが、室町幕府の没落や天災などの影響を受け次第に衰退していく。

「延文3年(1358年)1月、伽藍が焼失する(1回目の大火)。貞治6年(1367年)2月、伽藍が焼失する(2回目の大火)。応安6年(1373年)9月、仏殿、法堂、三門などが焼失する(3回目の大火)。康暦2年(1380年)12月、庫裏などが焼失する(4回目の大火)。文安4年(1447年)7月、伽藍が焼失する(5回目の大火)。応仁2年(1468年)9月、応仁の乱に巻き込まれ、伽藍が焼失する(6回目の大火)。」(Wikipediaより)

天正13年(1585年)に豊臣秀吉は嵯峨、北山など寺領1720石を天龍寺に寄進し本格的な復興が始まった。徳川家からも支援を受け再建していった。ところが「文化12年(1815年)1月、法堂、方丈などが焼失する(7回目の大火)。元治元年(1864年)7月、禁門の変(蛤御門の変)で長州藩兵が立て籠もり、攻撃してきた幕府軍や薩摩藩兵の兵火にかかって大打撃を受け、伽藍が焼失する(8回目の大火)。」(Wikipediaより)

★~・~明治以降~・~★

現在の建物は明治時代後半に再建されたものです。

「以後は歴代の住持の尽力により順次旧に復し、明治9年には臨済宗天龍寺派大本山となった。しかし翌明治10年(1877)には上地令により嵐山53町歩を始め(このうち蔵王堂境内175坪をのぞく)亀山全山、嵯峨の平坦部4キロ四方の境内はほとんど上地することとなった。その結果現在の境内地はかつての10分の1、3万坪を残すこととなっている。・・・こうした逆境の中、天龍寺は復興を続け、明治32年には法堂、大方丈、庫裏が完成、大正13年には小方丈(書院)が再建されている。昭和9年には多宝殿が再建、同時に茶席祥雲閣が表千家の残月亭写しとし、小間席の甘雨亭とともに建築された。翌10年(1935)には元冦600年記念として多宝殿の奥殿、廊下などが建立されほぼ現在の寺観となった。」(天龍寺公式サイトより)

メイン通りを少し北へ行けば門がある。これが「総門」と呼ばれ、天龍寺表参道の入り口です。総門から数十メートル行けばまた門がある。これは「中門」と呼ばれる。天龍寺にしては簡素な門です。

天龍寺は禅宗の臨済宗天龍寺派大本山。正式名称は「霊亀山天龍資聖禅寺(れいぎざんてんりゅうしせいぜんじ)」。平成6年(1994)ユネスコ世界遺産に登録された「古都京都の文化財」の一つです。

中門と塀で繋がっている勅使門(ちょくしもん)です。閉ざされ通れないようになっている。天皇の勅使をお迎えする時だけに使われ、普段は開かずの門なのです。

総門、中門と比べ古さびて、四脚門の風格をもつ。もともと秀吉の建てた伏見城の門だったが、伏見城取り壊しで御所に移され、さらに寛永18年(1641)に現在地に移築された。幸い江戸時代の火災を免れ、天龍寺で最も古い建造物となっています。

中門から真っすぐな参堂が続き、その左脇は苔と紅葉の庭になっている。そして参堂と庭の両側には多くの塔頭寺院が並んでいます。

天龍寺(伽藍)

参堂の先には、切妻造の屋根と大きな三角形の白壁の独特な形をした庫裏(くり)が建つ。天龍寺を象徴する景観です。庫裏とはお寺の台所をさすのだが、現在の天龍寺では諸堂拝観の玄関口となっています。

参堂の先には、切妻造の屋根と大きな三角形の白壁の独特な形をした庫裏(くり)が建つ。天龍寺を象徴する景観です。庫裏とはお寺の台所をさすのだが、現在の天龍寺では諸堂拝観の玄関口となっています。

庫裏に入ると拝観受付がある。諸堂(大方丈・書院・多宝殿)参拝券は300円(法堂と庭園は除く)。時間は8時30分~16時45分(受付終了16時30分)

庭園(曹源池・百花苑)は別途500円必要です。ただし庭園内を散策しないで、その美しい曹源池を眺めるだけなら大方丈や書院(小方丈)の縁側でも十分鑑賞でき、500円節約できます。

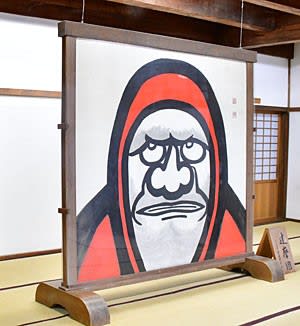

下駄箱に履物を置き、上がると大きなメガネ男が睨んでいる。なんじゃこら・・・。調べると、禅宗の開祖・達磨大師を画いた達磨図の衝立だった。前管長の平田精耕老師が描いたものだそうです。禅宗って、こういうう雰囲気の宗派なのでしょうか?。

大方丈と書院(小方丈)は庫裏と棟続きになっている。庫裏の西側が書院(小方丈)です。大正13年(1924)の建築で、来客や接待や様々な行事、法要などに使用される、そうです。この部屋にも達磨図が掛かっている。

畳の上に注意書きが置かれている。撮影禁止とか入室禁止かと思ったら、「寝転び禁止」でした。四畳半暮らしの身には、こうした大広間で大の字になってしばし寝転んでいたいものだ。ましてや外は天下の名庭園です。

書院(小方丈)の南側は廊下で、曹源池庭園に面しています。ここから眺めても庭園を十分鑑賞できます。

書院(小方丈)から回廊風の渡り廊下が西北へ伸び多宝殿へ繋がっている。曲線あり、スロープあり、小階段あり、花頭窓あり、廊下の両側は開け放たれ花園風の庭を眺められるなど趣向が凝らされた廊下になっています。

後醍醐天皇の聖廟とされている多宝殿(たほうでん)。昭和9年(1934)に当時の管長であった関精拙老師によって建立された。この場所は幼少の後醍醐天皇が勉学した所で、後醍醐天皇の吉野行宮時代の紫宸殿の様式を取り入れた建物。

南側に、階段付き一間の向拝をもった拝堂がある。拝堂の奥には相の間を挟んで繋がった祠堂があり、中央に後醍醐天皇の木像が安置され、両側に歴代天皇の尊牌が祀られている。

多宝殿から書院(小方丈)に戻り、次は大方丈です。大方丈(だいほうじょう)は書院(小方丈)の南側に棟続きとなっている。本堂にあたる大方丈は、書院(小方丈)と同じく明治32年(1899)に再建され、天龍寺では最も大きな建物です。東側が正面で「方丈」の扁額が掛かり、前は白砂と松だけの簡素な庭。法堂の大屋根が覗いています。裏となる西側は曹源池庭園に面している。周りは回廊風の広い縁が巡らされ、大方丈を一周できます。

大方丈の内部は「六間取り(表3室、裏3室)の方丈形式」だそうです。こちらは「立入禁止」となっています。

中央の「室中の間」には本尊の釈迦如来像(重要文化財)が祀られている。檜材の寄木造、彫眼、漆箔仕上げ。天龍寺の創建よりはるかに古い平安時代後期の作で、八回にも及ぶ天龍寺の火災にも難を逃れ、天龍寺では最も古い仏像。

大方丈の縁伝いに西側に回ると、多くの人が名勝・曹源池庭園を眺めている。庭園参拝券500円払い庭に降りなくても縁側で眺めるだけでも十分鑑賞できます。

以上でお堂の見学を終え、いったん庫裏から外へ出る。次は鏡天井の「雲龍図」で有名な法堂(はっとう)へ。法堂は庫裏や大方丈の手前(東側)にある白壁の美しい大きな建物です。法堂は常時公開されていません。土日祝日と春夏秋の特別公開期間だけです。法堂参拝受付は法堂の西側にあり、庭園・諸堂参拝料とは別に500円必要です。

堂内に入るとまず天井を見上げます。天井の直径9mの円の中に、雲に乗った龍が墨色で描かれ躍動している。どの角度からみても目が合う「八方睨みの龍」といわれています。八方とは、四方と四隅のこと。平成9年(1997)に法堂移築100年・夢窓国師650年遠諱記念事業として加山又造画伯(1927~2004)により新しく雲龍図が描かれたものです。それまでは明治32年(1899)に鈴木松年画伯により描かれた雲龍図があったが損傷が激しかったので描き直された。

天龍寺(曹源池庭園)

次は曹源池庭園へ周ります。大方丈、小方丈の縁側からでも十分鑑賞できたのですが、庭を歩き縁側からは見えない所を歩いてみます。

庭園に入るには500円のt「庭園参拝券」を購入する必要がある。庫裏前の広場の南側に受付と庭園入口があります。入口を入ると、そこは大方丈東側の白砂の敷き詰められた庭です。縁に沿って歩き反対側の西側へ行けば曹源池庭園。

曹源池庭園(そうげんちていえん)は、曹源池を中心に南に嵐山を、背後に亀山、小倉山を借景にした池泉回遊式庭園です。天龍寺の創建に関わった夢窓疎石の作庭で、何度も火災にあった伽藍と違い創建時のままの姿をとどめているとされている。我が国で最初に国指定の特別名勝・史跡とされた庭園で、苔寺(西芳寺)、南禅院とともに夢窓疎石作の三名勝史跡庭園となっている。

池の中央奥に石組みが見える。公式サイトに「方丈からみた曹源池中央正面には2枚の巨岩を立て龍門の滝とする。龍門の滝とは中国の登龍門の故事になぞらえたもので、鯉魚石を配するが、通常の鯉魚石が滝の下に置かれているのに対し、この石は滝の流れの横に置かれており、龍と化す途中の姿を現す珍しい姿をしている。曹源池の名称は国師が池の泥をあげたとき池中から「曹源一滴」と記した石碑が現れたところから名付けられた。」とあります。国師とは夢窓疎石のことで、「曹源一滴」とは「一滴の水は命の水であり、あらゆる物の根源」という意味だそうです。

広い庭園内には散策路が回遊している。これから庭園内を北へ散策し、さらに曹源池奥の丘へ登ってみます。

多宝殿から北へ歩くと、周辺にはたくさんの花木が植えられている。北門開設と同時に昭和58年(1983)に整備された庭園で、「百花苑(ひゃっかえん)」と呼ばれている。ツツジ、しゃくなげ、あじさいなど四季折々の花が楽しめ、池を中心にした庭園とはまた異なった感慨を味わえる。

百花苑内の道は北門で終わり、天龍寺境内もここまで。北門を出ると、そこは嵯峨嵐山のもう一つのシンボル・「竹林の小径」です。北門には受付があり、ここから曹源池庭園に入ることもできる。

この出口の前に大きな硯石の碑が建っています。傍の説明版によると、明治32年(1899)に法堂が再建された時、修行僧60余人がかりで摺った墨をもって鈴木松年画伯が最初の雲龍図を一気に描きあげた。画伯と当時の管長の遺徳をしのんで建てられた碑だという。花苑とは不似合いです。法堂の横とか、他に場所がなかったのでしょうか。

曹源池庭園背後の丘には一本の散策路が南北に通っている。この時期、紅葉で彩られ楽しませてくれます。

境内図には「望京の丘」とあるのだが、曹源池庭園も見えず、大方丈の屋根が見えるくらいで見晴らしはあまり良くない。景観よりも雰囲気を楽しむ散策路のようだ。

散策路を南へ降りると「東司(とうす)」が建つ。トイレマークがあるのでお手洗いだとわかるが、洒落たつもりで「東司」としたのでしょう。禅寺では修行僧が使用する便所のことを「東司」と呼ぶからです。東福寺の東司は圧巻で、便所なのだが国の重要文化財に指定されている。

最後に東司で締めて、以上で天龍寺散歩は終わります。

後嵯峨天皇陵・亀山天皇陵

天龍寺表参道の入り口になる総門の前に後嵯峨天皇陵・亀山天皇陵への標識が立つ。この場所から「西へ二町」の所らしい。

天龍寺表参道の入り口になる総門の前に後嵯峨天皇陵・亀山天皇陵への標識が立つ。この場所から「西へ二町」の所らしい。■■第88代後嵯峨天皇と第90代亀山天皇■■

★第88代後嵯峨天皇の即位

鎌倉時代の承久3年(1221)、後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して討幕の兵を挙げた承久の乱が起こる。結果は天皇側が負け、首謀者だった後鳥羽上皇は隠岐島に配流されるなど、関係者の処罰がなされた。後鳥羽上皇の血統につながらない後堀河天皇、さらにその子の四条天皇が即位する。四条天皇はわずか12歳で急逝したが、兄弟も跡継ぎも存在しなかった。幕府は、承久の乱で土佐国へ配流されていたが乱には直接関与していなかったとされる土御門天皇の子・邦仁王を擁立します。仁治3年(1242)、第88代後嵯峨天皇(1220-1272、在位:1242~46)が23歳での即位する。

★後嵯峨天皇、退位し院政へ

後嵯峨天皇は宮廷の実力者である西園寺家と婚姻関係を結ぶことで自らの立場の安定化を図り、在位4年で寛元4年(1246)に数え4歳の皇子・久仁親王(第89代後深草天皇、1243-1304)に譲位した。正元元年(1259)、後嵯峨上皇は17歳だった後深草天皇を病気を理由に退位させ、後深草天皇とは同母弟であった恒仁親王を第90代亀山天皇(1249-1305、在位:1260-1274)として即位させた。後嵯峨上皇は病弱で好色だった後深草天皇を嫌い、その愛情は弟の恒仁親王のほうへ厚かったという。

後嵯峨上皇は、現在の天龍寺のある場所に離宮亀山殿、嵯峨殿を築き、後深草・亀山両天皇の二代26年余りにわたり院政を行なった。この院政時代は、鎌倉幕府の北条氏との間での連携によって政治の安定が図られた時期でもあった、という。また後嵯峨上皇は和歌にも長じ、『続後撰和歌集』『続古今和歌集』を撰集させている。

★後嵯峨上皇の出家と崩御、亀山上皇の院政

仏教を深く信仰していた後嵯峨上皇は、文永5年(1268)出家し法名を「素覚」と称し、法皇となり大覚寺を御所として院政を続けた。そして同年、亀山天皇を寵愛した後嵯峨上皇は兄の後深草上皇の皇子をさしおいて、弟の亀山天皇の皇子・世仁親王(後の後宇多天皇)を皇太子に立て亀山天皇の系統を直系とした。その4年後の文永9年(1272)2月17日、亀山殿別院寿量院で崩御した。享年53歳。

ところが、御嵯峨上皇が後継者を決定せず幕府に一任して崩御したことから、後深草上皇と亀山天皇の兄弟間で皇統をめぐり対立が起こる。委ねられた幕府は後深草上皇・亀山天皇の兄弟どちらとも決めかねて、両方の母后・大宮院に相談した。その結果、後嵯峨法皇の意思は亀山天皇親政にあるとの返答を得た。そこで文永11年(1274)亀山天皇は在位15年で退位し、皇太子の世仁親王を第91代後宇多天皇(1267-1324)として即位させ、自ら上皇として院政(1274~87)を開始した。亀山上皇の院政中に「文永の役」(文永11年、1274年)「弘安の役」(弘安4年、1281年)という二度の元寇(蒙古襲来)が起こっている。

★持明院統(後深草天皇の血統)と大覚寺統(亀山天皇の血統)の南北朝時代の幕開け

亀山上皇優位の情勢に不満を抱いた後深草上皇は、建治元年(1275)太上天皇の尊号辞退と出家の意思を表明し、また執権北条時宗に働きかけ自分の息子・熈仁親王(後の伏見天皇)を後宇多天皇の皇太子にすることに成功する。そして後宇多天皇の退位を迫っていった。

幕府は弘安9年(1286)、両統迭立の議を決め、両者の子孫の間でほぼ十年をめどに交互に皇位を継承(両統迭立)し、院政を行うよう定めた。その結果、弘安10年(1287)に後宇多天皇は退位し第92代伏見天皇が即位することになる。その父である後深草上皇が御所を持明院に移し、亀山上皇に代わって院政を始めることになった。

これ以後、後の北朝である後深草上皇の系統を「持明院統」、南朝となる亀山天皇の系統を「大覚寺統」といい、皇統継承を巡る両者の長い争いとなる。それが南北朝時代、更には後南朝まで続く200年に渡る大乱の源となった。

亀山天皇以後の皇位は、第91代後宇多天皇(大覚寺統)→第92代伏見天皇(持明院統)→第93代後伏見天皇(持明院統)→第94代後二条天皇(大覚寺統)→第95代花園天皇(持明院統)と継承されていった。

★亀山上皇の出家と崩御

正応2年(1289)伏見天皇が皇子(後の後伏見天皇)を皇太子にしたことから,亀山上皇は失意のあまり南禅寺で出家した。剃髪し、法名を「金剛源(こんごうげん)」と称した。禅宗に深く帰依し、離宮を禅寺として南禅寺を創建し禅林寺殿とも呼ばれた。禅宗が公家社会に浸透する端緒になる。

嘉元3年(1305)9月に離宮亀山殿で崩御、享年57歳。

天龍寺表参道の突き当りに庫裏がある。庫裏の前で右手を見れば簡素な門が建つ。内は紅葉が見頃の庭園風になっているが、誰一人見当たりません。「天龍寺僧堂南門」の看板が掛かり、門は竹の横棒でふさがれ立入り禁止になっている(のように見える)。しかしよく観察すると、立木で見えにくいが天皇陵の石柱が建ち、門脇に「墓参以外立入禁止」とあります。ということは墓参なら入っていい、ということです。私はただ写真を撮りたいだけの「墓撮」なのだが、今回だけは手を合わすことにして入りました。

庫裏前には大勢の人がおりその視線が気になり、横棒を潜るのには大変な勇気がいりました。

門から真っすぐ進めば僧堂だが、手前左手に御陵のお堂が見えている。人影は全くありません。誰もいてないので、私は不審者のようで、ここから早く逃げ出したいような気持になります。皆さん天龍寺へは、名勝・曹源池庭園を見にくるのであって天皇陵など興味はないのです。そもそも天皇陵が存在していることさえ知らない人が殆どだと思う。

ここには「後嵯峨天皇嵯峨南陵」と「亀山天皇亀山陵」が同じ陵域にあり、父子が並んで祀られている。

文永9年(1272)2月19日後嵯峨天皇は離宮・亀山殿の寿量院で崩御、遺詔により亀山殿の別院薬草院で火葬し、遺骨はこの亀山殿内に設けられた淨金剛院の法華堂に納められました。

嘉元3年(1305)9月15日亀山天皇は離宮・亀山殿で崩御、裏山で火葬され、遺骨は分骨され後嵯峨天皇と同じ浄金剛院法華堂に、一つは南禅寺に、もう一つは高野山金剛峯寺にそれぞれ納められた。

両天皇が納骨された淨金剛院法華堂があった離宮・亀山殿は、1339年以降足利尊氏によって同地に広大な天龍寺が創建され、その際に浄金剛院は廃絶され陵墓は所在不明となってしまっていた。幕末に全国の天皇陵を確定し補修しようとする動きが起こる(「文久の修陵」)。その時に、浄金剛院法華堂跡地を現在地に確定し、そこにあった舎利殿と経蔵を撤去し、慶応元年(1865)5月新たに法華堂二堂を建立したのです。この時、亀山天皇から勅願所とされた東本願寺が報恩のため二陵の修理費用を支出したという。当初は両陵ともに浄金剛院法華堂と呼ばれていたが、後に嵯峨殿法華堂・亀山殿法華堂に改められ、さらに明治39年(1906)には嵯峨陵、亀山陵となり、大正元年(1912)に「後嵯峨天皇嵯峨南陵」「亀山天皇亀山陵」という現陵名になった。

南面して東西方向に建ち並ぶ両法華堂は同形で、5m四方・高さ4mの規模で、檜皮葺宝形造り。屋根頂部に方形の露盤があり、その上に火炎の宝珠をつけている。周りは透塀がめぐらされ、両堂の前面には金箔が美しい唐門が構える。

向かって右側が後嵯峨天皇の嵯峨南陵で、左側が亀山天皇の亀山陵です。ここは天龍寺境内なのだが、この陵域だけは宮内庁管理なのです。宮内庁の公式陵形名は「方形堂」となっている。なお、裏の亀山公園内には両天皇の火葬塚が残されています。

紅葉の宝厳院(ほうごんいん)

天龍寺法堂前から南側へ、つまり大堰川(保津川)へ通ずる道がある。その中ほど右手に宝厳院(ほうごんいん)というお寺があります。いつもは目立たない小さなお寺ですが、紅葉シーズンになると塀越しに見える燃え盛る紅葉の鮮やかさ、そして案内の大きな看板と、否が応でも目にとまります。この道はよく通るのだが一度も入ったことがなかった。紅葉シーズンになるとこの山門前に行列ができているのです。それを見ると入る気がしなかった。今年はコロナの影響で写真のように閑散とし、並ばなくても入れる。入ってみよう。

宝厳院は天龍寺の塔頭寺院で、正式には「大亀山宝厳院」(だいきざん ほうごんいん)と呼ぶ。

通常は非公開だが、春・秋の特別公開時のみ入れます。現在は<秋の特別拝観:2020年9月19日(土)~12月6日(日)>です。

【拝観時間】9:00~17:00 ※受付終了は、本堂が16:30、庭園は16:45です。

【拝観志納料】(庭園)大人:500円・小中学生:300円 ※宝厳院本堂特別公開は、別途志納料(大人:500円・小中学生:300円)が必要です。

宝厳院の見どころは「「獅子吼(ししく)の庭」と呼ばれる回遊式庭園につきる。春から初夏にかけては新緑や苔が、秋は約300本のカエデが真っ赤に染め上げる紅葉の名所として知られている。室町時代に中国に二度渡った臨済宗禅僧・策彦周良禅師(さくげんしゅうりょう)によって原型が作庭され、その後移転時に引き継がれていったもの。

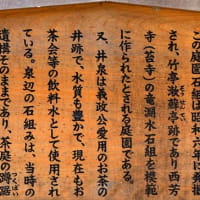

庭内の案内板に次のように書かれています。

「「獅子吼」とは佛尊が説法する事、すなわち真理、正道を説いて発揚することを獅子吼と称し、佛尊の説法を聞くことにより心が癒され安心を得ることが出来ると同様、この庭を散策すると鳥の鳴き声、風の音、水の流れ等が自然と心を癒してくれる。これを「無言の説法」と言う。この事より「獅子吼の庭」と命名された」

庭園内には一本の散策路が設けられている。さあ、「無言の説法」を聴きに行こう。

最初に天龍寺の曹源池庭園を模したようなシーンが目に飛び込んでくる。小石を敷き詰め池(海)を表しているようです。手前の少し大きな岩は「舟石」、小石群は「苦海」、奥の地上の立石は「三尊石」と表記されている。

迷いの世界にいる人間は「舟石」に乗り「苦海」を渡り、彼岸(悟りの世界)にいる釋尊、文殊菩薩、普賢菩薩の三尊佛のもとに参ずる、ということでしょう。

左奥の石組みは曹源池庭園にもあった「龍門瀑(りゅうもんばく)」とあります。

宝厳院の創建は室町時代ですが、現在のお寺は平成になってから移転、再興されたもので、比較的新しいようです。

室町時代の寛正2年(1461)、幕府の菅領・細川頼之が天龍寺開山の夢窓国師より三世の法孫にあたる聖仲永光禅師を開山に招聘して創建。当時は上京区の京都御所の近辺にあった。しかしすぐ応仁の乱(1467年 - 1477年)に巻き込まれて焼失してしまう。天正年間(1573年 - 1591年)に豊臣秀吉の援助により再建される。明治時代になり京都中心部の区画整理による河川工事のため立ち退きを余儀なくされ、天龍寺塔頭の弘源寺境内に移転。平成14年(2002)、住職が現在地を購入して移転、再興した。

獅子吼の庭の特色に各所に大きな岩が配されていることがある。道の両側にある写真の岩は「碧岩」と呼ばれ、約2億年前に海底にあり、微生物やプランクトンの堆積したものとか。

本堂の右隣の書院前。宝厳院は鮮やかな紅葉が美しいが、それを引き立たせるみずみずしい緑の苔も主役の一つ。

散紅葉に苔の絨毯、どこか人工的に演出された自然美のように見えてしまいます。ライトアップされた夜はどんなシーンが展開されるのでしょうか。

庭園には一本の小川が流れている。天龍寺の曹源池庭園から引いた小川のようです。水音は聴こえなかったが、川面に揺れる浮紅葉も目をひきつけます。

出口近くにあるひときわ大きな岩は、獅子の横顔に似ていることから「獅子岩」と呼ばれている。緑の毛皮に赤い散り紅葉をうけ、とてもいかめしい獅子には見えません。

右奥に見えるのが竹を束ねて造った「豊丸垣(ほうがんがき)」。

出口が近づいてきました。またおこしやす、と羅漢さんたちが赤い絨毯の上で見送ってくれている。羅漢(らかん)とは、釈尊の弟子で崇高な修行者「悟りをえた人」の意。企業や個人によって奉納された羅漢さんを、境内だけでなく宝厳院周辺でもたくさん見かけます。

出口通路となっている紅葉のトンネル。塀に青垣、赤絨毯、そしてお見送りの羅漢さんと趣のある道です。宝厳院では紅葉の夜間ライトアップ(夜間特別拝観)も行われている。私は人工的に彩色された自然というのは嫌いなのですが・・・。

今回感じたのは、京都の観光名所を訪ねるにはコロナ過の今がチャンスだ、ということ。人波に煩わされない、とりわけ自撮棒連がいないのがいい。

ホームページもどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます