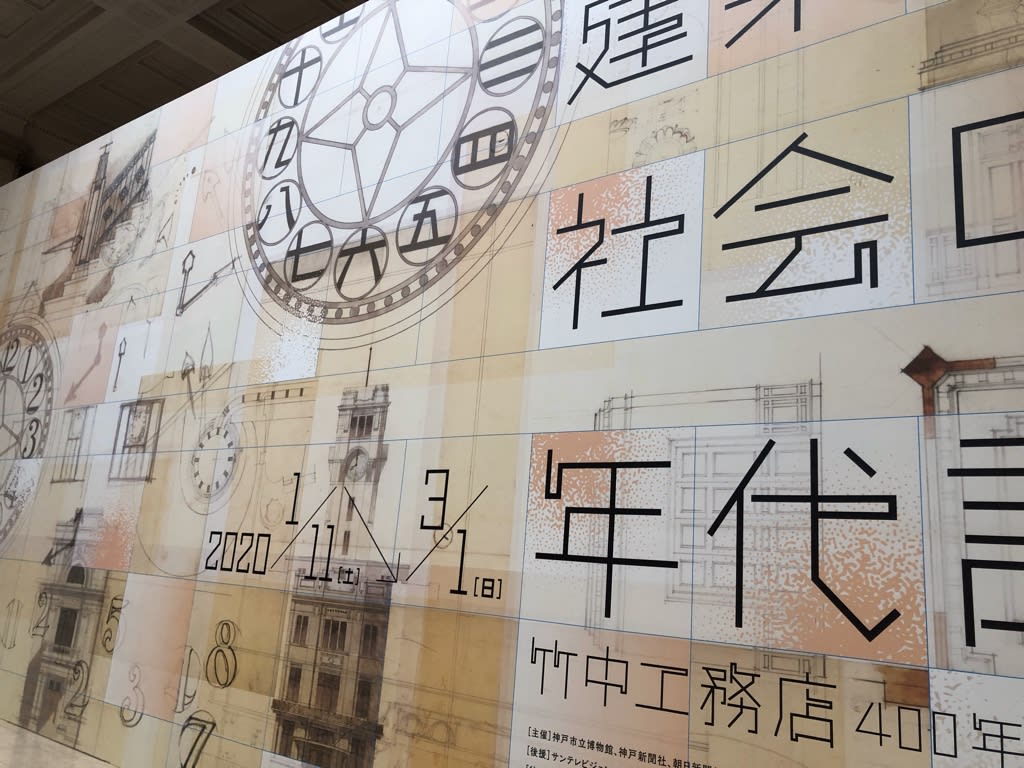

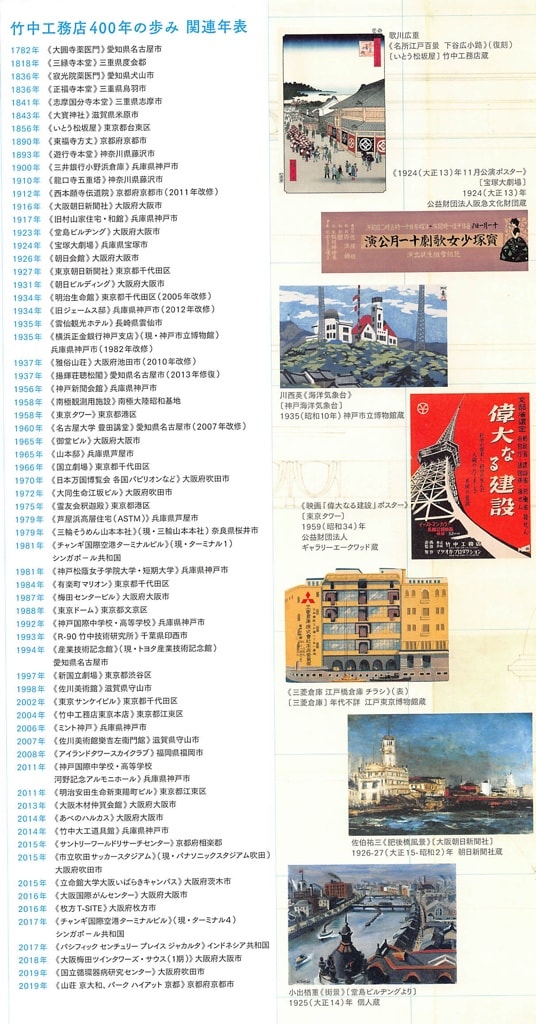

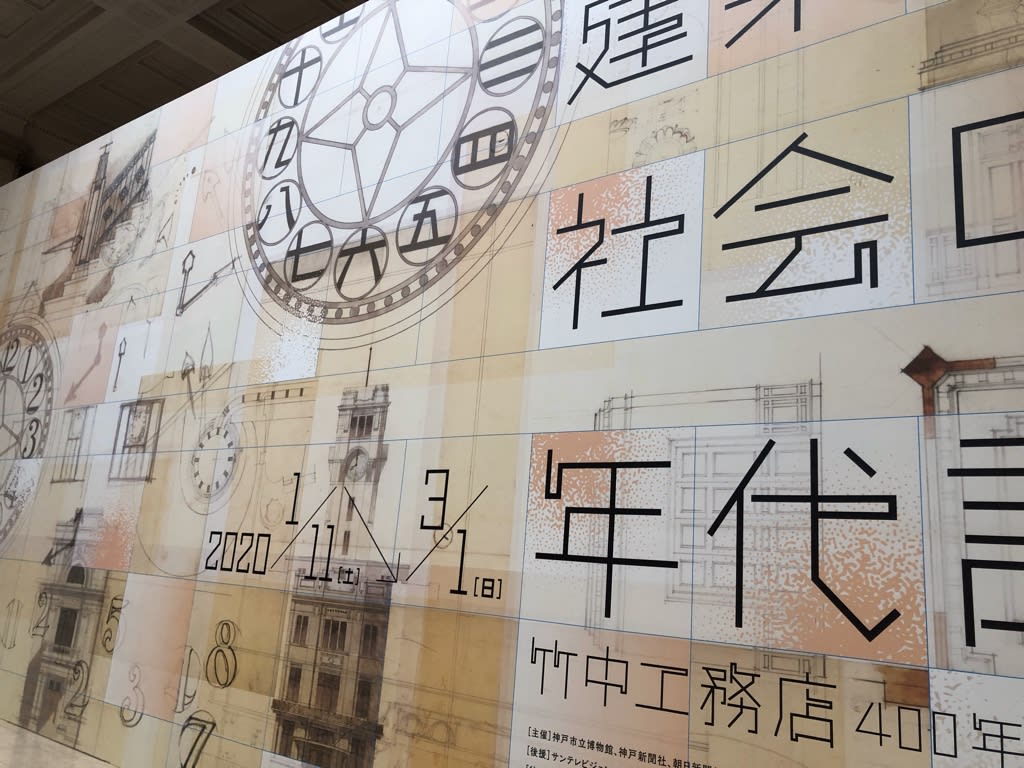

1月13日は、カルチャースクールで頂いた招待券で神戸市博物館で開催中の「建築と社会の年代記 竹中工務店400年の歩み」に行ってきました。

以前に京都大山崎にある"聴竹居"を見学した際、聴竹居倶楽部のガイドさんのお話の中で竹中工務店が資金を出されこの建物が維持管理されている旨の説明がありました。

今まで竹中工務店と言えば日本を代表する大手ゼネコンで公共施設やマンション建設が専門の会社と思っていました。

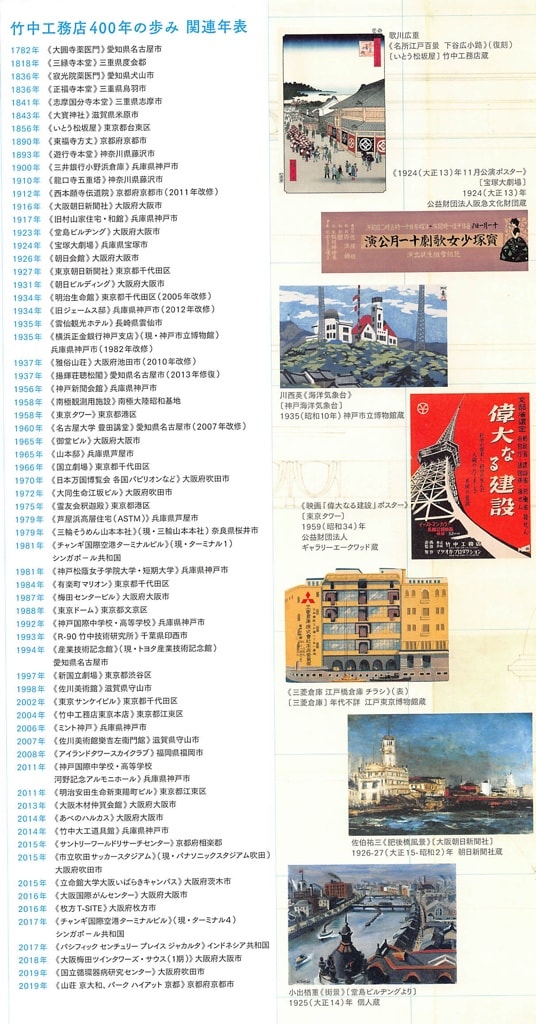

ところが歴史は古く戦国時代より続いており。工匠竹中家14代藤右衛門によって、明治32年(1899)に神戸に創立されたのが始まりです。

展示物の中には古い大工道具や竹中が手掛けたお寺の建物、五重塔の写真パネルが展示されています。また、神奈川県藤沢市にある滝口寺五重塔の組物の一部が復元展示されています。

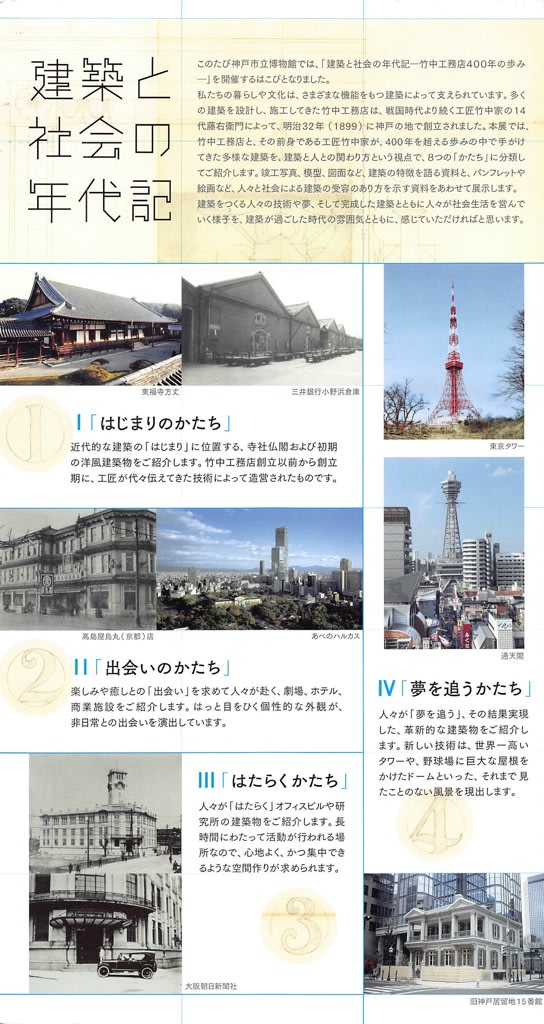

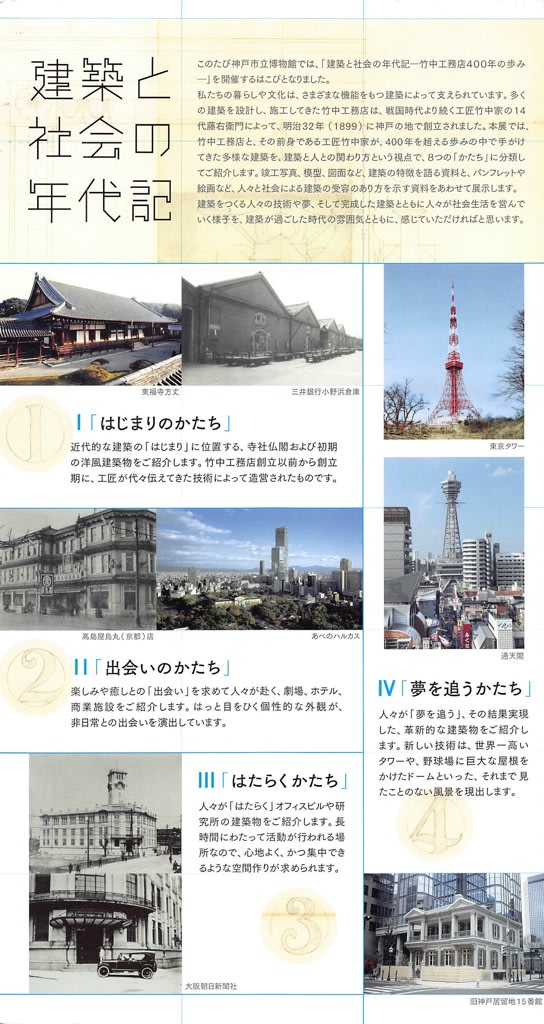

①はじまりのかたち

1890年 東福寺方丈

1900年 三井銀行小野浜倉庫

東福寺方丈は重森三玲作庭の庭園が名高いですが方丈は竹中の建設だったのですね!

知らなかったです。

②出会いのかたち

高島屋烏丸(京都)店・あべのハルカス

人々が赴く、劇場、ホテル、商業施設が多数紹介されています。

現在、日本一の高さを誇る"あべのハルカス"も竹中なんですね!

③はたらくかたち

オフィスビルや研究所が紹介されています。長時間仕事をする場をいかに快適に心地よく、かつ集中できる空間にするか紹介されています。

1916年竣工の大阪朝日新聞社は藤井厚二の設計です。

④夢を追うかたち

東京タワー、大阪通天閣をはじめ旧神戸居留地15番館、屋根に巨大な屋根をかけた東京ドームなど、今までなかった建築の出現です。

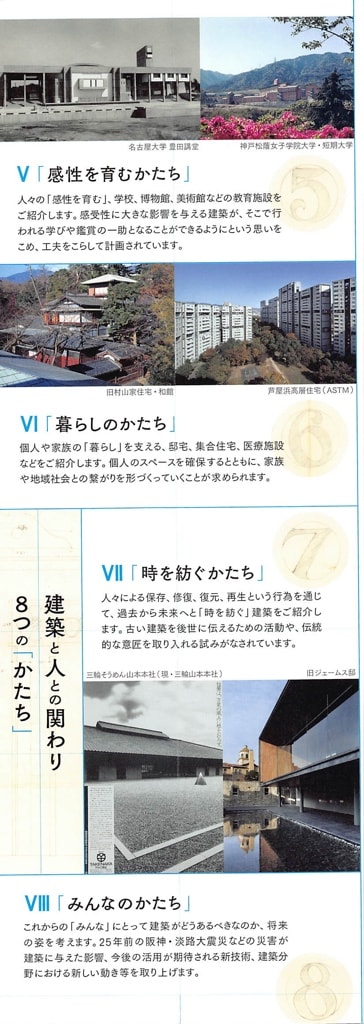

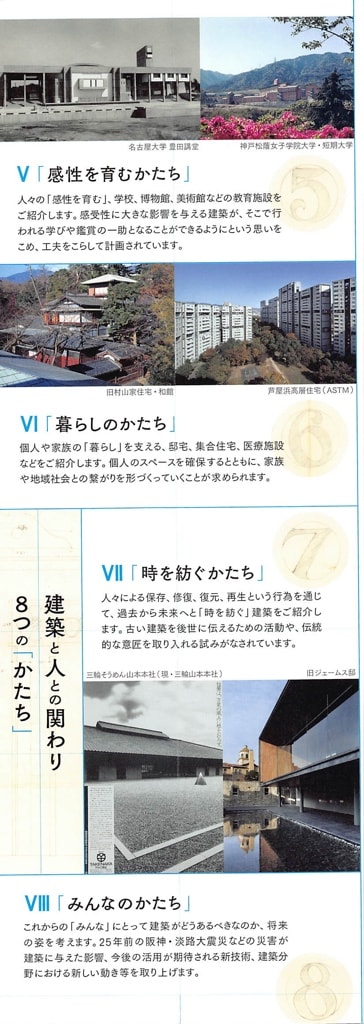

⑤感性を育むかたち

名古屋大学 豊田講堂、神戸松蔭女子学院大学・短期大学など学校、博物館、美術館なとの人々の感性を育む場が紹介されています。

⑥暮らしのかたち

1917年の旧村山龍二家住宅・和館(朝日新聞社創業者)

1979年芦屋浜高層住宅は当時は近未来の到来を感じさせる高層住宅群だったのでしょう。

⑦時を紡ぐかたち

保存、修復、復元、再生の面から見たコーナーです。

日本建築の良さは修復、復元、移築が可能な点ではないでしょうか。

時代の流れで建物を移動したり修復する過程はいずれやって来ます。それを後生に継承するには日本建築は利点が多いです。

比叡山延暦寺の大書院は煙草王と呼ばれた村井吉兵衛の東京本宅を移築したものですし、京都四条烏丸にある"COCON烏丸は前のビルの外観を残しているのが特徴的です。

⑧みんなのかたち

やはり25年前の阪神淡路大震災が契機となり既存の施設にも耐震補強が施される様になって来ました。

新幹線の橋脚には鉄板を巻き補強され、学校など公共施設では建物の捻れを補強する鉄骨が入れられているのはよく目にするところです。

日本の地は四方を海に囲まれた島国です。地震や津波、大型台風の上陸、火山噴火など幾度となく自然災害に見舞われてきています。

それらに対し、如何に被害を最小限に抑えるか、その後の復旧の手順の整備が今後とも永遠に続く課題だと感じました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます