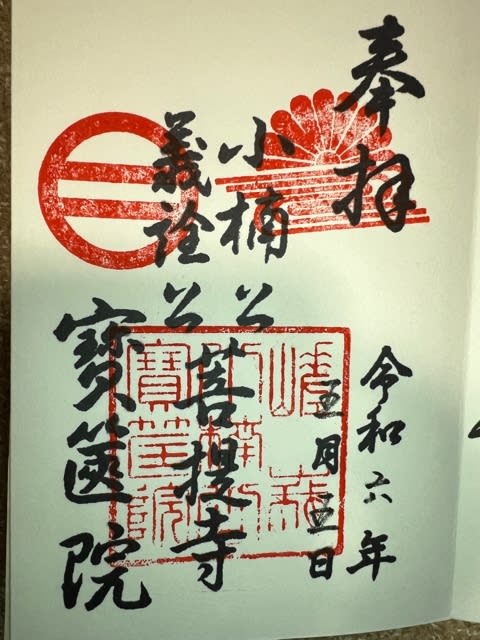

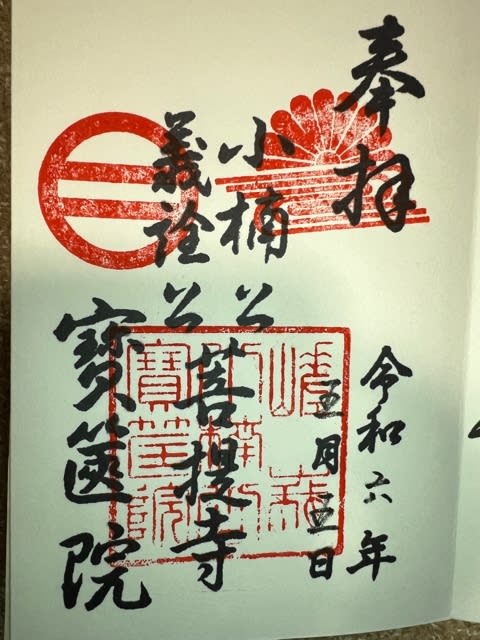

5月5日は、鹿王院の後、嵐電と市バスを乗継ぎ宝筐院へと来ました。

宝筐院は善入(ぜんにゅう)山と号する臨済宗のお寺です。

こちらは嵯峨釈迦堂(清涼寺)の西側にあり、嵐山エリアではゆっくりと嵯峨野の風情を楽しめるお寺です。

嵐山エリアをテリトリーとされている人力車の"ゑびす屋"さんが必ずお客様を案内されるお寺です。

春の新緑、秋の紅葉は特に美しく、本堂でご本尊さまにお詣り後は綺麗に手入れされた庭園を散策すると自然に心が落ち着きます。

庭園を散策していると5月の花菖蒲やシャガの花が美しく咲いています。

宝筐院は、平安時代に白河天皇により創建され、当初は善入寺と称していました。

南北朝時代に夢窓疎石の高弟、黙庵(もくあん)が入寺し、室町幕府二代将軍足利義詮(よしあきら)の保護を得て、伽藍が復興されました。

更に、義詮の没後、その院号宝筐院に因んで現在の寺名に改められました。

それ以後、足利氏歴代の崇敬を得て栄えたが、室町幕府の衰亡と共に寺も衰微していったようです。

現在の堂宇は、明治時代以降に再興されたもので、本堂には、ご本尊十一面千手観世音菩薩立像が安置されています。

境内には、貞和4年(正平3年、1348)、四条畷の合戦で戦死した楠木正行(まさつら)(正成の子・当時23才)の首塚と伝えられる五輪石塔及び足利二代将軍・義詮(よしあきら)の墓と伝えられる三層石塔がある。

黙庵は正行の首級を生前の交誼により善入寺に葬りました。

後に、この話を黙庵から聞いた義詮は、正行の人柄を褒め称え、自分もその傍らに葬るよう頼んだといいます。

明治二十四年(1891)、京都府知事北垣国道は小楠公(楠木正行)の遺跡が人知れず埋もれているのを惜しみ、これを世に知らせるため、首塚の由来を記した石碑『欽忠碑』を建てました。

通常非公開の書院には谷文中筆の襖絵「四季花鳥図」が描かれて牡丹の花が鮮やかに描かれています。

また、南北朝時代の復元された甲冑が展示されていました。

茶室「丹照庵」も公開されています。

表千家久田家の、「半床庵」の写しの茶室です。

3畳と手前座1畳の小間の茶室ですが、躙口が横に広いのが特徴です。

乃木希典大将が愛用されていた為、昭和10年代に明治天皇ゆかりの書院が移設されている書院の北側に移設されました。

どの季節に訪れても美しいお寺です。

庭園は、ご住職が整備され、苑路に植えられている草花は奥さまが管理されているそうです。

初公開の書院と茶室・丹照庵は撮影がNGでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます