4月9日、京都ブライトンホテル中国料理花閒(かかん)で充実したランチを頂き、次にJR嵯峨野線花園駅近くにある法金剛院を拝観しました。

法金剛院は、JR花園駅の西、双ケ丘の東裾に位置する律宗の寺院で、その起源は平安時代の初め、時の大臣であった清原夏野の山荘に遡ると伝えられています。

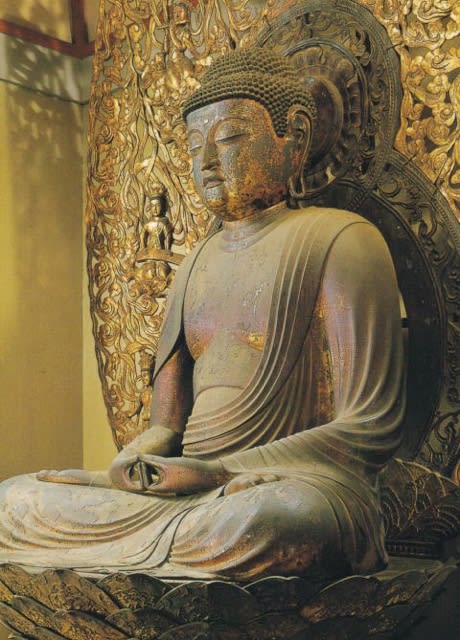

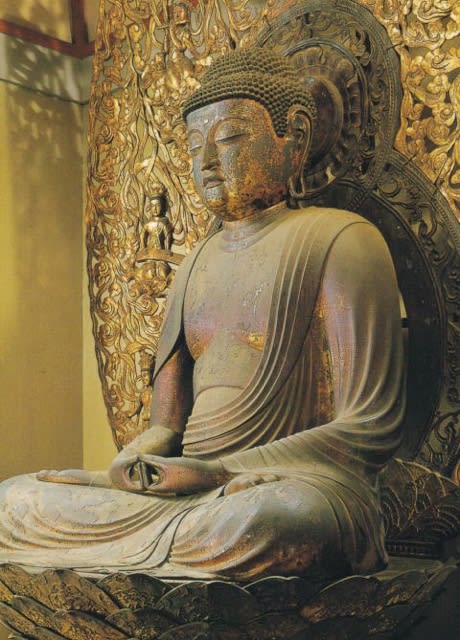

ご本尊は阿弥陀如来坐像で平安時代 西御堂の本尊とされ藤原時代を代表する丈六阿弥陀如来坐像です。

院覚の作で蓮弁の彫刻は誠に豪華に作り込まれています。(古くは平等院・法界寺と共に定朝の三阿弥陀といわれたそうです。)

その他にも収蔵庫には平安時代や鎌倉時代の貴重な仏像がお祀りされています。

夏野の死後、山荘は寺に改められ双丘寺(そうきゅうじ、ならびがおかでら)あるいは天安寺と呼ばれましたが、10世紀の末に焼失してしましました。その150年ほど後に天安寺跡地に法金剛院が建立されます。

法金剛院を建立したのは鳥羽天皇の中宮であった待賢門院璋子で、卜占により建立の地を天安寺跡地に定めると、阿弥陀堂などの建物を建立するとともに、滝石組と流れを伴う大池を築き上げた、壮大な伽藍が築かれます。譲位して上皇となった鳥羽上皇を伴って待賢門院が落慶供養を行ったのは大治5年(1130年)のことです。

この時、作庭にたずさわり、大石を組んだ滝石組を作ったのは作庭の名手として名高かった林賢(りんけん)で、滝石組の出来栄えの素晴らしさは、人の手によるものとは思われないと絶賛され、そのことを名誉に思った林賢が歌を書き記したことが当時の日記等に残されています。

流れを伴う大池を築き上げた、壮大な伽藍が築かれます。譲位して上皇となった鳥羽上皇を伴って待賢門院が落慶供養を行ったのは大治5年(1130年)のことです。

しかし、待賢門院はさらに「5、6尺」滝石組を高く築くように命じ、3年後の長承2年(1133年)、やはり作庭の名手として名高かった仁和寺の僧侶、徳大寺静意(じょうい)の手によってさらに高く組み直されました。

それからも、法金剛院には、上皇、天皇の行幸がしばしばあり、待賢門院の没後も、娘の上西門院によって境内を拡充され、その時の様子を描いた絵図が法金剛院に所蔵されており、多くの堂塔を備え、境内の北側に築かれた大滝「青女の滝」から流れ落ちた水が、松や梅などが岸辺に植えられた大池に流れ込む風景が描かれています。この絵図は寺伝にもとづいて後世に作成したもののようですが、近年の法金剛院近辺での発掘調査により、平安時代の様相を正確に描写していることが明らかとなっています。

しかし、上西門院没後は、天災・戦災により盛衰を繰り返し、やがて大池も埋まり、その出来栄えを絶賛された滝石組も土に埋まってしまいました。

ところが、昭和43年(1968年)に境内の発掘調査が行われ、上端部のみ顔を出していた滝石組が完全な姿で残っていたことが明らかになりました。そして昭和45年(1970)には滝石組や流れの復元とともに、池や植栽の整備が行われ、平安時代の面影を偲ばせる名園が復活することになりました。

極楽浄土には、青、黄、赤、白色の大きな蓮の花が咲いているということに因み、4色の蓮の花が法金剛院に集められている。

名勝に指定されている回遊式庭園には、大賀ハスや即非蓮(そくひれん)、王子蓮など約90品種もの蓮が色とりどりに次々と咲き競います。

その見頃となる真夏の早朝に「観蓮会」が行われる。

なお、収蔵庫内の仏像は撮影禁止なので掲載の写真は法金剛院HPから転載させて頂きました。

次に大覚寺へと向かいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます