現在私が教えている科目

私は現在『現代社会』と『政治経済』『倫理』を教えている。私はこれだけでも多すぎると考えている。皿を三つも回して、あげくに総合学習をもつ、分掌の仕事もある。これはデタラメである。顧客というコンセプトをまじめに考えれば教える物は一つである。あたりまえである。この当たり前がこの職場ではまったく通らない。私はいつも、こう考えている。週に何回ちがう授業をやるのか、この数が少なければ少ないほどいいのだ。それが〈まじめな仕事〉であり、顧客への〈配慮〉なのだ。しかし、現在の学校には生徒の存在はこと授業については存在しない。個人の趣味で、俺の授業が聞けねえのか、なのだ。そう、武士と百姓の関係の露出である。

去年の夏、県の教科研修会で主事が「『倫理』を設置している学校が減っています。ふやしましょう」

と呼びかけていた。その時に事例発表として『倫理』の報告をした人が何と「世界史」担当で、何年も『倫理』の授業をやっていないというのだ。

私の見る限り、いま静岡県で『倫理』を教えられる教員はいない。プラトンから日本の思想まで原典にあたり、などという人間はいない。『倫理』が減少しているのは簡単な理由だ。倫理は〈適当〉にやれない科目だからだ、そして、適当にしか教えられない教育環境しかないということだ。現場は専門になど全く興味がないのだ。これが「悲しい現実」。

現在教材準備で読んでいる文献

【政治経済】

① 岩井克人『会社はこれからどうなるのか』(平凡社)

② 山田昌弘『希望格差社会』(筑摩書房)

③ 松原隆一郎『消費資本主義のゆくえ』(ちくま新書)

③ 佐藤俊樹『不平等社会日本』(中公新書)

④ 玄田有史『仕事のなかの曖昧な不安』(中央公論社)

⑤ Michael Hardt / Antonio Negri , Empire Harvard University Press

このうち、①は夏から断続的に読み、現在4回目の通読と部分読みをし、このなかの 岩井の論理を基本にいま、経済の授業を組み立てている。③④は一度は通読している。⑤は原文で読んでいる。大変刺激的で、議論を巻き起こした問題作だ。本当はこの本だけを今は読みたい。残念ながら時間がなく、一日2ページほどづつしか読む時間がとれない。

【倫理】

⑥ ホッブズ『リヴァイアサン』(岩波文庫)Thomas Hobbes, Leviathan Oxford World's Classics

⑦ ロック『統治論』(『世界の名著』所収)

⑥は部分的には英文に当りながら読んでいる。

【現代社会】は貯金暮らしである。

かんたんに本の名前を並べたが、古典を読む作業はそんなに容易な作業ではない。授業の進度のペースと古典を読むペース、さらに、それをもとにノート事項を抜き出し、ワード化する作業、それをさらにパワーポイントに置き換える作業。ほとんど発狂寸前の時間との戦いなのだ。早いところこういう生活とおさらばしたい、これが妻にぐちる私の口癖だ。私はふだんの授業があるときに、自分のための読書をすることはほとんどあり得ない。

授業が終わっても終わっていない

授業が終わると意外に時間を食うのが、授業で使った教材、プリントの整理である。生徒の課題やレポートを私は点数化する。それを9クラス分、野口悠紀夫の「超整理法」よろしく、封筒の袋詰をする。私はこの事後処理に1時間から1時間半かかる。

これが私の毎日である。

FAという空疎

私は周囲の親しい教員に、今回からはじまった本県の高校教員のFA制度で、教科では僕ぐらいじゃないの該当するのは県下でも、などと傲慢をかましている。相変わらず現場は今年は一年担任だから『現代社会』で来年は『世界史』で、ととんまな、まったく生徒の方向を向いていない教科分担を行っている。地歴と公民とをわけ、それぞれ独立、とした画期的な文科省の〈善行〉をまったく理解できず、あいかわらず「社会科」といい、奇妙なナルチシズムに酔いながら何年やっても受験参考書程度の空疎な羅列しかできない自分の能力とむかいあえないでいる。FAなどできるわけがないではないか。

必履修という規制

必履修という規制をはずされたら、これを考えてみよう。私は比較的生徒の評価が高い。しかし、現実はあくまで必履修という規制に守られているからだ。私はどうみても、生徒がこころから聞くレベルに自分の授業が到達しているとは思えない。私の場合『倫理』くらいである。独立しても、進学校の生徒の需要をたぶん、規制なしでも獲得できると思えるのは。私の力では規制をはずされたら、非進学校の生徒は絶望的である。

私は現場でこれを説得することはあきらめている。ムダである。いま、だから全力で行っているのは、制度として専門に純化できる制度を確定し、人事で専門を純化せよ、と管理職に迫ることである。そして、その上で、生徒の授業評価を外部化する形で徹底するのだ。そのなかから、本当の意味の職場の能力の保持と言う問題がでてくるだろう。

ともかく動機付け

いま日本の学校は破綻しているのだが、それは一にも二にも動機付けに失敗している。脅し、でしか生徒を向き合わすことができない。深刻な事態である。私たちは一にも二にも動機付け、意味への問いを自分の教科に求めなければならない。

「ゆとり教育」はただしいし、「総合学習」も趣旨は正しい、要は現場に能力がないのだ。その自覚もないのだ。私は教育市場の流動化、市場化、生徒の選択制の機能を見つめること、そこから専門を重視する必然をいかに導くかが私の教科の場合必要だと思っている。

「教科主任」が大切な職場になること!――ここなのだ。ちなみに現在私は公民科主任です。県下で多分中央高校だけが「地歴主任」と「公民科主任」が別個に存在し、私が県下でただ一人の公民科主任です。なんという「名誉職!」。![]()

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、上の二つをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます

最新の画像[もっと見る]

僕はこれらが重視され、教科が大事だといいながらまったく省みられないという現実を憂えている。教務主任というのが、もっとも現場では重要なポストである。

大学を考えてみよう。大学にも教務部がある。しかし、大学で教務部は果たして重要なのだろうか。教務部はあくまで学部の教授たちの補助という域を出ない。大学の華はなんといっても教授たちではないか。学部長、学長とくるのが筋ではないか。僕は教科主任が重視され、教科主任が自分の教科のスタッフを組む時代を待っている。教員が事務労働と分離され、教科だけに責任を負う、そんな海外ではあたりまえのことがこの国ではまったく検討の外に置かれているのだ。

教務部などは補助だろ、事務員だろ?こういう職場にならなければいけない。教務部は独立すべきなのだ。進路は独立すべきなのだ。

この運動をどこから起こすのか、僕には見当がつかない。

「お客」の あまりやってこない日録ですが、もし、さしさわりのある記述がございましたら、ご指摘ください。

なお、あすも、つづきを掲載の予定です。

やがて、幕末はくるのでしょうが、秩禄処分されて、武士の商法を強いられるその姿は現在しています。

中岡さんは、80年代なかごろにようやくよんだのですが、衝撃をうけたひとりです。ごらんになったかどうか、わかりませんが、中岡さんの議論は、再三登場させています。最近、派遣労働者のかたとのやりとりをはじめて、文章をのせましたが、それらも、中岡モデルの有効性・射程が、どこまで現代にあるのかという、わたくしの問題意識の産物です。

さて「幕末」問題ですが、再三かきましたとおり、「民営化すればそれでいいというわけにはいかんぞ」という慎重論が、まだ基本です。高校大学の先生の相当部分は「お武家様」をきどっていて、自己改革は絶対に必要ですが、小中学校を「民営化」したばあい、社会の解体がやってくるおそれがあります。郵便局から金融機能をはぎとるのはいいとして、郵便事業を完全民営化したばあい、過疎化は加速化するでしょう。おなじように、過疎地の小学校が民営化後に、消滅・統廃合されることは、いま以上に加速化し、「そして、だれもいなくなった」になること必定です。

むろん、「農林業が衰退産業になった現在、動植物に自然の生態系をおかえしするのがすじ」といった、壮大な文明論・環境論にそって、ソフトランディングが可能だと保証してもらえるのなら、いいのですが(笑)。

ともあれ、引用させていただいたことで、教科教育の専門家としての技能がとわれる、高校の受験校と大学の一部は、「お武家様」ぶりを改善するとして、それ以外は、「託児機能」「教習所機能」をなんとかしないといけない。しかし、それが「民営化」されるとなると、エラいことになるという、アタマのいたい構造が、すっきり浮上して、たすかりました。全然、突破口がみあたらないんですが。

ハラナ氏が「きまぐれ時評」でかかれている中岡哲郎的問題を私は二層に考えています。マクドナルド化の問題に象徴される社会階層の分解と資本・生産手段を私有できる階層とその所有を剥奪され、単純労働として機会の補助労働につけられる階層に分解するという問題。資本制は一方でこの論理を貫徹します。中岡は熟練の解体と、その機械への移行、そしてその所有の移転を『人間と労働の未来』で克明に描きました。

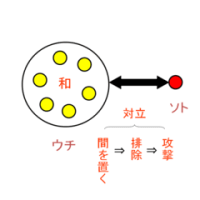

他方、私が鎖国と呼び、市場の論理を免れ、その限りで前近代的な共同体的統治をそのままつづけてきている領域が日本社会には残存しているわけです。分業についてもきわめて不明確であり、中根千枝が明示したように、閉じきった家を単位にしたきわめて統制的な経済運営をしている領域があるわけです。私はハラナ氏の分析されていた小学校については、まだ発言ができないのですが、どうあっても、専門に分化させない、それも教育労働と事務的な労働を併行させるなどという非効率は、教育本意、教育を商品として考えたら、まったく通らない話だと思われます。シンガポールとロンドンに公費で留学してきた同僚がつくづく、事務労働と教師としての授業という労働が切れないことを嘆いていましたが、それをさせない、非効率を非効率として認識させない力を私は封建制と呼ぶよりないように思えます。そして、ハラナ氏がご指摘のように、封建制は市場原理でそうそうやすやすとは消えません。むしろ、立派に同居し、それがじつは、1980年代まで日本経済を成功の方向へと導き、そのあと、いわばポストモダン状況の中で失速し、まさに桎梏となったのです。

と、分析した後私も「全然、突破口がみあたらないんですが」と結ぶよりないのです。

学校を見よう、ちょっと生徒が聞かないととたんに規制をするのだ。必履修だあ、持ち上がりだあ?

西洋はこうした危機にのぞんでさらに、分業を深化させようとする。つまり、さらに細分化された部分に特化し、そのなかで本気の需要を探ろうとするのである。こうした失敗の山のむこうに、さらにみえない手を求める主体性を私たちはどう考えたらよいのだろうか?私はそれを専門化と呼んでいる。私は、倫理という科目であれば、進学校で十分需要を喚起できると自負している。しかし、しょせん、非進学校では無理である。非進学校こそ、業をわけ、あらゆるチャレンジの場を提供する、俺の授業を聞いてくれというチャンスを広げる、そのなかから教育への信頼は生まれるだろう。なぜなら、非進学校の生徒のほうが圧倒的に多いからだ。もちろん、安価を求めるだろう。しかし、需要は多いのだ。ここの業を分け専門化するという道をしかし、日本社会は取れない。

スミスは「国富論」で有名な大学論をぶっている。私は彼の憤りに驚いたが、スミスは上からカネをもらってまじめに講義をやるわけがねえ、と書いている。

下から、つまり客からカネをもらえばラクを求めるに決まっているというバカにつぐ、競争は、ラクをただ提供すれば、つぎにラクでなお良質へと差異をもとめるのだ。こうした楽天が成立する背景を私は考えなければいけないと思っているのだ。

■前便でも、かきましたが、「殿様商売」を誤解したままつづけている高校大学などの先生は、その専門性と受講生の水準との「かねあい」について、プロ意識をもつべきで、その点での「競争原理」「開国」問題には、まったく異論がありません。

■ただ、高校大学ともに「課題集中校(笑)」では、専門にねざした教育うんぬんよりも、どうやって社会化しておくりだすか、どうケアして脱落させないか、って次元が前面にでるほかないとおもうんですね。■まして、小学校中学校においておや、と。

■あと、これも前便でかきましたが、郵便局の機能が金融商品をあつかわないで、どうやって財源を確保し配達サービスを維持するかって問題は、おくとして、現在の方向性で完全民営化すれば、50円80円レベルでの郵便の配達は消滅しますよね。民間業者がそんな市場原理にそぐわないサービスを維持するはずがない。もし、過当競争になっても、アマゾン化のように、過酷な労働力搾取をもとにするほかない。■おなじことは、辺地の小学校維持についても、あてはまるとおもうんですね。

■でもって、託児サービスを民営化したばあいは、予備校が高校の付設以外、すべて民間業者であるのとおなじように、人事担当者や労務担当者が満足するような水準での「顧客満足度」をみたせない教員は、どんどんきりすてられます。■いや、つづかずに、やめていくほかない。それは、幼稚園が女性教員であることをわりびいても、20代でやめてしまうひとがあまりにおおくて、いれかわりがはげしすぎるとか、予備校で、30代のわかわかしい講師が主流になるとか、といった構造に、むきだしです。要は、心身がボロボロにならない、ごくみじかい期間だけ、いいようにコキつかわれて、ほうりだされる運命ということですね。■大学や高校で、非常勤講師や任期制講師が多様されていることは、公教育の私立幼稚園化・予備校化だとおもっています。■これは、たとえていうなら、軍隊とおなじ、あるいはプロスポーツとおなじ「現役」生活の短期間での消耗ということを意味します。

■これらは「顧客満足度」は、たかいでしょうが、労働者としての教員の人権とか人生を、いっさい無視した、搾取構造です。使用者だけでなく、利用者が、労働者をコキつかい、つかいすてるという、地獄ですね。

■教育の民営化論に、以上のような論理的「はどめ」がかけているばあいは、わたしは反対するしかない。■なぜなら、それは、「ママは、わかいほうがいい」といった小学生の欲望とか、「女性はわかいほうがいい」といったホステスさん・客室乗務員などへの男性の欲望と同質の、むごさを痛感するからです(笑)。