うだるような暑さが過ぎ、秋の夜長を楽しめる季節となりました。

10月の行事予定

・10月8日(金曜日)

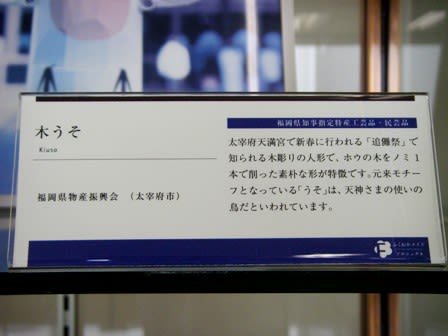

「木うその森」で原木伐採作業を行う予定です。

※大分県西部森林局との打ち合わせ次第では日時が変更になることが

あります。

・10月10日(第2日曜日)

11時から15時まで、太宰府館2階にて毎月恒例の木うそ絵付体験を行います。

通常、絵付体験は事前申し込みが必要ですが、第2日曜日だけは申し込みなしで

どなたでも、何人でも絵付体験が可能です。

・10月17日(第3日曜日)

太宰府市北谷の承天寺別院での下草刈りおよびコシアブラマーキング作業を行い

ます。

現地に10時集合、12時に解散予定です。

以上が今月の行事予定になります。

行事前に詳しい日時などを公表いたしますので、ご確認ください。

10月の行事予定

・10月8日(金曜日)

「木うその森」で原木伐採作業を行う予定です。

※大分県西部森林局との打ち合わせ次第では日時が変更になることが

あります。

・10月10日(第2日曜日)

11時から15時まで、太宰府館2階にて毎月恒例の木うそ絵付体験を行います。

通常、絵付体験は事前申し込みが必要ですが、第2日曜日だけは申し込みなしで

どなたでも、何人でも絵付体験が可能です。

・10月17日(第3日曜日)

太宰府市北谷の承天寺別院での下草刈りおよびコシアブラマーキング作業を行い

ます。

現地に10時集合、12時に解散予定です。

以上が今月の行事予定になります。

行事前に詳しい日時などを公表いたしますので、ご確認ください。