この石塔の存在は知りませんでした。

地区では正月に10か所ほどの石仏・石塔に注連縄が飾られ、

この石塔もその一つに含まれているということを知り、ありかを教えてもらった。

地区内の道から少し脇にそれた場所にあり、水路のような通路を通ってこの祠に行く。

民家の裏にある。

久々の石塔紹介なので、かなり期待して見学に出かけた。

しめ飾りがされた立派な石積み造りの祠がある。

その祠の中央に、小さめの石塔が安置されており、“高神社”と刻まれている。

が、失礼な言い方かもしれないが、文字の彫り方や外枠の処理などが稚拙な感じで、とてもプロの技とは思えない。

石塔そのものも、何かを造った残りの石を使った、といった印象だ。

しかも岩石自体の風化がほとんどなく、かなり新しい時期に造られたようだ(きっと私より若い)。

期待は外れた。

この“高神社”が、この場所にいつから安置されているのかわからない。

おそらく元あった石仏か石塔が傷んでしまったので、心を痛めた方が新たに作ったのではなかろうか・・。

と想像している(いやきっとそうだろう)。

造りが稚拙だなどと、失礼なことを書いたけれど、素人の方の篤い思いで懸命に造られたのではなかろうか。

もし新しいものであれば、地区の方に聞けば事情を知っている方がおられるだろう。

ところで、“高神社”とは何だろう?

三崎の伝宗寺そばに、地元の人々から「高神様」と呼ばれる祠があるようで、

三崎の郷主佐々木為綱を祀っているとのこと。

しかし、彼については元亀3年(1572年)に没したという伝聞以外は、出自や事績など全く不明らしい(『三崎町誌』より)。

どうやら、近江源氏の子孫らしい。

そんな子孫が何故にこの半島にやってきたのだろう?

ともあれ、この“高神社”と刻まれた石塔は、「高神様」のことなのだろうか?

それとも全く別なのだろうか?

地区の先祖が、わけのわからんものを祀るわけはないし、しかも新しく石塔を造るほどであれば、きっと何か言い伝えがあるはずだろうが・・・

ご訪問ありがとうございます。

ご訪問ありがとうございます。

「プチッ」と応援 感謝

「プチッ」と応援 感謝

(端っこ?)にあります。

(端っこ?)にあります。

本日もご訪問ありがとうございます。

本日もご訪問ありがとうございます。

「舎利」は、火葬されたお釈迦様の骨のことで、仏教では大変尊ばれています。

「舎利」は、火葬されたお釈迦様の骨のことで、仏教では大変尊ばれています。 主食としてのお米を尊んだ日本では、仏舎利と同じようにお米は尊い。そして、お米は仏様の化身である。というような考えから、ご飯やお米を「しゃり」と呼ぶようになった、そうですから。

主食としてのお米を尊んだ日本では、仏舎利と同じようにお米は尊い。そして、お米は仏様の化身である。というような考えから、ご飯やお米を「しゃり」と呼ぶようになった、そうですから。 ところで、この石塔の岩石は、これまで見てきた地区の石仏・石塔とは異なっています。白っぽい岩石で、小さな針状の黒い鉱物が含まれています。この黒い鉱物は角閃石です。つまり、この五輪塔は角閃石安山岩で作られているのです。

ところで、この石塔の岩石は、これまで見てきた地区の石仏・石塔とは異なっています。白っぽい岩石で、小さな針状の黒い鉱物が含まれています。この黒い鉱物は角閃石です。つまり、この五輪塔は角閃石安山岩で作られているのです。

本日もご訪問ありがとうございます。

本日もご訪問ありがとうございます。

大日如来です。

大日如来です。

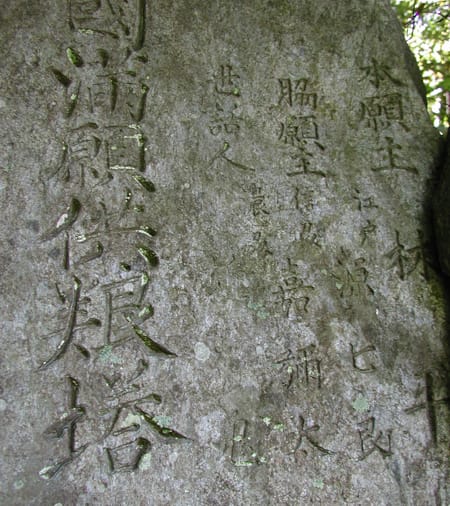

「願主吉右ヱ門」、さらに左側に「同妻●●(●●は判読できずの文字。まさ?)」と建立者の名前が刻まれています。そして、「○保二年 卯七月」とあります。○の部分が欠けているのが残念ですが、きっと江戸時代でしょう。

「願主吉右ヱ門」、さらに左側に「同妻●●(●●は判読できずの文字。まさ?)」と建立者の名前が刻まれています。そして、「○保二年 卯七月」とあります。○の部分が欠けているのが残念ですが、きっと江戸時代でしょう。 この年7月に「長州藩天保一揆」という事件が起こっています。

この年7月に「長州藩天保一揆」という事件が起こっています。 本日もご訪問ありがとうございます。

本日もご訪問ありがとうございます。

シムネ探訪の話は⇒

シムネ探訪の話は⇒ 久しぶりに石仏・石塔の紹介です。

久しぶりに石仏・石塔の紹介です。

先日紹介しました伊方町PRビデオの中で、女優・宮本真希さんが手を合わせて拝んでいた石仏・水神観音です。この観音様の下は井戸になっており、ナカジ川(中地川)と呼ばれています。このナカジ川には、子供の頃には地下水・湧き水が溜まっておりました。しかし、残念ながらこの箇所には、もう何年も前から地下水は溜まっておりません。これより上の方に道路が出来たりして“水みち”が変わったのでしょうか、枯れてしまっています。

先日紹介しました伊方町PRビデオの中で、女優・宮本真希さんが手を合わせて拝んでいた石仏・水神観音です。この観音様の下は井戸になっており、ナカジ川(中地川)と呼ばれています。このナカジ川には、子供の頃には地下水・湧き水が溜まっておりました。しかし、残念ながらこの箇所には、もう何年も前から地下水は溜まっておりません。これより上の方に道路が出来たりして“水みち”が変わったのでしょうか、枯れてしまっています。

水神観音の表情はいまひとつはっきり読み取れませんが、うっすらと笑みを浮かべた寛容なお顔のように見えます。そして、右手は胸にかざし、左手に宝珠を持っております。この石仏も砂岩でできており、台座は花崗岩です。

水神観音の表情はいまひとつはっきり読み取れませんが、うっすらと笑みを浮かべた寛容なお顔のように見えます。そして、右手は胸にかざし、左手に宝珠を持っております。この石仏も砂岩でできており、台座は花崗岩です。

今も、この石仏の前には花が絶えることはない。

今も、この石仏の前には花が絶えることはない。