【名古屋・東区】江戸初期の慶安四年(1651)、尾張2代藩主徳川光友が藩祖義直の菩提を弔うため、下総国結城の弘経寺の住持だった成誉廓呑上人を開山として創建した。 藩祖義直は、慶安三年(1650)に逝去した徳川家康の九番目の子。光友は敷地内に諸堂伽藍十棟を建立し、以後、尾張徳川家先祖代々の菩提寺なった。

元禄十三年(1700)に第3代藩主徳川綱誠の廟と御霊屋が建立されて以降、明和二年(1765)の第7代藩主徳川宗春の廟が建立されまで、七代にわたる藩主の廟や御霊屋が建立された。 宗旨は浄土宗で、本尊は阿弥陀如来像。 阿弥陀如来坐像は、開山廓呑上人が結城弘経寺から招来した止利仏師による作とされ、中品中生の印相を結んでいる。 大名古屋十二支恵当寺丑年本尊札所、東海三十六不動尊霊場第8番札所。

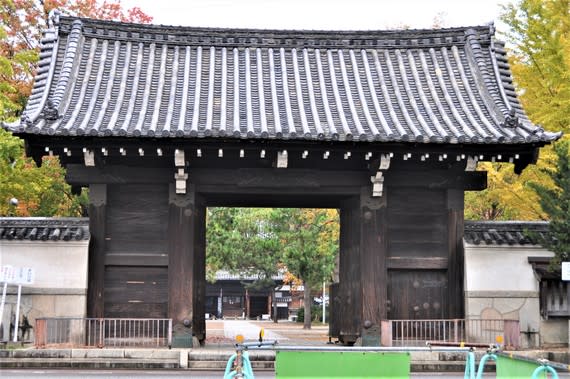

●建中寺公園の南側の端に三間薬医門の総門が建つ。 総門右側の腰貫の下が通用口になっているが、その小さな板扉には八双金具、乳金具、六葉金具が施されていて威厳を感じさせる。 また、門に連なる築地塀に連子を入れた出窓が設けられていていずれも珍しい。 さらに、築地塀の前に、鳥居を構え緑青が浮き出た社が鎮座しているが、銅板葺の唐破風屋根でこれも珍しい。

△建中寺公園の南側に建つ総門....前左手に昭和三十六年(1961)造立の「徳興山建中寺」と彫られた寺号標石が立つ

△切妻造本瓦葺の総門....慶安五年(1652)の建立....三間一戸で、両側は羽目板だが右側の下の腰部に通用口がある

△八脚門風の三間薬医門....二軒繁垂木で5本の梁を前に突き出して丸桁を支えている

△冠木の下は方柱(角柱)だが、上には柱頂に粽を設けた円柱(丸柱)

△総門の右脇間の腰貫の下は通用口で、扉に八双金具、乳金具、六葉金具が施されている....上は横羽目板....奥の築地塀に窓が設けられている

△総門の板扉に八双金具、乳金具、六葉金具が施されている/築地塀に設けられた連子入りの出窓

△総門右側の築地塀の前に鎮座する社

△緑青が浮き出た銅板を巻いた明神鳥居を構え、基壇の上に鎮座する社

△切妻造妻入りの社殿だが、正面は切妻破風ではなく唐破風/二軒繁垂木、唐破風の兎毛通は鳳凰の彫刻....正面は板扉で、両側の小壁は板張りの小脇羽目

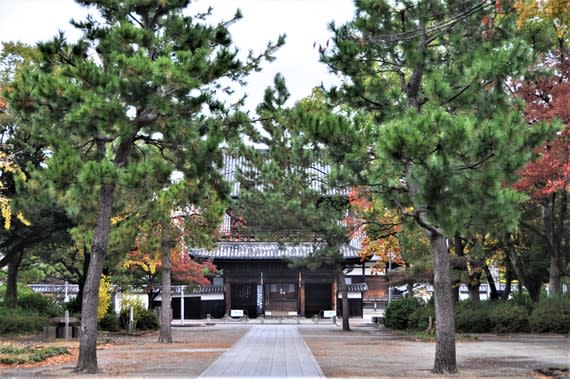

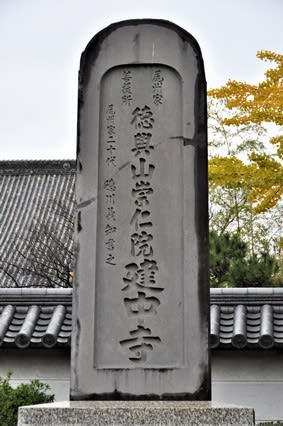

●総門をくぐって公園内に続く切石敷の参道を進む。 公園の北側には一般道の平田黒門町線が走っていて、道を挟んだ向こう側に荘厳な三間重層門の三門が対面で建つ。 三門右手の築地塀の前に「尾州家 菩提寺 徳興山崇仁院建中寺」と彫られた寺号標石が、威厳を誇る寺院を示すかのように立つ。

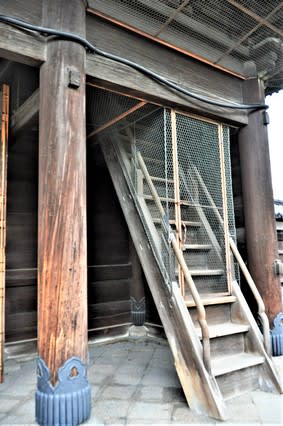

約350年前の江戸初期に建てられた総檜造りの三門は禅宗様式で興味深いが、下層と上層の軒下が防護用金網ですっぽりと覆われていて、うまく写真が撮れず少しがっかりした。

△建中寺公園内の切石敷参道を通して眺めた三門(三間重層門)

△三門の前に一般道の平田黒門町線が走っている....手前に古井戸(と思う)がある

△古井戸越しに眺めた三門 井桁状の石組みの古井戸

△入母屋造本瓦葺の三門(三門重層門)....慶安五年(1652)建立の禅宗様の門で、総檜造り

△大棟端に鬼瓦、拝に猪ノ目懸魚、妻飾は虹梁大瓶束(と思う)....上層に擬宝珠高欄付き回縁、縁を支える腰組は三ツ斗

△三門の右側の築地塀が切れ、築地塀の前に2基の標石が立つ

△明治四十二年(1909)造立の札所標石....上部にキリークの梵字、その下に「阿弥陀如来四十八願所 第一番札所 建中寺」と彫られている/基壇の上に立つ「尾州家 菩提寺 徳興山崇仁院建中寺」と彫られた寺号標石(造立年失念)

△軒廻りは上層が二軒扇垂木で下層は二軒繁垂木、両層の丸柱の頂部に粽を設けている

△上層は正面三間側面二間....組物は三手先と四手目が尾垂木の四手先

△下層の組物は三手目が尾垂木の三手先、柱間の台輪の上に禅宗様の詰組

△戸口の本柱に取り付けられた三つ葉葵紋を入れた桟唐戸/境内側に設けられた上層への階段....上層には釈迦牟尼仏と十六羅漢像が安置されている

△切妻造桟瓦葺の手水舎

△大きな自然岩に水穴を彫って造られた手水鉢/手水鉢の脇の蓮華座に鎮座する地蔵菩薩坐像

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます