【愛知・稲沢市】詳細は不詳だが、尾張がまだ未開拓だったころに移住した尾張人の祖先が建てた神社が始まりで、古墳時代の第10代崇神天皇(記紀)の治世期の創建と伝わる。 奈良時代に成立した尾張国の国衛(国府)に隣接して鎮座していたことから尾張国の総社と定められ、尾張国に赴任した国司自ら祭祀を執り行った。

尾張大國霊神は尾張地方の総鎮守神(國霊神)、農商業守護神、厄除神として広く信仰されてきた。 通称は「国府宮」や「国府宮神社」と呼ばれ、広く知られた。 ご祭神は尾張大國霊神。

■名鉄本線の国府宮駅から歩いて大江川近くの国府宮参道の入り口に着くと、「尾張大国霊神社」の社号標石と「尾張総社 國府宮」の額が掲げられた石造り「一ノ鳥居」が建つ。 鳥居からは砂利を敷いた広い参道の奥に「二ノ鳥居」がかすかに見える。 参道を進むと石造りの太鼓橋があり、その先に広げた羽のモニュメントがある。 さらに進むと、「二ノ鳥居」の木造両部鳥居が参道を跨いでいて、その先にハートのモニュメントがある。 2019年11月中旬の訪問だったので、モニュメントはクリスマス用のものか....神社参道なので違和感が....。

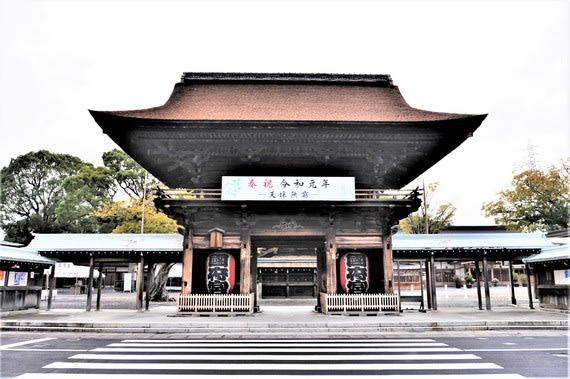

「一ノ鳥居」から350メートルほど進んでやっと楼門前に着くが、楼門前を一般道が走っていて国府宮参道と社殿境内を分断している。 楼門は足利初期の建立で、檜皮葺きで深い軒を持ち、風格とどっしりとした重量感が漂う。 両脇間に「國府宮」の大きな提灯が下がり、上層の廻縁に「奉 祝 令和元年 -天壌無窮-」の幕が掲げられている。

△広い参道の入口に「尾張総社 國府宮」の額がか掲げられた「一ノ鳥居」の石造り明神鳥居が建つ....大正五年(1916)造立の「尾張大国霊神社」の社号標石が立つ....石燈籠は寛政三年(1791)の造立

△砂利が敷かれた参道の途中にある石造り神橋

△神橋は弓状勾欄を設けた太鼓橋....擬宝珠親柱と控えの柱がある

△参道途中に立つ「二ノ鳥居」は木造の両部鳥居

△両部鳥居の屋根を乗せた四脚の稚児柱 柱頭上で島木に接する台輪

△正面の楼門の左右に吹き放しと屋根付きの回廊が延びる

△楼門左側の屋根付き回廊....連子窓を配した板塀の中央に切妻屋根の門を設けている

△左右に吹き放しの回廊を設けた楼門

△入母屋造檜皮葺の楼門(重文)....室町時代初期の創建で、江戸時代正保三年(1646)に解体大改造が行われ、両期の建築様式を備える

△三間の両脇間に下がる「國府宮」と大書された大きな提灯....戸口の頭貫上に、脚間に梅(と思う)の彫刻を施した本蟇股、本柱間の梁上に龍(と思う)の彫刻が配されている

△楼門の軒廻りは二軒繁垂木、組物は三手目が尾垂木の三手先、中備は間斗束

△上層に組高欄付き切目縁....縁を支える腰組も三手先/楼門の板扉の飾金具は出八双、乳金具、釘隠

■楼門を戸口を通って境内に入ると、拝殿を隠すように蕃塀が立ち塞がっている。 蕃塀の拝殿側は絵馬掛けになっている。 右手に手水舎が建ち、手水鉢の上に宝珠を模したとみられる珍しい球形の水口がある。 水口は中央の四方から清水が筋状に噴き出していて、まるで噴射しながら飛ぶお椀形のUFOを奇想させる。

檜皮葺屋根が連なる社殿の建築様式は「尾張造り」と呼ばれ、吹き放しで平入りの拝殿、その後方に平入りの左右廻廊を設けた祭文殿、渡殿そして本殿が繋がる左右対称の造りだ。

△境内側から眺めた楼門と蕃塀(不浄除)

△楼門と拝殿の間に設けられている切妻造檜皮葺の蕃塀(照壁)

△上半分に連子窓,両端に控柱を設けた蕃塀....社殿側は絵馬掛けになっている/大棟に鳥衾を乗せた鬼板、拝に猪ノ目懸魚を配す

△切妻造檜皮葺の手水舎

△手水舎の手水鉢....「追儺」と刻まれた珍しい形の水口は宝珠を模したものか

△南面で建ち並ぶ社殿は南から楼門、蕃塀、拝殿、祭文殿、渡殿そして本殿がほぼ一列に並ぶ

△建築様式は「尾張造り」と呼ばれ、本殿、渡殿、祭文殿、祭文殿の左右に廻廊、拝殿を繋いだ左右対称の造り

△切妻造檜皮葺の拝殿は吹き放しの簡素な構造....桁行五間で梁間三間