今日で11月も終り、明日からはいよいよ〝師走〟ですね。ああ、また必死で走らなくっちゃ…アッという間に年末になりそう!だってもう1月も2月も既に予定が入っているし…まるで止まらないジェットコースターに乗っているみたい。イヤダッ…

さて、先日せっかく佐々並吟行に行ったんですから、俳句の真面目な(?)話でも少し書いてみましょうか。

今回も午前中それぞれの吟行地を見て回って、昼食場所に着いたのが12時30分。それから食事ですからだいたい終わったのが13時頃。それからの30分で5句投句です。以前にも書いたことがありますが、投句前の30分でいちから作句しようとするのは、余程のベテランでない限り無理なこと。だから、吟行している間の2時間ほどを歩きながら、また見ながら、これを詠もうと思うものをせめてそこそこで2,3個は見つけておくことです。もちろん季語だけを見つけるのではダメ。そのものの状態や雰囲気、感じや印象とか…その見たものをどういう風に表現するかが問題なんですから。ただものだけを並べたんでは、〝ああ、そうですか〟という説明の俳句になってしまいますものね。

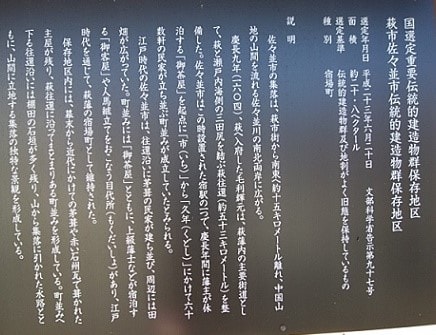

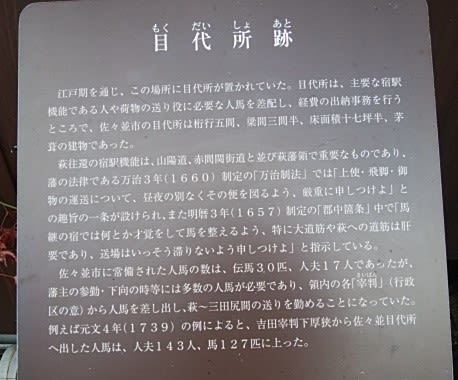

今回の吟行句会に出て来た句材はというと、もちろん「萩往還」が多くて、これは「往還」や「街道」だけでもいいし、「お成り道」ともいいます。そこから「石畳」も出て来ますし、「御建場跡」や「一里塚」なども。

佐々並市(いち)に来れば、「宿場町」ですから「御茶屋跡」や「陣屋跡」、漆喰の「白壁」や「虫籠窓」「冬座敷」、「廃校」もありましたし、廃れてはいましたが「豆腐屋」や「鍛冶屋」なども…。神社へも行きましたので、「鳥居」「石段」「手水鉢」「格天井」なども出ましたね。

季語としては、目に見えるもので「紅葉」「落葉」「木の葉」「散紅葉」「銀杏落葉」「山茶花」「柿」「花八手」「冬椿」「新豆腐」「返り花」「枯紅葉」「冬紅葉」「枯尾花」「小鳥来る」「冬木立」「木の実」など。

時候や天文の季語としては、「小春(日)」「冬ぬくし」「冬浅し」「冬日」「冬日和」「冬近し」。その他に「水涸る」や「冬支度」などもありました。実際はもう冬なのですが、まだ晩秋の感じが残っていますから、そこは厳密にはいいませんが、春や夏ではいけないということはお分かりでしょう。

ではこういうものを眼前に見て、そこに何を感じたか…。俳句は17文字ですから、季語と素材を組み合わせれば、大体半分以上が埋まってしまいます。残ったところをどう把握(実感)して繋ぐかが勝負なんですね。ここを煮つめていって最後にまとめて仕上げればできあがりです。

まあ、言葉でいえばそういうことになるんですが、…やっぱり初心の時は難しいでしょうね。でも、やればできますし、慣れてきますと、この吟行で作るという緊張感が却って好きだという人もいますから。いうなら昔の剣術家が諸国に出て他流試合をするようなもの…いや、ちょっとヘンなたとえだったかしら?しかし、そもそも句会というものがそういうものだったんです。たまにはいろんな結社の人がいるような句会にも参加して句を投げ込むんですから…もしかしたら一刀両断のもとに裁かれるかも知れませんし、思いがけずに賞賛を浴びるかもしれませんよ。そこがおもしろい。それを即吟でやるのが吟行ということなんです。

先日の馬酔木の鍛錬会で投句した私の一句。〈……日を噛みこぼす鬼瓦〉ですが、その上五の季語が最後の最後まで決まらず、〆切の5分前にやっと決めて出しましたら、思いがけず主宰から褒めていただきました。気分はヤッターですよ。

さて、みなさんだったらこの上五に何を持ってきますか?もちろん秋の季語ですよ。さあ、考えてみて下さい。答えは次に…ね。

写真は、先日ときわ公園に行ったときに撮った鴨たち。殆どがヒドリカモの雄と雌、鼻が白くて黒いのがオオバン、最後のはカンムリカイツブリ…これはなかなか近くに来ないし、すぐに潜ってしまうので、やっと撮りましたが…み~んなピンボケ、ゆるして~!