今日はもう9月24日…、このシルバーウイークの4連休は何をしていたんでしょうか。ブログ書く気はあったのですが、なぜかすぐに眠たくなって…きっと疲れが溜まっていたのでしょう。

体が要求することに逆らってまで無理をしたりすると碌な事はありませんもの。でも、しなくてはいけないことはひっきりなしにありましたので、のんびりといってもね…。結局最低限のことをこなすのに精一杯で、ブログまで手が回らなかったということ…何を言い訳してるんでしょう。これは自分の問題ですからね。

だから、毎日欠かさずUpされていらっしゃるブロガーの皆さんには頭が下がるんです。けど、私は…うう~ん、まあ、いいか!という、自分のペースでいくしかないでしょ!読んでくださっている方々、ナントもわがままでスミマセン!

ところで、書きたいことはサボった分だけ山ほど溜まっているんですよ。では、ボチボチいきましょうか。

昨日も今日も朝から病院へ。このところひっきりなしの病院通いでも疲れています。今日は医大の半年定期検診でした。この前は3月中旬でしたが、こんなに厳重な感じではありませんでした。もちろんコロナは都会では逼迫した状況になりつつあったはずなのですが、この頃はまだこちらではコロナの感染者が下関に3名という状況だったんですね。

それが今では山口県も200名近くになっていますもの。これ以上クラスターなどが発生したら大変と、万全の体制が取られているのでしょう。私の検診結果は異常なしということで、また半年後です。

午後からは、絵画教室へ。これも久し振り…私の勘違いで8月は一度も行かず、9月は前回がコロナのために中止というわけで、とうとう二ヶ月ぶりの絵筆になったんです。

でも今日の画題は「烏瓜(からすうり)」。これは以前にも何度か描いていますので、まあまあ上手く描けたかな。アハハハ…賛は〈紅葉照る一流水に人の棲む 積穂〉でした。

昨日はリハビリへ、これも6日ぶり。一昨日は俳句教室でしたし、その前日はお彼岸でしょ。本当は秋のお彼岸で何もなければおばあちゃんを連れて広島へお墓参りが恒例でしたが、今年は何もかもダメ…。体調を崩していた私にはちょうど良かったんですけどね。

そのおばあちゃん(義母)ですが、「敬老の日」に100歳のお祝いが届いたんですよ。本来なら私たちも〝敬老〟される身なのに、誰も何もしてくれません。アハッ…孫でもいると違うんでしょうが…。

でも今回は自祝のつもりで、来週末に湯田温泉へみんなを私が招待するんですよ。いつものことですが、私がしなくっちゃ誰もしてくれないんですから~。悔しいけど仕方がありません。そのことはまたその時にでも書きますから読んで下さいね。

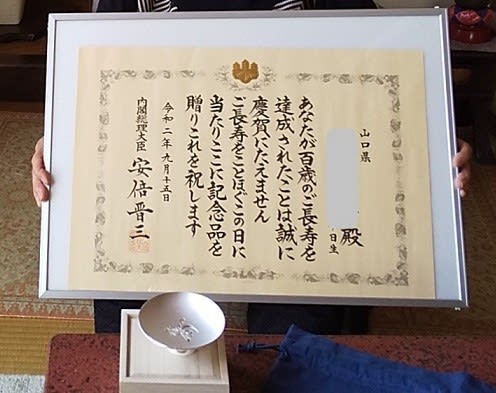

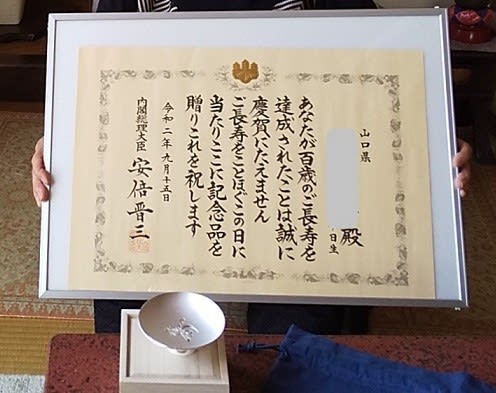

今日は、敬老のお祝いに義母に届いた〝表彰状〟の話。

今年は義母が100歳ということで、宇部市長や山口県知事から賞状が届きました。市長からは記念品として書類入れのようなものも。県知事は何もなしで、賞状も小さなものでした。きっと貧乏な県なんですかね。どこかの村(愛知県西南部の飛島村)?ではお祝に〝100万円〟配ったんですって…これウソのようなホントの話!ちなみにおばあちゃんは、自治会から100歳のお祝に5000円貰ったと。アハハハ…

その中で一番大きくて立派な賞状が内閣総理大臣からでした。銀杯と一緒に送られてきたとか。 その記念品「銀杯」は2017年までは「純銀製」でしたが、2018年から銀メッキに変更すると厚生省労働省の発表があり、単価は今までの半額の3800円ですって。対象者の増加によるらしいのですが…。アハッ、残念ですね。もし、私たちが100歳まで生きていたとしたら…メッキの銀杯もなくなるかも。まあ、私は絶対あり得ませんから…。でも、主人はおばあちゃんのDNAを貰っているから大いにあり得るかな。

その記念品「銀杯」は2017年までは「純銀製」でしたが、2018年から銀メッキに変更すると厚生省労働省の発表があり、単価は今までの半額の3800円ですって。対象者の増加によるらしいのですが…。アハッ、残念ですね。もし、私たちが100歳まで生きていたとしたら…メッキの銀杯もなくなるかも。まあ、私は絶対あり得ませんから…。でも、主人はおばあちゃんのDNAを貰っているから大いにあり得るかな。

見れば「安倍晋三」の署名です。エエッ、もう菅義偉さんが総理大臣になっているのに…どうして?と主人と不思議がっていると、日付が9月15日になっていました。ああ、菅さんが首相に指名されたのが9月16日。そうだったんです。ということは安倍総理大臣としての最後の貴重な賞状を貰ったんですね。これはきっといい記念になることでしょう。

去年は99歳で〝白寿〟のお祝をしましたが、今年は100歳で「百寿」のお祝。さて、その後のお祝はどうするのでしょうか。ちょっと気になりましたので、調べてみました。すると、100歳以降は毎年祝うんですって。「101歳:百一賀の祝い」、「102歳:百二賀の祝い」というふうに。その後は108歳を「茶寿」。「茶」を分解すると「十十の下に八十八」と書くことから。110歳が、古来珍しい長寿の意で、「珍寿」。111歳は「皇寿」。「皇」を分解すると「白(99)と十二」になることから。最後は120歳で、還暦の2倍だから「大還暦」と、それから先はもう書いてありませんでした。

2020年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より9176人増加し、初めて8万人を突破、8万450人となったそうです。100歳以上人口の増加は50年連続。世界有数の長寿国日本ですが、100歳以上人口は圧倒的に女性が多く、全体の88.2%を占めているんですよ。

現在の最高齢の女性は福岡市在住の田中カ子(かね)さん117歳。田中さんは19年3月に世界最高齢者としてギネスに公式認定されています。さらに、2020年9月19日には117歳261日を迎え、2018年に亡くなった鹿児島県喜界町の田島ナビさん(117歳260日)を抜いて、国内の歴代最高齢を更新しました。ちなみに最高齢男性は奈良市在住の上田幹蔵さん、110歳だそうです。

1963年に老人福祉法が制定されたとき、100歳以上の高齢者は全国で153人でしたが、81年に1000人を、98年には1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けているんです。前年比増加数が9000人超となるのは初めてで、1920年の出生数がそれまでの年と比べて多かったことが影響しているのではと。

都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の127.60人、最も少ないのは埼玉県の40.01人で約3倍以上の開きがあり、西高東低で、特に関東地方など都市圏は人口あたりの100歳以上が少ない傾向があるとも。

そこで、人口10万人あたりの100歳以上人口の、多い県と少ない県の5位までを見てみました。山口県は5位で、その一翼を義母も担ったことになります。おばあちゃん、100歳、バンザイ!

多い県…

1位島根県(127.6)2位高知県(119.8)3位鳥取県(109.9)4位鹿児島県(108.9)5位山口県(100.5)

少ない県…

1位埼玉県(40.0)2位愛知県(41.8)3位千葉県(46.0)4位大阪府(46.7)5位神奈川県(47.4)

以上は、厚生労働省発表のデータを基に編集作成されたものです。

※参考にしたのは、https://www.nippon.com/ja/japan-よりのオリジナルの記事で、2020年9月17日公開。アリガトウございました。

その記念品「銀杯」は2017年までは「純銀製」でしたが、2018年から銀メッキに変更すると厚生省労働省の発表があり、単価は今までの半額の3800円ですって。対象者の増加によるらしいのですが…。アハッ、残念ですね。もし、私たちが100歳まで生きていたとしたら…メッキの銀杯もなくなるかも。まあ、私は絶対あり得ませんから…。でも、主人はおばあちゃんのDNAを貰っているから大いにあり得るかな。

その記念品「銀杯」は2017年までは「純銀製」でしたが、2018年から銀メッキに変更すると厚生省労働省の発表があり、単価は今までの半額の3800円ですって。対象者の増加によるらしいのですが…。アハッ、残念ですね。もし、私たちが100歳まで生きていたとしたら…メッキの銀杯もなくなるかも。まあ、私は絶対あり得ませんから…。でも、主人はおばあちゃんのDNAを貰っているから大いにあり得るかな。

何と言うこと!私、まだ行ったことな~い。クヤシイ!これはナントしてでも食べに行かなくっちゃ…ムムムッ

何と言うこと!私、まだ行ったことな~い。クヤシイ!これはナントしてでも食べに行かなくっちゃ…ムムムッ