昨日は午後から俳画教室でした。画題は来年の干支の〝ねずみ〟。大きな朱の盃に手を掛けて酒を呑もうとしているねずみの絵です。色は朱だけであとは墨のみ。特に大きな盃を一筆で書くのが難しくって、それだけを何度も書き換えてしまいました。

一色だけの掠れと濃淡で…それがうまくいけば、今度はバランスが…、そこまでうまくいっても最後の一本の線でダメになったりと、やはり気を抜くと失敗します。これも精神的な集中力の訓練になりますね。

私は前回欠席しましたからそのお手本の〝シクラメン〟も書きましたので、ちょっと疲れました。

さて、前日の続き…佐々並吟行の、いよいよ〝佐々並市〟です。

ここ佐々並は、赤瓦の町家が佇む萩往還のかつての宿場町です。萩市が出しているパンフのキャッチコピーに次のように…

佐々並は、近世以前から長い年月をかけて地域の自然と共に育んできた暮らしの営みが息づく美しい山里です。そして萩往還の宿場町・佐々並市には、近世の町割りが良く残り、茅葺民家や明治以降の石州赤瓦の街並みが周囲の棚田などと一体となって宿場町の風景をよく伝えています。かつて、お殿様が休憩をとり、維新の志士達も駆け抜けた山里を、あなたもタイムスリップ気分で巡ってみませんか。

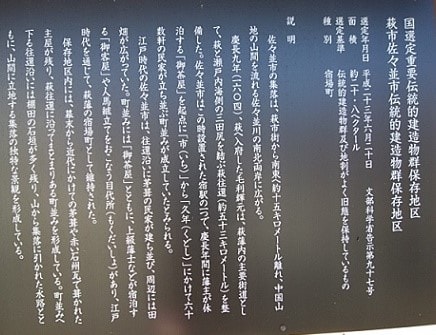

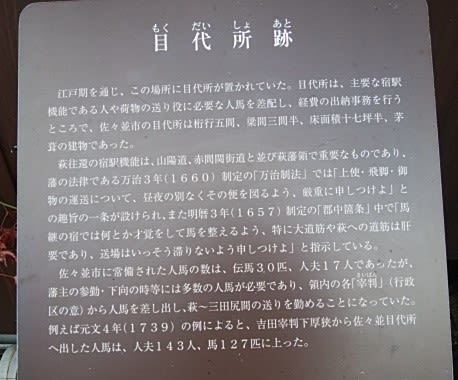

ところで、〝佐々並市〟とは「ささなみいち」と読み、萩往還の宿駅を果したところ。慶長11年(1606)に藩主が休憩する「御茶屋」(おちゃや)が設けられたことにより、上ノ町から中ノ町を経て、西岸寺に至る久年(くどし)までの62軒からなる街並みが一挙に成立しました。農業を営みながら宿を提供した家も多く、上級武士が休息した「御客屋」(おきゃくや)や人馬や駕籠の調達を行った「目代所」(もくだいしょ)として使われた建物が現在も残されています。このように宿駅当時の景観を色濃く残していることが評価され、平成23年6月に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

また、幕末には吉田松陰、高杉晋作、木戸孝允、坂本龍馬など、維新の志士たちが萩往還を通り、佐々並市で休泊しました。高杉晋作率いる騎兵隊らと藩の保守派が戦った「大田・絵堂の戦い」では、脇戦として佐々並市も戦場となり、12軒の家が焼失しました。その当時に建て替えられた家が今も残っています。

ここの名物は〝豆腐〟で、ささなみ豆腐といえばおいしいと昔から有名でした。かつて伊藤博文がここの豆腐を気に入って東京へ出て来るように再三誘ったが、「土地の名物がなくなる」といって断わったことで有名な豆腐屋が以前来たときはあったのですが、今回は廃業されていました。1800年頃からの8代続く老舗でしたのに…残念!

久し振りに吟行に来ましたが、やはりその衰退は…家は残っているのですが空家が多くて淋しい限りでした。こういうものの保存というのも非常に難しいものがあるでしょうね。

今回初めて「貴布禰(きふね)神社」にお参りしました。知ってはいましたが、階段を見上げて…〝ああ、止めとこう〟と。数えたら139段あったんですって!でも紅葉がとってもキレイでした。特に〝散紅葉〟や〝銀杏落葉〟が…。ちなみに、どちらも冬の季語ですが、〝銀杏散る〟は秋、でも〝紅葉散る〟は冬ですので気を付けましょう。要するに散る状態か散ってしまった状態かの違いです。余りの美しさにSさんなどは銀杏の絨毯に寝転がって句を考えていましたよ。

神社を下りるとき棚田の景色が…

最後は、もちろん〝ささなみ豆腐〟。維新の志士たちも宿泊したという創業約260年の「はやし屋」さんの豆腐コース料理です。これにまだ熱々の豆腐ステーキが出ますよ。

ああ、美味しかった、もうお腹いっぱい!デザートのプリンは後のコーヒーと一緒に出して貰って、いよいよ句会です。5句投句のしめて60句。さあ、どんな句が出たでしょうか。それはまたのお楽しみ!

たかが豆腐で全部作っちゃうんだな

蒟蒻でも全部料理を、調理をする場合もあるが、豆腐は水だな

原料の大豆もそうだが、水が肝心である

料理屋そのものが、酒もそうだが、水は重要な要素だな

>かつて伊藤博文がここの豆腐を気に入って東京へ出て来るように再三誘ったが、

俊輔よりも一介の商人が上だな

豆腐屋は水が変われば、味も変わることが分かっているな

まあ、婉曲に断ったんだろうな

長州には白石正一郎がいたな

まあ長州も武士だけでなく、藩の意向が雰囲気が明治維新を推進したのであろうな

伊藤俊輔も良く生き延びた

奇跡に近いな

洋行して、長州が危ないと情報が入ると、モンタ同様、すご行動に移す、高杉晋作も、東行もそうだったな

まあテロにやられたが、長く生きた

昔のテロリストは、狙った一人をやったな

今じゃ警護の問題もあろうが、一人に狙って殺すのは難しくなった

>銀杏散る〟は秋、でも〝紅葉散る〟は冬ですので気を付けましょう。要するに散る状態か散ってしまった状態かの違いです。

なるほど、論理だな

情景を詠うが、論理は一貫しているな

>ただそれが詠める人は終戦を経験していないと、もし若い人が詠んだとすれば感動がどこにあるのかということになります。6628私は話を聞いたりドラマで見たりでしか分かりませんので、実感は詠めませんね。

実感がなくても、人には想像力があるな

まあ、俳句論ではなくなるが、実際に見ていなくてもまた眼に見ないからこそ分かる、想像力が発展することもあるな

俳句とは異なるがの

俳句をやり始めて、よく見るようになった人もいる

眼力という言葉もある

まあ、眼で見ることが肝心だろうな

高橋治がいた

蕪村春秋を描いたが、子規が江戸以降の俳句を選んだら圧倒的に蕪村が多かったと

高橋治も俳句はやるんだな、俳号は台水

坂本竜馬が大洲に抜けたと

大洲は「おはなさん」の舞台にもなったと

隣町が内子町

大洲は内子に比べて宣伝してないと

観光客が少ないと、店主が嘆いていたが、静穏もまた良し

美味しい豆腐を食べたいといろいろ買って食べます。また出かけても美味しいと言われれば食べるし、持って帰られるものなら…

あの京都の南禅寺の湯豆腐は有名ですが…高いだけで余り美味しいとは思いませんでした。高野山ではごま豆腐…これは宿坊の作りたてというのを食べて美味しかったので、お土産用というのを買って帰ったらもう普通の売っているのと変らず大したことはありませんでした。

今のところまた食べたいと思うのは、佐賀に行ったときの作りたての〝おぼろ豆腐〟かしら…他にもあったような…

今宇部の霜降山の湧水を生かして、豆腐工房が出来ています。美味しい豆腐が食べたくなるとそこに行って買いますが、ちょっと高い!といってもたかが豆腐、しれていますけれど…

ささなみ豆腐は、昔ながらの木綿豆腐で固いし、目が粗いですよ。でも、しっかり豆の味と香りが残っていていいんです。

これは、父が豆腐好きで、昔作りたての豆腐を…あれはブリキの缶ですかね?それに入れて自転車で毎朝売りに来る…それを買って、お昼に生醤油だけで食べる…その記憶が残っています。それがおいしかった!まだ冷蔵庫が普及していないときですから、井戸水に浸けておいたような気がします。豆腐は傷みやすいものですから、毎日売りに来て毎日買っていましたね。また、今のようにあれこれ薬味を付けて食べたりするのは、豆腐本来の味を隠してしまいますものね。

本当に美味しい豆腐に出会ったときは私も醤油だけで味わいます。

先日行った東北のずんだ餅も〝ずんだ〟に大豆の香りがしないのはダメ…本物はあの枝豆をすりつぶした感じと香りですからね。

朝からとんだ豆腐談義でした。スミマセン!

内子は行きましたが、大洲には行ったことありません。わあ、〝おはなはん〟懐かしい!大洲が舞台だったとは…昔の記憶どんどん薄れていきます。つらいわ~。でも誰かが言っていました。人は忘れることによって苦しみから解放され、それが即ち死への準備なんだと…ヘエッ、でもそうかもと思ったことがありました。