☆約半年ぶりの更新。PCも新しくしたので勝手がわからず久しぶりのブログ作成にあたふたしています☆

4月28日(日)晴れ

もうすぐ平成も終わろうとするGWを利用して昨年秋以来の街道歩き。

大月駅は殆ど山行きの人々で賑わっていました。

八王子からの中央線は休日は申し合わせたようにリュック姿のハイカーたちの電車になるのが面白い。

来るたびに山に沿う鉄道なのだと実感。

桂川を渡り下花崎の一里塚。

芭蕉の句碑には

「しばらくは 花の上なる 月夜かな」

青空が素晴らしい。星野家の本陣跡を過ぎて神花崎の石仏群。のどか~。

中央道をの高架をくぐって尾曽後峠標識。鎌倉街道の入り口でもあるらしい。

真木橋のあたりはふわっと桃源郷に入り込めるような細道が空の向こうに続いていたり・・。

常に笹子川に寄り添う感じで道は続く。

大きな源氏橋を渡って中央線の左側にでると広大な石切場(採石場)に出くわす。

その前の道を右に折れて線路沿いに進む。

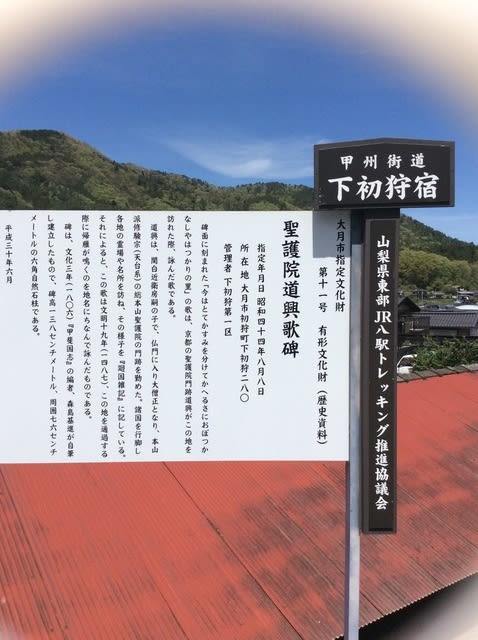

しばらく歩くと人家が多くなり踏切を渡ると下初狩の宿。

初狩は山本周五郎の生誕地。 脇本陣跡には石碑が建っている

お昼に近くなったので初狩駅近くのコンビニでパンを買い、食べながら歩く。 次に右側に国道からすっと時代をさかのぼる道があり、入ると白野の宿。

昔ながらの静かな静かなたたずまい。 宿場の端に子(ね)神社。 参道脇のハナズオウが美しい。

白野宿を抜け、ガードをくぐってしばらく行くと稲村神社。 ご神体の杉の木のせいか、境内に深閑とした、しかもすがすがしい気がみなぎる。 男女合体道祖神の像が印象的。 道がかなり上がってきた。

笹子川橋を渡るとどーんと大きい笹一酒造の醸造所。

時刻は2時近く。お昼がコンビニパンだったので、ここの食堂で山菜そばを食べる。美味しかった!

もう阿弥陀海道の宿(笹子)まではすぐのところ。 駅の手前の「みどりや」さんで名物の笹子餅を買い求める。

この笹子餅、行く手に峠を控えて力をつけるために作られた。 お餅がしっかりしていて中の餡も甘過ぎず美味しかった。 名物にうまいものあり!

3時少し前。笹子駅到着。 1時間に一本に電車は行ってしまったばかりなので、ぶらぶらしながら次を待つ。

。

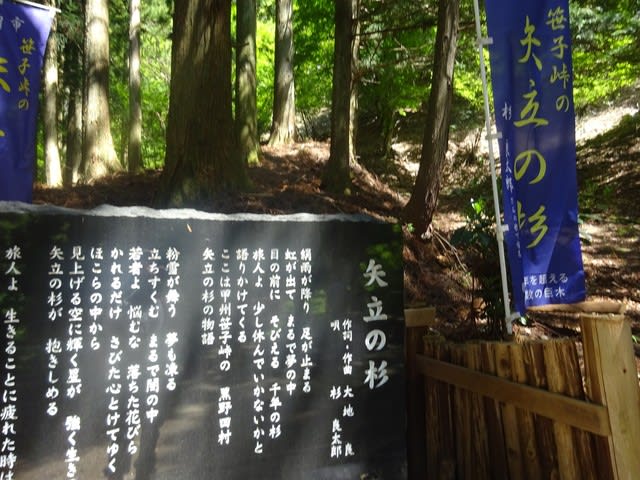

次回はいよいよ笹子峠越え。 今回の歩行距離、約15㎞。

、

、