文章を足したり減らしたりの推敲を重ねて、言の葉をつむぐ。

まずは、言いたいことをメモる。

「いきなりステーキが食べたくなって、いきなりステーキ店に来ました。

シニアですから🍺がサービスでつきます 」

次に、言い足りないことを補足する。

お昼は、焼き肉ステーキを食べたくなっていきなり「いきなりステーキ」店にしました。

登録したアプリに、利用してない者宛に500円割引ク . . . 本文を読む

大村 ちがうょ小村だょ とは アンジャッシュへのイジリをもじった大島 小嶋のお惚け遣り取り。

上は、タイトル絵「こむら返り」のマクラ。

どういうわけで 「こむら返り」なのかに興味をおぼえた。

「こぶら」が、むかし昔「ふくらはぎ」のことを表す言葉で、

大阪ではそのまゝ古い言い方が残り、いまでも「コブラ返り」と呼ぶ。

東京などでは古言の「こぶら」が「こむら」に変化し、「 . . . 本文を読む

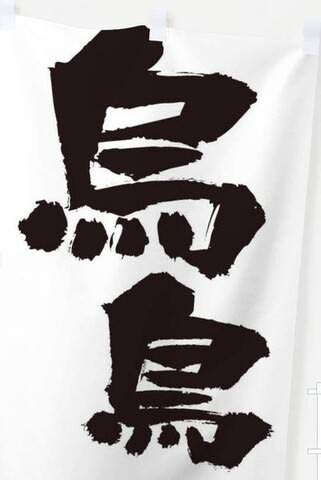

「鳥(とり)」と「烏(からす)」の漢字は、似ていてもビミョウに違っている。

漢字はもともと象形文字であり、「鳥」にあって「烏」にないこの上部の線は、もともと目を表す部分だったとか。

しかし、カラスの体は真っ黒なので、通常の鳥と比べると、目の位置が非常に分かりづらい。そのため、目の部分の横棒がなくなり、いまの「烏」表記になった。

ちなみに、

ハトが「鳥に九」の『鳩』なのは「クックック . . . 本文を読む

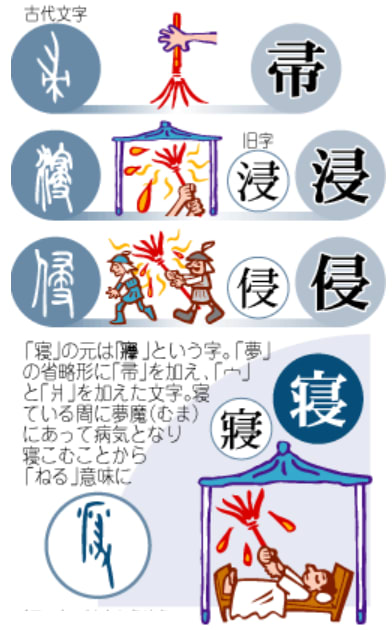

「帚(そう)」は、木の先を細かく裂いた帚(ほうき)の形をしたもので、香りをつけた酒を振りかけ、祖先の霊を祭る廟(みたまや)などを祓(はら)い清めることに使っていた。

この「帚」の字形を省略した漢字の一つに「浸(しん)」がある。

この字の旁(つくり)は「帚」の「巾(きん)」を省略して、代わりに「又(また)」(手)を加えた形。つまり旁は「帚」を手で持つ姿。

「浸」の図形の屋根は廟の建物のことで、 . . . 本文を読む

「テンパル」といっても、「天張る」ではない。

「テンパる」という言葉は「いっぱいいっぱいの状態」「パニック寸前の状態」といった意味で使われているが、本来は違う意味だった。

【二、三、五、六、八、九萬の六面待ちだょ】

元々は麻雀用語で、あと一つの牌で上がれるようになった状態を「聴牌(テンパイ)」といい、これが動詞となって「テンパる」になった。

このことから、「テンパる」とは「あと一歩の状態」 . . . 本文を読む

誤変換をはじめた初期(2014年9月20日以前)は、笑撃とは無縁に投稿していたことから、あらためて笑撃とコラボさせてまとめ直した。

そんな「誤変換一覧①」の見直しに1月から半年かかった40本の一覧。ナンセンスな誤変換が多々ありますが、笑って許して

(注)パソコン環境を75%表示にすると見やすいです。ただし💻パソコン事情は個々に異なります。

. . . 本文を読む

文字が読みもじ よ やすいよう漢字に振るかんじ ふ ふりがなのことを「ルビ」という。

活版印刷の世界では「ルビを組む」と表現した。一方、一般的にはふりがなを振るときは「ルビを振る」という。

通常の文字より一回り小さく書かれるのが特徴で、「ルビ」と呼ばれている由来は"宝石のルビー"から来たといわれている。

ルビは、日本では7号活字を使うことが多く、それが5.5ポイントに近い大きさだった。

ルビ . . . 本文を読む

歳を取ったら出しゃばらず

憎まれ口に 泣き言に

人のかげ口 愚痴いわず

他人のことは 褒めなはれ

聞かれりゃ教えてあげてでも

知ってることも 知らん振り

いつでもアホでいるこっちゃ

勝ったらあかん 負けなはれ

いずれお世話になる身なら

若いもんには 花持たせ

一歩さがって ゆずるのが

円満にいく コツですわ

いつも感謝を忘れずに

どんな時でも へえ おおきに

お金の欲を捨てなはれ

なんぼ . . . 本文を読む

「女」を含む字の後は、「帚(そう)」の字をご案内。はじめに「女」に「帚」を加えた「婦」について。

「帚」は、そう左様「ほうき」のこと。この「婦」には「帚を持つ女の人が家のゴミを掃除する」というイメージがつきまとう。

後漢の人・許慎(きょしん)が紀元百年ころに書いた「説文解字(せつもんかいじ)」という有名な字書にも「婦」は「服なり。女の帚を持つに從ふ。灑掃(さいそう)するなり」とある。「服なり」 . . . 本文を読む

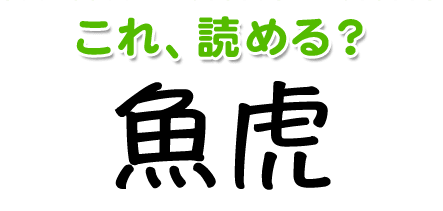

寅年にちなんだ話題を 「魚虎」を読めますか 四通りあるょ。

「ハリセンボン(針千本)」と読む。ちなみに、トラフグは「虎河豚」と綴る。

「カワセミ」とも読むょ。カワセミが「魚虎」だなんて、おもしろい。カワセミを「翡翠」とも書くょ。

「魚虎」が一字だと・・・❔

写真で分かる通りに「シャチ」。

一字で「シャチホコ」とも読ます。鯱鉾とも書く。天守閣の天辺てっぺんに乗ってる架空の魚。

. . . 本文を読む

正装した女性が、手で髪飾りを整えながら祭事につとめ励む姿が前回の「敏(びん)」だった。今回はその「敏」に「糸」を加えた「繁(はん)」の説明から始める。

この「繁」も やはり簪(かんざし)などの髪飾りをつけて正装した女性が、その上に糸飾りをつけている姿。

つまり飾りが多すぎる女性。そこから「おおい」「しげし」となった。「繁茂(はんも)」など「たくさんしげる」にも、「繁雑」など多すぎて「わずらわし . . . 本文を読む

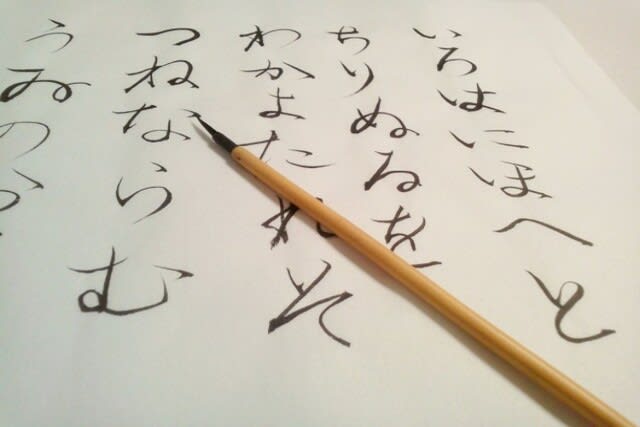

いろは歌は七五調を四回繰り返す今様という形式を守りながら、47音全て重複なしで作られている。

しかも、しっかりと意味のある歌として成立している 考えた人は天才

いろは歌の意味については諸説あり、仏教の経典「涅槃経」の一部を詠った歌だという説が広く信じられている。以下にその意味をご紹介。

「いろはにほへと ちりぬるを」→「色は匂へど 散りぬるを」

「香り豊かで色鮮やかに咲き誇る花も、いずれは散っ . . . 本文を読む

「妻」には、女性が男性と結婚すればなれるけど、きょうは 漢字「妻」の成り立ちのおハナシ

「女」は神前でひざまずく女性の姿。そして「安」は嫁入りした家の先祖の霊にお参りするために廟(みたまや)の中で座っている新妻の姿。

「妻」は「十」と、片仮名の「ヨ」の真ん中の横棒が右に突き出た字形(「彗(すい)」の下部と同形)と「女」を合わせた文字。

この「十」の部分は髪に飾る「簪(かんざし)」が三本 . . . 本文を読む