* 25日から今日まで出かけており予約投稿していました。明日からはコメントできます。失礼しました。

都夢 . . . 本文を読む

気分転換にどうぞ。これで妖精たちの春夏秋冬は、一巡しました。

つくし

ふきのとう→

菜の花

梅

梅

れんげ

藤→

たんぽぽ

すみれ

ポピー チューリップ

[ 秋の花 ]

[ 冬の花 ]

[ 梅雨の花 ]

[ 夏の花 ]

. . . 本文を読む

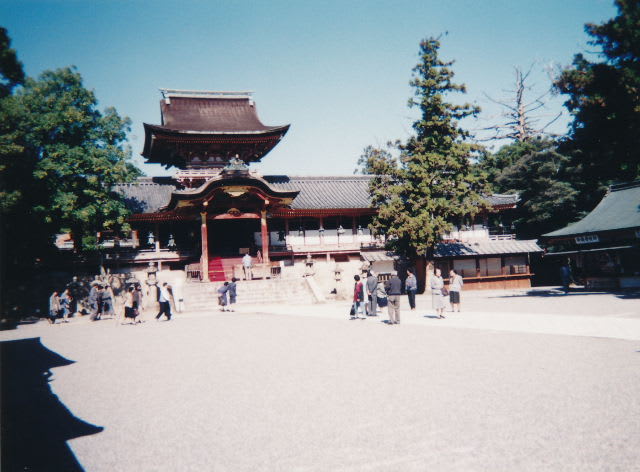

石清水八幡宮は、平安時代の清和天皇のころに行教律師が豊前国大分県の宇佐宮にこもり熱祷を捧げると、八幡大神が「吾れ都近き男山の峯に移座して国家を鎮護せん」との託宣を得、男山の峯に神霊を奉安したのが起源。

清和天皇の嫡流である源氏一門は八幡大神を氏神として尊崇し、その信奉の念は格別で全国各地に八幡大神を勧請した。とくに源義家は本宮で元服し自らを「八幡太郎義家」と名乗り、武を張ったことで有名。

石清水 . . . 本文を読む

神幸列しんこうれつ

時代祭は、祇園祭、葵祭とともに京都三大祭の一つ。

明治28年(1895)、平安遷都1100年を記念して平安神宮が創建され、記念事業として時代祭が始まった。毎年、10月22日開催。

正午、京都御所建礼門前を山国勤王隊を先頭に出発、烏丸通、御池通、河原町通、三条通から平安神宮まで4.5キロ間に一大時代絵巻を展開する。

白川女献花列

延暦武官行進列

行列の距離が . . . 本文を読む

夏は暑くて遠ざかっていた県立麻溝公園を散歩した。

いちばん惹きつけられたのが芙蓉の花で、ご覧のように紅白がうまく混ざり合っていた。

あるいは、酔芙蓉かもしれないと、ホムペの友の晴れおとこさんにご指摘をいただいた。朝に咲き始めた花弁は白いが、午後になるとピンクに染まり、次の日には真っ赤になり花生を終える一日花という。とすると貴重な開花の瞬間だったか。

酔芙蓉といえば小説『風の盆恋歌』高橋治著を思う . . . 本文を読む

能は、薪能くらいしか観たことがない。

「シテ方」と呼ばれる主役と、「ワキ方」と呼ばれる役者に、音楽を担当する「囃子はやし方」、ナレーションを担当する「狂言方」によって展開される。舞台を見ながら寝てしまっても良く、眠っていても何かを感じるので、起きたときに何か気分が変わっていたらそれで良いのだという。眠くなるほど良い能ともいうそうだ。能は、リラクゼーションだとか。

立役(シテ方、ワキ方、狂言方)と囃 . . . 本文を読む

家族を録ったビデオのデジタル化をすすめている。

はじめは、家の中の沢山な両親等のアルバムをデジタル化して、室内をすっきり整理した。

次は、若いころに集めたレコードを聴きたくなってアンプを買い替え、古いプレーヤーを甦らせ音域幅の大きい高低音に満足している。

先日、朝のテレビ報道でカセットも直接セットするだけでパソコンに簡単に取り込めると案内した。そこで、電気屋に行くと音楽ばかりかビデオをアダプタ . . . 本文を読む

御堂筋パレードは、大阪のメインストリート御堂筋を舞台にしたダイナミックで華やかなパレード。

フロート、マーチングバンド、世界のおまつり・日本各地の郷土芸能、民謡や子どもみこしなど約1万人が大集合するパレードだったが、 2007年をもって終了したという。

2008年から代替イベントである御堂筋kappoが開催されているのだとか。

ことしは、明日10月14日(日曜日)12時~16時で、御堂筋の淀 . . . 本文を読む

ジェイソン・ボーンの「トレッド・ストーン計画」と同じ時系列に起こっていたCIAの特殊工作員のお話。今回の主人公は「ハートロッカー」「アベンジャーズ」のジェレミー・レナー。

ボーンシリーズ第2弾『ボーン・スプレマシー』をテレビ「日曜洋画劇場」で観て、おさらいした気分で乗り込んだが、別系統の物語なのでおさらいは不要。やはり本家の方が勝っている。

予告篇は、緊張感漂い観てみたくなる。

2012年 . . . 本文を読む

四天王寺してんのうじは、推古天皇元年(593)に建立された。

『日本書紀』では、物部守屋もののべの もりやと蘇我馬子そがのうまこの合戦の折り、崇仏派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢の不利を打開するために、自ら四天王像を彫り「この戦いに勝たせていただけるなら、四天王を安置する寺院を建立しましょう」と誓願し、勝利の後その誓いを果すために四天王寺を建立した。

四天王寺ワッソは古代アジアの国際交流を雅やか . . . 本文を読む

叡福寺えいふくじを上の太子と呼ぶのに対して、大聖勝軍寺を下の太子あるいは太子堂と呼ばれる。

587年、崇仏派の蘇我馬子そがのうまこ軍と廃仏派の物部守屋もののべの もりや軍が戦い、戦況が一時不利になったが、馬子軍に属した聖徳太子はこの地の椋ムクの木陰に隠れて難を逃れ、後に信貴山毘沙門天に祈願し四天王を祀り、戦勝祈念に難波の四天王寺とともに大聖勝軍寺だいせいしょうぐんじを創建した。国道25号線に面し . . . 本文を読む

聖徳太子廟

聖徳太子が自らの廟と決めていたこの地に、推古天皇が推古28年(620年)に墓所を造営。

太子が病死した翌年に、太子の母 の穴穂部間人あなほべのはしひと皇后が死去したのでこの墓に葬り、更に推古30年(622年)には太子の妃の膳部大郎女かしわべのおおいらつめとが同時期に亡くなり、この同じ墓に葬られ、三骨一廟とよばれている。

磯長山しながさん 叡福寺えいふくじは、推古天皇が建立、そ . . . 本文を読む

談山神社たんざんじんじゃは、多武峰とうのみねに建つ。

法興寺(今の飛鳥寺)で蹴鞠会けまりえがあったとき、中臣鎌子(後の藤原鎌足)は中大兄皇子(後の天智天皇)にまみえることができ、 大化元年(645)の5月、二人は多武峰とうのみねの山中に登って、 「大化改新」の談合を行ったとされる。そのことから、後にこの山を「談かたらい山」「談所ヶ森だんじょがもり」と呼び、談山神社たんざんじんじゃの社号の起こ . . . 本文を読む

はあとふるサロンのミニコンサートをたのしんできた。

宮川彬良氏の講演では、童謡の「赤とんぼ」、「海」、「ふるさと」の考察と、氏のピアノ伴奏に我々を巻き込んでの合唱。「海」では、隣の人と手をつないで歌おうと、氏の提案のままに気恥ずかしく思うこともなく合唱。ひさしぶりに歌った。

「海」

海は広いな 大きいな

月がのぼるし 日が沈む

海は大波 青い波

ゆれてどこまで続くやら

海にお舟を浮か . . . 本文を読む