紫花菜

別名をショカツサイ(諸葛菜)というのは、諸葛孔明が広めた伝説から。

都夢 . . . 本文を読む

三門(国宝)は、木造では日本最大級。屋根が二重で、二層に釈迦如来像と十六羅漢像を安置する。

三門とは「三門脱門」の意味で、「物事に執着しない、見かけで差別しない、欲望のままに求めない」という三つを表し、門をくぐることで一歩づつ仏の国へ行けると教える。元和7年(1621)に、徳川二代将軍秀忠が建立した。

この三門に登った記憶がある。いつもは非公開なので、運がよかったことになる。なにしろiinaは、法 . . . 本文を読む

ムチャクチャでござりますがな

花菱アチャコでなくても、この「ダイ・ハード / ラスト・デイ」はそんな感想を抱かせる映画どした。

ブルース・ウィリスの当たり役の刑事ジョン・マクレーンが、ついにアメリカを離れてモスクワで無茶苦茶に大暴れする。

どうやってハチャメチャな映像を撮ったのだろうと思うほどに、街中を滅茶苦茶こわしまくる。

やはり、傍から敵を翻弄するスタイルの1作目の出 . . . 本文を読む

明石城は1619年、徳川家康の曾孫の小笠原忠真により築城され、その後は主として松平氏が城主をつとめた。JR明石駅ホームから、北に本丸の2櫓、「坤櫓」(ひつじさるやぐら:左)と「巽櫓」(たつみやぐら:右)が見える。

天守閣を造らなかった明石城では最大の規模をもつ櫓やぐらである。天守台のすぐ南にあり、天守閣に代わる役割を果たしたとみられる。

いずれも昔のままで重要文化財。坤櫓ひつじさるやぐらは伏見城 . . . 本文を読む

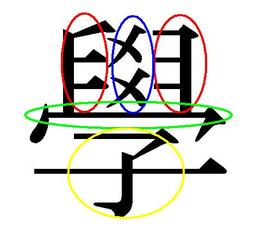

「 學 」は、次のような意味に構成される。

上部の真ん中、青の○で示した メ の字は交流を表している。二つあるので複数回、複数人を表わす。

赤○で示した部分は、手を表し、

青の部分と併せて先生の教えを生徒が受取る樣子を表している。

緑色の○の部分は、屋根を表す。

黄色の○の 子 は、子供の子でもあり、

孔子や老子など學問を修めた優れた人の名につける敬称でもある。

以上のように、「學」 . . . 本文を読む

此処の直ぐ北手の屋町通御池上がるの高瀬川越しには、これより立派な大村益次郎と佐久間象山災難の碑がある。

大村 益次郎(1824~1869) 之 遭難碑

幕末・明治維新後の政治家・洋学者・兵学者

長州(周防)人、村田家の養子となり医者になる

初名は村田蔵六。 緒方洪庵に蘭学を学び

宇和島藩に出仕、その後長州藩士として桂小

五郎(木戸孝允)の推薦・高杉晋作に乞われて

奇兵隊の指揮を執るなど、 . . . 本文を読む

きのうの丹頂鶴の舞いの次は、麻呂が27年前に夜の京都観光コースで巡ったときの舞いをご披露。

はじめの2枚は、下賀茂神社境内での優雅な王朝舞。

下賀茂神社

祇園歌舞練場

祇園の花魁の所作

[ 舞妓はんは此方 ]

. . . 本文を読む

上徳寺・世継地蔵じょうとくじ・よつぎじぞうは、子供のない人に世継ぎを授けられる霊験あらたかな地蔵菩薩として古くから信仰され、塩竈山えんそうざんと号し浄土宗に属する。

塩竈とは平安時代に源融の別荘であった河原の院に由来し、毎月30石の海水を難波から運んでは、奥州塩竈の塩焼きの風情を楽しんだという故事にちなむ。この寺の墓地は周囲から一段低くなっており、池の跡ともいわれている。ちなみに、ここの住職さん . . . 本文を読む

映画『ライフ・オブ・パイ / トラと漂流した227日』3Dの吹替版を、映画の日に観てきた。

デジタル効果のせいか、トラが現れたときあまりな臨場感に鳥肌が立った。相手が虎なので虎肌か。

トラが現れる度つづき、トラと少年の関係が落ち着くまで止まらなかった。両腕の体毛が逆立つような怖気。その意味からもこの映画は素晴らしい。

幻想的なシーンが美しかった。

一緒に観たかみさんは、ラストに涙していた。

. . . 本文を読む

茅ヶ崎沖にある烏帽子岩えぼしいわが見える。昔は、この岩をゴジラの背ビレのようなのでゴジラ岩といった気がする・・・。

遠くに大島

飛び散る波は、今回も不発。快晴のときに出かけるので富士山を撮り逃すことはないが、1/11が干潮だったので半月後の29日なら満潮であろうと考えたが、午後になると富士がかすんでしまうため意外に難しい。こんどは、満潮時間を調べてから出かけるとしよう。

. . . 本文を読む

中央の山中に、仏舎利塔と五重塔が見えるのが龍口寺。

鎌倉時代、龍ノ口は罪人を斬首する刑場だった。日蓮聖人が『立正安国論』を鎌倉幕府に奏上したことが、貞永式目の「悪口の咎とが」にあたるとして、この地で斬首と決まった。

日蓮上人が、あわや斬首になるとき、

「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」斬首の刑は中止となった。(龍ノ口法難)

その刑場跡に立て . . . 本文を読む

奥の瑞心門は竜宮城の門を思わせる。

青銅の鳥居は、吉原のお茶屋と落語家が奉納したもの。

[ 弁天橋の歴史 ]

干潮時に歩いて渡ったものが、木製の桟橋が架けられて何度も建て替えられた。

江島神社奥津宮の鳥居は、源頼朝が寄進したと伝える。

奥津宮「八方睨みの亀」江戸時代の画家、酒井抱一の作。現在のものは片岡華陽が描いた復元画。→

←龍宮大 . . . 本文を読む

江の島展望灯台(江の島シーキャンドル)

江ノ島では、いつも飛行機雲を幾度も見る。富士山と江ノ島を見るこのコースを飛ばすようだ。

展望台の敷地に、明治時代の英国人貿易商「サムエル・コッキング」の植物園があったらしくその名残りを留める。-道祖神-

四阿(あずまや)騁碧亭(ていへきてい)は、中国伝統建築様式。藤沢市の姉妹・友好都市の中国・昆明市のコーナー。

土産店

群猿 . . . 本文を読む