明治通りの南千住辺り白髭橋の少し手前に墓がある。通りの道標から少し入った場所にひっそりとたたずむ。

平賀源内は、エレキテルで有名である。その他に石綿や万歩計などを作った奇人の発明家として一般に知られている。また、土用の日にウナギを食べるようになったのは、平賀源内がウナギ屋の店先に「本日土用丑の日」とコピーライターしたからということでも有名だ。確かに多才な人で、レオナルド・ダ・ヴィンチも真っ青という . . . 本文を読む

まったくおバカなミュージカル映画だった。トニー賞12部門を受賞した舞台ミュージカルの映画化といい、こんな徹底したおバカぶりなので絶対に・・・観ないなんていうおバカにならずに・・・大笑いをおすすめ。

予備知識を要れずに観たので展開が読めず、ハチャメチャつづきでおかしい おかしい。

こんなおバカな映画を観ていれば、世の中平和だし、死のうなんて思わずに済むゾ。こんな映画の創れる国側の一員でよかった・・・ . . . 本文を読む

きのう、隅田公園で流鏑馬が披露された。鎌倉幕府創設の時代から八百年以上連綿として継承されてきた小笠原流の継承者たち21名が参加。

約250メートルの馬場に馬を疾走させながら、3つの的を次々に射って的中すると中に仕込まれた紙吹雪が舞い散り、歓声と拍手が起こる。ことしは3的すべてを当てた騎手がよく出た。

その前座をつとめる「草鹿」をはじめてみた。

現在小笠原流歩射の式として残っており、その起源は、建 . . . 本文を読む

甘樫丘の蘇我邸宅跡は、飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)のある東を向き、邸宅を要塞化して天皇家へ圧力をかけたと伝える。しかし、邸宅が岡の西側にも広がっていたら、むしろ飛鳥宮を外敵から守るための砦とみることができる。

飛鳥は蘇我氏が開拓して整備し、そこに天皇家を迎えた。天皇を抱え込むことによって百年の京を築こうとした。

『日本書紀』には、蘇我蝦夷えみしと入鹿いるかは「上の宮門みかど」「谷はざまの宮門」 . . . 本文を読む

あまかしの丘とは、なんと甜やかな名だろうか。丘陵のいたる所に平地を造った痕跡がある。東麓の谷間から七世紀の建物5棟と塀の跡と焼けた土が現われた。

645年大化改新で中大兄皇子や中臣鎌足が蘇我入鹿を殺害し、父の蝦夷も甘樫丘の邸宅で自害した。そのとき、聖徳太子と蘇我馬子が編纂したとされる歴史書「天皇記」、「国記」、珍宝をことごとく焼いた。

天皇家に対する逆賊とみなされてきた蘇我氏をめぐる評価が、近 . . . 本文を読む

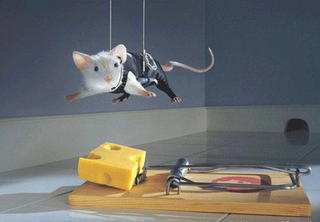

(しっぱいだいさくせん)、【スパイ大作戦】を誤変換。

体力を作ってチーズ強奪作戦に挑戦するも・・・失敗した ネズミ 。

果たして、新作『m:i:Ⅲ』はどうか ? 7/8の公開を期待 !

. . . 本文を読む

花見が成立したのは、17世紀末の元禄のころといわれる。桜を愛でながら和歌を詠む「桜狩り」や「花宴」といった王朝文化と、花の咲くころに近在の小高い山などに登って飲食し、山の神を田に迎える「春山入り」または「山遊び」などとよばれる農村の行事が融合したものと、一般には考えられている。

その大衆化を促進したのが江戸文化だが、中でも大きな役割を果たしたのが八代将軍・徳川吉宗だった。当時、上野の山はすでに有 . . . 本文を読む

上野公園では場所取りして宴会の準備をしていたのを見て感心したことがある。

段ボールをテーブルの代わりにズラリと並べたところまでは、アイデア。

その段ホールに缶が納まる穴を空けてる若者たちがいて、感心してながめてしまった。缶ビールの底を鉛筆で描き切り抜きます。その穴に缶ビールを納めれば、固定するという寸法。

さすが天下の花見のメッカ上野公園での、場慣れした光景でした。ココは大所帯なので毎年騒いでいそ . . . 本文を読む

歩道専用の桜橋は、隅田川の両岸を二股に分かれⅩ字に架かっている。こちら側が墨堤ですよ。隅田川には屋形船がたくさん出てます。

おやっ 釣り船も桜に浮かれたかにわか屋形船になっているようですねぇ~。

. . . 本文を読む

浅草から向こう側、つまり隅田川を渡った先は向島といわれる。この川べりを墨堤といい古くから桜の名所になっている。

墨堤の桜は、江戸時代に8代将軍・徳川吉宗によって植えられたもの。年とともに次第に本数が増えていき、春には見物客が列をなして押しかけるようになった。浮世絵に描かれたり、川柳に詠まれたり、落語の題材にされたりといった例は数知れず。いかに江戸の庶民に親しまれていたかがうかがい知れる。

きの . . . 本文を読む