あのー 渋谷のあのセンター街の真下の地下を、川が流れてるって、あなた、知ってましたか?

僕あ、ぜんぜん知らんかった。

今月、朝日新聞出版の「HONKOWA」という怪奇漫画雑誌ではじめてその事実を知って、正直仰天しました。

うん、2012年の5月号、小林薫さんの「影御前-失われた川-」という漫画です。

人工的な工事で地下に埋めたてられた川のことを、専門的に「暗渠-あんきょ-」と呼ぶそうです。

暗渠になった契機は、1964年に開催された「東京オリンピック」にあるようです。

当時、水量の減っていた渋谷川、宇田川、河骨川(こうほねがわ)は、高度経済成長時代の煽りをうけて、ときどき汚水臭を放つようになっておりまして、たまたまオリンピック選手の集まる選手村がその近くに開設されることになったとき、国の威信と面子を考えた東京都が慌てること慌てまいこと---この川の匂いの対処にアタマを抱え、まっ青になって、もっとも短期間に「臭いモノに蓋」ができる手段としての埋めたて工事でもって、生きた川を生活用水の下水とともに、あっというまに地面の底に封印してしまった、というのがどうやらコトの真相のようです。

恥ずかしながら、僕はこの事実を微塵も知らんかった。

だけど、知ってしまうと、もう震えましたねえ…。

だって、あの若者の街、都内のドまんなかの渋谷の地に、何本もの川が埋めたてられている、そして、彼等は、誰にも見られない暗いコンクリートの底で、いまもひっそりとか細い流れを紡ぎつづけている---なんて、なんだかロマンチックじゃないですか。

ニンゲン、あいかわらず思いあがった困ったちゃんですねえ。オリンピック当時もいまも変わらず、油ギッシュに傲慢で。

そして、渋谷川、なんの咎もないのに人間側の勝手な都合で、大事な光と風と自由とを奪われて、暗闇のなかになかば暴力的に封印されちゃって、なんだか哀れで気の毒です…。

そう思うと、なんか、いても立ってもいられなくなってきて---いま、生活的にはちょっと忙しいんですが、なんとか半日あまり時間をやりくりして、渋谷の街までちょっちスピード調査にいってきました。

以下はそのレポートであります---いざ!

* *

んじゃあ、まずは渋谷暗渠の地図提示といきますか。

これが、東京オリンピック開催のために埋めたてられた、渋谷の三本の河川です。

ちなみに渋谷より原宿にむかって、東北にのびている紫の長いくさびが「渋谷川」、西北にのびている赤いくさびは「宇田川」---宇田川町の語源にもなっている川ですね、センター街の地下を流れているのは、こいつです---さらに、神宮あたりから千駄ヶ谷方面へ、やはり北西に枝葉をのばしている支流が「河骨川(こうほねがわ)」です。

もっとも、現在はみんな「暗渠」になっちゃってるんですけど…。

僕が今回のスタート地点に定めたのは、渋谷駅の「暗渠」入口からになります。

この記事冒頭にUPした写真がそれですね。

ちょっと御覧になってみてください---これ、渋谷駅南側の「稲荷橋」から恵比寿方面、すなわち川の下流のほうにむけて「渋谷川」を捕えた写真なんですけど、ねえ、なんかすっかり下水化しちゃって、か細い流れで---なんとなくドブ川みたいでせう?

川に誇りがないでせう? 生き生きしてない。すっかりみじめにショボくれちゃってる。

これが都市化の功罪なんですね、本来の「渋谷川」はそんな姿じゃなかった。

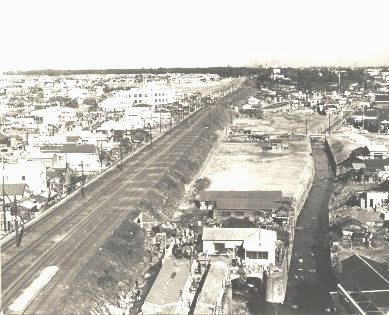

それの誰の目にも見える証拠案件として、昭和26年の、まだまだ元気だったころのピチピチな「渋谷川」の写真をここにUPしておきませう。

これ、東急の百貨店の屋上から、東北側、原宿方面にむけて撮られた写真です。

右手に見えるのが、オーラ凛凛の「渋谷川」---まんなかの土手は、なんとあの「宮下公園」なんですって。

そう、暗渠にされた地下の「渋谷川」は、渋谷駅、渋谷駅前東急の地下を経由して、宮下公園の下を脈々と流れていたのです。

それの証拠がこのフォト2枚、雑な写真ですが、まあ御覧になってください。

左写真の左手に見えている、やや高の柵に囲まれた場所が、現在の「宮下公園」---そして、右手駐輪所の細長いラインの下を、暗渠としての「渋谷川」がいまも流れてるってわけ。

右の写真が、それの証明の立札ね。

ちなみに、この立札の提示位置は、赤ジャケのお兄ちゃんの歩いてる、むかって右隣りの植木のなかでした。

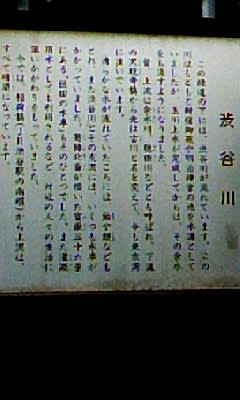

この看板、けっこう重要度高いかと思うんで、面倒ですが文字起こししときませうか。

渋谷川 渋谷一丁目25号

この緑道の下には、渋谷川が流れています。この川はもともと新宿御苑や明治神宮の池を水源としていましたが、玉川上水が完成してからはその余水をも流すようになりました。

昔、上流は余水川、穏田川などとも呼ばれ、下流の天現寺橋からは古川と名を変えて、今も東京湾に注いでいます。

清らかな水が流れていたころには、鮎や鰻がなどもとれ、また渋谷川とその支流には、いくつも水車がかかっていました。葛飾北斎の富嶽36景にある「穏田の水車」もそのひとつでした。あと灌漑用水としても利用されるなど、付近の人々の生活に深いかかわりをもっていました。

今では、稲荷橋(JR渋谷駅の南橋)から上流は、すべて暗渠になっています。

渋谷区教育委員会

うーむ、如何です?

なんともやりきれない、都市の発展の裏側の歴史サイドを覗き見ているような、いささか怨念チックでどこか後ろめたいような、一種複雑な読後感が胸底から湧いてきやしませんか。

足下の川の「生」の鼓動をなるたけ感じようとゆっくりと深呼吸しつつ、この東急前から宮下公園脇の駐輪所の小路をぬけると、わりとすぐ、そのさきにある明治通りにつきあたります。

ここはちょいにぎやかな交通の要所、新宿につながっている太い通りです。

この明治通りを斜めに横切っていくと、やはり東北の、原宿方面にむかっていく通称「キャットストリート」という有名なオシャレ小路があるんですけど、暗渠の「渋谷川」は、その真下をずーっと通っているの。

ではまあ、そっちのほうへしずしずといってみませうか。

上図:CS入口からまもない所にある公園のJJ。舗装がいかにも埋めたてっぽい感じ。 上図:有名なCS。右手の小路が渋谷川経路。

平日のお昼前、人気のあまりない原宿のキャットストリートを、失われた渋谷川の面影を追いながら、ぶらぶらと遡って歩いていくのは、なんともいえないふしぎな充実感がありました。

----ほんの50年前には、このあたりは川だったんだよーッ。ねえ、君、知ってる?

行き交う見知らぬ若者やゴスロリ少女に、闇雲に語りかけたくなる衝動に、ときおり駆られます。

川の岸辺に優雅に佇むラルフローレン原宿店やクロックス青山店に対しても、

----ねえねえ、君等はいまそうしてずいぶんお洒落に着飾ってるけど、もとはといえばそこは河原であったわけで、してみると君等のやってる商売っていうのは、むかしながらの「」の親類筋ってことになりはしないかい? いや、もともと若者っていうのは、貧乏役者のパワフルな芝居が根っから好きな連中だから、そういう同類の匂いを本能部分で嗅ぎつけて、あえてこの街に集まってきてるのかもしれないねえ。

なんて勝手なことを思ってもみたり…。

そぞろ歩きそぞろ歩き---歩きながら、心をもっと過去に飛ばしてみます。

時間遡行の川下り(正確には川上りです)、暖かな春の陽射しを浴びながら。

すると、幻想の渋谷川のヴィジョンと現実のキャットストリートとの風景が実に妙なぐあいにブレンドされて、ちょーっとふらふら気分になってきました。

クスリ、なんてまったく使ってないんですけど、うん、これはいい気持ちです…。

そんな感じでしばらく道沿いにぽーっと歩いていたら、キャットストリートの中間部あたりで、あんま目立たない碑にふと巡りあいました。

道の中途に小規模なお花畑といっしょにぽつんとあるその碑、それには「穏田橋」と書かれてあり。

見まわしてみるけど、あたりにそれっぽい橋はありませぬ。

してみると、これは、過去にはあったけどいまはない、名前だけ残った地名としての橋でせうか。

この碑のまえに佇み、過去から聴こえてくるものにしばし耳をすましてみました。

上図:CS中途にある「穏田橋」の碑。 上図:CS入口のもうモロ川の形と分かる、中州みたいな公園地形。

このキャットストリート散策、渋谷側の入口は案外人気も少なかったのですが、表参道が近づくにつれ、さすがに人がふえてまきました。

穏田橋の碑から2分ほどいくと、その表参道にいよいよご到着。

左手にいけばJR原宿駅と明治神宮、右にいけば青山方面へとむかうこの道は、人通りもクルマ通りもさすがにハンパない---いままでのほんわか散歩とは別世界のようなにぎやかさが急にわっとひらけます。

じゃっかんのめまいを感じつつ、参道橋の陸橋をわたると、そのまんまえが神宮前交番です。

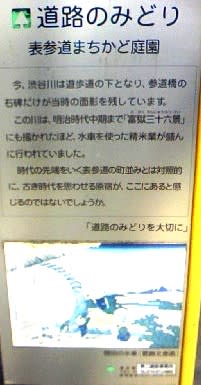

その横っちょのはしのところに、あんま目立たないかたちでやっぱり看板が立っています。むかしのむかし、ちょうどこのあたりに川が流れていた歴史を現代に伝えるべく看板。お。今度のは凄いや、これ、葛飾北斎の版画入りなんです。

上図:表参道の神宮前交番。左手に看板あり。グラサン男性、渋い! 上図:その北斎入りの看板アップなり。

葛飾北斎のあまりにも有名なあの富嶽36景の1枚、その「穏田の水車」を、ここでちょいご紹介しておきませうね。

もっとも、これ、携帯写真があまりに映りわるいんで、別口のサイトから引っぱってきたやつですが。

いまじゃ世界的に有名なこの北斎は、1760年生まれの18世紀人---うーむ、驚いた。彼は、あのモーツァルトなんかといっしょの同時代人だったんですね。

その彼が壮年期に描いたこの風景画が、なんと、当時の江戸・原宿村近郊の風景だったのです。

さきほど僕がフォトをUPした穏田橋の碑、ちょうどあのあたりにはこの北斎画にあるような水車がいっぱいあって、日夜、精米の仕事のためにくるくると忙しく回転していたにちがいありません。

むろん、水車をまわすための川も健在でした。

渋谷川も、宇田川も、河骨川も、その清らかな流れに住んでいる鮎も鰻も、虫も鳥も、みんなみんな健在でした。

ですが、いま、彼等の姿は、どこにもありません…。

水車も、河川も、その住人たる鮎も鰻も、彼等を住まわせていた田園の風景も、ここにはなにひとつ残っていません。

250年後の現在、彼等のいた地を乾いたコンクリートで覆いつくしたのは、「東京」という名の、彼等のまったく預かり知らぬ、新しい形態の大都市でした。

ここの住人は大変エネルギッシュで、よく働き、この「東京」という都市を、世界的な経済的繁栄へと導いてくれました。

この繁栄のおこぼれをもらって、僕等、一般の庶民もまあまあ豊かになった。

少なくとも、喰えなくて、自分らの娘を娼家に売りにだす、なんてことはやらずに済むようになった。

3度のメシにしても、まあそれなりに喰ってはゆける。

しかし、北斎の描いたあの版画のなかの住人たちは?

彼等は、何処にいったのでせうか---?

* *

そんなことを考えていたら、春の陽射しのうららかな神宮交番前で、イーダちゃんは「無常」の念のあまり、しばし愕然となっちゃいました。

なんたる膨大な喪失でせうか…。

歴史っていうのはそもそもそうしたものなのかもしれませんが、失われたモノたちの「生」について思いを寄せるたび、胸底に兆してくるこの望郷と悔恨の調べを取りのけることがどうにもできません。

生きのびたものが歴史を作り、過去はすべて忘れ去られていく、All Thigs must Pass、ジョージ・ハリソンもそういってたろ? それが、歴史というもの本質なのだから---という意見には僕も同調しますし、解答がそれしかないことも理屈では分かっているつもりなんだけど。

でも、しかし---そのときの僕は、胸底からこみあげてくるきりきりした「痛み」を、どうしても制御できなかったのです。

よろめくように歩いたキャットストリートの帰り道、渋谷側から次々と新たに流れこんでくる若者たちの群れが、僕にはいつもよりずいぶんとゆらめいた、ふしぎな光景のように見えました…。

* *

最後にひとつ、このページは僕の独創ではありません。

暗渠研究にはたくさんの先駆者がおり、興味深い優れた発表がさまざまなメディアでなされています。

参考までに、僕が閲覧したいくつかの優れたHPやブログをここに書き抜いておきませう。

第四章・第一節/渋谷川の源流を訪ねる - 加瀬竜哉.com : no river, no life www.kasetatsuya.com/.../noriver_nolife_04_01.html

東京暗渠 - 廃墟徒然草 -Sweet Melancholly-blog.goo.ne.jp/.../b99a6938b674031bd8dd38b3ca39da60

<「春の小川」はなぜ消えたか 渋谷川にみる都市河川の歴史(田原光秦、之湖(コレジオ)>

<「春の小川」の消えた街・渋谷--川が映し出す地域史-->(白根記念渋谷区郷戸博物館・文学館)明治神宮ウェブサイド

いまになって考えてみると、僕がこんなページを編んだりしたいちばん大きな要因というのは、結局のところ「鎮魂」のためだったんだなあ、と思いあたります。

そう、僕は、僕なりの「渋谷川へのレクイエム」というものを、このページで歌ってみたかったのです。

「鎮魂」っていうのは、僕にとって、いつのまにかそれだけ大きなテーマとなっていたのですねえ。

暗渠化された「渋谷川」に捧げるために、このページは編まれました。

いってみれば「流し雛」のブログ版といったところでせうか。

「鎮魂、そして、レクイエム」、このテーマは自分的にもとても気に入っているものなので、時間ができたら失われた「宇田川」や「河骨川」についても、いずれまた特集を組んでみたいなあ、と思っています---。(^.^;>

さっそくぱぴこさんのブログ探したのですが、見つかりません。それに、おなじ文面で多数の方のブログにカキコしているのも見つけられました。

僕のブログのどこに共鳴してくれたのかも分かりません。

よって、相互リンクの提案は、お断りさせていただきます。かしこ。

あなたの記事とても面白かったですぅ~

自分も渋谷川や、渋谷の宇田川町あたりを散策してみたくなりましたぁ~

でゎ行ってきますね~ε=ε=┏( ・_・)┛

ねえ、渋谷のあのセンター街下が川だなんて、やっぱりなんちゅーかロマンですよねえ。

やさおさん、ぜひ、散策の旅に出られてください。なんらかの発見は絶対あると思う。

では、いってらっしゃい、です(^・^)y

オリンピック(前回)の時下水道が完備されていない国立競技場の為に渋谷川が暗渠兼下水道になりました。今もですよ。橋の跡を探すのも面白いです。