----おめえ、そんなこと考えることないよ。やっちゃったんだろ? やっちゃったら、お終えだよ。おめえ、引くのか、引かねえのか、どっちだ?

----おめえ、そんなこと考えることないよ。やっちゃったんだろ? やっちゃったら、お終えだよ。おめえ、引くのか、引かねえのか、どっちだ?

----…引きません…。

----なら、相手の男が出てきたら、ひっぱたけ。そこで想いが強いほうが勝つんだよ。たかが女に、どっちが命がけで賭けられるか、そこで決まるんだよ…。 (万年東一の言葉「不逞者--幻冬社アウトロー文庫--」宮崎学より)

Hello、向こうっ気が強くて、能天気で、一本気で、頑固で、スコーンとどっかが一本抜けた、けれど、毎日の鍛錬にはなぜかとっても真面目でストイックな、愛すべき底抜けおバカの格闘好きの皆さーん、お元気ィー?

(ドン、身体の具合どうだあ? Mr.サトー、精進してるかあ?)

僕は、元気です---。

ただ、最近ちょっと多忙のピークであり、資格の講習とかも受けたりしはじめているので、もちまえの多忙さにさらに拍車がかかり、ブログの更新が遅れがちになっているのが、やや遺憾です。

でもまあ、いまのところ命にも健康にも差し障りなくやっていけてるんだから、たぶん、現況はグー! ということになるんでせうねえ。

というわけで、今回は、ひさびさ☆格闘家カフェテラス☆のページです---。

うん、まえにもなんかでいったと思うんだけど、このページを綴るには、僕的には、すっごくポジティヴ・パワーが要るんっスよ。

ですから、このページを綴ろうって僕が思いたったということは、それは、僕がいま現在案外いい調子でいるっていう印。

というわけで、この運気の流れに乗ったままひさかたぶりに行きますか?---あらゆる格闘についてのバカ話をば。

けどね---今回は、こちら、ゲスト、あいにくいないんですよ。

以前このコーナーでは、ルー・テーズについて、花形敬氏について、あるいはダニー・ホッジや猪木について、さらには、ビル・ロビンソンやダッチ・シュルツ、大西政寛氏についていろいろとウンチクを傾けてきたんですが、今回は珍しくもそういったゲスト色はなし---ウンチクと語りのみを主役として、この小舞台をば廻していきたく存じます。

なにせ、はじめての試みですので、うまくいくかどうかはお慰み---じゃ、そろそろ幕あけますんで、いざやヨロシクお願いいたします~っ(大袈裟に抑揚をつけて歌うように)---!

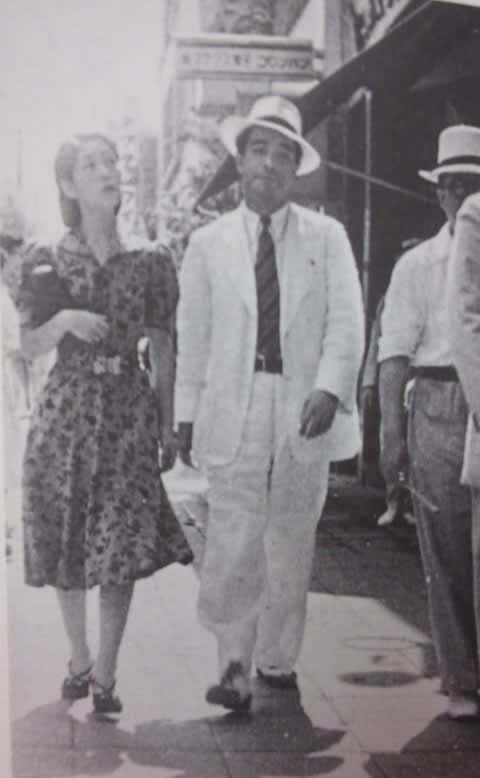

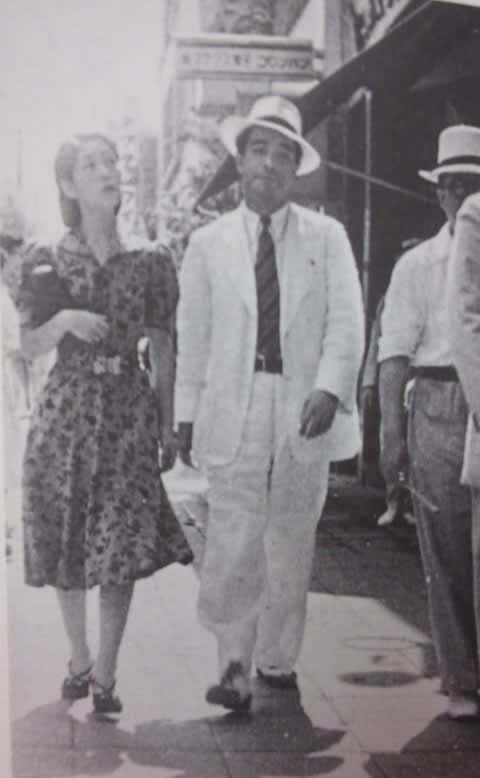

上写真↑銀座を闊歩する若き「愚連隊の元祖」万年東一氏

上写真↑銀座を闊歩する若き「愚連隊の元祖」万年東一氏

さて、冒頭に赤字で記したコトバは愚連隊の元祖・万年東一さんのコトバなんですが、これ読んで、アナタ、どう思われました?

僕はねえ、万年さんのコトバってなに聴いてもいちいち怖いんですけど、特にこのコトバは凄いなあって前から思ってたんですよ。

だってね---このコトバ内には、格闘の本質、すべて入ってるじゃありませんか?

格闘に真剣なのは当然でせう---けど、その種の闘争において、どこまで真剣になればいいのかっていう、これは重大な問題です。

そして、ここで万年さんがいってるのは、まさにそのことなんです。

怖いのは、そこ---彼は、スポーツマンシップの枠組にのっとった、いわゆる正々堂々とした試合みたいな土壌を、塵ほども考えていないのよ。

市井の喧嘩には、デモンストレーション的要素が多々あるもんなんですが、彼は、自分が超・経験してきただろう、その種の闘争の機微についてもまったく触れてない、ていうか、問題にもしていない。

ここで、万年さんが宮崎氏にいってることはただひとつ---

----おめえ、引くのか、引かねえのか、どっちだ…?

たったのこれだけ…。

あまりにもシンプル、だけど、そのぶん、怖い…。

このいかにも万年流のシンプルさは、いつでも僕を凍りつかせます。

だって、これ以外に格闘の本質ってなにがあります?

一端本気で「引かねえ!」と決意したオトコの意志を、ねじ曲げることのできるモノが果たしてこの世にあるんでせうか?

僕はね、単刀直入にない、と思うんだ。

----命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕抹に困るもの也。

此の仕抹に困る人ならでは、艱難を共にして 国家の大業は成し得られぬなり。(西郷隆盛)

かの偉大なる西郷ドンはそういってられるし、あの「刃牙」の作者である板垣恵介さんも次のようにいってます、

----俺たちなりの結論も出ていた。ケガをするのが嫌だとか、骨折したくないと思っている奴には、空手は恐ろしい最終兵器と化す。しかし、自分もケガするかもしれないが、絶対にあいつの喉笛を噛み切ってやると腹を括った人間に対して、競技会で繰り出されている空手道の術は、どこまで有効かは疑わざるをえないと。

ここで決して誤解してほしくないのは、僕は、ここで競技用の格闘術をけなそうとしてるわけじゃないってこと。

毎日本気で鍛錬しているニンゲンの突きや蹴りは、そりゃあ凄い。

ミット越しに、想像をこえた質量が突き刺さり、痛いというよりもう怖くて、思わず「助けてくれーっ!」と叫びたくなるくらいのあの忘れじのビビリン心理。

上位の選手のパンチをミットで受けた経験のあるひとなら、誰でも僕のこの意見に同意してくれることでせう。

けれども、僕がここでいいたいのはそういったことじゃない、命のかかったぎりぎりの崖っぷち闘争の煉獄のなかで、果たしてそのような技術が全方位に通用するのかって問いなんですよ、僕がいいたいのは。

僕はね、ある程度までは通用すると思うんだ---闘技って、そもそもそのための技術なんだから。

だけど、どんな技術にしても、現実を全方位で包みこめるはずがない、現実ってのは、いつだってニンゲンの想像力の限界を1ミリか2ミリ超えているものなんですから。

その1ミリか2ミリのプラスアルファの部分が、実は、格闘というものの「要(かなめ)」じゃないか、と僕は思うんですよ。

それだけが本質---あとの部分は、些末であり表層なの。

そして、そのわずかばかりの格闘の本質を、本能かカンか霊感かは分からないけど、瞬時に掴み取りできるようなオトコが稀に世の中にはいるんだな---それが、僕がこの☆格闘家カフェテラス☆で取りあげてきたひとたちなわけ。

たとえば、花形敬、それに万年東一さん、さらには、あのルー・テーズやプロレスの裏番鳥人ダニー・ホッジ。

あと、大西政寛に、合気道の塩田剛三さん、それとまだこのページで取りあげたことはないんだけど、アメリカのあのラッキー・ルチアーノやボクシングのモハメッド・アリなんかも入りそう…。

彼等はみんな、一流揃いのトップのなかでひときわ抜きんじることを許された、一種スペシャルランクな格闘星人でした。

才能ある努力家揃いのアスリートのトップ(ヤクザ屋さんでもOKネ!)なんて、実力は、もう相互伯仲しているはずです---手も足も2本づつ平等に付属した、おんなじ人類のヒト科同士なんだから。

けど、事実として、彼等は、そのトップクラスの異常に厳しい団子状の修羅道バトルで、あくまで抜きんじて勝ちつづけたのです---勝ちつづけることができたのです…。

どうしてそんなことができたのか---?

確率的にいえば、これは、もの凄~い離れ業だといえませう。

こういう場合に僕がやたらもちだすのが「イノチガケ」という観念なんですが---これについての万年さんの発言に、以下のようなのがあります。

----蒋介石軍と八路軍とどっちが強かったですか。

----蒋介石軍? ありゃあ、おめえ、ヤクザみてえなもんさ。

----ヤクザ?

----烏合の衆ってことよ。弱いとこを突いて、バカバカってやっちまえばかたづいちゃった。

----八路軍は?

----こっちのほうが問題にならねえくらい強かった。雲霞のようにやってきやがる。しかも、死ぬ気でかかってくる。日本軍も「生きて俘虜の辱めを受けず」っていってたけど、あいつらのほうが日本軍より死ぬ気だったなあ。

死ぬ気でかかってくるやつらにゃ、生きようとしているやつらは勝てねえ…。

(宮崎学「不逞者」幻冬舎アウトロー文庫より)

体験に基づくこの発言ってめっちゃリアル---これってつくづく名言なんじゃないかなあ。

もっとも、どこまで肚を決めたらそれが「イノチガケ」であって、どこまでのラインまでなら「イノチガケ」じゃない、なんて明確な判断は誰にも下せっこないんで、どうしてもこれは精神論的なお話しになっちゃうんですけど。

「イノチガケ」っていうのは、ええ、たしかに格闘における重大な要素だと僕は考えています。

でも、だからといって、そんな僕にしたって、戦時中の竹槍作戦みたいに、根性さえあれば非武装の市民でも近代装備の米軍に対抗しうる、みたいな無茶が実際にやれるとは思っていない。

それは、ムリです。

最低限の技量は、やはり必要でせう。

いくらこっちが懸命の「イノチガケ」になったつもりでいても、幼児のしゃかりきに引く大人なんていない。

ならば、技量が伯仲している場合、必死の相手がひきつって引くほどの、実践的な「イニチガケ」とはなにか? どんなものなのか?

どこをどうしたら、ニンゲンは、それほどの胆力を発揮できるのか…?

これに関しては、僕に思いあたる節がひとつありまして…。

出典は、ちょっと忘れちゃったんだけど---ある刑務所のおなじ房に、ヤクザのオヤブンさんといかつい若いマッチョがいたんですって。

マッチョさんはタッパが185くらいあって、胸囲も1mをこえる(あ。僕も驚異1mあります、となぜかここで威張るw)偉丈夫の凶悪系。

たしか傷害かなんかで喰らいこんだ、どっかの組系のひとだったような。

とにかくモーレツ級の傍若無人の大男で、その房でも日夜威張りまくって嫌われておりましたそうな。

対する同居坊の老いたオヤブンは、60代後半の痩せっぽっち。

身長160、体重58キロほどの、ま、年相応の体型---まあ、どう見ても強そうには見えないわな---実際おとなしいひとで、その房でもそれまではあんま目立たなかったっていうんですよ。

で、この凹凸のふたりが、あるとき、刑務所の食堂で喧嘩になったっていうんですよ。

理由はほとんどマッチョさんのいいがかりのようなものだったそうなんですが、ま、あまりのいいようにオヤブンさんもいいかえして口論になった。マッチョさんは、こんな爺にと見下していたオヤブンさんにいい返されて、ほとんどもう切れて、飛びかからんばかりにまで激してたそうです。

するとね---ここでオヤブンさんが、どうしたのか?

なんと、このオヤブンさん、トレイのうえの自分の箸を一本、ナイフのように握ってから、おもむろにマッチョさんの咽喉元にむけぐいと突きだして、

----やるかい、若いの…?

と、いい放ったのです。

食堂のざわめきが、ぴたりととまりました。

そのときのオヤブンさんの気迫は、それほど凄いモノだったとか…。

で、思わぬオヤブンさんの反撃にあったマッチョ氏は、虚をつかれて何もできず、まあ、引いてしまったたという次第---。

気合一閃って感じのこのエピソード、僕は、超・好きですねえ。

素手の肉弾戦になったら、どう考えてもこの初老のオヤブンさんがマッチョさんに勝てる道理がない。

結果的に箸のナイフで相手を引かせはしたものの、もし、マッチョさんのほうに戦闘継続の意志があれば、箸一本の武器じゃどうにも心もとない、組みあいになれば、たぶん、このオヤブンさんは負けていたでせう。

けど、この場合、そうはならなかった。

粗暴なマッチョ氏は、目前に突きだされたオヤブンさんの一本の箸---それにこめられたオヤブンさんの裂帛の気合と気迫とについ気圧されて---勝負から下りちゃった---つまりは、負けたわけです---。

なぜ、負けたのか?

それは、恐らく、マッチョ氏は、その一瞬に、いろんな先読みをしちゃったせいじゃないか、と僕は思います。

簡単に「イモを引く」と決めつけていた貧弱な獲物から思わぬ反撃にあい、あれ? こんなはずじゃなかったんだけどな、とマッチョ内予測が覆されたことが、まずは<原因その1>だとしておきませう。

あと、このマッチョ氏、この刹那に、看守の存在とか喧嘩後の懲罰について、考えちゃったのでは、と僕は読みたい。

要するに、計算しちゃったの---この喧嘩が自分の未来にもたらす「損得」について---。

未来への損得勘定は、生きているニンゲンなら必ず行う本能のようなモノなのですが、こと勝負の真最中にこれをやるほど始末にわるいことはありません。

なぜって、闘争ってのは、そういった通常の人生ロードとはちがう位相に属したシロモノだからです。

マッチョ氏は、自分から通常の人生ロードとは異なる「喧嘩」という位相にオヤブンさんを連れだしたくせに、この時点で、自分が踏みだした非日常の位相から、さっきまで自分が属していた「損得勘定が幅を利かせる日常」のほうをついとふり返っちゃったんです。

ふり返れば、ひとは、必ず迷う。

そうして、迷えば負ける---躊躇イコール死であるのが喧嘩の鉄則なんですよ。

これが、マッチョ氏がバトルに敗れた<原因その2>なのではないのかなあ?

----戦争というのはね、なんにも知らないほうが強いんです。準備万端整えすぎると負ける…。(大山倍達)

ところが、これに対するオヤブンさんの内面ときたら、極めてシンプルなんですよ。

マッチョ氏がいかついガタイに似合わない、妙に近代人じみた「躊躇」に囚われているあいだも、ただひたすらに突きだした箸に気合をこめて、負けないこと、この大きな相手を退かせること以外のなんも考えてない…。

というか、箸先に気合を乗せまくることに夢中で、それ以外のことを考える余裕なんてなかった、と解したほうがより適切でせうか。

いずれにしても、このときのオヤブンさんは、それまでの日常の自分を綺麗サッパリと投げ捨てて、ほとんど一介の動物みたいな存在になっていた。

勝敗はおろか、損得勘定や迷いが兆すことすらない特殊な次元にぱっと跳んで、その阿修羅的亜空間のなかで自分の命をひたすら燃焼させていたのです。

自分の命を燃やすっていうのは、つまり、もう死んだっていいやと思っているということです。

捨てバチじゃなく、ヤケッパチでもなくて、ただの言葉じゃなしに、全身の細胞と肌でもってそう感じ、その感覚にすべてを殉じきること…。

オヤブンさんがこのマッチョ氏に勝利した主要因は、それじゃないかと僕は睨んでます---。

20世紀最大のレスラー、ルー・テーズが、ダニー・ホッジに一目置きつづけた理由も、きっとそのへんにあったのでせう。

(稀代のレスラー、ダニー・ホッジについての詳細を知りたい方はMyBlog ☆格闘家カフェテラス☆ 徒然その72☆シューターたちのセメント・タイム☆ までどんぞ!)

レスリングの技量と経験にかけて、テーズがホッジに劣る要因は、ほとんどありませんでした。

年齢差による体力の衰えはあったとしても、そのぶんのマイナスポイントを補うタクティスを瞬時のうちに立てちゃって、結果的にいついかなる場合にも勝てる試合にもっていく----ルー・テーズっていうのは、それくらいの離れ業が易々とやれた、それこそアリ級のスーパー・アスリートでありました。

そのテーズをしてダニー・ホッジはこうまでいわせてる、

----私は、ホッジとストリート・ファイトをするほど馬鹿じゃない…。(ルー・テーズ談)

これは、つまり、ダニー・ホッジのなかのこの種の化学反応を熟知し、それが爆発しないよう注意しいしい闘いつづけてきた、あの巧者テーズにしかいえない、もの凄ーく深い、いかにも賢者的なセリフではないか、と僕は感じます。

つまりは、「イノチガケ」---

それは、万年さんのいう、あの「引くか、引かないか」の究極の二者択一だったのです。

優先順位はただひとつ、なにがあっても「引かないこと」だけなのであって…

その他諸々の部分は、すべて些事なのです。

喧嘩を看守にとめられて罰せられ、刑期が伸びるかもしれない恐れも些事。

その喧嘩の結果殺されて、自分が失くなってしまうかもしれない可能性も、これまた些事。

喧嘩に勝っても逮捕され、そのために社会的に抹殺されるかもしれないけど、それもまた些事。

いいなあ---この爽快すぎる割り切りと気持ちのいい決断---なんて風通しのよさだろう---!

ある意味、これは、禅じみた境地ともいえるし、ほとんど爬虫類的な獰猛さともいえるのではないかな。

けれど、僕のなかの男性部分は、この種の単純明快な獰猛さをどうしても笑うことができません。

このようなケースで命を落としたり不具になったりするリスクも恐れずに、あくまで自らの意地を張りつづけたオトコたちに、僕は、限りない憧れと郷愁とを感じないではいられない…。

ええ、超・カッコいいっスよ、こいつら武士(もののふ)ども---!

----武士道と云うは死ぬ事と見付けたり。(山本常朝「葉隠」より)

なあーんだ、あの葉隠の山本さんも、結局、万年東一さんとおんなじことをいってられたのか、と、ここで僕は思わず膝を叩きます。

理屈じゃないんだ、深遠な教えでもないんだ、まさかこんなシンプルなことをいってたとはね、と自然に頬がことこととほころんでくるようにも感じます。

ここで、ちょいと珍しい、天下の文豪、ロシアのドストエフスキーの喧嘩の記録をUPしておきませうか。

これ、ドストエフスキーが政治犯として収容されていた、シベリアのオムスク監獄で体験した喧嘩の記録です。

もっとも、ドストエフキー自身は喧嘩の当事者じゃありません。彼は、貧しいながらもいちおうは貴族でしたから、貴族囚ということになってて、民衆の囚人たちとは扱いがべつだったのです。

ここで彼が扱う主人公は、民衆出の囚人である、実在したペトロフという男----

----しかし、わたしは一度、彼が本気で怒ったのを見たことがあった。何だったか、つまらない品物だったと思うが、彼にわたらないことがあった。分配から外されたのである。彼はワシーリー・アントーノフという民事犯の囚人とやりあった。これは性悪な喧嘩早い大男で、めっぽう気が強かった。二人はもうさっきからどなりあっていた。まあせいぜいなぐりあいくらいでけりがつくだろう、とわたしは思った。ペトロフはめったにないことだが、たまには喧嘩をして、いちばん口のきたない囚人にも負けないようなののしりあいをやったこともあったからだ。ところが、このときは様子がちがった。ペトロフは急に真っ蒼になり、唇がひくひくふるえ出し、血の気がひいた。吐く息も苦しそうになってきた。彼は立上ると、ゆっくり、はだしのまま足音を殺して(彼は夏はだしのままでいるのがひどく好きだった)、そろそろとアントーノフの方へ近づいていった。わあわあと騒いでいた獄舎中がぴたっとしずまりかえって、蠅のうなりが聞えるほどになった。みんな息をのんで見守っていた。アントーノフはあわてて立ちがったが、顔色がなかった……

わたしは堪えられなくなって、獄舎を出た。わたしはまだ入口の階段を下りきらないうちに、斬られた人間の絶叫が聞えるのではないかと、はらはらした。だが、このときも何事もなく終った。アントーノフは、ペトロフがまだそばまで来ないうちに何も言わずあわてて問題の品物を彼の方へ投げてやったのである。(口論の種になったのは脚絆かなにか、ほんのつまらないものだった)

むろん、二分ほどすると、アントーノフは、気持ちもおさまらないし、格好もつかないらしく、自分がそれほど怯気づいたわけではないことを見せるために、少しばかり相手に嫌味を言った。だがペトロフはそんなののしりには耳もかさず、返事もしなかった。ののしりなどはどうでもよかった、要するに彼は勝ったのである。

……………

「あいつは全囚人の中でいちばん向こう見ずな、いちばん命知らずな男だよ」とMは言った。

「どんなこともやりかねない男なんだ。ひょいと気まぐれを起こしたら、どんな障害があっても立ちどまることを知らない。ふとその気になったら、あなただって殺しますよ、あっさりね、鶏でもひねるみたいに。眉ひとつうごかすでもないし、悪いことをしたなんてこれっぽっちも思いやしませんよ。頭が少しへんじゃないか、と思うほどですよ」

この批評はつよくわたしの興味をひいた。だがMは、どういうわけか、そんなふうに思われた理由を明確に説明することができなかった。そして不思議なことに、その後何年もわたしはペトロフを知っていたし、ほとんど毎日彼と話していたし、いつも彼は心からわたしを慕っていたが---そしてその何年かのあいだ、彼は獄内に慎み深く暮らしていて、乱暴な事は何ひとつしなかったが、それでもわたしは彼を見たり、彼と話したりするたびに、Mが言ったことが正しく、ペトロフは、もしかしたら、もっとも向こう見ずな命知らずで、他人に抑えつけられることはまるで知らない男ではなかろうかと、いつもそんな気がしてならなかった。どうしてそんなふうに思われたのか---これもはっきり口では言えない……。

(ドストエフスキー「死の家の記録」より)

うーむ、ここに、もうひとりの大西政寛やダニー・ホッジ、見つけたあ! って感じですよね、これは。

描写があまりにも克明で、天才的なんで、ついつい面白くなり、引用が長くなっちまって申しわけありません。

でもねえ---僕はときどき思うんですよ---あの花形敬氏や大西さん、それに、ダッチ・シュルツやホッジみたいな奴らって、ひょっとして、このペトロフみたいな匂いのするオトコだったんじゃないかって---。

肩口から虚無の香りが匂いたつ、彼等みたいなオトコたちに、なぜ、こんなにも気を魅かれるんだろう? とそのたびに僕は訝ります。

でも、どうしてか、魅かれちゃうんだなあ、これが---。

道徳的にはどう見ても僕等の規範にはなりようのないモンスターな彼等なんですが、僕は、死に場所を探してひたすらさすらっているような彼等の孤独な生きざまに、オトコという生き物の本質の一面をついつい見てしまう。

オトコってそうですよ---平和で愛情に満ちた暮らしもそれなりにいいけれど、なにかコトが起こったら、なるたけ華々しく散っていきたいって、きっと心の底で想ってる…。

僕も、そんなどーしようもない、さすらいのオトコ族のひとりです。

オトコ族のひとりとして、僕は今日も窓際に頬杖をつきつつ何気に夢想します。

----嗚呼、強くなりてぇなあ…!

なぜ、そう思うのか、僕には、分からない。

でも、いつだってそう思っているのは事実です。

だからこそ、こーんな長い無駄無駄印の雑文を、今夜も綴ってみたりしているのですよ、ブラザー---。

ウルトラ長くなりました---そろそろ隣りの部屋で、今夜のノルマの懸垂20回をこなしてから休みます---お休みなさい---(^o-)y☆