都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「俺たちの国芳 わたしの国貞」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」

3/19~6/5

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」を見てきました。

幕末の浮世絵界の「ツートップ」(キャプションより)こと歌川国芳(1797-1861)と歌川国貞(1786-1864)。彼らの師は初代歌川豊国です。いわゆる兄弟弟子の関係にありました。

後に国芳は武者絵や戯画で名を馳せ、国貞は役者絵や美人画で一世を風靡します。ともに時代を切り開いた稀代の人気浮世絵師でもありました。

題して「くにくに展」です。国芳と国貞の画業を相互に俯瞰。対決展ならぬ「激突」(チラシより)です。出品は世界屈指の浮世絵コレクションを誇るボストン美術館。怒涛の170点です。いずれも保存状態の良いものばかりでした。

さて今回の「くにくに展」。ともかく切り口はキャッチー。エンターテイメント色も全開です。それでいて国芳国貞画における現代性を強調しています。

歌川国芳「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」 嘉永4、5 (1851、52)年頃

William Sturgis Bigelow Collection, 11.26999-7001

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

何せ章立てからして個性的です。例えば一幕目の三のテーマは「畏怖大海原」。てっきりそのまま「いふおおうなばら」かと思いきや「ホラー・オブ・ウォーター」と読ませます。ここで引用されるのは国芳の「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」。例の有名作です。為朝を救おうと巨大な鰐鮫が波間からザブンと姿を現しています。

確かにスペクタクル。ホラーと言われれば確かにホラーです。あまりにも迫力のある鰐鮫を前にして畏怖の念を感じないわけではありません。

歌川国芳「相馬の古内裏に将門の姫君滝夜叉妖術を以て味方を集むる 大宅太郎光国妖怪を試さんと爰に来り竟に是を亡ぼす」 弘化元(1844)年頃

William Sturgis Bigelow Collection, 11.30468-70

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

さらに一幕目の二、「物怪退治英雄譚」はどうでしょうか。読みは「モンスターハンター&ヒーロー」。登場するのは国芳の「相馬の古内裏」です。例のぬっと現れた大骸骨。妖術を仕掛けたのは滝夜又姫です。中央の大宅太郎へ襲いかかります。国芳は空想上の登場人物を歌舞伎役者に重ねて人気を博しました。ここではほかに「清盛入道布引滝遊覧 悪源太義平霊討難波次郎」も引用。全体として三枚続の大判の作品が多いのもポイントです。ともかくインパクトのある作品をこれでもかというほどに並べたてています。

歌川国貞「見立三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」 八代目市川團十郎 嘉永5(1852)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.42663

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

国芳と国貞の違いについても言及がありました。「異世界魑魅魍魎」(これでゴースト&ファントムとルビがつきます)では幽霊や物怪をモチーフとした作品を展示。国芳は人の恨みなどを強調して物語を描くのに対し、国貞は役者の人間味の生み出す怖さを表します。一例が国貞の「見立三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」です。両手を前で交わしながら垂らす男。背を大きく曲げて青白い顔をぬっと突き出します。いかにも幽霊といった出で立ちです。モデルとなる役者は8代目の團十郎。おそらく国貞は彼の風貌を丹念に写したことでしょう。亡霊になりきった演技には迫真性が感じられます。

それにしてもこれらのポップなテーマタイトル。個々のキャプションにまで徹底しているから驚きです。かんざしをアクセサリーと読ませ、背徳をパンクとする。お気に入りのメンバーは推しメンとルビが振られます。もちろん乗るか乗らないかは個人の自由ですが、一度乗ってしまえば楽しいもの。江戸の文化を現代に引きつけて感じ取ることが出来ます。

とはいえ主役は浮世絵そのもの。国芳に強く惹かれた作品がありました。「和田合戦 義秀惣門押破」です。「吾妻鏡」の一場面、ともかく凄まじいのは惣門の描写です。ボキッと折れた門のかんぬき。へし折られたのでしょう。門はガラガラと割れては崩れ落ちます。さらにバラバラと瓦が降ってきました。武士たちは押しつぶされてしまいます。この動きにこの迫力。映像的としたら言い過ぎでしょうか。思わず手に汗を握ってしまいます。

歌川国芳「水瓶砕名誉顕図」 安政3(1856)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.38179a-c

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

国芳画の類稀な動的表現。もう一枚挙げるとしたら「水瓶砕名誉顕図」ではないでしょうか。舞台は戦国時代。主役は柴田勝家です。右からドドドと馬に乗って駆けてきました。敵陣への斬り込みです。右手に槍を持ち、左手で血の付いた刀を振り回します。恐れ慄く敵兵たち。驚かんばかりの怪力です。何と槍で敵が吹き飛ばされています。逆さになって宙に浮く武将。解説に「ストップモーション」という言葉がありました。言い得て妙です。確かに一瞬間の動きそのものを捉えています。

二幕目の八「当世艶姿考」(アデモード・スタイル) 展示風景

会場のラスト、二幕目の八、「当世艶姿考」のエリアのみ撮影が出来ました。ここに並ぶのは全て国貞。町家の女性や遊女を艶やかに描き出します。

歌川国貞「見立邯鄲」 文政13/天保元(1830)年 *拡大

「見立邯鄲」が絶品です。能をモチーフにした一枚。長い髪を垂らした女性が蝶を見遣っています。髪は洗いざらし。湿り気を帯びています。親指と人差し指で摘み挟んだ蝶。金物細工です。口元には笑みがこぼれています。そして透けた扇子も美しい。網目も精緻に描かれています。

なお撮影は期間限定、4月18日までです。また混雑時など主催者が判断により中止する場合もあるそうです。ご注意下さい。

歌川国貞「江戸町壱丁目 扇屋内 花扇」、「角町 大黒屋内 大淀」、「角町 大黒屋内 三輪山」 天保前期(1830-39)

なお今回のスケールでボストン美術館から国芳と国貞画を出すのは史上初めて。縦の組み物など見慣れない作品も少なくありません。さらに一度展示すると最低5年間はお蔵入りするそうです。その意味では貴重な機会と言えそうです。

タイミングよく平日の夕方に観覧してきました。そのせいか特に館内は混み合うこともなく、比較的スムーズに見ることが出来ました。

歌川国貞「八百屋お七」四代目市川小團次、「下女お杉」四代目尾上 菊五郎、「土佐衛門伝吉」初代河原崎権十郎 安政3(1856)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.22004a-b

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

ただ土日の昼間はかなり混雑しているそうです。一部時間帯には入場規制が行われています。金曜、土曜日の夜間開館も狙い目となりそうです。

「俺たちの国芳 わたしの国貞」会場出口(撮影可能エリア)

会期中は無休です。6月5日まで開催されています。

「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:3月19日(土)~6月5日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21時まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」

3/19~6/5

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」を見てきました。

幕末の浮世絵界の「ツートップ」(キャプションより)こと歌川国芳(1797-1861)と歌川国貞(1786-1864)。彼らの師は初代歌川豊国です。いわゆる兄弟弟子の関係にありました。

後に国芳は武者絵や戯画で名を馳せ、国貞は役者絵や美人画で一世を風靡します。ともに時代を切り開いた稀代の人気浮世絵師でもありました。

題して「くにくに展」です。国芳と国貞の画業を相互に俯瞰。対決展ならぬ「激突」(チラシより)です。出品は世界屈指の浮世絵コレクションを誇るボストン美術館。怒涛の170点です。いずれも保存状態の良いものばかりでした。

さて今回の「くにくに展」。ともかく切り口はキャッチー。エンターテイメント色も全開です。それでいて国芳国貞画における現代性を強調しています。

歌川国芳「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」 嘉永4、5 (1851、52)年頃

William Sturgis Bigelow Collection, 11.26999-7001

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

何せ章立てからして個性的です。例えば一幕目の三のテーマは「畏怖大海原」。てっきりそのまま「いふおおうなばら」かと思いきや「ホラー・オブ・ウォーター」と読ませます。ここで引用されるのは国芳の「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」。例の有名作です。為朝を救おうと巨大な鰐鮫が波間からザブンと姿を現しています。

確かにスペクタクル。ホラーと言われれば確かにホラーです。あまりにも迫力のある鰐鮫を前にして畏怖の念を感じないわけではありません。

歌川国芳「相馬の古内裏に将門の姫君滝夜叉妖術を以て味方を集むる 大宅太郎光国妖怪を試さんと爰に来り竟に是を亡ぼす」 弘化元(1844)年頃

William Sturgis Bigelow Collection, 11.30468-70

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

さらに一幕目の二、「物怪退治英雄譚」はどうでしょうか。読みは「モンスターハンター&ヒーロー」。登場するのは国芳の「相馬の古内裏」です。例のぬっと現れた大骸骨。妖術を仕掛けたのは滝夜又姫です。中央の大宅太郎へ襲いかかります。国芳は空想上の登場人物を歌舞伎役者に重ねて人気を博しました。ここではほかに「清盛入道布引滝遊覧 悪源太義平霊討難波次郎」も引用。全体として三枚続の大判の作品が多いのもポイントです。ともかくインパクトのある作品をこれでもかというほどに並べたてています。

歌川国貞「見立三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」 八代目市川團十郎 嘉永5(1852)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.42663

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

国芳と国貞の違いについても言及がありました。「異世界魑魅魍魎」(これでゴースト&ファントムとルビがつきます)では幽霊や物怪をモチーフとした作品を展示。国芳は人の恨みなどを強調して物語を描くのに対し、国貞は役者の人間味の生み出す怖さを表します。一例が国貞の「見立三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」です。両手を前で交わしながら垂らす男。背を大きく曲げて青白い顔をぬっと突き出します。いかにも幽霊といった出で立ちです。モデルとなる役者は8代目の團十郎。おそらく国貞は彼の風貌を丹念に写したことでしょう。亡霊になりきった演技には迫真性が感じられます。

それにしてもこれらのポップなテーマタイトル。個々のキャプションにまで徹底しているから驚きです。かんざしをアクセサリーと読ませ、背徳をパンクとする。お気に入りのメンバーは推しメンとルビが振られます。もちろん乗るか乗らないかは個人の自由ですが、一度乗ってしまえば楽しいもの。江戸の文化を現代に引きつけて感じ取ることが出来ます。

とはいえ主役は浮世絵そのもの。国芳に強く惹かれた作品がありました。「和田合戦 義秀惣門押破」です。「吾妻鏡」の一場面、ともかく凄まじいのは惣門の描写です。ボキッと折れた門のかんぬき。へし折られたのでしょう。門はガラガラと割れては崩れ落ちます。さらにバラバラと瓦が降ってきました。武士たちは押しつぶされてしまいます。この動きにこの迫力。映像的としたら言い過ぎでしょうか。思わず手に汗を握ってしまいます。

歌川国芳「水瓶砕名誉顕図」 安政3(1856)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.38179a-c

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

国芳画の類稀な動的表現。もう一枚挙げるとしたら「水瓶砕名誉顕図」ではないでしょうか。舞台は戦国時代。主役は柴田勝家です。右からドドドと馬に乗って駆けてきました。敵陣への斬り込みです。右手に槍を持ち、左手で血の付いた刀を振り回します。恐れ慄く敵兵たち。驚かんばかりの怪力です。何と槍で敵が吹き飛ばされています。逆さになって宙に浮く武将。解説に「ストップモーション」という言葉がありました。言い得て妙です。確かに一瞬間の動きそのものを捉えています。

二幕目の八「当世艶姿考」(アデモード・スタイル) 展示風景

会場のラスト、二幕目の八、「当世艶姿考」のエリアのみ撮影が出来ました。ここに並ぶのは全て国貞。町家の女性や遊女を艶やかに描き出します。

歌川国貞「見立邯鄲」 文政13/天保元(1830)年 *拡大

「見立邯鄲」が絶品です。能をモチーフにした一枚。長い髪を垂らした女性が蝶を見遣っています。髪は洗いざらし。湿り気を帯びています。親指と人差し指で摘み挟んだ蝶。金物細工です。口元には笑みがこぼれています。そして透けた扇子も美しい。網目も精緻に描かれています。

なお撮影は期間限定、4月18日までです。また混雑時など主催者が判断により中止する場合もあるそうです。ご注意下さい。

歌川国貞「江戸町壱丁目 扇屋内 花扇」、「角町 大黒屋内 大淀」、「角町 大黒屋内 三輪山」 天保前期(1830-39)

なお今回のスケールでボストン美術館から国芳と国貞画を出すのは史上初めて。縦の組み物など見慣れない作品も少なくありません。さらに一度展示すると最低5年間はお蔵入りするそうです。その意味では貴重な機会と言えそうです。

タイミングよく平日の夕方に観覧してきました。そのせいか特に館内は混み合うこともなく、比較的スムーズに見ることが出来ました。

歌川国貞「八百屋お七」四代目市川小團次、「下女お杉」四代目尾上 菊五郎、「土佐衛門伝吉」初代河原崎権十郎 安政3(1856)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.22004a-b

Photograph © 2015 Museum of Fine Arts, Boston

ただ土日の昼間はかなり混雑しているそうです。一部時間帯には入場規制が行われています。金曜、土曜日の夜間開館も狙い目となりそうです。

「俺たちの国芳 わたしの国貞」会場出口(撮影可能エリア)

会期中は無休です。6月5日まで開催されています。

「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:3月19日(土)~6月5日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21時まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「頴川美術館の名品」 渋谷区立松濤美術館

渋谷区立松濤美術館

「頴川美術館の名品」

4/5~5/15

渋谷区立松濤美術館で開催中の「頴川美術館の名品」を見てきました。

兵庫県西宮市に位置する穎川美術館。「えがわ」と読みます。同館の特色は何と言っても日本や中国の古美術コレクションです。

江戸時代から大阪で廻船業を営んだ穎川家。中核を成すのは4代目の徳助が戦後に収集した美術品です。1973年に美術館を設立。以来、一般に向けて公開してきました。

そのコレクションが箱根の山を越えてやってきました。東京でまとめて展示されるのは約30年ぶりのことです。出展作品は135点。(展示替えあり)室町から江戸、近代絵画のほか、書跡、茶道具、ないし工芸品などの優品が一同に展観されています。

冒頭の「光忍上人絵伝断簡」からして状態が良いのには感心しました。時は鎌倉時代。岸和田の神於寺の縁起を描いています。山々の連なる中、ほぼ真ん中で地主明神と役行者が対面。この地に霊場を開くことを決めています。鳥居の朱が目に飛び込んできます。山には桜でしょうか。花も咲いていました。

重要文化財の「山王霊験記」も保存良好です。室町時代の日吉山王社の霊験を表しています。上下には鼠色ないし青い雲。中央に広がるのが市井の風景です。魚をさばき、書を認め、米でしょうか。穀物を選別する様子などを描いています。人々の表情が実に生き生きしていました。皆どこか楽しそうです。細部にまで緩みがありません。

伝能阿弥「三保松原図」 室町時代 15世紀 *前期展示

同じく室町時代の伝能阿弥の「三保松原図」も見応えがあるのではないでしょうか。6幅の掛軸画。重要文化財です。文字通り三保の松原をモチーフとしていますが、元は6曲の屏風絵でした。何でも対になる富士山の作品もあったそうです。パノラマで捉えた雄大な駿河湾、小舟も浮かんでいます。松林はやや濃い墨です。さも等伯の松林図のような素早い筆触で象っています。一方で大気は湿潤。仄かな金泥にて淡い光を表していました。

時代を下って江戸へ進みましょう。土佐光起の「春秋花鳥図」が立派です。一面の金地を背に広がる大屏風。右は春です。柳に桜が咲き誇ります。反対の左は秋。松に紅葉が描かれていました。水の青みは深く、胡粉の盛られた桜の花びらも際立って見えます。紅葉の朱も美しい。色に魅力のある作品でもあります。

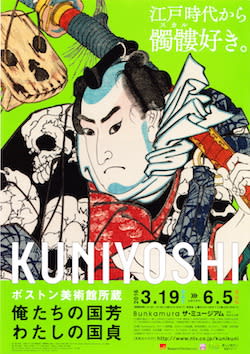

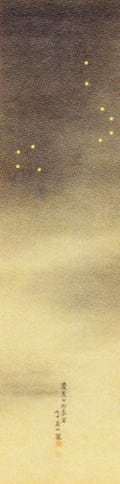

長沢蘆雪「月夜山水図」 江戸時代 18世紀 *前期展示

応挙にも佳品ありました。「編豆図」です。月明りを描いたのでしょうか。薄暗い空間の中を蔦が滑らかに広がります。可愛らしい花もいくつか。実に上品です。それに蘆雪の「月夜山水図」も良い。墨画です。高い岩山の彼方の満月。松のシルエットが月にかかっています。辺りは茫洋。霧が立ち込めているのかもしれません。簡素ではありますが、情緒深い光景を表しています。

さらに池大雅や谷文晃、そして中林竹洞、山本梅逸、椿椿山と続きます。うち中林竹洞の「重山雲樹図」と山本梅逸の「松竹梅図」が殊更に魅惑的でした。竹洞の点に梅逸の線。前者が点を重ねて山々の景色を描いたとすれば、後者は引っかき傷のような描線で雨に濡れた梅林を表しています。ちなみに文人画は絵画の中で最も多く作品が出ていました。上方の美術館ならではの特徴と言えるかもしれません。

絵画に次いでは工芸です。やはり挙げるべきは長次郎の「赤楽茶碗 銘 無一物」ではないしょうか。

柿色の楽茶碗。短円筒形で口縁部も端正な円です。僅かに内側へ沿っています。胴はすとんと下に落ちていました。高台は低い。思いの外に薄手でした。色彩はやや古色を帯びています。透明釉をかけていますが、経年変化のために「かせている」(キャプションより)のだそうです。

光悦も素晴らしい。「黒楽茶碗 銘 水翁」です。やや歪みを伴った造形、上から見ると口が大きく反り、楕円の形をしていることが分かります。ほか信長から古田織部、そして徳川家に伝わった「肩衝茶入 銘 勢高」も美しいもの。黒い釉が飴のごとく垂れています。さらに益田鈍翁の「竹茶杓」など一連の茶道具も見どころと言えそうです。

無準師範「墨跡 淋汗」 南宋時代 13世紀 *前期展示

書に思いがけないほど惹かれる作品がありました。「墨跡 淋汗」です。夏に入浴で汗を流した後に茶を嗜む「淋汗茶場」に掛けたという軸。ともかく溌剌としていて力強い。とめやはねにも勢いがあります。

江戸時代の大阪を錦絵に表した「浪花百景」も10点弱ほど展示。天保山や京橋、そして堂島の米市場などが舞台です。元は100枚揃いのシリーズ。歌川国員と六花亭芳雪、そして中村芳瀧の3絵師による合作です。広重の名所江戸百景を意識したとも言われています。

ラストは近代絵画でした。出品は僅かですが、うち竹内栖鳳の「新涼図」が目を引きます。小さな画面、虚空に舞う一匹の蜻蛉。下には緑色で水流が示されています。初夏でしょうか。どことなく涼を感じ取れる一枚でもあります。

「芦屋松林図釜(大名物)」 室町時代 15世紀 *通期展示

順路に沿って地階が絵画、2階が工芸、書跡、錦絵と近代絵画です。薄型の展示ケースも多く、がぶりつきで鑑賞出来るのも嬉しいところでした。

会期は二期制です。会期中、工芸品を除くほぼ全ての作品が入れ替わります。

「頴川美術館の名品」出品リスト(PDF)

前期:4月5日(火)~4月24日(日)

後期:4月26日(火)~5月15日(日)

二期目の割引サービスなどは特にありません。ただし何かとリーズナブルな松濤美術館のことです。入館料自体がワンコインの500円。つまり前後期の2度通っても1000円です。

「阿弥陀曼荼羅図」 平安~鎌倉時代 12世紀 *後期展示

それにしても想像を超える優品ばかり。タイトルの「名品」は何も誇張ではありません。一度、現地の穎川美術館へも行ってみたくなりました。

後期も追いかけます。5月15日まで開催されています。

「頴川美術館の名品」 渋谷区立松濤美術館

会期:4月5日(火)~5月15日(日)

休館:4月11日(月)、18日(月)、25日(月)、5月9日(月)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500円、大学生400円、高校生・65歳以上250円、小中学生100円。

*10名以上の団体は2割引。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。(要各種証明書)

*土・日曜日、休日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15~20分。

「頴川美術館の名品」

4/5~5/15

渋谷区立松濤美術館で開催中の「頴川美術館の名品」を見てきました。

兵庫県西宮市に位置する穎川美術館。「えがわ」と読みます。同館の特色は何と言っても日本や中国の古美術コレクションです。

江戸時代から大阪で廻船業を営んだ穎川家。中核を成すのは4代目の徳助が戦後に収集した美術品です。1973年に美術館を設立。以来、一般に向けて公開してきました。

そのコレクションが箱根の山を越えてやってきました。東京でまとめて展示されるのは約30年ぶりのことです。出展作品は135点。(展示替えあり)室町から江戸、近代絵画のほか、書跡、茶道具、ないし工芸品などの優品が一同に展観されています。

冒頭の「光忍上人絵伝断簡」からして状態が良いのには感心しました。時は鎌倉時代。岸和田の神於寺の縁起を描いています。山々の連なる中、ほぼ真ん中で地主明神と役行者が対面。この地に霊場を開くことを決めています。鳥居の朱が目に飛び込んできます。山には桜でしょうか。花も咲いていました。

重要文化財の「山王霊験記」も保存良好です。室町時代の日吉山王社の霊験を表しています。上下には鼠色ないし青い雲。中央に広がるのが市井の風景です。魚をさばき、書を認め、米でしょうか。穀物を選別する様子などを描いています。人々の表情が実に生き生きしていました。皆どこか楽しそうです。細部にまで緩みがありません。

伝能阿弥「三保松原図」 室町時代 15世紀 *前期展示

同じく室町時代の伝能阿弥の「三保松原図」も見応えがあるのではないでしょうか。6幅の掛軸画。重要文化財です。文字通り三保の松原をモチーフとしていますが、元は6曲の屏風絵でした。何でも対になる富士山の作品もあったそうです。パノラマで捉えた雄大な駿河湾、小舟も浮かんでいます。松林はやや濃い墨です。さも等伯の松林図のような素早い筆触で象っています。一方で大気は湿潤。仄かな金泥にて淡い光を表していました。

時代を下って江戸へ進みましょう。土佐光起の「春秋花鳥図」が立派です。一面の金地を背に広がる大屏風。右は春です。柳に桜が咲き誇ります。反対の左は秋。松に紅葉が描かれていました。水の青みは深く、胡粉の盛られた桜の花びらも際立って見えます。紅葉の朱も美しい。色に魅力のある作品でもあります。

長沢蘆雪「月夜山水図」 江戸時代 18世紀 *前期展示

応挙にも佳品ありました。「編豆図」です。月明りを描いたのでしょうか。薄暗い空間の中を蔦が滑らかに広がります。可愛らしい花もいくつか。実に上品です。それに蘆雪の「月夜山水図」も良い。墨画です。高い岩山の彼方の満月。松のシルエットが月にかかっています。辺りは茫洋。霧が立ち込めているのかもしれません。簡素ではありますが、情緒深い光景を表しています。

さらに池大雅や谷文晃、そして中林竹洞、山本梅逸、椿椿山と続きます。うち中林竹洞の「重山雲樹図」と山本梅逸の「松竹梅図」が殊更に魅惑的でした。竹洞の点に梅逸の線。前者が点を重ねて山々の景色を描いたとすれば、後者は引っかき傷のような描線で雨に濡れた梅林を表しています。ちなみに文人画は絵画の中で最も多く作品が出ていました。上方の美術館ならではの特徴と言えるかもしれません。

絵画に次いでは工芸です。やはり挙げるべきは長次郎の「赤楽茶碗 銘 無一物」ではないしょうか。

柿色の楽茶碗。短円筒形で口縁部も端正な円です。僅かに内側へ沿っています。胴はすとんと下に落ちていました。高台は低い。思いの外に薄手でした。色彩はやや古色を帯びています。透明釉をかけていますが、経年変化のために「かせている」(キャプションより)のだそうです。

光悦も素晴らしい。「黒楽茶碗 銘 水翁」です。やや歪みを伴った造形、上から見ると口が大きく反り、楕円の形をしていることが分かります。ほか信長から古田織部、そして徳川家に伝わった「肩衝茶入 銘 勢高」も美しいもの。黒い釉が飴のごとく垂れています。さらに益田鈍翁の「竹茶杓」など一連の茶道具も見どころと言えそうです。

無準師範「墨跡 淋汗」 南宋時代 13世紀 *前期展示

書に思いがけないほど惹かれる作品がありました。「墨跡 淋汗」です。夏に入浴で汗を流した後に茶を嗜む「淋汗茶場」に掛けたという軸。ともかく溌剌としていて力強い。とめやはねにも勢いがあります。

江戸時代の大阪を錦絵に表した「浪花百景」も10点弱ほど展示。天保山や京橋、そして堂島の米市場などが舞台です。元は100枚揃いのシリーズ。歌川国員と六花亭芳雪、そして中村芳瀧の3絵師による合作です。広重の名所江戸百景を意識したとも言われています。

ラストは近代絵画でした。出品は僅かですが、うち竹内栖鳳の「新涼図」が目を引きます。小さな画面、虚空に舞う一匹の蜻蛉。下には緑色で水流が示されています。初夏でしょうか。どことなく涼を感じ取れる一枚でもあります。

「芦屋松林図釜(大名物)」 室町時代 15世紀 *通期展示

順路に沿って地階が絵画、2階が工芸、書跡、錦絵と近代絵画です。薄型の展示ケースも多く、がぶりつきで鑑賞出来るのも嬉しいところでした。

会期は二期制です。会期中、工芸品を除くほぼ全ての作品が入れ替わります。

「頴川美術館の名品」出品リスト(PDF)

前期:4月5日(火)~4月24日(日)

後期:4月26日(火)~5月15日(日)

二期目の割引サービスなどは特にありません。ただし何かとリーズナブルな松濤美術館のことです。入館料自体がワンコインの500円。つまり前後期の2度通っても1000円です。

「阿弥陀曼荼羅図」 平安~鎌倉時代 12世紀 *後期展示

それにしても想像を超える優品ばかり。タイトルの「名品」は何も誇張ではありません。一度、現地の穎川美術館へも行ってみたくなりました。

後期も追いかけます。5月15日まで開催されています。

「頴川美術館の名品」 渋谷区立松濤美術館

会期:4月5日(火)~5月15日(日)

休館:4月11日(月)、18日(月)、25日(月)、5月9日(月)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500円、大学生400円、高校生・65歳以上250円、小中学生100円。

*10名以上の団体は2割引。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。(要各種証明書)

*土・日曜日、休日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15~20分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「カラヴァッジョ展」 国立西洋美術館

国立西洋美術館

「日伊国交樹立150周年記念 カラヴァッジョ展」

3/1~6/12

国立西洋美術館で開催中の「日伊国交樹立150周年記念 カラヴァッジョ展」のプレスプレビューに参加してきました。

イタリア・バロック絵画の巨匠、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ(1571~1610)。国内での本格的な展覧会としては、2001年に東京都庭園美術館で行われた「カラヴァッジョ 光と影の巨匠」以来のことです。

世界に残るカラヴァッジョの真筆はおおよそ60点強。中には移動の困難な祭壇画も含まれます。2001年に来日した作品は全部で8点でした。

それを今回は上回ること11点。もちろん過去最多の作品数です。さらにカラヴァジェスキと呼ばれる継承者、また周辺の画家の作品も加わります。あわせて50点です。カラヴァッジョ、ないしはカラヴァジェスキの作品を相互に参照しながら、カラヴァッジョの切り開いた芸術世界や影響力を明らかにしていました。

右:ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「女占い師」 1597年 ローマ、カピトリーノ絵画館

最初の一枚はカラヴァッジョ。「女占い師」でした。画業初期では最大の作品、若い男女が描かれています。男の身形は立派です。裕福なのでしょう。幾分と間の抜けた表情で女を見据えています。一方の女は占い師です。左手で男の手を握ってはやや卑猥な笑みを浮かべています。手を添えているのは手相を見るため。ただし本当の目的は別です。男の指輪でした。つまり手相を見るふりをしながら指輪を抜き取ろうとしているわけです。その瞬間の光景をカラヴァッジョは切り取っています。

左:シモン・ヴーエ「女占い師」 1618-20年 フィレンツェ、ピッティ宮パラティーナ美術館

これと同じタイトルの作品がもう一枚あります。シモン・ヴーエの「女占い師」です。騙されるのはもちろん中央の男。情欲を露わにしているのでしょうか。歯を剥き出しにしています。左がジプシーの女。さらに右にはもう一人。老婆です。ある意味で彼女こそ実行犯。後ろから男に寄っては左手で財布を抜き取ろうとしています。このジプシーの女占い師のモチーフはカラヴァッジョが生み出したもの。カラヴァジェスキの中でも大いに流行しました。

身振りや表情によって人間の心理を巧みに表現するカラヴァッジョ。その一例が「トカゲに噛まれる少年」ではないでしょうか。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「トカゲに噛まれる少年」 1596-97年頃 フィレンツェ、ロベルト・ロンギ美術史財団

トカゲは右手中指の先です。確かに噛み付いています。驚いたのは少年です。眉間にしわを寄せ、咄嗟に口を開けています。あっと声をあげているのかもしれません。あまりにも痛さのゆえでしょうか。肩をビクッとあげては左手を振り上げています。トカゲの周囲の静物もリアル。筆は緻密です。ガラス瓶の縁には光の差し込む窓が写り込んでいました。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「果物籠を持つ少年」 1593-94年 ローマ、ボルゲーゼ美術館

その静物の写実表現がより昇華しているのが「果物籠を持つ少年」かもしれません。たくさん果物を盛った籠を持ってはポーズをとる少年。ブドウには透明感があり、リンゴには瑞々しさがあります。そして何と言っても籠の実在感。細かな目地は本物と見間違うほどです。少年はやや首を斜めにしては口を半開きにしていました。うっとりとしたかのような表情。どことない官能性を感じたのは私だけでしょうか。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「バッカス」 1597-98年頃 フィレンツェ、ウフィツィ美術館

甘く美しい男性表現もカラヴァッジョ画の魅力の一つです。「バッカス」はどうでしょうか。さも見る者に差し出すように杯を持つバッカス。ほろ酔いなのでしょう。頬は赤く、目はややとろんとしています。右半身をはだけては寛いだ姿で座っていました。前にはたくさんの果物があります。なかなか気が付きませんが、左のガラス瓶には画家本人の姿が僅かに描きこまれているそうです。また神を描きながらも爪が汚れているという指摘には興味深いものがありました。肉体としての実在感を優先したのかもしれません。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「エマオの晩餐」 1606年 ミラノ、ブレラ絵画館

カラヴァッジョは闇に光を与えた画家でもあります。「エマオの晩餐」です。新約聖書の有名なワンシーン。画家はこの場面を2回描いたそうです。本作は2作目です。当初の構想では左に窓がありましたが、あえて消し、暗く閉ざされた室内に置き換えました。手前のテーブルの上にはパン。乾ききっています。壺や食器も並びます。壺の向こうにはグラスが隠れるように置かれ、ワインが半分ほど注がれていました。中央のやや左にキリスト。まさに祝福する瞬間なのでしょうか。目を伏しては右手を上げています。ただしあまり大仰ではありません。晩年の静謐な画風を伝えてもいます。

右:ジャコモ・マッサ(?)「聖ヒエロニムス」 ローマ、バルベリーニ宮国立古典美術館

このカラヴァッジョの光は多くの追従する画家にインスピレーションを与えました。カラヴァジェスキらは様々な光を絵画に表現。ジャコモ・マッサの「聖ヒロエニムス」やラトゥールの「煙草を吸う男」も目を引くのではないでしょうか。ともに蝋燭を引用した夜の景色。それ明かりだけが画面を照らし出しています。

乱闘騒ぎを引き起こし、殺人事件を犯したカラヴァッジョ。とかく生前から素行が悪かったことでも知られ、勾留や投獄された経験も一度だけではありません。そうした画家の激しい性格を反映したと指摘されているのが斬首のモチーフです。好みの主題だったのでしょうか。斬首の場面を数多く描いています。そしてこれが後の画家にまた影響を与えました。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「メドゥーサ」 1597-98年頃 個人蔵

カラヴァッジョの「メドゥーサ」を筆頭にした「斬首」のセクションでは、ボルジャンニ、ヴーエ、そしてグエルチーノによる「ダヴィデとゴリアテ」の作品を比較して見ることも出来ます。うちボルシャンニの作は斬首そのものの場面を描いています。迸る血の飛沫。あまりにも生々しく、また痛々しい。図版はあげません。直視するのが阻まれるほどでした。

右:ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「洗礼者聖ヨハネ」 1602年 ローマ、コルシーニ宮国立古典美術館

ラストは聖人や聖母です。うち特に優美であるのが「洗礼者聖ヨハネ」でした。手を右についてはやや屈み、体をくねらせるようにして左の方向を見やります。左手元にあるのはおそらくは十字架。手にとって立ち上がろうとしているのかもしれません。背景は闇に包まれています。光に浮かび上がるやや白んだ肌。赤いマントとは対比的です。ただ胸元のみ仄かに赤い。ブロンドの髪の毛にはボリュームがあります。長い睫毛に隠れた目はあまり明らかではありません。特に左目は髪の毛に隠れていました。やや憂いを帯びたような表情です。中性的とも言えるのではないでしょうか。とかくポーズにも特徴がありますが、それは当時、ローマで発掘された古代彫刻に着想を得たとも考えられています。

真筆と確認されてから世界で初めての公開です。タイトルは「法悦のマグダラのマリア」。一目見ても非常に強い印象を与える作品ではないでしょうか。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「法悦のマグダラのマリア」 1606年 個人蔵

青白い顔色をしたマリア。焦げたような金色の髪をだらりと垂らしています。もはや失神しては、全てを失ったかのように反り返っています。僅かに開いた目は白目。半開きの口には歯が覗いています。背景はほぼ真っ暗闇ですが、目をこらすと草むらのようなモチーフが描かれていることに気がつきました。洞窟の開口部です。確かにぼんやりと明るい。さらに十字架も微かに表されています。

カラヴァッジョとフィレンツェ派の画家のチゴリの「エッケ・ホモ」の比較展示も見どころの一つです。2作はいわゆる競合作。というのも注文主は共に同じ人物。ローマの貴族、マッシモ・マッシミであるからです。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「エッケ・ホモ」 1605年頃 ジェノヴァ、ストラーダ・ヌオーヴァ美術館ビアンコ宮

マッシミは先にカラヴァッジョに「荊冠のキリスト」の対作として「エッケ・ホモ」の制作を依頼。一度、画家は完成させますが、マッシミは出来に満足せず、チゴリに同主題の作品を注文しました。

左:チゴリ「エッケ・ホモ」 1607年 フィレンツェ、ピッティ宮パラティーナ美術館

これはあくまでも推論だそうです。ただやや似た構図などにチゴリがカラヴァッジョ作を知っていた可能性はあるとも考えられています。チゴリ作がややドラマティックなのに対し、カラヴァッジョは物静かで穏やかでもありました。細身で半裸で立つキリスト。また伏し目がちです。何やら諦念に達しているようにも見えます。

「食堂でのアーティチョーク事件」 1604年 ローマ国立古文書館 ほか

ほか会場にはカラヴァッジョの激動の人生を伝える古文書などの資料も展示。彼の人となりも浮き上がらせていました。

世界の真筆のおおよそ6分の1が集まったカラヴァッジョ展。同時代や影響下の画家も丁寧に参照しています。少なくとも国内でこれを超える展覧会を望むのは難しいのではないでしょうか。さすがに充足感がありました。

先々週の日曜日に改めて出かけましたが、多少は賑わっていたものの、思ったよりは混雑していませんでした。

6月12日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。

「日伊国交樹立150周年記念 カラヴァッジョ展」 国立西洋美術館

会期:3月1日(火)~6月12日(日)

休館:月曜日。但し3月21日、3月28日、5月2日は開館。3月22日は休館。

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「日伊国交樹立150周年記念 カラヴァッジョ展」

3/1~6/12

国立西洋美術館で開催中の「日伊国交樹立150周年記念 カラヴァッジョ展」のプレスプレビューに参加してきました。

イタリア・バロック絵画の巨匠、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ(1571~1610)。国内での本格的な展覧会としては、2001年に東京都庭園美術館で行われた「カラヴァッジョ 光と影の巨匠」以来のことです。

世界に残るカラヴァッジョの真筆はおおよそ60点強。中には移動の困難な祭壇画も含まれます。2001年に来日した作品は全部で8点でした。

それを今回は上回ること11点。もちろん過去最多の作品数です。さらにカラヴァジェスキと呼ばれる継承者、また周辺の画家の作品も加わります。あわせて50点です。カラヴァッジョ、ないしはカラヴァジェスキの作品を相互に参照しながら、カラヴァッジョの切り開いた芸術世界や影響力を明らかにしていました。

右:ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「女占い師」 1597年 ローマ、カピトリーノ絵画館

最初の一枚はカラヴァッジョ。「女占い師」でした。画業初期では最大の作品、若い男女が描かれています。男の身形は立派です。裕福なのでしょう。幾分と間の抜けた表情で女を見据えています。一方の女は占い師です。左手で男の手を握ってはやや卑猥な笑みを浮かべています。手を添えているのは手相を見るため。ただし本当の目的は別です。男の指輪でした。つまり手相を見るふりをしながら指輪を抜き取ろうとしているわけです。その瞬間の光景をカラヴァッジョは切り取っています。

左:シモン・ヴーエ「女占い師」 1618-20年 フィレンツェ、ピッティ宮パラティーナ美術館

これと同じタイトルの作品がもう一枚あります。シモン・ヴーエの「女占い師」です。騙されるのはもちろん中央の男。情欲を露わにしているのでしょうか。歯を剥き出しにしています。左がジプシーの女。さらに右にはもう一人。老婆です。ある意味で彼女こそ実行犯。後ろから男に寄っては左手で財布を抜き取ろうとしています。このジプシーの女占い師のモチーフはカラヴァッジョが生み出したもの。カラヴァジェスキの中でも大いに流行しました。

身振りや表情によって人間の心理を巧みに表現するカラヴァッジョ。その一例が「トカゲに噛まれる少年」ではないでしょうか。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「トカゲに噛まれる少年」 1596-97年頃 フィレンツェ、ロベルト・ロンギ美術史財団

トカゲは右手中指の先です。確かに噛み付いています。驚いたのは少年です。眉間にしわを寄せ、咄嗟に口を開けています。あっと声をあげているのかもしれません。あまりにも痛さのゆえでしょうか。肩をビクッとあげては左手を振り上げています。トカゲの周囲の静物もリアル。筆は緻密です。ガラス瓶の縁には光の差し込む窓が写り込んでいました。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「果物籠を持つ少年」 1593-94年 ローマ、ボルゲーゼ美術館

その静物の写実表現がより昇華しているのが「果物籠を持つ少年」かもしれません。たくさん果物を盛った籠を持ってはポーズをとる少年。ブドウには透明感があり、リンゴには瑞々しさがあります。そして何と言っても籠の実在感。細かな目地は本物と見間違うほどです。少年はやや首を斜めにしては口を半開きにしていました。うっとりとしたかのような表情。どことない官能性を感じたのは私だけでしょうか。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「バッカス」 1597-98年頃 フィレンツェ、ウフィツィ美術館

甘く美しい男性表現もカラヴァッジョ画の魅力の一つです。「バッカス」はどうでしょうか。さも見る者に差し出すように杯を持つバッカス。ほろ酔いなのでしょう。頬は赤く、目はややとろんとしています。右半身をはだけては寛いだ姿で座っていました。前にはたくさんの果物があります。なかなか気が付きませんが、左のガラス瓶には画家本人の姿が僅かに描きこまれているそうです。また神を描きながらも爪が汚れているという指摘には興味深いものがありました。肉体としての実在感を優先したのかもしれません。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「エマオの晩餐」 1606年 ミラノ、ブレラ絵画館

カラヴァッジョは闇に光を与えた画家でもあります。「エマオの晩餐」です。新約聖書の有名なワンシーン。画家はこの場面を2回描いたそうです。本作は2作目です。当初の構想では左に窓がありましたが、あえて消し、暗く閉ざされた室内に置き換えました。手前のテーブルの上にはパン。乾ききっています。壺や食器も並びます。壺の向こうにはグラスが隠れるように置かれ、ワインが半分ほど注がれていました。中央のやや左にキリスト。まさに祝福する瞬間なのでしょうか。目を伏しては右手を上げています。ただしあまり大仰ではありません。晩年の静謐な画風を伝えてもいます。

右:ジャコモ・マッサ(?)「聖ヒエロニムス」 ローマ、バルベリーニ宮国立古典美術館

このカラヴァッジョの光は多くの追従する画家にインスピレーションを与えました。カラヴァジェスキらは様々な光を絵画に表現。ジャコモ・マッサの「聖ヒロエニムス」やラトゥールの「煙草を吸う男」も目を引くのではないでしょうか。ともに蝋燭を引用した夜の景色。それ明かりだけが画面を照らし出しています。

乱闘騒ぎを引き起こし、殺人事件を犯したカラヴァッジョ。とかく生前から素行が悪かったことでも知られ、勾留や投獄された経験も一度だけではありません。そうした画家の激しい性格を反映したと指摘されているのが斬首のモチーフです。好みの主題だったのでしょうか。斬首の場面を数多く描いています。そしてこれが後の画家にまた影響を与えました。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「メドゥーサ」 1597-98年頃 個人蔵

カラヴァッジョの「メドゥーサ」を筆頭にした「斬首」のセクションでは、ボルジャンニ、ヴーエ、そしてグエルチーノによる「ダヴィデとゴリアテ」の作品を比較して見ることも出来ます。うちボルシャンニの作は斬首そのものの場面を描いています。迸る血の飛沫。あまりにも生々しく、また痛々しい。図版はあげません。直視するのが阻まれるほどでした。

右:ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「洗礼者聖ヨハネ」 1602年 ローマ、コルシーニ宮国立古典美術館

ラストは聖人や聖母です。うち特に優美であるのが「洗礼者聖ヨハネ」でした。手を右についてはやや屈み、体をくねらせるようにして左の方向を見やります。左手元にあるのはおそらくは十字架。手にとって立ち上がろうとしているのかもしれません。背景は闇に包まれています。光に浮かび上がるやや白んだ肌。赤いマントとは対比的です。ただ胸元のみ仄かに赤い。ブロンドの髪の毛にはボリュームがあります。長い睫毛に隠れた目はあまり明らかではありません。特に左目は髪の毛に隠れていました。やや憂いを帯びたような表情です。中性的とも言えるのではないでしょうか。とかくポーズにも特徴がありますが、それは当時、ローマで発掘された古代彫刻に着想を得たとも考えられています。

真筆と確認されてから世界で初めての公開です。タイトルは「法悦のマグダラのマリア」。一目見ても非常に強い印象を与える作品ではないでしょうか。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「法悦のマグダラのマリア」 1606年 個人蔵

青白い顔色をしたマリア。焦げたような金色の髪をだらりと垂らしています。もはや失神しては、全てを失ったかのように反り返っています。僅かに開いた目は白目。半開きの口には歯が覗いています。背景はほぼ真っ暗闇ですが、目をこらすと草むらのようなモチーフが描かれていることに気がつきました。洞窟の開口部です。確かにぼんやりと明るい。さらに十字架も微かに表されています。

カラヴァッジョとフィレンツェ派の画家のチゴリの「エッケ・ホモ」の比較展示も見どころの一つです。2作はいわゆる競合作。というのも注文主は共に同じ人物。ローマの貴族、マッシモ・マッシミであるからです。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ「エッケ・ホモ」 1605年頃 ジェノヴァ、ストラーダ・ヌオーヴァ美術館ビアンコ宮

マッシミは先にカラヴァッジョに「荊冠のキリスト」の対作として「エッケ・ホモ」の制作を依頼。一度、画家は完成させますが、マッシミは出来に満足せず、チゴリに同主題の作品を注文しました。

左:チゴリ「エッケ・ホモ」 1607年 フィレンツェ、ピッティ宮パラティーナ美術館

これはあくまでも推論だそうです。ただやや似た構図などにチゴリがカラヴァッジョ作を知っていた可能性はあるとも考えられています。チゴリ作がややドラマティックなのに対し、カラヴァッジョは物静かで穏やかでもありました。細身で半裸で立つキリスト。また伏し目がちです。何やら諦念に達しているようにも見えます。

「食堂でのアーティチョーク事件」 1604年 ローマ国立古文書館 ほか

ほか会場にはカラヴァッジョの激動の人生を伝える古文書などの資料も展示。彼の人となりも浮き上がらせていました。

世界の真筆のおおよそ6分の1が集まったカラヴァッジョ展。同時代や影響下の画家も丁寧に参照しています。少なくとも国内でこれを超える展覧会を望むのは難しいのではないでしょうか。さすがに充足感がありました。

先々週の日曜日に改めて出かけましたが、多少は賑わっていたものの、思ったよりは混雑していませんでした。

6月12日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。

「日伊国交樹立150周年記念 カラヴァッジョ展」 国立西洋美術館

会期:3月1日(火)~6月12日(日)

休館:月曜日。但し3月21日、3月28日、5月2日は開館。3月22日は休館。

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

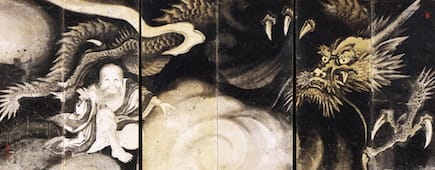

「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」(前期展示) 府中市美術館

府中市美術館

「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」(前期展示)

3/12~5/8(前期:3/12~4/10、後期:4/12~5/8)

府中市美術館で開催中の「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」の前期展示を見てきました。

毎年恒例、春の府中の江戸絵画祭りシリーズ。今年のテーマは「ファンタステック」です。

端的に訳せば感動的ないし幻想的。もちろん江戸時代にファンタステックという言葉があったわけではありません。しかしながら作品を前にして思わずそう感じる作品も少なくありません。

表題にもある夢に空想。そして奇景も同じかもしれません。さらには遠い外国や日常に潜む意外な景色。様々なシーンにファンタステックな要素が見え隠れしているのではないでしょうか。

というわけでまずは異世界から。月です。松村景文の「月・山桜小禽・山茶花鴛鴦図」は月や山桜などを描いたもの。左が山茶花で中央が月、右が桜。3幅対です。小鳥もいて可愛らしい。写実性が高いのには驚きました。松村は円山四条派の絵師です。高いデッサン力もさもありなんということかもしれません。

岡本秋暉「波間月痕図」 摘水軒記念文化財団(府中市美術館寄託)

構図に妙味があります。岡本秋暉の「波間月痕図」です。というのも「波間」とあるように、月がさも波の中で洗われるような様子を表しているのです。実際には水面に映る月なのでしょう。筆触も独特です。何でも筆ではなく指で描いたそうです。

月に次いでは太陽です。応挙の「元旦図」が絶品でした。山裾から姿を現した太陽を眺める一人の武士。完全なる後ろ姿、袴姿の正装をしています。長い影が伸びていました。つまり初日の出です。周囲は静寂。ほかに何もありません。とても目出度いモチーフとは思えない寂寞感です。哀愁すら誘いはしないでしょうか。

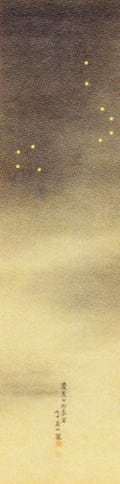

森一鳳「星図」

夜空を表した森一鳳の「星図」も趣深い作品でした。一面の夜空です。タイトルのごとく確かに星しか描かれていません。解説にはいて座とてんびん座の一部とありました。空を見上げては何かに思いを馳せる。夢想的でもありました。

まだ見たことのない新奇な光景への憧憬。江戸時代ではやはり外国でしょう。例えばガラス絵です。オランダや中国から長崎を経由して伝わったもの。18世紀後半には国内でも模倣して描かれるようになります。「紅毛女人海辺舞踏図」もその一つです。異国での舞いの様子が鮮やかな色彩にて表されています。

ちなみにこのガラス絵に関しては今冬、府中市美術館で「ガラス絵 幻惑の200年史」(2016/12/23~2017/2/26)と題した企画展が予定されています。そちらにも期待しましょう。

物語や神仏の主題も時にファンタステックな感興を呼び起こします。英一蝶は「かぐや姫図」に竹とかぐや姫を描きました。竹は墨でしょうか。かなり簡素に表されているのに対し、かぐや姫は思いの外に細かな描線で象られています。

小泉斐の「七福神」に驚きました。というのも確かに七福神が描かれてはいるものの、様相はエキゾチックで、おどろおどろしいものさえあります。まるで岩が浮かぶかのような後景も摩訶不思議。奇景と呼んでも良いかもしれません。

加藤信清の「五百羅漢図」も驚きをもって迎えられるのではないでしょうか。モチーフは確かに羅漢図です。しかしよく目を凝らしてみましょう。何と全て細かな経典の文字を連ねて描いているのです。ただし肉眼では判別不能なほどに小さい。拡大のパネルでようやく確認できるほどでした。

吉川一渓「白狐図」 摘水軒記念文化財団(府中市美術館寄託)

吉川一渓の「白狐図」も挙げておきたい一枚です。白キツネに火の玉。稲荷神の狐霊の様子がさも妖しげに描かれています。下の野辺も精緻。細部まで筆に緩みがありません。

河鍋暁斎「蛙の大名行列図」

さらに人気の国芳や国貞の浮世絵も数点。暁斎の得意の蛙もいます。ほか与謝蕪村の「虎図」や「山水図襖」、それに司馬江漢の「円窓唐美人図」などにも目をひかれました。

「楊梅図屏風」(部分)

ラストに意外な屏風絵が待ち構えていました。「楊梅図屏風」です。モチーフはヤマモモ。金地です。雲が低く垂れ込み、手前には岩が配されています。屈曲した木々は何やら図像のようです。琳派的とも言えるかもしれませんが、一部では宗達の手が加わったとも考えられているそうです。

墨江武禅「月下山水図」 府中市美術館

もちろん何をもってファンタステックとするかは議論あるやもしれませんが、分かりやすい切り口で江戸絵画を見せる取り組みは素直に面白い。いわゆる掘り出し物も多数。府中市美術館のコレクションだけではありません。一部に他館や個人蔵もコレクションも加わります。知られざる絵師に魅惑的な作品も少なくありませんでした。

二つで一つの展覧会です。会期は完全二期制。前後期で全ての作品が入れ替わります。

「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想 展示予定表」(PDF)

前期:3月12日(土)~4月10日(日)

後期:4月12日(火)~5月8日(日)

チケットに2度目の観覧料が半額となる割引券が付いています。半券はとっておくのがベストです。

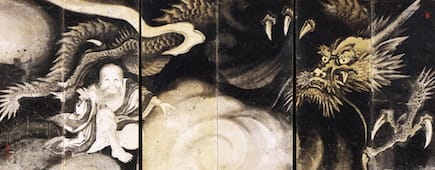

小泉斐「竜に馬師皇図屏風」 明王寺 *後期展示

館内ではマスコットのぱれたんによるクイズ形式のシートや、「月のはがき工房」なるワークショップも行われています。府中ならでの楽しめる仕掛けも抜かりありません。

ちょうど私が出かけた日は隣接する公園の桜も満開でした。

後期も見に行くつもりです。5月8日まで開催されています。(*前期展示は4月10日まで)

「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」 府中市美術館

会期:3月12日(土)~5月8日(日)

*前期:3月12日(土)~4月10日(日)、後期:4月12日(火)~5月8日(日)

休館:月曜日。但し3月21日、5月2日を除く。3月22日(火)。

時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)

料金:一般700(560)円、大学・高校生350(280)円、中学・小学生150(120)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。

*チケットには2度目の観覧料が半額になる割引券付き。

場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内

交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。

「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」(前期展示)

3/12~5/8(前期:3/12~4/10、後期:4/12~5/8)

府中市美術館で開催中の「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」の前期展示を見てきました。

毎年恒例、春の府中の江戸絵画祭りシリーズ。今年のテーマは「ファンタステック」です。

端的に訳せば感動的ないし幻想的。もちろん江戸時代にファンタステックという言葉があったわけではありません。しかしながら作品を前にして思わずそう感じる作品も少なくありません。

表題にもある夢に空想。そして奇景も同じかもしれません。さらには遠い外国や日常に潜む意外な景色。様々なシーンにファンタステックな要素が見え隠れしているのではないでしょうか。

というわけでまずは異世界から。月です。松村景文の「月・山桜小禽・山茶花鴛鴦図」は月や山桜などを描いたもの。左が山茶花で中央が月、右が桜。3幅対です。小鳥もいて可愛らしい。写実性が高いのには驚きました。松村は円山四条派の絵師です。高いデッサン力もさもありなんということかもしれません。

岡本秋暉「波間月痕図」 摘水軒記念文化財団(府中市美術館寄託)

構図に妙味があります。岡本秋暉の「波間月痕図」です。というのも「波間」とあるように、月がさも波の中で洗われるような様子を表しているのです。実際には水面に映る月なのでしょう。筆触も独特です。何でも筆ではなく指で描いたそうです。

月に次いでは太陽です。応挙の「元旦図」が絶品でした。山裾から姿を現した太陽を眺める一人の武士。完全なる後ろ姿、袴姿の正装をしています。長い影が伸びていました。つまり初日の出です。周囲は静寂。ほかに何もありません。とても目出度いモチーフとは思えない寂寞感です。哀愁すら誘いはしないでしょうか。

森一鳳「星図」

夜空を表した森一鳳の「星図」も趣深い作品でした。一面の夜空です。タイトルのごとく確かに星しか描かれていません。解説にはいて座とてんびん座の一部とありました。空を見上げては何かに思いを馳せる。夢想的でもありました。

まだ見たことのない新奇な光景への憧憬。江戸時代ではやはり外国でしょう。例えばガラス絵です。オランダや中国から長崎を経由して伝わったもの。18世紀後半には国内でも模倣して描かれるようになります。「紅毛女人海辺舞踏図」もその一つです。異国での舞いの様子が鮮やかな色彩にて表されています。

ちなみにこのガラス絵に関しては今冬、府中市美術館で「ガラス絵 幻惑の200年史」(2016/12/23~2017/2/26)と題した企画展が予定されています。そちらにも期待しましょう。

物語や神仏の主題も時にファンタステックな感興を呼び起こします。英一蝶は「かぐや姫図」に竹とかぐや姫を描きました。竹は墨でしょうか。かなり簡素に表されているのに対し、かぐや姫は思いの外に細かな描線で象られています。

小泉斐の「七福神」に驚きました。というのも確かに七福神が描かれてはいるものの、様相はエキゾチックで、おどろおどろしいものさえあります。まるで岩が浮かぶかのような後景も摩訶不思議。奇景と呼んでも良いかもしれません。

加藤信清の「五百羅漢図」も驚きをもって迎えられるのではないでしょうか。モチーフは確かに羅漢図です。しかしよく目を凝らしてみましょう。何と全て細かな経典の文字を連ねて描いているのです。ただし肉眼では判別不能なほどに小さい。拡大のパネルでようやく確認できるほどでした。

吉川一渓「白狐図」 摘水軒記念文化財団(府中市美術館寄託)

吉川一渓の「白狐図」も挙げておきたい一枚です。白キツネに火の玉。稲荷神の狐霊の様子がさも妖しげに描かれています。下の野辺も精緻。細部まで筆に緩みがありません。

河鍋暁斎「蛙の大名行列図」

さらに人気の国芳や国貞の浮世絵も数点。暁斎の得意の蛙もいます。ほか与謝蕪村の「虎図」や「山水図襖」、それに司馬江漢の「円窓唐美人図」などにも目をひかれました。

「楊梅図屏風」(部分)

ラストに意外な屏風絵が待ち構えていました。「楊梅図屏風」です。モチーフはヤマモモ。金地です。雲が低く垂れ込み、手前には岩が配されています。屈曲した木々は何やら図像のようです。琳派的とも言えるかもしれませんが、一部では宗達の手が加わったとも考えられているそうです。

墨江武禅「月下山水図」 府中市美術館

もちろん何をもってファンタステックとするかは議論あるやもしれませんが、分かりやすい切り口で江戸絵画を見せる取り組みは素直に面白い。いわゆる掘り出し物も多数。府中市美術館のコレクションだけではありません。一部に他館や個人蔵もコレクションも加わります。知られざる絵師に魅惑的な作品も少なくありませんでした。

二つで一つの展覧会です。会期は完全二期制。前後期で全ての作品が入れ替わります。

「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想 展示予定表」(PDF)

前期:3月12日(土)~4月10日(日)

後期:4月12日(火)~5月8日(日)

チケットに2度目の観覧料が半額となる割引券が付いています。半券はとっておくのがベストです。

小泉斐「竜に馬師皇図屏風」 明王寺 *後期展示

館内ではマスコットのぱれたんによるクイズ形式のシートや、「月のはがき工房」なるワークショップも行われています。府中ならでの楽しめる仕掛けも抜かりありません。

ちょうど私が出かけた日は隣接する公園の桜も満開でした。

後期も見に行くつもりです。5月8日まで開催されています。(*前期展示は4月10日まで)

「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」 府中市美術館

会期:3月12日(土)~5月8日(日)

*前期:3月12日(土)~4月10日(日)、後期:4月12日(火)~5月8日(日)

休館:月曜日。但し3月21日、5月2日を除く。3月22日(火)。

時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)

料金:一般700(560)円、大学・高校生350(280)円、中学・小学生150(120)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。

*チケットには2度目の観覧料が半額になる割引券付き。

場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内

交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「黒田清輝ー日本近代絵画の巨匠」 東京国立博物館

東京国立博物館

「生誕150年 黒田清輝ー日本近代絵画の巨匠」

3/23~5/15

東京国立博物館で開催中の「生誕150年 黒田清輝ー日本近代絵画の巨匠」を見てきました。

明治日本の美術界を牽引し、いわゆる外光派の画家として知られる黒田清輝(1866~1924)。振り返れば東京国立博物館は黒田と縁が深い。作品を数多く所蔵し、画家を顕彰する黒田記念館を有しています。

この場所だからこそ開催し得た展示と言えるかもしれません。出品総数は200点。初期から晩年、さらに遺作までを網羅します。過去最大のスケールです。黒田の画業を詳らかにしています。

黒田清輝「婦人像(厨房)」 1892(明治25)年 東京藝術大学

冒頭は「婦人像(厨房)」。黒田を代表する作品の一つです。2度目のサロン入選を目指して描かれた一枚、特徴的な青みがかった画面が目を引きます。モデルはマリア・ビヨー。パリ近郊の農家に生まれ、画家と恋愛関係にあった女性です。取り澄ました表情で前を見据えては座っています。頬はやや赤らみます。光がちょうど前髪から両手のあたりに差し込んでいました。これぞ黒田の光。どこか清々しさも感じられます。

その後は時系列です。画家修行時代の作品が並びます。「田舎家」はミレーの影響下にある作品です。戸外での農村の一コマを描いています。さらにレンブラントの模写や裸婦のデッサンなども興味深い。黒田は18歳で渡仏。元々は法律を志していました。後にラファエル・コランに師事。絵を学び始めます。パリではミレーだけではなくシャヴァンヌにも感化されていたそうです。

サロンに入選したのは25歳の時です。作は「読書」。モデルは先の「婦人像」と同様のビヨーでした。窓際で腰掛けては本を読む女性の姿。ややきつめのシャツなのでしょうか。体のラインがくっきりと浮かび上がっています。スカートは青というよりも藍色です。思いの外に厚塗りで力強い。襞のラインが際立っています。

さて今回の黒田展ですが、私としては意外なサプライズがありました。というのも全てが黒田の作品ではなく、彼が学んだ同時代のフランス絵画も出ているのです。

ラファエル・コラン「フロレアル(花月)」 1886年 オルセー美術館(アラス美術館寄託)

これが殊更に充実しています。例えば師のコランの「フロレアル」です。野辺に裸で横たわる女。左手で草を持っては口に添えています。表情はやや官能的です。下草しかり、花々の筆致は素早い。白くうっすら光る身体とは対比的です。向こうには水辺が広がります。黒田の理想とした作品の一つでもあるそうです。

ジャン=フランソワ・ミレー「羊飼いの少女」 1863年頃 オルセー美術館

ミレーも数点。うち「羊飼いの少女」に魅せられました。夕景に染まる大地で羊が群れています。その前で立つのが少女です。祈りを捧げているようにも見えます。静謐ながらも情景はドラマテックです。ほかにはシャヴァンヌやピサロ、シスレーも各1点ずつ出品。オルセーやプティ・パレ美術館からも作品がやって来ています。

27歳で帰国した黒田。2年後には東京美術学校の講師になり、白馬会を結成するなど、日本の洋画壇に「新風を吹き込み」(キャプションより)ました。

この頃に描かれたのが「湖畔」です。おそらく最も有名な一枚ではないでしょうか。

やはり印象に深いのは清涼な青みです。浴衣の水色に湖の青。僅かに黄や朱色も混じっています。モデルは後の妻である照子。団扇を手にしてポーズをとっています。不思議と表情はやや険しい。左手で岩を抑えています。安定感のある構図です。そして絵具は薄塗りです。もちろん油彩ではありますが、遠目ではさも水彩のような感触さえ与えられます。

いわゆる腰巻事件にも言及がありました。「裸体婦人像」です。第6回の白馬会への出品作。豊満な裸婦人が描かれていますが、当時は「風俗を乱すもの」(キャプションより)として、半身を布で覆って展示されました。西洋美術を輸入することにも力を注いだ黒田です。かの地の美の理想を体現するヌードを日本に定着させるためにも、出品する必要があったのかもしれません。

文展の開設に参加し、最後は帝展の院長にも就任した黒田。晩年はフランスのアカデミズムをより強く意識した作品を世に送り出します。

一例が「野辺」です。長い髪を垂らしては地面に横たわる女性。裸です。布をお腹のあたりに寄せています。目はうつろ。左手で一輪の花を摘んでいました。なにやらラファエル前派をも思わせる一枚ですが、師のコランの「眠り」との共通点が指摘される作品でもあります。

黒田清輝「鉄砲百合」 1909(明治42)年 石橋財団石橋美術館

「鉄砲百合」も目を引きました。うっすら水色を帯びた百合を中心とした花園。色は透き通っています。何でも黒田は花を好み、自邸に温室まで構えていたそうです。百合はややトリミング気味です。前景へ強調するように描かれています。背後の赤い花もアクセントになっていて美しい。花の作品は何点か出ていましたが、いずれも素直に惹かれるものがありました。

肖像画の注文も多く受けていたそうです。ただどうでしょうか。比較する対象かどうかはさて置き、このところ見る機会のあった明治の洋画家、五姓田義松や原田直次郎らを知っていると、迫真性という観点で物足りない面も否めません。この辺は判断も分かれそうです。

絶筆は「梅林」です。横35センチほどの小品。療養中に病室から見える風景を描いています。筆は荒ぶっていて断片的。判然としません。率直なところ黒田と言われなければ黒田とはわかりません。ただキャプションによれば、小品においてこのような実験的な作品を描くこともあったそうです。まるで全てが引きちぎられそうにうち震える梅林。どこか寂しげでもあります。画家の心境の表れとも言えるかもしれません。

黒田清輝「智・感・情」 1899(明治32)年 東京国立博物館 重要文化財

ラストはこれまたよく知られた「智・感・情」でした。パリ万博での銀賞受賞作。ポーズと題名との関係には未だ議論があります。身体を象る赤い輪郭線が際立っていました。さも仏画を描くような細い線です。3幅対での構成、背景は金地です。近年に修復されては色味も蘇りました。

黒田清輝「舞妓」 1893(明治26)年 東京国立博物館 重要文化財

ほか黒田とほぼ同時代の日本人洋画家の参照や、戦災で失われた東京駅の壁画などについての展示もあります。引き出しの多い内容ではありました。

5月15日まで開催されています。

「生誕150年 黒田清輝ー日本近代絵画の巨匠」(@seiki150) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:3月23日(水) ~5月15日(日)

時間:9:30~17:00。

*但し金曜日は20時まで開館。

*土・日・祝日、及び5月2日(月)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月28日(月)、4月4日(月)、5月2日(月)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生700(700)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「生誕150年 黒田清輝ー日本近代絵画の巨匠」

3/23~5/15

東京国立博物館で開催中の「生誕150年 黒田清輝ー日本近代絵画の巨匠」を見てきました。

明治日本の美術界を牽引し、いわゆる外光派の画家として知られる黒田清輝(1866~1924)。振り返れば東京国立博物館は黒田と縁が深い。作品を数多く所蔵し、画家を顕彰する黒田記念館を有しています。

この場所だからこそ開催し得た展示と言えるかもしれません。出品総数は200点。初期から晩年、さらに遺作までを網羅します。過去最大のスケールです。黒田の画業を詳らかにしています。

黒田清輝「婦人像(厨房)」 1892(明治25)年 東京藝術大学

冒頭は「婦人像(厨房)」。黒田を代表する作品の一つです。2度目のサロン入選を目指して描かれた一枚、特徴的な青みがかった画面が目を引きます。モデルはマリア・ビヨー。パリ近郊の農家に生まれ、画家と恋愛関係にあった女性です。取り澄ました表情で前を見据えては座っています。頬はやや赤らみます。光がちょうど前髪から両手のあたりに差し込んでいました。これぞ黒田の光。どこか清々しさも感じられます。

その後は時系列です。画家修行時代の作品が並びます。「田舎家」はミレーの影響下にある作品です。戸外での農村の一コマを描いています。さらにレンブラントの模写や裸婦のデッサンなども興味深い。黒田は18歳で渡仏。元々は法律を志していました。後にラファエル・コランに師事。絵を学び始めます。パリではミレーだけではなくシャヴァンヌにも感化されていたそうです。

サロンに入選したのは25歳の時です。作は「読書」。モデルは先の「婦人像」と同様のビヨーでした。窓際で腰掛けては本を読む女性の姿。ややきつめのシャツなのでしょうか。体のラインがくっきりと浮かび上がっています。スカートは青というよりも藍色です。思いの外に厚塗りで力強い。襞のラインが際立っています。

さて今回の黒田展ですが、私としては意外なサプライズがありました。というのも全てが黒田の作品ではなく、彼が学んだ同時代のフランス絵画も出ているのです。

ラファエル・コラン「フロレアル(花月)」 1886年 オルセー美術館(アラス美術館寄託)

これが殊更に充実しています。例えば師のコランの「フロレアル」です。野辺に裸で横たわる女。左手で草を持っては口に添えています。表情はやや官能的です。下草しかり、花々の筆致は素早い。白くうっすら光る身体とは対比的です。向こうには水辺が広がります。黒田の理想とした作品の一つでもあるそうです。

ジャン=フランソワ・ミレー「羊飼いの少女」 1863年頃 オルセー美術館

ミレーも数点。うち「羊飼いの少女」に魅せられました。夕景に染まる大地で羊が群れています。その前で立つのが少女です。祈りを捧げているようにも見えます。静謐ながらも情景はドラマテックです。ほかにはシャヴァンヌやピサロ、シスレーも各1点ずつ出品。オルセーやプティ・パレ美術館からも作品がやって来ています。

27歳で帰国した黒田。2年後には東京美術学校の講師になり、白馬会を結成するなど、日本の洋画壇に「新風を吹き込み」(キャプションより)ました。

この頃に描かれたのが「湖畔」です。おそらく最も有名な一枚ではないでしょうか。

やはり印象に深いのは清涼な青みです。浴衣の水色に湖の青。僅かに黄や朱色も混じっています。モデルは後の妻である照子。団扇を手にしてポーズをとっています。不思議と表情はやや険しい。左手で岩を抑えています。安定感のある構図です。そして絵具は薄塗りです。もちろん油彩ではありますが、遠目ではさも水彩のような感触さえ与えられます。

いわゆる腰巻事件にも言及がありました。「裸体婦人像」です。第6回の白馬会への出品作。豊満な裸婦人が描かれていますが、当時は「風俗を乱すもの」(キャプションより)として、半身を布で覆って展示されました。西洋美術を輸入することにも力を注いだ黒田です。かの地の美の理想を体現するヌードを日本に定着させるためにも、出品する必要があったのかもしれません。

文展の開設に参加し、最後は帝展の院長にも就任した黒田。晩年はフランスのアカデミズムをより強く意識した作品を世に送り出します。

一例が「野辺」です。長い髪を垂らしては地面に横たわる女性。裸です。布をお腹のあたりに寄せています。目はうつろ。左手で一輪の花を摘んでいました。なにやらラファエル前派をも思わせる一枚ですが、師のコランの「眠り」との共通点が指摘される作品でもあります。

黒田清輝「鉄砲百合」 1909(明治42)年 石橋財団石橋美術館

「鉄砲百合」も目を引きました。うっすら水色を帯びた百合を中心とした花園。色は透き通っています。何でも黒田は花を好み、自邸に温室まで構えていたそうです。百合はややトリミング気味です。前景へ強調するように描かれています。背後の赤い花もアクセントになっていて美しい。花の作品は何点か出ていましたが、いずれも素直に惹かれるものがありました。

肖像画の注文も多く受けていたそうです。ただどうでしょうか。比較する対象かどうかはさて置き、このところ見る機会のあった明治の洋画家、五姓田義松や原田直次郎らを知っていると、迫真性という観点で物足りない面も否めません。この辺は判断も分かれそうです。

絶筆は「梅林」です。横35センチほどの小品。療養中に病室から見える風景を描いています。筆は荒ぶっていて断片的。判然としません。率直なところ黒田と言われなければ黒田とはわかりません。ただキャプションによれば、小品においてこのような実験的な作品を描くこともあったそうです。まるで全てが引きちぎられそうにうち震える梅林。どこか寂しげでもあります。画家の心境の表れとも言えるかもしれません。

黒田清輝「智・感・情」 1899(明治32)年 東京国立博物館 重要文化財

ラストはこれまたよく知られた「智・感・情」でした。パリ万博での銀賞受賞作。ポーズと題名との関係には未だ議論があります。身体を象る赤い輪郭線が際立っていました。さも仏画を描くような細い線です。3幅対での構成、背景は金地です。近年に修復されては色味も蘇りました。

黒田清輝「舞妓」 1893(明治26)年 東京国立博物館 重要文化財

ほか黒田とほぼ同時代の日本人洋画家の参照や、戦災で失われた東京駅の壁画などについての展示もあります。引き出しの多い内容ではありました。

5月15日まで開催されています。

「生誕150年 黒田清輝ー日本近代絵画の巨匠」(@seiki150) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:3月23日(水) ~5月15日(日)

時間:9:30~17:00。

*但し金曜日は20時まで開館。

*土・日・祝日、及び5月2日(月)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月28日(月)、4月4日(月)、5月2日(月)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生700(700)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

東京・ミュージアム「ぐるっとパス2016」が発売されました

東京の美術館や博物館巡りに便利な「ぐるっとパス」。4月1日より2016年度版が発売されました。

[東京・ミュージアム ぐるっとパス2016](@gruttopass)

https://www.rekibun.or.jp/grutto/

対象は全79施設。何も美術館や博物館だけではありません。上野動物園や夢の島熱帯植物園、また葛西臨海水族園なども含まれます。

[ぐるっとパス概要]

価格:一冊2000円。

使用:各施設の入場券・割引券が綴られたチケットブック。

対象施設:都内の美術館や博物館など79施設。

有効期限:最初の利用日より2ヶ月。

一冊2000円。チケットブック方式です。期間は最初の利用日より2ヶ月。それぞれの指定の展示に一回ずつ使うことが出来ます。

各施設によって割引形態が異なるので注意が必要です。詳細は「ぐるっとパス」公式サイトからご確認ください。

「ぐるっとパス2016」全79対象施設

今回の最大の変更点は渋谷区立松濤美術館とたばこと塩の博物館が加わったことです。しかもともに企画、常設展が無料。パスを提示すれば完全フリーで入場出来ます。

また今年、改修工事を終える東京都写真美術館も11月後半より「ぐるっとパス」に復帰。一方で改修工事のため休館する東京都現代美術館での使用期限は5月29日までとなります。なお建替えのため長期休館中のブリヂストン美術館はリストより外れました。

[実券販売窓口]

「ぐるっとパス2016」全79対象施設のチケット販売窓口

東京観光情報センター(都庁第一本庁舎1階)

リブロ汐留シオサイト店・調布店、パルコブックセンター渋谷店・吉祥寺店、上野公園案内所、浅草文化観光センター、/TIC TOKYO(東京駅日本橋口)ほか

下記リンク先に4月から9月の間の「ぐるっとパス」対象の展覧会情報が掲載されています。

「ぐるっとパス2016 4~9月対象の展覧会情報」(PDF)

よりお得なのは企画展も無料の施設ではないでしょうか。例えば三井記念美術館、パナソニック汐留ミュージアム、渋谷区立松濤美術館、東京都庭園美術館、目黒区美術館、五島美術館、東京オペラシティアートギャラリーはいずれも企画展が無料。2~3館廻るだけで2000円の元が取れます。

[ぐるっとパス2016で4月中に無料で観覧出来る主な企画展]

「北大路魯山人の美」@三井記念美術館(4/12~6/26)

「中田英寿が出会った日本工芸」@パナソニック汐留ミュージアム(4/9~6/5)

「頴川美術館の名品」@松濤美術館(4/5~5/15)

「メディチ家の至宝 ルネサンスのジュエリーと名画」@東京都庭園美術館(4/22~7/5)

「高島野十郎展」@目黒区美術館(4/9~6/5)

「春の優品展 恋歌の筆のあと」@五島美術館(4/2~5/8)

「ライアン・マッギンレー展」@東京オペラシティアートギャラリー(4/16~7/10)

さらにもう一歩踏み込んでお得なのが、東京メトロ、ないし東京都交通局が発売している一日乗車券付きの「ぐるっとパス」です。

2016年版「メトロ&ぐるっとパス」を発売します!(東京メトロ)

「都営deぐるっとパス」を発売します(東京都交通局)

「ぐるっとパス」1冊に一日乗車券が2枚も付いて2700円。各乗車券の値段を考慮すると、メトロで500円、都営交通で700円ほどお得になります。

美術ファンにはすっかり定着した感のある「ぐるっとパス」。このパスを切っ掛けに初めて出向く美術館も少なくありません。今年も購入しては目当ての展覧会へ繰り出したいと思います。

「TOKYO美術館2016-2017/エイ出版社」

「TOKYO美術館2016-2017/エイ出版社」

[東京・ミュージアム ぐるっとパス事務局]

TEL:03-5610-0051(10:00~17:00 土日祝を除く)

〒130-0015 東京都墨田区横網1-4-1

公益財団法人 東京都歴史文化財団内

[東京・ミュージアム ぐるっとパス2016](@gruttopass)

https://www.rekibun.or.jp/grutto/

対象は全79施設。何も美術館や博物館だけではありません。上野動物園や夢の島熱帯植物園、また葛西臨海水族園なども含まれます。

[ぐるっとパス概要]

価格:一冊2000円。

使用:各施設の入場券・割引券が綴られたチケットブック。

対象施設:都内の美術館や博物館など79施設。

有効期限:最初の利用日より2ヶ月。

一冊2000円。チケットブック方式です。期間は最初の利用日より2ヶ月。それぞれの指定の展示に一回ずつ使うことが出来ます。

各施設によって割引形態が異なるので注意が必要です。詳細は「ぐるっとパス」公式サイトからご確認ください。

「ぐるっとパス2016」全79対象施設

今回の最大の変更点は渋谷区立松濤美術館とたばこと塩の博物館が加わったことです。しかもともに企画、常設展が無料。パスを提示すれば完全フリーで入場出来ます。

また今年、改修工事を終える東京都写真美術館も11月後半より「ぐるっとパス」に復帰。一方で改修工事のため休館する東京都現代美術館での使用期限は5月29日までとなります。なお建替えのため長期休館中のブリヂストン美術館はリストより外れました。

[実券販売窓口]

「ぐるっとパス2016」全79対象施設のチケット販売窓口

東京観光情報センター(都庁第一本庁舎1階)

リブロ汐留シオサイト店・調布店、パルコブックセンター渋谷店・吉祥寺店、上野公園案内所、浅草文化観光センター、/TIC TOKYO(東京駅日本橋口)ほか

下記リンク先に4月から9月の間の「ぐるっとパス」対象の展覧会情報が掲載されています。

「ぐるっとパス2016 4~9月対象の展覧会情報」(PDF)

よりお得なのは企画展も無料の施設ではないでしょうか。例えば三井記念美術館、パナソニック汐留ミュージアム、渋谷区立松濤美術館、東京都庭園美術館、目黒区美術館、五島美術館、東京オペラシティアートギャラリーはいずれも企画展が無料。2~3館廻るだけで2000円の元が取れます。

[ぐるっとパス2016で4月中に無料で観覧出来る主な企画展]

「北大路魯山人の美」@三井記念美術館(4/12~6/26)

「中田英寿が出会った日本工芸」@パナソニック汐留ミュージアム(4/9~6/5)

「頴川美術館の名品」@松濤美術館(4/5~5/15)

「メディチ家の至宝 ルネサンスのジュエリーと名画」@東京都庭園美術館(4/22~7/5)

「高島野十郎展」@目黒区美術館(4/9~6/5)

「春の優品展 恋歌の筆のあと」@五島美術館(4/2~5/8)

「ライアン・マッギンレー展」@東京オペラシティアートギャラリー(4/16~7/10)

さらにもう一歩踏み込んでお得なのが、東京メトロ、ないし東京都交通局が発売している一日乗車券付きの「ぐるっとパス」です。

2016年版「メトロ&ぐるっとパス」を発売します!(東京メトロ)

「都営deぐるっとパス」を発売します(東京都交通局)

「ぐるっとパス」1冊に一日乗車券が2枚も付いて2700円。各乗車券の値段を考慮すると、メトロで500円、都営交通で700円ほどお得になります。

美術ファンにはすっかり定着した感のある「ぐるっとパス」。このパスを切っ掛けに初めて出向く美術館も少なくありません。今年も購入しては目当ての展覧会へ繰り出したいと思います。

「TOKYO美術館2016-2017/エイ出版社」

「TOKYO美術館2016-2017/エイ出版社」[東京・ミュージアム ぐるっとパス事務局]

TEL:03-5610-0051(10:00~17:00 土日祝を除く)

〒130-0015 東京都墨田区横網1-4-1

公益財団法人 東京都歴史文化財団内

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「博物館でお花見を」 東京国立博物館

東京国立博物館

「博物館でお花見を」

3/15~4/10

東京国立博物館で開催中の「博物館でお花見を」を見てきました。

桜も満開を迎えた東京の上野。お花見を博物館で楽しもうという企画です。桜をモチーフとした作品が東博本館内の随所に展示されています。

住吉具慶「観桜図屏風」 江戸時代・17世紀

今も昔も花見の様子は変わらないかもしれません。住吉具慶の「観桜図屏風」です。桜の木の下で座っては桜を愛でる公卿たち。背後には雄大な山が連なっています。手に盃を持っては笑みを浮かべる者もいました。胡粉でしょうか。花びらはかなり厚塗りです。何とものんびりした情景が描かれています。

仁阿弥道八「色絵桜樹図透鉢」 江戸時代・19世紀

桜の咲く空間そのものを鉢に落とし込んだのが仁阿弥道八です。名は「色絵桜樹図透鉢」。乾山に倣った作品です。緑の地面から桜の木が伸びては満開の花を咲かせています。透かしも巧み。さも花びらを象るかのようです。

鍋島「色絵桜樹図皿」 江戸時代・18世紀

鍋島にも桜をあしらった皿がありました。白抜きに桜の花々。見込みの全体を覆っています。花びらは一枚一枚、丁寧に染付で骨抜きしているそうです。満開の花。ちょうど木の下から花を見上げたような構図を示しています。

円山応挙「桜花図」 江戸時代・安永5年(1776)

桜に気品があります。応挙です。「桜花図」は44歳の作。ちょうど有名な「藤花図屏風」を手がけた頃です。枝にとまるは鶯。意外なのは制作した季節です。何と署名によれば11月とのこと。想像力を働かせては描いたのでしょうか。飾っては先に春の気分を味わっていたのかもしれません。

長沢芦雪「桜下美人図」 江戸時代・18世紀

応挙門下、芦雪にも優品が出ています。「桜下美人図」です。枝垂桜の下での女性の立ち姿を描いています。よく見ると着物の前にはひらりと一枚の花びらが舞っています。着物や帯の紋様も美しい。画家では珍しい美人画でもあります。

打掛「紅綸子地御簾薬玉桜模様」 江戸時代・18世紀

打掛にも桜は珍しくありません。ベースとなるのは鶴。吉祥模様です。そして桜は乱れ咲き。たくさんの花をつけています。刺繍は豪華です。艶やかでした。

歌川広重「江戸名所之内・上野東叡山」 江戸時代・19世紀

浮世絵がほぼ桜モチーフで占められています。例えば礒田湖龍斎の「桜下の遊女と若衆」に勝川春潮の「美人摘草」。さらにご当地ものです。広重の「江戸名所之内 上野東叡山」は上野の桜を描いたもの。肉筆も数点。やはり同じく桜でした。

ともかく館内は桜祭り。館内を春色に染めています。また桜の作品を探すのには「博物館でお花見を」のチラシが有用です。

「本館桜めぐり」スタンプラリー

中には「本館桜めぐり」と題したスタンプラリーもあります。スタンプ台は全部で5ヶ所。全て巡るとオリジナルミニ缶バッジがプレゼントされます。

船田一琴「瓢形酒入」 江戸時代・天保14年(1843)

特別公開の「国宝土偶 縄文の女神」もほぼ同会期での開催です。「縄文の女神」とは1992年に山形県で出土し、2012年に国宝指定を受けた日本最大の立像土偶です。残欠とともに都内で展示されるのは、国宝指定後、初めてのことになります。(撮影は不可。)こちらもお見逃しなきようご注意ください。

屋外では恒例の「春の庭園開放」も実施中です。通常、クローズしている本館北側の庭園を期間限定(4月17日まで)で散策することが出来ます。

池を中心に5棟の茶室の配する庭園。いわゆる回遊型でしょうか。ぐるりと一周すると様々な桜の木が植えられていることが分かります。全部で10種類ほどあるそうです。

多少の人出があるとはいえ、上野公園内と比べればはるかに落ち着いたもの。穴場と言っても良いお花見スポットです。

ちょうどこの土日が見頃のピークを迎えるのではないでしょうか。

4月10日まで開催されています。

「博物館でお花見を」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:3月15日(火) ~4月10日(日)

休館:3月22日(火)。

料金:一般620円(520円)、大学生410円(310円)、高校生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*特別展「黒田清輝」のチケットでも観覧可。

時間:9:30~17:00

*3月25日以降の金曜日は20時まで。3月26日以降の土・日は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「博物館でお花見を」

3/15~4/10

東京国立博物館で開催中の「博物館でお花見を」を見てきました。

桜も満開を迎えた東京の上野。お花見を博物館で楽しもうという企画です。桜をモチーフとした作品が東博本館内の随所に展示されています。

住吉具慶「観桜図屏風」 江戸時代・17世紀

今も昔も花見の様子は変わらないかもしれません。住吉具慶の「観桜図屏風」です。桜の木の下で座っては桜を愛でる公卿たち。背後には雄大な山が連なっています。手に盃を持っては笑みを浮かべる者もいました。胡粉でしょうか。花びらはかなり厚塗りです。何とものんびりした情景が描かれています。

仁阿弥道八「色絵桜樹図透鉢」 江戸時代・19世紀

桜の咲く空間そのものを鉢に落とし込んだのが仁阿弥道八です。名は「色絵桜樹図透鉢」。乾山に倣った作品です。緑の地面から桜の木が伸びては満開の花を咲かせています。透かしも巧み。さも花びらを象るかのようです。

鍋島「色絵桜樹図皿」 江戸時代・18世紀

鍋島にも桜をあしらった皿がありました。白抜きに桜の花々。見込みの全体を覆っています。花びらは一枚一枚、丁寧に染付で骨抜きしているそうです。満開の花。ちょうど木の下から花を見上げたような構図を示しています。

円山応挙「桜花図」 江戸時代・安永5年(1776)

桜に気品があります。応挙です。「桜花図」は44歳の作。ちょうど有名な「藤花図屏風」を手がけた頃です。枝にとまるは鶯。意外なのは制作した季節です。何と署名によれば11月とのこと。想像力を働かせては描いたのでしょうか。飾っては先に春の気分を味わっていたのかもしれません。

長沢芦雪「桜下美人図」 江戸時代・18世紀

応挙門下、芦雪にも優品が出ています。「桜下美人図」です。枝垂桜の下での女性の立ち姿を描いています。よく見ると着物の前にはひらりと一枚の花びらが舞っています。着物や帯の紋様も美しい。画家では珍しい美人画でもあります。

打掛「紅綸子地御簾薬玉桜模様」 江戸時代・18世紀

打掛にも桜は珍しくありません。ベースとなるのは鶴。吉祥模様です。そして桜は乱れ咲き。たくさんの花をつけています。刺繍は豪華です。艶やかでした。

歌川広重「江戸名所之内・上野東叡山」 江戸時代・19世紀

浮世絵がほぼ桜モチーフで占められています。例えば礒田湖龍斎の「桜下の遊女と若衆」に勝川春潮の「美人摘草」。さらにご当地ものです。広重の「江戸名所之内 上野東叡山」は上野の桜を描いたもの。肉筆も数点。やはり同じく桜でした。

ともかく館内は桜祭り。館内を春色に染めています。また桜の作品を探すのには「博物館でお花見を」のチラシが有用です。

「本館桜めぐり」スタンプラリー

中には「本館桜めぐり」と題したスタンプラリーもあります。スタンプ台は全部で5ヶ所。全て巡るとオリジナルミニ缶バッジがプレゼントされます。

船田一琴「瓢形酒入」 江戸時代・天保14年(1843)

特別公開の「国宝土偶 縄文の女神」もほぼ同会期での開催です。「縄文の女神」とは1992年に山形県で出土し、2012年に国宝指定を受けた日本最大の立像土偶です。残欠とともに都内で展示されるのは、国宝指定後、初めてのことになります。(撮影は不可。)こちらもお見逃しなきようご注意ください。

屋外では恒例の「春の庭園開放」も実施中です。通常、クローズしている本館北側の庭園を期間限定(4月17日まで)で散策することが出来ます。

池を中心に5棟の茶室の配する庭園。いわゆる回遊型でしょうか。ぐるりと一周すると様々な桜の木が植えられていることが分かります。全部で10種類ほどあるそうです。

多少の人出があるとはいえ、上野公園内と比べればはるかに落ち着いたもの。穴場と言っても良いお花見スポットです。

ちょうどこの土日が見頃のピークを迎えるのではないでしょうか。

4月10日まで開催されています。

「博物館でお花見を」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:3月15日(火) ~4月10日(日)

休館:3月22日(火)。

料金:一般620円(520円)、大学生410円(310円)、高校生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*特別展「黒田清輝」のチケットでも観覧可。

時間:9:30~17:00

*3月25日以降の金曜日は20時まで。3月26日以降の土・日は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |