都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「人間国宝展」 東京国立博物館

東京国立博物館

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」

1/15-2/23

東京国立博物館で開催中の「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」を見て来ました。

重要無形文化財の保持者である人間国宝。芸能に工芸。文化財保護法により「高度な技術」(文化庁WEBサイトより)を体現している人物を認定。日本のいわゆる「わざ」の継承者として扱われてきました。

平田郷陽「抱擁」昭和41(1966)年 個人蔵

本展ではその人間国宝から工芸に着目。ジャンルは陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形です。全104名の人間国宝の作品を紹介しています。

さて人間国宝展、構成において大きな特徴が。それは人間国宝の作品と古典作品を並べて展示しているのです。

「振袖 白縮緬地衝立鷹模様」 江戸時代・18世紀 東京国立博物館

古くは奈良時代の残欠から鎌倉期の刀剣に江戸期の振り袖まで。古典を参照しながらも、人間国宝はいかに自らの「わざ」を磨いてきたのか。対決展方式と言って良いのでしょうか。人間国宝と古典が向かい合う。全てではありません。ただそれでも前半から中盤までは常に古典を引用する形で展示が続いていきます。

例を挙げましょう。冒頭の三彩。一つは8世紀の重文「奈良三彩壺」、唐三彩の影響を受けて作られたもの。そして隣にあるのは人間国宝の加藤卓男の「三彩花器 爽容」。平成8年の作品です。いずれも緑色の斑紋が広がる。南瓜のような形も目を引きます。

「紅牙撥鏤尺」どうでしょうか。こちらも一つは奈良時代のもの。そしてもう一つは正倉院宝物を人間国宝の吉田文之が復元した作品。まさに古典に習う。ともに艶やかな赤い草花の模様に惹かれます。

ちなみに目印はピンクと水色です。と言うのも実はケースの中の作品、古典をピンク色、そして人間国宝を水色の台に載せている。それで簡単に見分けることが出来るわけです。

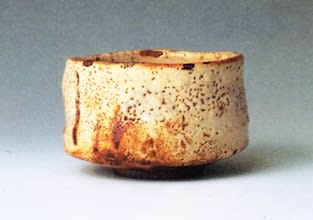

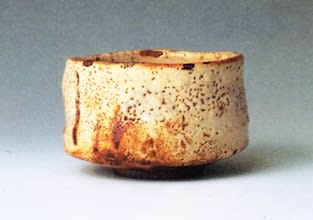

「志野茶碗 銘 広沢」 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 湯木美術館

古典で思いがけない魅惑的な作品を見つけました。それが湯木美術館からやって来た「志野茶碗 銘 広沢」です。美しき緋色に仄かに浮かび上がる鉄絵。少し口を手前に向くような形をしているのでしょうか。胴には指一本分くらいの窪みもある。独立ケースのために横からも楽しめました。

「火焔型土器」 縄文時代(中期)前3000~前2000年 十日町市博物館

また興味深いのは「研究員の選ぶ古典の名宝」と題し、縄文の火焔土器から桃山期の小袖に仁清の壺などがまとめて紹介されているコーナーがあること。作品は約10点。いずれも国宝、重文です。

こうした古典作品、一部を除いては東博所蔵の作が多く、日頃、常設なりを追っている方にとっては新鮮味に欠けるかもしれません。しかしながら展示に「厚み」をもたらしている。面白い試みだと思いました。

さて新鮮味といえば、私が初めて見知った中で強く印象に残った作品をいくつか。玉かじ象谷(たまかじぞうこく)。江戸末期に高松で活躍した漆工家。香川漆芸の祖と呼ばれる人物です。

ともかく見事なのは「堆朱二重彫御皷箱」の透かし彫り。朱色に染まる箱へ牡丹に蝶に菊を彫り込む。デコラティブです。当時の藩の依頼を受けて制作されたもの。立派な葵の家紋も刻まれています。

また象谷では硯匣も出ていましたが、何でも東南アジアの技術を咀嚼したとか。中国の伝統的な漆塗技法を開拓したそうです。

染織では芹沢けい介作の「小川紙漉村文着物」と琉球の「縹色地松皮菱に松梅菊模様衣装」の比較も面白いのではないでしょうか。紅型の鮮やかでかつ力強い色遣い。芹沢も巧みに取り込んでいますが、そもそも本作は彼がコレクションしたものです。今も静岡の芹沢美術館に収められています。

徳田八十吉(三代)「耀彩壺 恒河」 平成15(2003)年 小松市立博物館

ラストはデザインへの展開です。光り眩しきグラデーションが異彩を放つ徳田八十吉(三代)の「耀彩壺 恒河」、または大きくウエーブする波を造形に落とし込んだ生野祥雲斎の「竹華器 怒濤」。そして竹華器では照明にも注目です。器から影が伸びてさらにダイナミックに見える。効果的でした。

生野祥雲斎「竹華器 怒濤」 昭和31(1956)年 東京国立近代美術館

なお同じく平成館の1階、企画展示室でも「特集陳列 人間国宝の現在」を開催中。特別展では物故者を紹介しているのに対し、こちらは現在も活躍している方々。計53名です。まさに二つで一つの展覧会と言って良いでしょう。お見逃しなきようご注意下さい。(総合文化展のチケットでも入場出来ます。)

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」

心なしか同じ平成館の「クリーブランド美術館」展より混雑しているような気がしました。会期も短めです。早めの観覧が良さそうです。

*関連エントリ(併催の展覧会)

「クリーブランド美術館展」 東京国立博物館

2月23日まで開催されています。

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月15日(水) ~2月23日(日)

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで。)

休館:月曜日。

料金:一般1000(800)円、大学生800(600)円、高校生600(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*「クリーブランド美術館展」との共通観覧券あり。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」

1/15-2/23

東京国立博物館で開催中の「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」を見て来ました。

重要無形文化財の保持者である人間国宝。芸能に工芸。文化財保護法により「高度な技術」(文化庁WEBサイトより)を体現している人物を認定。日本のいわゆる「わざ」の継承者として扱われてきました。

平田郷陽「抱擁」昭和41(1966)年 個人蔵

本展ではその人間国宝から工芸に着目。ジャンルは陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形です。全104名の人間国宝の作品を紹介しています。

さて人間国宝展、構成において大きな特徴が。それは人間国宝の作品と古典作品を並べて展示しているのです。

「振袖 白縮緬地衝立鷹模様」 江戸時代・18世紀 東京国立博物館

古くは奈良時代の残欠から鎌倉期の刀剣に江戸期の振り袖まで。古典を参照しながらも、人間国宝はいかに自らの「わざ」を磨いてきたのか。対決展方式と言って良いのでしょうか。人間国宝と古典が向かい合う。全てではありません。ただそれでも前半から中盤までは常に古典を引用する形で展示が続いていきます。

例を挙げましょう。冒頭の三彩。一つは8世紀の重文「奈良三彩壺」、唐三彩の影響を受けて作られたもの。そして隣にあるのは人間国宝の加藤卓男の「三彩花器 爽容」。平成8年の作品です。いずれも緑色の斑紋が広がる。南瓜のような形も目を引きます。

「紅牙撥鏤尺」どうでしょうか。こちらも一つは奈良時代のもの。そしてもう一つは正倉院宝物を人間国宝の吉田文之が復元した作品。まさに古典に習う。ともに艶やかな赤い草花の模様に惹かれます。

ちなみに目印はピンクと水色です。と言うのも実はケースの中の作品、古典をピンク色、そして人間国宝を水色の台に載せている。それで簡単に見分けることが出来るわけです。

「志野茶碗 銘 広沢」 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 湯木美術館

古典で思いがけない魅惑的な作品を見つけました。それが湯木美術館からやって来た「志野茶碗 銘 広沢」です。美しき緋色に仄かに浮かび上がる鉄絵。少し口を手前に向くような形をしているのでしょうか。胴には指一本分くらいの窪みもある。独立ケースのために横からも楽しめました。

「火焔型土器」 縄文時代(中期)前3000~前2000年 十日町市博物館

また興味深いのは「研究員の選ぶ古典の名宝」と題し、縄文の火焔土器から桃山期の小袖に仁清の壺などがまとめて紹介されているコーナーがあること。作品は約10点。いずれも国宝、重文です。

こうした古典作品、一部を除いては東博所蔵の作が多く、日頃、常設なりを追っている方にとっては新鮮味に欠けるかもしれません。しかしながら展示に「厚み」をもたらしている。面白い試みだと思いました。

さて新鮮味といえば、私が初めて見知った中で強く印象に残った作品をいくつか。玉かじ象谷(たまかじぞうこく)。江戸末期に高松で活躍した漆工家。香川漆芸の祖と呼ばれる人物です。

ともかく見事なのは「堆朱二重彫御皷箱」の透かし彫り。朱色に染まる箱へ牡丹に蝶に菊を彫り込む。デコラティブです。当時の藩の依頼を受けて制作されたもの。立派な葵の家紋も刻まれています。

また象谷では硯匣も出ていましたが、何でも東南アジアの技術を咀嚼したとか。中国の伝統的な漆塗技法を開拓したそうです。

染織では芹沢けい介作の「小川紙漉村文着物」と琉球の「縹色地松皮菱に松梅菊模様衣装」の比較も面白いのではないでしょうか。紅型の鮮やかでかつ力強い色遣い。芹沢も巧みに取り込んでいますが、そもそも本作は彼がコレクションしたものです。今も静岡の芹沢美術館に収められています。

徳田八十吉(三代)「耀彩壺 恒河」 平成15(2003)年 小松市立博物館

ラストはデザインへの展開です。光り眩しきグラデーションが異彩を放つ徳田八十吉(三代)の「耀彩壺 恒河」、または大きくウエーブする波を造形に落とし込んだ生野祥雲斎の「竹華器 怒濤」。そして竹華器では照明にも注目です。器から影が伸びてさらにダイナミックに見える。効果的でした。

生野祥雲斎「竹華器 怒濤」 昭和31(1956)年 東京国立近代美術館

なお同じく平成館の1階、企画展示室でも「特集陳列 人間国宝の現在」を開催中。特別展では物故者を紹介しているのに対し、こちらは現在も活躍している方々。計53名です。まさに二つで一つの展覧会と言って良いでしょう。お見逃しなきようご注意下さい。(総合文化展のチケットでも入場出来ます。)

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」心なしか同じ平成館の「クリーブランド美術館」展より混雑しているような気がしました。会期も短めです。早めの観覧が良さそうです。

*関連エントリ(併催の展覧会)

「クリーブランド美術館展」 東京国立博物館

2月23日まで開催されています。

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月15日(水) ~2月23日(日)

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで。)

休館:月曜日。

料金:一般1000(800)円、大学生800(600)円、高校生600(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*「クリーブランド美術館展」との共通観覧券あり。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )