都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館

水戸芸術館

「ダレン・アーモンド 追考」

2013/11/16-2014/2/2

水戸芸術館で開催中の「ダレン・アーモンド 追考」を見て来ました。

「ダレン・アーモンドは、写真や映像、時計といった素材を使い、現実と記憶の世界が交錯する作品を創出するイギリス人現代美術作家です。」(展覧会WEBサイトより転載)

1971年にイギリスに生まれた作家、ダレン・アーモンド。私が初めて彼の作品をある程度まとめて見たのはつい昨年、国立新美術館での「アーティストファイル2013」展のこと。その時は月明かりの元で撮影された「幻想的」な写真に惹かれ、いつぞや制作の全体像を知りたいと思ったものでした。

機会はそう遠くない時にやってくる。ここに「アーティストファイル」に続いてダレン・アーモンドの展示を開催。今回は個展です。そしてそれは結論から申し上げると、私の作家に対する先入観、または認識のようなものを一変させる展覧会でもありました。

前振りが長くなりました。ともかくは展示を追ってみます。

まずはエントランス。「The Last Line」と題する詩の一節が掲げられている。アメリカの心理学者、ティモシー・リアリーが老子の思想にインスピレーションを得て編んだという詩作。「すべては過ぎ行く」。一体何だろうか。そして振り返ると無数の時計が壁に貼り付いている。「Tide」です。全部で450台のデジタル時計。単なる置物ではありません。しばらく眺めているとガチャンと音をたてて分を刻んでいく。時の流れ。そのリズム。掴めるようで掴めない。さらに先へ進んでみました。

すると暗室に映像2点、「Less Than Zero」と「Geisterbahn」が展示されています。なお先に触れておきますが、本展、美術館のWEBでも案内があるように、いくつかの映像に際しては徹底した暗室、言い換えれば真っ暗闇の空間が用意されています。足元すら分からない。否応無しに映像画面との対峙が要求されます。

「Less Than Zero」で扱われているのは汚染物質によって居住なりが制限されてしまった閉鎖都市、中央シベリアのノリリスクです。強く吹き荒れる風に抉られた大地、そこに立ち並ぶ鉄柱なり電線。産業の痕跡。無人の荒野。かつて鉱山で栄えたというこの町の成れの果てが示される。またダレン・アーモンド自身もイギリスの炭鉱の町で生まれています。そして耳に飛び込んでくるのは「武器」や「経済」といった言葉。感傷的なものを呼び起こさない。経済や文明への批判的な眼差しもあるのかもしれません。

「Geisterbahn」は幽霊列車です。こちらも暗室奥、そして今度はほぼ床面に近い位置にある小さなモニターに映されている。ウィーンにあるという古いお化け屋敷の中を疾走する列車。産業革命の時代にはこうした技術がアトラクションとして好まれたとか。それにしても鉄道という素材ながらも不気味な映像です。走る列車を見ているとその中へ引きずり込まれるような錯覚さえ与えられます。思わず我に返って次の展示室へと進みました。

「Chance Encounter 004」2012年 キャンバス、アクリル

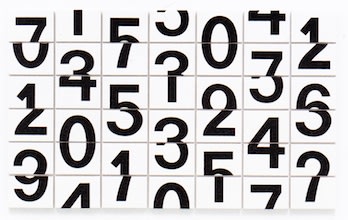

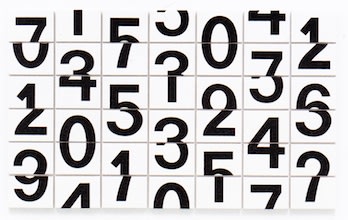

すると今度は一転しての明るい通路。そこには1~9の数字をモチーフとしたペインティングが何点も並び、さらにはお馴染みの写真作品も展示されています。数字はやはり先の時計しかり、時間を表しているのでしょうか。数字はいずれもキャンバスで切り刻まれている。まるでパズルです。何らかの法則があるのでしょうか。複雑に組合わさっていました。

「Civil Dawn@Mt.hiei」2008年 Cプリント

写真は思いがけない方法で展示されていました。「Civil Dawn@Mt.hiei」です。5枚の連作、hieiとあるようにモチーフは比叡山。薄暗がり、靄にかすむ木々。等伯の松林図を思わせる世界。てっきり月の明かりの元での撮影かと思いきや、今回は夜明けの太陽の光で写されたものです。そして思いがけないというのは、写真に窓からの強い光が当たっていること。さらにはその前に「ラウシェンバーグのマントルピース」、つまりは太陽の光を受けて回転するラジオメーターが置かれているのです。

「ラウシェンバーグのマントルピース」2012年 硼珪酸ガラス、ウォルフラム、雲母、季ガス、炭酸すす

光を半ば運動に置き換えたラジオメーター。まだ朝の薄暗がりの時間の光を写真に集めた「Civil Dawn」。ともに見えない光を見せようとする試み。そしてそれらが実際の太陽の光に照らされている。夜はどのように見えるのでしょうか。光に対するダレン・アーモンドの繊細な感覚が伺い知れます。

衝撃的な映像に出会いました。それは「Sometimes Still」。先のhiei同様、比叡山に取材した作品。今度は千日回峰行、何と7年もかけて行われるという荒行です。

白装束を身につけて真っ暗闇の山道を駆ける僧侶たち。言ってしまえばその様子を淡々と捉えているわけですが、まず映像の見せ方からして面白い。ちょうど左右、斜めに連なるように映像が並んでいる。右に左へとぶれる映像。目の前に立ちはだかる木々。僧、経を読む声。そして闇に炎。渾然一体となって迫りくる。この世のものなのか。死。彼岸です。ある意味での凄まじい臨場感。もう二度と俗世に戻れないのではないか。恐怖感すら覚えました。

人の記憶、心理を見つめたのでしょうか。映像の「Traction」がまた目を引きます。二面のスクリーン。二人の男女。語るのは男性のみ。しかも自らの傷ついた体験。怪我をひたすらに語るのです。

ネタバレになりますが、この男女、作家の父親と母親です。母は父の話を聞きながら、時に穏やかに笑い、そしてまた涙する。語るということがかくも傷を解き放すのか。なお父はダレンの故郷、炭鉱の街で肉体労働をしていたとのこと。語ることで土地の歴史も呼び起こします。

「Perfct Time」(部分)2013年 18台のデジタル時計

絵画において切り刻まれた数字、意外な形で時計と邂逅しました。「Perfct Time」と名付けられた作品。初めの時計の作品と同様、デジタル時計を並べたものですが、今度は何と数字が絵画作品のように入れ混ぜになっている。つまり何時か分からない。しかしながら1分毎にガチャンと時は刻む。時間を掻き乱す。思考も揺さぶります。

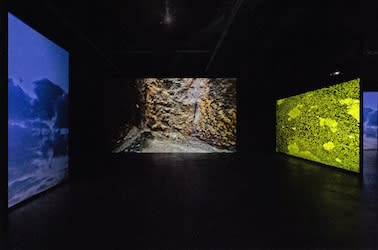

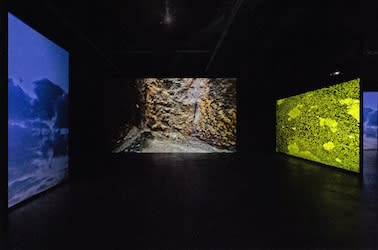

「All Things Pass」2012年 ヴィデオインスタレーション

ラストの映像が壮観です。ここまでは内省的、言わば死を連想させる作品が多く、重々しい雰囲気が続きましたが、最後の「All Things Pass」は生命賛歌。一気に生きることの喜びへと引き上げる。舞台はインドです。9世紀に作られたという世界で一番大きな井戸、チャンド・パオリ。全ての源の水が光と出会って人とも関わる時間。細かには申しません。あまりにも美しい。そしてよく考えると作品のタイトル、「All Things Pass」、全ては過ぎ去る。初めの「The Last Line」に響きます。空間に時間に記憶。それらが様々な素材を介して行き来する。そして入口では「Tide」がまた時間を刻んでいる。展示を見る前の時間と、経由して改めて接した時間との関係。最初と最後で一つの大きな環を描くように繋がりました。

難解という言葉が適切かどうかわかりませんが、いわゆる取っ付き易い展覧会ではありません。しかしながら会場を2周、3周していくと、全てに通じる何かを感じ取ることが出来る。写真は単に「幻想的」だけであったわけではない。通底していたのは半ば諸行無常とも言うべき思想観。もちろん私の思い過ごしもあるかもしれません。ただ最後は見に行って良かったと思いました。

図録が制作中(6000円超えの豪華版のようです。)でした。ショップで予約を受付けています。

映像作は計5点、各9、15、25、28、30分。じっくり見ると時間もかかります。余裕を持ってお出かけ下さい。

2月2日まで開催されています。私はおすすめします。

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(@MITOGEI_Gallery)

会期:2013年11月16日(土)~2014年2月2日(日)

休館:月曜日。年末年始(12/27~1/3)。

時間:9:30~18:00 *入館は17:30まで。

料金:一般800円、団体(20名以上)600円。中学生以下、65歳以上は無料。

住所:水戸市五軒町1-6-8

交通:JR線水戸駅北口バスターミナル4~7番のりばから「泉町1丁目」下車。徒歩2分。

「ダレン・アーモンド 追考」

2013/11/16-2014/2/2

水戸芸術館で開催中の「ダレン・アーモンド 追考」を見て来ました。

「ダレン・アーモンドは、写真や映像、時計といった素材を使い、現実と記憶の世界が交錯する作品を創出するイギリス人現代美術作家です。」(展覧会WEBサイトより転載)

1971年にイギリスに生まれた作家、ダレン・アーモンド。私が初めて彼の作品をある程度まとめて見たのはつい昨年、国立新美術館での「アーティストファイル2013」展のこと。その時は月明かりの元で撮影された「幻想的」な写真に惹かれ、いつぞや制作の全体像を知りたいと思ったものでした。

機会はそう遠くない時にやってくる。ここに「アーティストファイル」に続いてダレン・アーモンドの展示を開催。今回は個展です。そしてそれは結論から申し上げると、私の作家に対する先入観、または認識のようなものを一変させる展覧会でもありました。

前振りが長くなりました。ともかくは展示を追ってみます。

まずはエントランス。「The Last Line」と題する詩の一節が掲げられている。アメリカの心理学者、ティモシー・リアリーが老子の思想にインスピレーションを得て編んだという詩作。「すべては過ぎ行く」。一体何だろうか。そして振り返ると無数の時計が壁に貼り付いている。「Tide」です。全部で450台のデジタル時計。単なる置物ではありません。しばらく眺めているとガチャンと音をたてて分を刻んでいく。時の流れ。そのリズム。掴めるようで掴めない。さらに先へ進んでみました。

すると暗室に映像2点、「Less Than Zero」と「Geisterbahn」が展示されています。なお先に触れておきますが、本展、美術館のWEBでも案内があるように、いくつかの映像に際しては徹底した暗室、言い換えれば真っ暗闇の空間が用意されています。足元すら分からない。否応無しに映像画面との対峙が要求されます。

「Less Than Zero」で扱われているのは汚染物質によって居住なりが制限されてしまった閉鎖都市、中央シベリアのノリリスクです。強く吹き荒れる風に抉られた大地、そこに立ち並ぶ鉄柱なり電線。産業の痕跡。無人の荒野。かつて鉱山で栄えたというこの町の成れの果てが示される。またダレン・アーモンド自身もイギリスの炭鉱の町で生まれています。そして耳に飛び込んでくるのは「武器」や「経済」といった言葉。感傷的なものを呼び起こさない。経済や文明への批判的な眼差しもあるのかもしれません。

「Geisterbahn」は幽霊列車です。こちらも暗室奥、そして今度はほぼ床面に近い位置にある小さなモニターに映されている。ウィーンにあるという古いお化け屋敷の中を疾走する列車。産業革命の時代にはこうした技術がアトラクションとして好まれたとか。それにしても鉄道という素材ながらも不気味な映像です。走る列車を見ているとその中へ引きずり込まれるような錯覚さえ与えられます。思わず我に返って次の展示室へと進みました。

「Chance Encounter 004」2012年 キャンバス、アクリル

すると今度は一転しての明るい通路。そこには1~9の数字をモチーフとしたペインティングが何点も並び、さらにはお馴染みの写真作品も展示されています。数字はやはり先の時計しかり、時間を表しているのでしょうか。数字はいずれもキャンバスで切り刻まれている。まるでパズルです。何らかの法則があるのでしょうか。複雑に組合わさっていました。

「Civil Dawn@Mt.hiei」2008年 Cプリント

写真は思いがけない方法で展示されていました。「Civil Dawn@Mt.hiei」です。5枚の連作、hieiとあるようにモチーフは比叡山。薄暗がり、靄にかすむ木々。等伯の松林図を思わせる世界。てっきり月の明かりの元での撮影かと思いきや、今回は夜明けの太陽の光で写されたものです。そして思いがけないというのは、写真に窓からの強い光が当たっていること。さらにはその前に「ラウシェンバーグのマントルピース」、つまりは太陽の光を受けて回転するラジオメーターが置かれているのです。

「ラウシェンバーグのマントルピース」2012年 硼珪酸ガラス、ウォルフラム、雲母、季ガス、炭酸すす

光を半ば運動に置き換えたラジオメーター。まだ朝の薄暗がりの時間の光を写真に集めた「Civil Dawn」。ともに見えない光を見せようとする試み。そしてそれらが実際の太陽の光に照らされている。夜はどのように見えるのでしょうか。光に対するダレン・アーモンドの繊細な感覚が伺い知れます。

衝撃的な映像に出会いました。それは「Sometimes Still」。先のhiei同様、比叡山に取材した作品。今度は千日回峰行、何と7年もかけて行われるという荒行です。

白装束を身につけて真っ暗闇の山道を駆ける僧侶たち。言ってしまえばその様子を淡々と捉えているわけですが、まず映像の見せ方からして面白い。ちょうど左右、斜めに連なるように映像が並んでいる。右に左へとぶれる映像。目の前に立ちはだかる木々。僧、経を読む声。そして闇に炎。渾然一体となって迫りくる。この世のものなのか。死。彼岸です。ある意味での凄まじい臨場感。もう二度と俗世に戻れないのではないか。恐怖感すら覚えました。

人の記憶、心理を見つめたのでしょうか。映像の「Traction」がまた目を引きます。二面のスクリーン。二人の男女。語るのは男性のみ。しかも自らの傷ついた体験。怪我をひたすらに語るのです。

ネタバレになりますが、この男女、作家の父親と母親です。母は父の話を聞きながら、時に穏やかに笑い、そしてまた涙する。語るということがかくも傷を解き放すのか。なお父はダレンの故郷、炭鉱の街で肉体労働をしていたとのこと。語ることで土地の歴史も呼び起こします。

「Perfct Time」(部分)2013年 18台のデジタル時計

絵画において切り刻まれた数字、意外な形で時計と邂逅しました。「Perfct Time」と名付けられた作品。初めの時計の作品と同様、デジタル時計を並べたものですが、今度は何と数字が絵画作品のように入れ混ぜになっている。つまり何時か分からない。しかしながら1分毎にガチャンと時は刻む。時間を掻き乱す。思考も揺さぶります。

「All Things Pass」2012年 ヴィデオインスタレーション

ラストの映像が壮観です。ここまでは内省的、言わば死を連想させる作品が多く、重々しい雰囲気が続きましたが、最後の「All Things Pass」は生命賛歌。一気に生きることの喜びへと引き上げる。舞台はインドです。9世紀に作られたという世界で一番大きな井戸、チャンド・パオリ。全ての源の水が光と出会って人とも関わる時間。細かには申しません。あまりにも美しい。そしてよく考えると作品のタイトル、「All Things Pass」、全ては過ぎ去る。初めの「The Last Line」に響きます。空間に時間に記憶。それらが様々な素材を介して行き来する。そして入口では「Tide」がまた時間を刻んでいる。展示を見る前の時間と、経由して改めて接した時間との関係。最初と最後で一つの大きな環を描くように繋がりました。

難解という言葉が適切かどうかわかりませんが、いわゆる取っ付き易い展覧会ではありません。しかしながら会場を2周、3周していくと、全てに通じる何かを感じ取ることが出来る。写真は単に「幻想的」だけであったわけではない。通底していたのは半ば諸行無常とも言うべき思想観。もちろん私の思い過ごしもあるかもしれません。ただ最後は見に行って良かったと思いました。

図録が制作中(6000円超えの豪華版のようです。)でした。ショップで予約を受付けています。

映像作は計5点、各9、15、25、28、30分。じっくり見ると時間もかかります。余裕を持ってお出かけ下さい。

2月2日まで開催されています。私はおすすめします。

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(@MITOGEI_Gallery)

会期:2013年11月16日(土)~2014年2月2日(日)

休館:月曜日。年末年始(12/27~1/3)。

時間:9:30~18:00 *入館は17:30まで。

料金:一般800円、団体(20名以上)600円。中学生以下、65歳以上は無料。

住所:水戸市五軒町1-6-8

交通:JR線水戸駅北口バスターミナル4~7番のりばから「泉町1丁目」下車。徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )