都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「アンリ・ル・シダネル展」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館

「アンリ・ル・シダネル展」

2011/11/12-2012/2/5

20世紀初頭、フランスで活躍したアンティミストの画家、アンリ・ル・シダネル(1862~1939)の画業を展観します。埼玉県立近代美術館で開催中の「アンリ・ル・シダネル展」へ行ってきました。

フランスで「親愛」や「親密」を意味するというアンティームですが、シダネルは身の回りの自然、草木や花々、そして日常の風景などを一生涯に渡って抒情的に描き続けました。

この展覧会ではそうしたシダネルの画業を、主に彼が生活し、また旅した地域にスポットを当てて振り返ります。 フランス、オランダ、及び日本国内の美術館より集められた約70点の油彩画、及びリトグラフが一堂に会していました。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 自画像

第2章 エタプル

第3章 人物像

第4章 オワーズ県の小さな町々

第5章 取材旅行

第6章 ブルターニュ地方

第7章 ジェルブロワ

第8章 食卓

第9章 ヴェルサイユ

旅する画家とも称されるシダネルですが、父は船乗りであるなど、海と密接に関わっていた一家で育ちます。 1862年にモーリシャスで生まれた彼は10歳の時にフランスへ移住し、1880年にはカバネルの私塾へと入門しました。

若かりしシダネルの才能を伺えるのは、冒頭に展示された16歳の頃の自画像です。ここで彼は鉛筆によって極めて写実的に自身の姿を捉えています。柔らかいタッチによる髪の毛をはじめ、巧みな陰影で生み出された立体感など、早くも画家として自立し得るかのような表現力で驚かされました。

旅するシダネルが最初に見つけた土地はピカルディ地方、北海にほど近いエタプルです。ここで彼は今後、生涯追い求めることになる『微妙な光』に反応、またミレーの感傷的な写実表現に影響されて、早くも独自の画風を展開していきました。

またシダネルで重要なのは象徴主義との関わりです。彼は光の効果、とりわけ夕方の光に着目して様々な風景を描きましたが、1898年にはロダンバックの「死の都」でも有名なブリュージュに滞在し、象徴派的な表現を吸収していきました。

元々、シダネルはモネ、スーラなど、印象派から新印象派に学んだ画家です。もちろんそれは確かに光の取り込み方や色彩感などでも見てとれますが、やはり表現の志向としては象徴派として捉えても差し支えないのかもしれません。

「月明かりのなか輪舞」 1899年 個人蔵

そうしたシダネルの象徴派的な側面を伺わせるのが、「月明かりのなか輪舞」(1899年)です。得意とする薄暗い月明かりのもと、何やら輪になって踊る女性たちが描かれていますが、どこかラトゥールやカリエールのような印象を与えるのではないでしょうか。

この静謐でかつ幻想的な作風こそ、シダネルの真骨頂といえるのかもしれません。

そして何と言ってもシダネルの描いた風景で忘れられないのが水辺、とりわけ街の運河を表した作品群です。

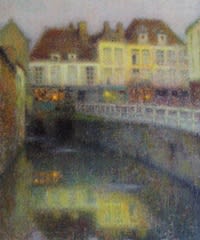

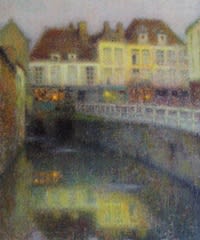

「運河(アミアン)」 1901年 個人蔵

「運河(アミアン)」(1901年)では運河越しに佇む街の夕景が描かれています。うっすらと紫色がかった空をはじめ、水面に映る街などは、いかにもシダネルならではの表現ですが、人気のない街の中にも窓から明かりがこぼれ、それがどこか温かみのある印象を与えているのも重要なところです。

「運河(ムイ)」 1904年 個人蔵

またシダネルは水辺の街を好んで旅しましたが、うちワイルドが幽閉されたベルヌーヴァルにも滞在し、そこでワイルドへのオマージュとなる「月明かり」(1903年)も制作しました。

またシダネルは1914年、ビエンナーレにも参加するために、ブリュージュと同様、運河の張り巡らされた水の街ヴェネツィアへと向かいました。

月明かりと運河、そして人気のない街における窓からこぼれた明かりこそ、シダネルの十八番と言えるかもしれません。

さて旅人シダネルにおいて最も重要な街とは、かつてフランスとイギリスが500年にも渡って覇権を争った地としても有名なジェルブロワです。

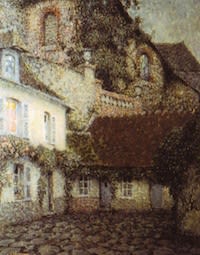

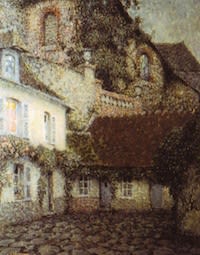

「教会の下の家、黄昏(ジェルブロワ)」 1934年 トロワ美術館

彼は1901年、中世の影を色濃く残すこのパリ北方の村に住居を構え、自宅の庭はおろか、村全体を薔薇で覆い尽くそうと努力しました。

というわけで、展覧会の後半は薔薇です。時に空間を埋め尽くさんとばかりに咲き誇る薔薇を取り込んだ作品が数多く登場します。

「離れ屋(ジェルブロワ)」 1927年 ひろしま美術館

ちらし表紙を飾る「離れ屋(ジェルブロワ)」(1927年)の美しさに目を奪われた方も多いのではないでしょうか。

それこそ明かりの灯る東屋を取り囲むかのように薔薇が咲き乱れています。薔薇と建物とが調和するかのような、言わば生活と自然とが親密な関係を結んでいる光景こそ、シダネルの求めた理想郷だったのかもしれません。

またアンティミストとしてのシダネルは、この後半生の方が強く出ています。

彼はジェルブロワの中庭のテラスで好んで食事をとったそうですが、その食卓を何点も描きました。

「室内(ジェルブロワ)」 1903年 ブローニュ=シュル=メール、シャトー美術館

もちろんそこにはこれまでと同様、人は殆ど描かれていません。また時に室内の食卓も描きましたが、残されたテーブルの上のグラスや皿に瓶など、どこかいないはずの人の気配の名残を感じさせる静謐な風景は、かのハンマースホイを思わせるものすらありました。

「青いテーブル(ジェルブロワ)」1923年 ラーレン(オランダ)、シンガー美術館

初めにも触れたスーラの表現云々は、この時期の作品からも見てとることが出来るかもしれません。 「青いテーブル(ジェルブロワ)」(1923年)における点描的表現はかなり大胆と言えるのではないでしょうか。

また晩年、ヴェルサイユを愛したシダネルはかの地をたくさん描きましたが、宮殿には目もくれず、ただひたすらに庭のみに関心を向けていたそうです。

そしてこの時期の作品で衝撃的なのが「月夜」(1929年)に他なりません。地平にヴェルサイユの庭の円形の噴水を描き、その上め高らかにのぼる月、そして明かりは、まさしく神々しいまでの威厳に満ち溢れていました。

「広場(ブリュッセル)」1934年 ラーレン(オランダ)、シンガー美術館

これまでにもシダネルは象徴派展などで単発的に見る機会がありましたが、こうした回顧展は何と日本では初めてとのことです。象徴派好きにとってはたまらない展覧会でもありました。

なお本展は巡回展です。埼玉展以降、以下のスケジュールで巡回します。

交通便利な新宿の損保で見るのももちろん良いかもしれませんが、ここは自然、花を描き続けたシダネルの展覧会です。 周囲を緑に囲まれた埼玉県美には相応しい企画だと言えるのではないでしょうか。スペースにも余裕があります。ゆったりとした気持ちでシダネルの美しい絵画を楽しむことが出来ました。

来年、2012年の2月5日までの開催です。おすすめします。

「アンリ・ル・シダネル展」 埼玉県立近代美術館

会期:2011年11月12日(土)~2012年2月5日(日)

休館:月曜日。但し11月14日、1月9日は開館。年末年始(12月27日~1月6日)

時間:10:00~17:30

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

「アンリ・ル・シダネル展」

2011/11/12-2012/2/5

20世紀初頭、フランスで活躍したアンティミストの画家、アンリ・ル・シダネル(1862~1939)の画業を展観します。埼玉県立近代美術館で開催中の「アンリ・ル・シダネル展」へ行ってきました。

フランスで「親愛」や「親密」を意味するというアンティームですが、シダネルは身の回りの自然、草木や花々、そして日常の風景などを一生涯に渡って抒情的に描き続けました。

この展覧会ではそうしたシダネルの画業を、主に彼が生活し、また旅した地域にスポットを当てて振り返ります。 フランス、オランダ、及び日本国内の美術館より集められた約70点の油彩画、及びリトグラフが一堂に会していました。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 自画像

第2章 エタプル

第3章 人物像

第4章 オワーズ県の小さな町々

第5章 取材旅行

第6章 ブルターニュ地方

第7章 ジェルブロワ

第8章 食卓

第9章 ヴェルサイユ

旅する画家とも称されるシダネルですが、父は船乗りであるなど、海と密接に関わっていた一家で育ちます。 1862年にモーリシャスで生まれた彼は10歳の時にフランスへ移住し、1880年にはカバネルの私塾へと入門しました。

若かりしシダネルの才能を伺えるのは、冒頭に展示された16歳の頃の自画像です。ここで彼は鉛筆によって極めて写実的に自身の姿を捉えています。柔らかいタッチによる髪の毛をはじめ、巧みな陰影で生み出された立体感など、早くも画家として自立し得るかのような表現力で驚かされました。

旅するシダネルが最初に見つけた土地はピカルディ地方、北海にほど近いエタプルです。ここで彼は今後、生涯追い求めることになる『微妙な光』に反応、またミレーの感傷的な写実表現に影響されて、早くも独自の画風を展開していきました。

またシダネルで重要なのは象徴主義との関わりです。彼は光の効果、とりわけ夕方の光に着目して様々な風景を描きましたが、1898年にはロダンバックの「死の都」でも有名なブリュージュに滞在し、象徴派的な表現を吸収していきました。

元々、シダネルはモネ、スーラなど、印象派から新印象派に学んだ画家です。もちろんそれは確かに光の取り込み方や色彩感などでも見てとれますが、やはり表現の志向としては象徴派として捉えても差し支えないのかもしれません。

「月明かりのなか輪舞」 1899年 個人蔵

そうしたシダネルの象徴派的な側面を伺わせるのが、「月明かりのなか輪舞」(1899年)です。得意とする薄暗い月明かりのもと、何やら輪になって踊る女性たちが描かれていますが、どこかラトゥールやカリエールのような印象を与えるのではないでしょうか。

この静謐でかつ幻想的な作風こそ、シダネルの真骨頂といえるのかもしれません。

そして何と言ってもシダネルの描いた風景で忘れられないのが水辺、とりわけ街の運河を表した作品群です。

「運河(アミアン)」 1901年 個人蔵

「運河(アミアン)」(1901年)では運河越しに佇む街の夕景が描かれています。うっすらと紫色がかった空をはじめ、水面に映る街などは、いかにもシダネルならではの表現ですが、人気のない街の中にも窓から明かりがこぼれ、それがどこか温かみのある印象を与えているのも重要なところです。

「運河(ムイ)」 1904年 個人蔵

またシダネルは水辺の街を好んで旅しましたが、うちワイルドが幽閉されたベルヌーヴァルにも滞在し、そこでワイルドへのオマージュとなる「月明かり」(1903年)も制作しました。

またシダネルは1914年、ビエンナーレにも参加するために、ブリュージュと同様、運河の張り巡らされた水の街ヴェネツィアへと向かいました。

月明かりと運河、そして人気のない街における窓からこぼれた明かりこそ、シダネルの十八番と言えるかもしれません。

さて旅人シダネルにおいて最も重要な街とは、かつてフランスとイギリスが500年にも渡って覇権を争った地としても有名なジェルブロワです。

「教会の下の家、黄昏(ジェルブロワ)」 1934年 トロワ美術館

彼は1901年、中世の影を色濃く残すこのパリ北方の村に住居を構え、自宅の庭はおろか、村全体を薔薇で覆い尽くそうと努力しました。

というわけで、展覧会の後半は薔薇です。時に空間を埋め尽くさんとばかりに咲き誇る薔薇を取り込んだ作品が数多く登場します。

「離れ屋(ジェルブロワ)」 1927年 ひろしま美術館

ちらし表紙を飾る「離れ屋(ジェルブロワ)」(1927年)の美しさに目を奪われた方も多いのではないでしょうか。

それこそ明かりの灯る東屋を取り囲むかのように薔薇が咲き乱れています。薔薇と建物とが調和するかのような、言わば生活と自然とが親密な関係を結んでいる光景こそ、シダネルの求めた理想郷だったのかもしれません。

またアンティミストとしてのシダネルは、この後半生の方が強く出ています。

彼はジェルブロワの中庭のテラスで好んで食事をとったそうですが、その食卓を何点も描きました。

「室内(ジェルブロワ)」 1903年 ブローニュ=シュル=メール、シャトー美術館

もちろんそこにはこれまでと同様、人は殆ど描かれていません。また時に室内の食卓も描きましたが、残されたテーブルの上のグラスや皿に瓶など、どこかいないはずの人の気配の名残を感じさせる静謐な風景は、かのハンマースホイを思わせるものすらありました。

「青いテーブル(ジェルブロワ)」1923年 ラーレン(オランダ)、シンガー美術館

初めにも触れたスーラの表現云々は、この時期の作品からも見てとることが出来るかもしれません。 「青いテーブル(ジェルブロワ)」(1923年)における点描的表現はかなり大胆と言えるのではないでしょうか。

また晩年、ヴェルサイユを愛したシダネルはかの地をたくさん描きましたが、宮殿には目もくれず、ただひたすらに庭のみに関心を向けていたそうです。

そしてこの時期の作品で衝撃的なのが「月夜」(1929年)に他なりません。地平にヴェルサイユの庭の円形の噴水を描き、その上め高らかにのぼる月、そして明かりは、まさしく神々しいまでの威厳に満ち溢れていました。

「広場(ブリュッセル)」1934年 ラーレン(オランダ)、シンガー美術館

これまでにもシダネルは象徴派展などで単発的に見る機会がありましたが、こうした回顧展は何と日本では初めてとのことです。象徴派好きにとってはたまらない展覧会でもありました。

なお本展は巡回展です。埼玉展以降、以下のスケジュールで巡回します。

京都展:美術館「えき」KYOTO 2012年3月1日~4月1日

東京展:損保ジャパン東郷青児美術館 2012年4月14日~7月1日

広島展:ひろしま美術館 2012年7月7日~9月2日

東京展:損保ジャパン東郷青児美術館 2012年4月14日~7月1日

広島展:ひろしま美術館 2012年7月7日~9月2日

交通便利な新宿の損保で見るのももちろん良いかもしれませんが、ここは自然、花を描き続けたシダネルの展覧会です。 周囲を緑に囲まれた埼玉県美には相応しい企画だと言えるのではないでしょうか。スペースにも余裕があります。ゆったりとした気持ちでシダネルの美しい絵画を楽しむことが出来ました。

来年、2012年の2月5日までの開催です。おすすめします。

「アンリ・ル・シダネル展」 埼玉県立近代美術館

会期:2011年11月12日(土)~2012年2月5日(日)

休館:月曜日。但し11月14日、1月9日は開館。年末年始(12月27日~1月6日)

時間:10:00~17:30

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )