都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「シュテーデル美術館所蔵 フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展」

3/3~5/22

ドイツ・フランクフルトのシュテーデル美術館所蔵のオランダ・フランドル絵画を展観します。Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「シュテーデル美術館所蔵 フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展」へ行って来ました。

いつもながらフェルメールとあるとさも一点豪華主義かと思ってしまいがちですが、実は同時代のフランドル絵画を一定量のスケールで楽しむことの出来る展覧会です。

ウィレム・ファン・デ・フェルデ(子)「穏やかな海」1660年頃 油彩・キャンヴァス シュテーデル美術館所蔵

そもそも今回は同館の改装にともなって実現した企画ですが、そうした展示は粒ぞろいの作品がやってくることが珍しくありません。良質な作品でフランドル絵画を追えるまたとない機会となりました。

構成は以下の通りです。

歴史画と寓意画

肖像画

風俗画と室内画

静物画

地誌と風景画

シンプルなジャンル別の章立てにて、17世紀前後のオランダの文化や歴史を紹介していました。

私自身、フランドルの静物画では花卉画が一番好きですが、今回ほど魅惑的なそれを見たのは初めてかもしれません。

ヤン・ブリューゲル(父)の工房「ガラスの花瓶に生けた花」1610-25年頃 油彩・銅板 シュテーデル美術館所蔵

中でも秀逸なのはヤン・ブリューゲル(父)の工房の「ガラスの花瓶に生けた花」です。いわゆるヴァニタスもこめられているお馴染みの主題ではありますが、まさにその一瞬だけが放つ美しさには強く惹かれるものがあります。

調理台の魚や死んだ禽類を描いた作品など、この時代の静物画には思わず目を背けてしまうほどアクの強い作品も少なくありませんが、花の美しい色彩には素直に感じ入りました。

上野の西洋美術館でもレンブラント展が行われていますが、ここ文化村にも彼の大作の油彩が登場しています。それが「サウル王の前で竪琴を弾くダヴィデ」でした。

レンブラント・ファン・レイン「サウル王の前で竪琴を弾くダヴィデ」1630-31年頃 油彩・板 シュテーデル美術館所蔵

スポットライトのあたるサウルは憎悪を思わせるような複雑な面持ちをする一方、暗がりの中で琴を奏でるダビデからはどこか真摯な態度が感じられます。イスラエルの王サウルはダビデの名声を恐れ、結果彼に槍を投げつけるという逸話が知られていますが、そうした両者の心理を巧みに表現していました。

ヤーコプ・ファン・ロイスダール「滝のあるノルウェーの風景」 1670年頃 油彩・キャンヴァス シュテーデル美術館所蔵

風景画ではこれぞオランダといった海景色を描くホイエンにも魅せられましたが、私として一推しなのはロイスダールです。そもそもロイスダールが約5点ほど出ているのも嬉しくなってしまいますが、濃密なタッチによる森や湖などの風景を見ると郷愁に誘われます。深い緑の香りと、うっすらと湿り気を帯びた空気の感触が伝わってきました。

ヤン・ブリューゲル(子)「楽園でのエヴァの創造」1630年代後半 油彩・銅板 シュテーデル美術館所蔵

比較的、写実を意識させながらも、全体としては牧歌的な印象を与えられるのはヤン・ブリューゲル(子)の「楽園でのエヴァの創造」です。前景の植物や動物は、当時の博物学の反映して精緻に表されていますが、やはり主題が創世記にも由来するのか、物語の一編を見るかのような幻想的な雰囲気を醸し出していました。

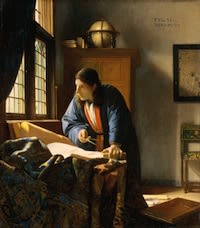

さてお待ちかねのフェルメールです。彼の作としては比較的後期の「地理学者」が登場しています。東京初公開ということでそれだけでも大きな話題となりそうですが、会場では当時の社会的背景などに踏み込んだ丁寧な構成がとられていました。

ヨハネス・フェルメール「地理学者」1669年 油彩・キャンヴァス シュテーデル美術館所蔵

それこそ順を追っていくと、絵を読み解いていくような気分を味わうことが出来るかもしれません。画中の地球儀、また地図までが参考作品として展示されていました。

作品自体でやはり感心するのは、フェルメール一流の光の透明感のある質感表現です。窓からの光は巻いた紙の中へ染み渡るかのように差し込み、学者を包みつつも、その背後の地図や地球儀までを穏やかに照らし出しています。

フェルメールの光と言えば、白い粒状のハイライト表現なども見どころですが、本作では手前の机にかかるゴブラン織に一部認められるもの、全体としてはあまり用いられていません。また絵具の塗りも抑制的で、いわゆる円熟期特有の温和な表情を見せていました。

なお教えていただけるまで気がつきませんでしたが、作品背景の壁の下部に描かれた青いデルフト焼きのタイルが、実際の会場でも地球儀の展示スペースの下にはめこまれています。お見逃しなきようご注意下さい。

震災の影響で中止されていた夜間開館が4月22日に復活しました。今後は毎週金・土は21時まで開館します。GWにかけて混雑も予想されるので、やはり夜間が狙い目かもしれません。

5月22日まで開催されています。*会期終了後、豊田市美術館(6/11~8/28)へと巡回予定。

「フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:3月3日(木)~5月22日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~19:00、毎週金・土曜日21:00まで。(入館は閉館の30分前まで)

住所:渋谷区道玄坂2-24-1 B1F

交通:東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線渋谷駅3a出口より徒歩5分。JR渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。

「シュテーデル美術館所蔵 フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展」

3/3~5/22

ドイツ・フランクフルトのシュテーデル美術館所蔵のオランダ・フランドル絵画を展観します。Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「シュテーデル美術館所蔵 フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展」へ行って来ました。

いつもながらフェルメールとあるとさも一点豪華主義かと思ってしまいがちですが、実は同時代のフランドル絵画を一定量のスケールで楽しむことの出来る展覧会です。

ウィレム・ファン・デ・フェルデ(子)「穏やかな海」1660年頃 油彩・キャンヴァス シュテーデル美術館所蔵

そもそも今回は同館の改装にともなって実現した企画ですが、そうした展示は粒ぞろいの作品がやってくることが珍しくありません。良質な作品でフランドル絵画を追えるまたとない機会となりました。

構成は以下の通りです。

歴史画と寓意画

肖像画

風俗画と室内画

静物画

地誌と風景画

シンプルなジャンル別の章立てにて、17世紀前後のオランダの文化や歴史を紹介していました。

私自身、フランドルの静物画では花卉画が一番好きですが、今回ほど魅惑的なそれを見たのは初めてかもしれません。

ヤン・ブリューゲル(父)の工房「ガラスの花瓶に生けた花」1610-25年頃 油彩・銅板 シュテーデル美術館所蔵

中でも秀逸なのはヤン・ブリューゲル(父)の工房の「ガラスの花瓶に生けた花」です。いわゆるヴァニタスもこめられているお馴染みの主題ではありますが、まさにその一瞬だけが放つ美しさには強く惹かれるものがあります。

調理台の魚や死んだ禽類を描いた作品など、この時代の静物画には思わず目を背けてしまうほどアクの強い作品も少なくありませんが、花の美しい色彩には素直に感じ入りました。

上野の西洋美術館でもレンブラント展が行われていますが、ここ文化村にも彼の大作の油彩が登場しています。それが「サウル王の前で竪琴を弾くダヴィデ」でした。

レンブラント・ファン・レイン「サウル王の前で竪琴を弾くダヴィデ」1630-31年頃 油彩・板 シュテーデル美術館所蔵

スポットライトのあたるサウルは憎悪を思わせるような複雑な面持ちをする一方、暗がりの中で琴を奏でるダビデからはどこか真摯な態度が感じられます。イスラエルの王サウルはダビデの名声を恐れ、結果彼に槍を投げつけるという逸話が知られていますが、そうした両者の心理を巧みに表現していました。

ヤーコプ・ファン・ロイスダール「滝のあるノルウェーの風景」 1670年頃 油彩・キャンヴァス シュテーデル美術館所蔵

風景画ではこれぞオランダといった海景色を描くホイエンにも魅せられましたが、私として一推しなのはロイスダールです。そもそもロイスダールが約5点ほど出ているのも嬉しくなってしまいますが、濃密なタッチによる森や湖などの風景を見ると郷愁に誘われます。深い緑の香りと、うっすらと湿り気を帯びた空気の感触が伝わってきました。

ヤン・ブリューゲル(子)「楽園でのエヴァの創造」1630年代後半 油彩・銅板 シュテーデル美術館所蔵

比較的、写実を意識させながらも、全体としては牧歌的な印象を与えられるのはヤン・ブリューゲル(子)の「楽園でのエヴァの創造」です。前景の植物や動物は、当時の博物学の反映して精緻に表されていますが、やはり主題が創世記にも由来するのか、物語の一編を見るかのような幻想的な雰囲気を醸し出していました。

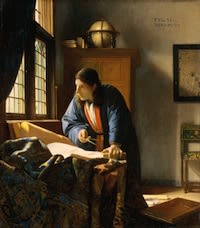

さてお待ちかねのフェルメールです。彼の作としては比較的後期の「地理学者」が登場しています。東京初公開ということでそれだけでも大きな話題となりそうですが、会場では当時の社会的背景などに踏み込んだ丁寧な構成がとられていました。

ヨハネス・フェルメール「地理学者」1669年 油彩・キャンヴァス シュテーデル美術館所蔵

それこそ順を追っていくと、絵を読み解いていくような気分を味わうことが出来るかもしれません。画中の地球儀、また地図までが参考作品として展示されていました。

作品自体でやはり感心するのは、フェルメール一流の光の透明感のある質感表現です。窓からの光は巻いた紙の中へ染み渡るかのように差し込み、学者を包みつつも、その背後の地図や地球儀までを穏やかに照らし出しています。

フェルメールの光と言えば、白い粒状のハイライト表現なども見どころですが、本作では手前の机にかかるゴブラン織に一部認められるもの、全体としてはあまり用いられていません。また絵具の塗りも抑制的で、いわゆる円熟期特有の温和な表情を見せていました。

なお教えていただけるまで気がつきませんでしたが、作品背景の壁の下部に描かれた青いデルフト焼きのタイルが、実際の会場でも地球儀の展示スペースの下にはめこまれています。お見逃しなきようご注意下さい。

震災の影響で中止されていた夜間開館が4月22日に復活しました。今後は毎週金・土は21時まで開館します。GWにかけて混雑も予想されるので、やはり夜間が狙い目かもしれません。

5月22日まで開催されています。*会期終了後、豊田市美術館(6/11~8/28)へと巡回予定。

「フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:3月3日(木)~5月22日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~19:00、毎週金・土曜日21:00まで。(入館は閉館の30分前まで)

住所:渋谷区道玄坂2-24-1 B1F

交通:東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線渋谷駅3a出口より徒歩5分。JR渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )