都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「茶道具 付属品とともにたのしむ」 泉屋博古館分館

泉屋博古館分館(港区六本木1-5-1 )

「茶道具 付属品とともにたのしむ」

4/28-7/1

お茶に素養のない私ですが、抱一の書状が出ているというので行ってきました。泉屋博古館分館で開催されている「茶道具」展です。いわゆる「お道具」だけではなく、それに付属する箱や添状などにもスポットを当てた展覧会でした。

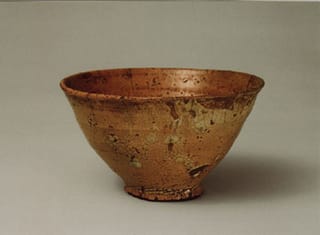

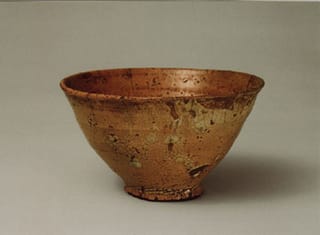

まずはどうしても箱より茶碗に見入ってしまうわけですが、この「小井戸茶碗 銘六地蔵」(16世紀・李朝時代)はなかなか魅力的です。小ぶりのシンプルな造形ながらも、やや沈んだ深みのある枇杷色が美しく、素朴に散らされた釉薬もまた印象に残りました。ちなみにこの器では仕覆(しふく。茶碗や茶入れなどの道具類を入れる袋。)にも注目したいところです。オランダ東インド会社のVOCマークをあしらったローマ字のロゴが織り込まれています。

「黄天目茶碗 銘燕」(14世紀・元時代)も、その仄かに照り出す美しい色に惹かれる作品です。透明感のある青が、まるで池の底を覗くように広がり、艶やかな黄色の釉薬と見事なグラデーションを描いています。またこの他では仁清の「龍田川水指」(17世紀・江戸時代)も印象的です。口縁には色付いた紅葉が散り、側面には波紋様が柳とともに流麗に描かれています。

さて、目当ての抱一の「書状」ですが、それは原羊遊斎の「椿蒔絵棗」(19世紀・江戸時代)に付属する一種の注文書でした。つまり抱一は、この棗の意匠を、江戸後期を代表する蒔絵師であった原羊遊斎に指示していたというわけです。文面はまず、「御たのみの棗 このおもむきにて よろしく候は 羊遊斎へ可申付候 御返事否待候 かしく」と述べた後、「四月三日」の日時を挟んで、「待つ蚊の聲の高さや ほとときす いまたよふかし」と詠むものになっていました。(転記ミスがあるかもしれません。)そしてその隣に、椿を配した器の即興的なデッサンが描かれています。ちなみに抱一は、寛政末期(1800年)の頃に原羊遊斎と交流を深め、その後数多くの下絵を提供しながら、いわゆる工房形式によって様々な文物を制作していきました。下絵集は散逸しているものも多いようですが、抱一デザイン、羊遊斎制作の蒔絵作品はいくつも残っているそうです。

お茶に詳しい方であればさらに楽しめると思います。ディープな茶の世界を少しだけ覗き込んだような気がしました。明日、明後日までの開催です。(6/23)

「茶道具 付属品とともにたのしむ」

4/28-7/1

お茶に素養のない私ですが、抱一の書状が出ているというので行ってきました。泉屋博古館分館で開催されている「茶道具」展です。いわゆる「お道具」だけではなく、それに付属する箱や添状などにもスポットを当てた展覧会でした。

まずはどうしても箱より茶碗に見入ってしまうわけですが、この「小井戸茶碗 銘六地蔵」(16世紀・李朝時代)はなかなか魅力的です。小ぶりのシンプルな造形ながらも、やや沈んだ深みのある枇杷色が美しく、素朴に散らされた釉薬もまた印象に残りました。ちなみにこの器では仕覆(しふく。茶碗や茶入れなどの道具類を入れる袋。)にも注目したいところです。オランダ東インド会社のVOCマークをあしらったローマ字のロゴが織り込まれています。

「黄天目茶碗 銘燕」(14世紀・元時代)も、その仄かに照り出す美しい色に惹かれる作品です。透明感のある青が、まるで池の底を覗くように広がり、艶やかな黄色の釉薬と見事なグラデーションを描いています。またこの他では仁清の「龍田川水指」(17世紀・江戸時代)も印象的です。口縁には色付いた紅葉が散り、側面には波紋様が柳とともに流麗に描かれています。

さて、目当ての抱一の「書状」ですが、それは原羊遊斎の「椿蒔絵棗」(19世紀・江戸時代)に付属する一種の注文書でした。つまり抱一は、この棗の意匠を、江戸後期を代表する蒔絵師であった原羊遊斎に指示していたというわけです。文面はまず、「御たのみの棗 このおもむきにて よろしく候は 羊遊斎へ可申付候 御返事否待候 かしく」と述べた後、「四月三日」の日時を挟んで、「待つ蚊の聲の高さや ほとときす いまたよふかし」と詠むものになっていました。(転記ミスがあるかもしれません。)そしてその隣に、椿を配した器の即興的なデッサンが描かれています。ちなみに抱一は、寛政末期(1800年)の頃に原羊遊斎と交流を深め、その後数多くの下絵を提供しながら、いわゆる工房形式によって様々な文物を制作していきました。下絵集は散逸しているものも多いようですが、抱一デザイン、羊遊斎制作の蒔絵作品はいくつも残っているそうです。

お茶に詳しい方であればさらに楽しめると思います。ディープな茶の世界を少しだけ覗き込んだような気がしました。明日、明後日までの開催です。(6/23)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )