都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「肉筆浮世絵のすべて(後期展示)」 出光美術館

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

「肉筆浮世絵のすべて(後期展示)- その誕生から歌麿・北斎・広重まで」

5/30-7/1

約70点に及ぶ浮世絵の全てが肉筆画です。約2世紀にわたる浮世絵の通史を、出光の誇る肉筆浮世絵コレクションにて概観することが出来ます。

展示は、浮世絵を各流派毎に分け、その上で時系列に紹介するものでした。簡単な構成は以下の通りです。

*出品作品リスト

寛文美人(寛永期 1624~44):江戸浮世絵の原初。屏風絵から掛物絵、または人物群像から一人立ち美人像へ。

菱川派(元禄期 1688~1704):菱川師宣一派。古山師重ら。

鳥居派(元禄期 1688~1704):役者絵の基礎。鳥居清倍、清秀。

懐月堂派(宝永期 1704~1711):肉筆専門。始祖懐月堂安度。度秀ら。

奥村派(宝暦期 1751~64):奥村政信。菱川師宣と鈴木春信を結びつける。

川又派(享保期 1716~36/寛延期1748~51):始祖川又常正は狩野派に学ぶ。

西川派(宝永期 1704~1711):上方で活躍。西川祐信、祇園井特。

宮川派(享保期 1716~36):菱川派の後継者。宮川長春、一笑。版画をしない。

北尾派(天明期 1781~89):北尾重政。弟子らが大成。

勝川春章(明和~寛政期 1764~89):天明の黄金期を築く。鳥居清長に並ぶ人物。

喜多川歌麿・鳥文斎英之(寛政期 1789~1801):ライバル同士。歌麿の大首絵。

葛飾北斎(寛政~文化期 1789~1818)

歌川派(幕末期):歌川豊春、孫弟子の広重ら。

浮世絵に疎い私にとって、全然見知らぬ名前もいくつも挙がっていたわけですが、その中でも特に印象に残ったのは、西川派の祐信や奈良でも見たまさしくギョッとする井特、それに遠近法に特徴的な勝川春章の「遊里風俗図」、もしくはお馴染み北斎の「鍾馗騎獅図」や「樵夫図」などでした。このサイボーグ戦士のような鍾馗(道教の神だそうです。)が獅子に乗る「鍾馗騎獅図」は、いかにも北斎ならではの「カッコ良い。」と言える作品です。見入ります。

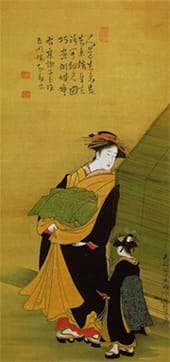

抱一ファンとしては見逃せない作品も一点出ていました。それが歌川派の類にて紹介されていた酒井抱一の「遊女と禿図」(1787)です。どちらかと言うと習作の域を出ず、特に隣に展示されていた豊国の「海浜美人図」などと比べると完成度に歴然としたものがありますが、これは抱一が光琳へ傾倒する遥か以前、27歳の時に描かれた作品なのだそうです。(現存する抱一の8点の浮世絵の中の一つです。)ちなみに抱一はこの時期、豊春に学んでいくつかの浮世絵を描いていたとされていますが、残念ながら豊春との実際的な接点は確実なものではありません。(若かりし抱一の出入りしていた吉原の文人サークル、および江戸の酒井家の大名屋敷に豊春が出入りしていたのではないかとも考えられています。)ちなみに作品にある五言絶句の漢詩は、天明期を代表する狂歌師である大田南畝のものです。こちらは抱一とも交遊関係を持ち、狂歌絵本の挿絵を描いていた山東京伝らを巻き込みながら制作活動を続けていました。そこに抱一も交じっていたというのが真相のようです。

結局、殆ど抱一目当てになってしまったかもしれませんが、私の浮世絵への苦手意識も若干和らぐような、とても親切丁寧に構成された展覧会でした。ぐるっとパスで入場出来るのが申し訳なく思えるほど、充実した品々ばかりが揃っています。

7月1日までの開催です。(6/16)

「肉筆浮世絵のすべて(後期展示)- その誕生から歌麿・北斎・広重まで」

5/30-7/1

約70点に及ぶ浮世絵の全てが肉筆画です。約2世紀にわたる浮世絵の通史を、出光の誇る肉筆浮世絵コレクションにて概観することが出来ます。

展示は、浮世絵を各流派毎に分け、その上で時系列に紹介するものでした。簡単な構成は以下の通りです。

*出品作品リスト

寛文美人(寛永期 1624~44):江戸浮世絵の原初。屏風絵から掛物絵、または人物群像から一人立ち美人像へ。

菱川派(元禄期 1688~1704):菱川師宣一派。古山師重ら。

鳥居派(元禄期 1688~1704):役者絵の基礎。鳥居清倍、清秀。

懐月堂派(宝永期 1704~1711):肉筆専門。始祖懐月堂安度。度秀ら。

奥村派(宝暦期 1751~64):奥村政信。菱川師宣と鈴木春信を結びつける。

川又派(享保期 1716~36/寛延期1748~51):始祖川又常正は狩野派に学ぶ。

西川派(宝永期 1704~1711):上方で活躍。西川祐信、祇園井特。

宮川派(享保期 1716~36):菱川派の後継者。宮川長春、一笑。版画をしない。

北尾派(天明期 1781~89):北尾重政。弟子らが大成。

勝川春章(明和~寛政期 1764~89):天明の黄金期を築く。鳥居清長に並ぶ人物。

喜多川歌麿・鳥文斎英之(寛政期 1789~1801):ライバル同士。歌麿の大首絵。

葛飾北斎(寛政~文化期 1789~1818)

歌川派(幕末期):歌川豊春、孫弟子の広重ら。

浮世絵に疎い私にとって、全然見知らぬ名前もいくつも挙がっていたわけですが、その中でも特に印象に残ったのは、西川派の祐信や奈良でも見たまさしくギョッとする井特、それに遠近法に特徴的な勝川春章の「遊里風俗図」、もしくはお馴染み北斎の「鍾馗騎獅図」や「樵夫図」などでした。このサイボーグ戦士のような鍾馗(道教の神だそうです。)が獅子に乗る「鍾馗騎獅図」は、いかにも北斎ならではの「カッコ良い。」と言える作品です。見入ります。

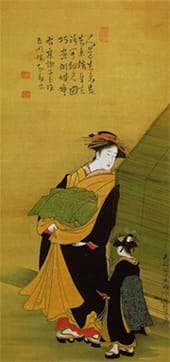

抱一ファンとしては見逃せない作品も一点出ていました。それが歌川派の類にて紹介されていた酒井抱一の「遊女と禿図」(1787)です。どちらかと言うと習作の域を出ず、特に隣に展示されていた豊国の「海浜美人図」などと比べると完成度に歴然としたものがありますが、これは抱一が光琳へ傾倒する遥か以前、27歳の時に描かれた作品なのだそうです。(現存する抱一の8点の浮世絵の中の一つです。)ちなみに抱一はこの時期、豊春に学んでいくつかの浮世絵を描いていたとされていますが、残念ながら豊春との実際的な接点は確実なものではありません。(若かりし抱一の出入りしていた吉原の文人サークル、および江戸の酒井家の大名屋敷に豊春が出入りしていたのではないかとも考えられています。)ちなみに作品にある五言絶句の漢詩は、天明期を代表する狂歌師である大田南畝のものです。こちらは抱一とも交遊関係を持ち、狂歌絵本の挿絵を描いていた山東京伝らを巻き込みながら制作活動を続けていました。そこに抱一も交じっていたというのが真相のようです。

結局、殆ど抱一目当てになってしまったかもしれませんが、私の浮世絵への苦手意識も若干和らぐような、とても親切丁寧に構成された展覧会でした。ぐるっとパスで入場出来るのが申し訳なく思えるほど、充実した品々ばかりが揃っています。

7月1日までの開催です。(6/16)

コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )