都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

Bunkamura ザ・ミュージアムにて『イッタラ展 フィンランドガラスのきらめき』が開かれています

そのイッタラの魅力を紹介する『イッタラ展 フィンランドガラスのきらめき』について、WEBメディアのイロハニアートへ寄稿しました。

日本初の大規模巡回展!フィンランドが誇るライフスタイルブランド「イッタラ」のすべて | イロハニアート

まず今回のイッタラ展では、約140年に渡るブランドの歴史や軌跡を450点以上の作品にて辿っていて、とりわけカイ・フランクやティモ・サルパネヴァ、それにオイバ・トイッカらのデザイナーの仕事に着目して紹介していました。

ティモ・サルパネヴァは、イッタラの「i」のロゴをデザインしたことでも知られていて、「フィンランディア」といったガラスだけでなく、木材や金属の素材を用いた作品でも評価されてきました。

それに続くのがイッタラのものづくりを13の視点より探る展示で、特に「職人の技」や「型でつくる」など、ガラスの製造工程に関するコーナーに興味を引かれました。

ここでは実際に製造に使われる道具とともに、職人らの活動を映像で公開していて、どのようにイッタラの製品が作られるのかを目の当たりにできました。

イッタラと日本との関係を紹介する展示も重要といえるかもしれません。カイ・フランクは1950年から60年代に来日すると、日本の文化に影響を受けた作品を生み出し、一方で近年はイッセイ・ミヤケやミナ ペルホネンといったブランドがイッタラとコラボするなど関わりを深めてきました。

🇫🇮日本初の大規模巡回展!🇫🇮みなさん、「イッタラ」をご存知ですか?イッタラは1881年にフィンランド南部のイッタラ村に設立されたライフスタイルブランドです。開催中のイッタラ展ではイッタラの歴史と共に製造工程の映像も見られるそう。特設ショップも気になりますね😊https://t.co/8P5m1Az8XX

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) October 5, 2022

いずれもフィンランド・デザイン・ミュージアムとイッタラのコレクションで占められて、美術館での大規模な展覧会は日本で初めてのことになります。

※巡回情報

島根県立石見美術館 2023年4月22日(土)~ 6月19日(月)

長崎県美術館(予定) 2023年7月1日(土)~ 9月3日(日)

美術館「えき」KYOTO(予定)2024年2月17日(土)~ 3月31日(日)

11月10日まで開催されています。

『イッタラ展 フィンランドガラスのきらめき』 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:2022年9月17日(土)~11月10日(木)

休館:9月27日(火)。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜と土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1700円、大学・高校生1000円、中学・小学生700円。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分

上野の森美術館にて『長坂真護展』が開催されています

その『長坂真護展 Still A “BLACK” STAR Supported by なんぼや』について、WEBメディアのイロハニアートへ寄稿しました。

長坂真護の壮大なプロジェクトとは?上野の森美術館にて個展が開催中 | イロハニアート

まず冒頭では長坂がガーナへ向かう前、路上アーティストとして生活していた頃の作品が紹介されていて、学生時代に描いたスケッチから大量消費社会への疑問を表したという絵画などが展示されていました。

長坂がガーナへ赴いたのは2017年のことで、スラム街のアグボグブロシーにて大量の電子機器が燃やされ、多くの人々が極めて不衛生な状況に置かれていることに強い衝撃を受けました。そこではスラムの住民が外国から持ち込まれた廃品を燃やして金属を売り、わずかな日銭を稼ぎながら日々の生活を送っていました。

いわゆる「ガーナ」シリーズとは廃棄物を用いて作られた作品で、捨てられたパソコンのマウスやゲーム機のコントローラーなどをキャンバスに貼り付け、油彩を施して絵画として表現しました。

こうして作られた一連の絵画を売りながら、同地にガスマスクを届けたり、学校を設立するなどして活動していて、現地の人々の描いた絵をガーナ国外で販売し、売上の一部を本人に還元するプロジェクトなども手がけました。

— 長坂 真護(NAGASAKA MAGO) (@artistmago) September 28, 2022

現在、長坂はアグボグブロシーに近い場所へ文化施設を設立し、スラム街の失業者を雇用するためのリサイクル工場を築くなどしていて、農業事業も展開するなど活動の幅を広げてきました。

今回の展示では作品のオンライン販売も行われ、売上や入場料の一部が長坂の目指す工場建設や農地の取得等の支援にも充てられます。

廃棄物を用いた作品はもとより、長坂のアーティストから実業家へと展開するようなチャレンジングな取り組みそのものにも注目が集まるかもしれません。

11月6日まで開催されています。

『長坂真護展 Still A “BLACK” STAR Supported by なんぼや』(@magoten2022) 上野の森美術館(@UenoMoriMuseum)

会期:2022年9月10日(土)~11月6日(日)

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

休館:会期中無休

料金:一般1400円、高校・大学生・専門学校生1000円、小・中学生600円。

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅・京成線上野駅より徒歩5分。

渋谷区立松濤美術館にて『装いの力―異性装の日本史』が開催されています

その『装いの力―異性装の日本史』についてPenオンラインに寄稿しました。

女装はいつから始まったのか?『装いの力―異性装の日本史』で考える多様な性の未来|Pen Online

この展覧会では古事記にまでさかのぼる異性装の歴史について追いかけていて、中世王朝物語や能といった芸能、そして女武者や江戸の若衆、さらに歌舞伎などにおける異性装の諸相を、絵巻や装束、また浮世絵などを通して見ることができました。

キリスト教といった教義上の理由からタブーだった西洋とは異なり、日本では芸能を中心に異性装の文化が根付いていて、江戸時代では祭礼でも男装の女芸者などが現れるなど、比較的身近な場においても許容されていました。

そうした異性装の文化に大きな転機が訪れたのが明治時代のことで、異性装は西洋諸国に対して恥ずべき風俗として位置付けられるようになりました。

そして現在の軽犯罪法にあたる違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)が制定されると、歌舞伎などを除き異性装は禁止の対象となり、実際に違反者が摘発されるなど大きな影響を与えました。

同条例は8年間にて廃止されるものの、異性装を忌避する感情が次第に一般化していきました。ただそれでも少女歌劇の男役など芸能による異性装の習慣が続きました。

*館内の撮影コーナー

*館内の撮影コーナー今回の展示で興味深いのは現代における異性装についても触れていることで、漫画や映画だけでなく、ダムタイプや森村泰昌などの現代アートなども紹介されていました。ラストにはDIAMONDS ARE FOREVERのメンバーによるドラァグクイーンたちを描いたインスタレーションも楽しかったかもしれません。

【新着】女装はいつから始まったのか?『装いの力―異性装の日本史』で考える多様な性の未来 https://t.co/zVETax3acm

— Pen Magazine (@Pen_magazine) September 13, 2022

一連の作品と資料は実に150点近くにも及んでいて、あまり知られているとは言い難い日本の異性装の諸相について丹念に掘り下げていました。またジェンダーの問題も踏まえ、未来の異性装のあり方についても考えさせられるような内容と言えるかもしれません。

最後に展示替えの情報です。前後期、及び前期、後期の各会期にて一部の作品が入れ替わります。詳しくは作品リストをご覧ください。

『装いの力―異性装の日本史』作品リスト(PDF)

前期:9月3日(土)~10月2日(日)

A期間:9月3日(土)~9月19日(月・祝)/B期間:9月21日(水)~10月2日(日)

後期:10月4日(火)~10月30日(日)

C期間:10月4日(火)~10月16日(日)/D期間:10月18日(火)~10月30日(日)

巡回はありません。10月30日まで開催されています。

『装いの力―異性装の日本史』 渋谷区立松濤美術館(@shoto_museum)

会期:2022年9月3日(土)~10月30日(日)

*前期:9月3日(土)~10月2日(日) 、後期:10月4日(火)~10月30日(日)

休館:月曜日。但し9月19日、10月10日は除く。9月20日、10月11日。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生800(640)円、高校生・60歳以上500(400)円、小中学生100(80)円。

*( )内は渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。

*土・日曜、祝日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15分。

『スイス プチ・パレ美術館展』がSOMPO美術館にて開かれています

『スイス プチ・パレ美術館展』バナー(*)

その『スイス プチ・パレ美術館展』の見どころについて、WEBメディアのイロハニアートへ寄稿しました。

プチ・パレ美術館展の見どころとは?スイスから知られざる画家の名品が東京へ! | イロハニアート

まず展覧会では、印象派、新印象派、ナビ派、フォーヴィスム、キュビスム、エコール・ド・パリといった絵画の動向を時代別にたどっていて、38名の画家による65点の作品を全6章立てにて紹介していました。

スイス プチ・パレ美術館 写真(*)

またルノワールやドニ、ユトリロ、キスリングといったよく知られた画家だけでなく、カモワン、ブランシャール、メッツアンジェなど国内ではマイナーな画家の作品が充実しているのも特徴でした。どちらかと言えば、知られざる画家の作品に見るべき点の多い内容かもしれません。

一連の作品の中で印象に深いのは、ともに新印象派の画家であるアンリ=エドモン・クロスとマクシミリアン・リュス、またフォーヴィスムのアンリ・マンギャン、それにナビ派に属しながら古典主義へと立ち返ったフェリックス・ヴァロットンなどでした。

このうちヴァロットンの『身繕い』は、白いシュミーズを着た女性が手鏡をのぞき込むすがたを描いていて、あたかもプライベートの室内空間へと入り込んだような趣きが感じられました。また黄色いバラの花束と白いシュミーズ、それに濃い緑色のテーブルクロスの色のコントラストも鮮やかではないでしょうか。

ルノワール『帽子の娘』(1910年)、『浴女』(1892〜93年頃) *ともにSOMPO美術館の収蔵作品。会期中も写真撮影が可能です。

全65点の絵画のほかには、SOMPO美術館の収蔵作品も10数点ほど展示されていて、藤田やドニなどの作品を鑑賞することができました。

#スイスプチパレ美術館展 第二章:新印象派 新印象派の画家たちにはスーラやシニヤック、クロスなどがいます。彼らは色彩と光を扱う科学的理論を取り入れ、原色の斑点を用いた点描表現を確立します。また、ゴッホ等とも交わり、より大胆なタッチと色彩表現を探求していきました。#sompo美術館 pic.twitter.com/rgqZdbov32

— SOMPO美術館 (@sompomuseum) July 28, 2022

プチ・パレ美術館は、創設者であるオスカー・ゲーズが没した1998年以降、現在に至るまで休館していて、同国内外の美術展にて作品を出展するかたちにて活動を続けてきました。よってスイスへ行っても美術館にて見ることは叶いません。

なお同展は昨年秋の佐川美術館を皮切りに、静岡市美術館にて開かれてきた巡回展で、ここSOMPO美術館が最後の開催地となります。

SOMPO美術館全景

10月10日まで開催されています。*の写真は内覧会にて許可を得て撮影しました。

『印象派からエコール・ド・パリへ スイス プチ・パレ美術館展』 SOMPO美術館(@sompomuseum)

会期:2022年7月13日(水)~10月10日(月)

休館:月曜日。但し7月18日、9月19日、10月10日は開館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1500)円、大学生1100(1000)円、高校生以下無料。

※( )内は電子チケット「アソビュー!」での事前購入券料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

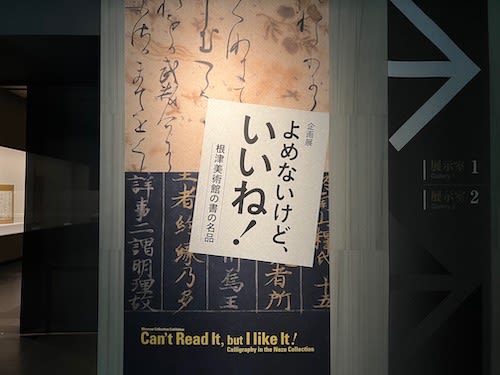

根津美術館にて書の名品を紹介する『よめないけど、いいね!』が開催中です

その『企画展 よめないけど、いいね!根津美術館の書の名品』の見どころについて、WEBメディアのイロハニアートへ寄稿しました。

『よめないけど、いいね!』読めなくても楽しい、日本の書の魅力とは?【根津美術館】 | イロハニアート

今回の展覧会は「よめないけど、いいね!」とあるように、必ずしも文字が読めなくとも書を楽しめるように組み立てられていて、書にまつわる意外なルールや、切り詰められた作品、またそもそも当人しか読めない書など、さまざまな作品が展示されていました。

そのうちの切り詰められた作品とは、鎌倉時代に書かれた『無学祖元墨蹟 附衣偈断簡』と呼ばれる墨蹟で、冒頭の5行などが切り取られて現在まで残されました。これは墨蹟が茶の湯の世界にて茶道具として利用されていたからで、江戸時代に床の間に飾るためにサイズに合わせて切断したわけでした。

また光悦の『書状』も右端から順に読んでも意味が通らない手紙で、最初の余白や各行の間を行き来するといった一定の規則に基づいて読む必要がありました。

このほか、金銀泥による華麗な下絵の描かれた断簡や、文字や線そのものが生み出すリズムの美しい作品なども展示されていて、書の多様な魅力を味わうことができました。

🔍よめないけど、いいね!🔍本日公開の記事では・・#根津美術館 にて開催中!『#企画展 よめないけど、いいね! #根津美術館 の書の名品』をご紹介。◎国宝の写経にも誤字がある?!◎当人たちにしか読めない手紙とは?など、注目の本記事。ぜひご覧くださいね。https://t.co/POdXpXWUUn

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) August 2, 2022

書を味わうとっかかりとなるような展覧会といえるかもしれません。8月21日まで開催されています。

『企画展 よめないけど、いいね! 根津美術館の書の名品』 根津美術館(@nezumuseum)

会期:2021年7月16日(土)~8月21日(日)

休館:月曜日。ただし7月18日(月・祝)は開館、翌19日(火)休館。

時間:10:00~17:00 ※入館は16:30まで

料金:一般1300円、学生1000円、中学生以下無料

*オンライン日時指定予約

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅A5出口より徒歩8分

夏休みに行きたいアートフェス5選 2022

そうした中、全国各地にて開催(または予定)される5つのおすすめの芸術祭を、WEBメディア「イロハニアート」へ寄稿しました。

【日本各地で開催中】まだ間に合う!夏休みに行きたいアートフェス5選2022 | イロハニアート

今回の記事で取り上げたのは以下の芸術祭です。

『越後妻有 大地の芸術祭 2022』

開催地域:新潟県十日町、川西、中里、松代、松之山、津南の各エリア

開催期間:2022年4月29日(金祝)~11月13日(日)

https://www.echigo-tsumari.jp

『瀬戸内芸術祭2022』

開催地域:瀬戸内海一帯(直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、沙弥島[春のみ]、本島[秋のみ]、高見島[秋のみ]、粟島[秋のみ]、伊吹島[秋のみ]、高松港周辺、宇野港周辺

開催期間:夏会期 2022年8月5日(金)~9月4日(日)、秋会期 9月29日(木)~11月6日(日)

https://setouchi-artfest.jp/

国際芸術祭「あいち2022」

開催地域:愛知芸術センター、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)

開催期間:2022年7月30日(土)~10月10日(月・祝)

https://aichitriennale.jp

『リボーンアートフェスティバル 2021-22』

開催地域:宮城県石巻市街地(石巻中心市街地、復興祈念公園周辺、渡波)、牡鹿半島(桃浦・荻浜、鮎川)

開催期間:2022年8月20日(土)~10月2日(日)

https://www.reborn-art-fes.jp

『道後オンセナート2022』

開催地域:道後温泉地区

開催期間:2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

https://dogoonsenart.com/

コロナ禍において1年延期され、今年4月に開幕した『越後妻有 大地の芸術祭 2022』では、夏シーズンが7月30日からはじまりました。また開催に先立って「越後妻有里山現代美術館MonET(モネ)」や「まつだい『農舞台』」もリニューアルオープンしました。

瀬戸内海の島々を舞台とする『瀬戸内国際芸術祭』は、8月5日から夏会期がスタートし、新作が公開されました。それに『あいちトリエンナーレ』の後継として企画された国際芸術祭『あいち2022』は、名古屋市のほかに、常滑市や一宮市も舞台にして各種プログラムが行われています。

当初4月から開催予定だった『リボーンアートフェスティバル 2021-22』は、会期を大幅に変更し、8月20日より後期がはじまります。

この他、秋には『みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2022』(9月3日〜25日)や『岡山芸術交流2022』(9月30日〜11月27日)、それにBIWAKOビエンナーレ』(10月8日〜11月27日)なども控えています。

お盆休みを迎え、すでに多くの方が芸術祭へと繰り出しているかもしれませんが、私もこの夏は『あいち2022』と『リボーンアートフェスティバル 2021-22』へ行ければと思っています。

*写真は過去に撮影した越後妻有と直島、それに『岡山芸術交流』での風景です。

絵本作家、かこさとしの展覧会がBunkamura ザ・ミュージアムにて開催されています

そのかこさとしの創作世界を紹介する『かこさとし展 子どもたちに伝えたかったこと』について、Penオンラインに寄稿しました。

絵本作家のかこさとしの初期から晩年までの代表作が集結。Bunkamura ザ・ミュージアムにて展覧会が開催中|Pen Online

今回の展覧会では、かこの絵本の原画だけでなく、初期の油彩画や戦後ボランティア活動の一種であるセツルメント運動時代での紙芝居、さらには晩年に手がけた初公開となる通称「生命図譜」と呼ばれる作品を展示していて、かこの創作とともに人生の歩みを知ることができました。

子どもの頃から絵が好きだったかこは、科学に興味を抱くと、大学では工学部に学び、科学者を目指しました。そして戦後は昭和電工に入社すると会社勤務の傍らに人形劇団に参加したり、セツルメントの子ども会運動に携わりました。そこでかこは子どもたちに向けて多くの紙芝居を自ら制作していて、読み聞かせをしながら子どもたちと触れ合いました。

またセツルメントを通して児童文化活動に向き合ったかこは、その経験をのちの絵本制作へと活かし、建設、自然科学、身体、社会、昔話などをテーマとする多様な絵本を生み出していきました。

一点一点の絵本原画を通して感じるのは、とりわけ科学絵本などにおける繊細でかつリアルな描写で、実際に『地下鉄のできるまで』では工事現場に出向くなど丹念に取材して描いていました。

そうしたかこが絵本制作において見せた探究心の集大成とも呼べるのが、「宇宙進化地球生命変遷放散総合図譜」と言われる未完の作品でした。

ここでは5メートルもの大画面にビックバン以降、地球の誕生や生命の進化のプロセスなどを細密とも言えるほど小さな文字やスケッチに描きこんでいて、まさに過去から現在へと至った森羅万象が示されていました。

このほか、航空士官を目指していたエピソードや戦時下での体験についても紹介されていて、かこの意外とも受け止められる側面をたどることができました。

【新着】絵本作家のかこさとしの初期から晩年までの代表作が集結。Bunkamura ザ・ミュージアムにて展覧会が開催中 https://t.co/3otlALgtO5

— Pen Magazine (@Pen_magazine) July 29, 2022

会期中すべての土日祝、および会期最終週の8月29日から9月4日の間は一部オンラインによる入場日時予約が必要です。

9月4日まで開催されています。*写真は館内のフォトスポットより

『かこさとし展 子どもたちに伝えたかったこと』 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:2022年7月16日(土)~9月4日(日)

休館:7月26日(火)。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜と土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400円、大学800円、高校・中学生500円、小学生以下無料。

*会期中の土日祝、および8月29日(月)から9月4日(日)はオンラインによる入場日時予約が必要。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分

世田谷美術館にて『絵本作家・わかやまけんの世界』が開催されています

そのわかやまの創作世界を紹介するのが『こぐまちゃんとしろくまちゃん 絵本作家・わかやまけんの世界』で、展示の内容についてPenオンラインに寄稿しました。

「こぐまちゃん」はこうして生まれた!世田谷美術館で展覧会が開催中|Pen Online

今回の展示では「こぐまちゃんえほん」シリーズの創作プロセスをたどるだけでなく、『おばけのどろんどろん』や『あかべこのおはなし』といったさまざまな絵本をはじめ、初期の紙芝居や雑誌『保育の友』の表紙原画など、わかやまの仕事の全貌を紹介していて、関連資料を含めると実に約230点もの作品が公開されていました。

このうち『あかべこのおはなし』とは、会津地方の郷土玩具、あかべこが会津磐梯山へと動物たちに誘われながら旅をする物語で、東日本大震災以降、福島の土地を知ってほしいと20年ぶりに復刊されました。

現在も全国社会福祉協議会出版部によって刊行の続く『保育の友』は、子どもの保育の内容や地域の保育のカリキュラムなどを紹介する雑誌で、わかやまは表紙絵を1982年から約10年間担当しました。いわゆる一点ものだけに、一枚一枚の絵が物語るような描き方にも工夫が見られるのではないでしょうか。

このほかでは、小さな豆本や「こぐまちゃんえほん」シリーズの発表前に描かれた下絵なども見どころといえるかもしれません。豊富な作品と資料にてわかやまの幅広い創作世界を知ることができました。

(フォトスポット)

(フォトスポット)混雑緩和のため、オンラインでの日時指定券が販売されています。なお美術館窓口にて当日券も購入できますが、来場時に予定数の販売が終了している場合があります。あらかじめチケットを予約されることをおすすめします。

【新着】「こぐまちゃん」はこうして生まれた!世田谷美術館で展覧会が開催中 https://t.co/8koA3KYVtr

— Pen Magazine (@Pen_magazine) July 16, 2022

世田谷美術館での会期以降、以下のスケジュールでの巡回が決まりました。

山形美術館:2023年4月~5月(予定)

岐阜県美術館:2023年7月21日 (金)~9月24日 (日)

9月4日まで開催されています。※一番上の写真はプレス内覧会時に主催者の許可を得て撮影しました。

『こぐまちゃんとしろくまちゃん 絵本作家・わかやまけんの世界』(@wakayama_sekai) 世田谷美術館(@setabi_official)

会期:2022年7月2日(土)~9月4日(日)

休館:月曜日。ただし7月18日(月・祝)は開館、翌7月19日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

*最終入場は閉館の30分前まで

料金:一般1200円、65歳以上1000円、大学・高校生800円、中学・小学生500円。

住所:世田谷区砧公園1-2

交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分

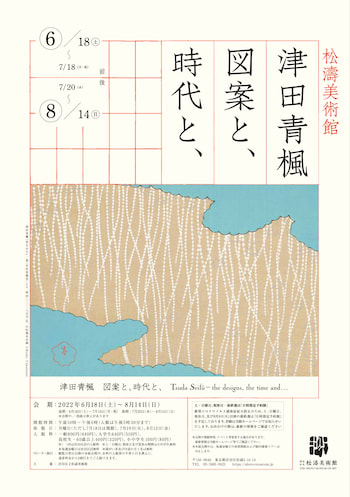

渋谷区立松濤美術館にて『津田青楓 図案と、時代と、』が開かれています

その青楓と同時代の図案家の作品をたどるのが『津田青楓 図案と、時代と、』で、展示の内容についてPenオンラインに寄稿しました。

designの和訳として生まれた“図案”とは? 眼福の『津田青楓 図案と、時代と、』展|Pen Online

まずはじめに紹介されるのが青楓の手がけたさまざまな図案で、本田雲錦堂や山田芸艸堂から刊行された図案集や漱石や鈴木三重吉といった本の装飾図案などが並んでいました。

16歳にして最初の図案集を出版した青楓は、約10年の間に13タイトル、計40冊の図案集と図案雑誌を刊行していて、既存の伝統的なモチーフだけでなく、「うづら衣」といった自らのアイデアのもとに図案を生み出した作品も作られました。

ここで興味深いのは、青楓の図案が同時代において必ずしもすべてが高く評価されていたわけではないことで、例えば「うづら衣」ではユニークなモチーフが職人らが使いにくかったとされ、売れ行きは芳しくありませんでした。

こうした青楓の図案に続くのが、青楓の師の谷口香嶠や当時人気を博していた神坂雪佳、それに画家で図案の教育にも努めた浅井忠らの図案で、古谷紅麟や下村玉廣、それに荻野一水といった今ではあまりよく知られていない図案家にも魅惑的な作品が少なくありませんでした。

明治時代にヨーロッパの美術やデザインが日本にて知られると、元々職人の仕事とされていた図案制作へ多くの画家らも携わるようになり、さまざまな図案が生み出されるようになりました。青楓も明治40年にパリへと留学すると歴史画家のジャン=ポール・ローランスに学び、帰国後に洋画を描きながら新たな表現を志向しました。いわば図案に芸術化が図られた変革期とも呼べる時代でした。

青楓の展示といえば、2020年に練馬区立美術館にて「背く画家 津田青楓」と題した回顧展が開かれ、青楓の制作の全体像が示されましたが、今回はキャリア初期の図案のみに焦点を絞った内容でした。

図案家としての青楓と同時代の図案の潮流を、海外からの影響や図案教育の観点などを盛り込んで丹念に紹介した好企画といえるのではないでしょうか。見応えに不足はありませんでした。

【開催中!】designの和訳として生まれた“図案”とは? 眼福の『津田青楓 図案と、時代と、』展https://t.co/IhIBBKMYQj pic.twitter.com/eZM2ZktkNd

— Pen Magazine (@Pen_magazine) July 1, 2022

展示替えの情報です。会期中、前後期にて一部作品が入れ替わります。

前期:6月18日(土)~7月18日(月・祝)

後期:7月20日(水)~8月14日(日)

土、日曜、祝日、および8月9日以降の最終週は日時指定予約制だ導入されました。専用WEBサイトよりあらかじめ来館日時を指定する必要があります。

8月14日まで開催されています。おすすめします。

『津田青楓 図案と、時代と、』 渋谷区立松濤美術館(@shoto_museum)

会期:2022年6月18日(土)~8月14日(日)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。7月19日、8月12日。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800(640)円、大学生640(510)円、高校生・65歳以上400(320)円、小中学生100(80)円。

*( )内は渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。

*土・日曜、祝日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15分。

泉屋博古館東京にて『光陰礼讃―モネからはじまる住友洋画コレクション』が開かれています

その内容についてWEBメディアのイロハニアートへ寄稿しました。

激動の時代を経て今に伝わる名画たち。『光陰礼讃―モネからはじまる住友洋画コレクション』の見どころ | イロハニアート

今回の展覧会では、泉屋博古館のコレクションの元になった住友家が、どのように作品を選び、また収集していたのかについて紹介していて、とりわけ現在の住友グループの礎を築いた住友春翠の活動について掘り下げていました。

春翠は明治時代、渡欧していた画家、鹿子木孟郎に留学資金を支援する代わりとして、西洋絵画の収集を依頼していて、当時、ジャン=ポール・ローランスの弟子だった鹿子木は、ローランスの作品とともに、フランスの外光派やイギリスのアカデミーの画家の作品を春翠の元へと送りました。

そして帰国後もアカデミックな写実画を志向する太平洋画会の画家らの作品をはじめ、文展などの出展作より春翠好みの作品などを仲介しました。

春翠が絵画を熱心に収集した理由の1つとして挙げられるのが、明治36年に須磨に建てた「須磨別邸」と呼ばれる邸宅でした。ここに洋館を築いた春翠は、各部屋の用途や性格に応じて絵画を飾り、要人から近隣の人々を招待してはコレクションを見せました。

展示では春翠らの集めた一連のコレクションとともに、須磨別邸の模型なども紹介されていて、当時の邸宅内を捉えた写真もパネルにて見ることができました。

#光陰礼讃 展学芸員のおすす眼① ソロモン・ジョセフ・ソロモン《野の聖母》母が我が子に授乳する世界共通の光景を描いた作品。身近な母子を描きながらも、聖母子像のイメージが重ねられていることに気が付きます。そんなことより赤ちゃんのミルクパンのようなフワフワとした足が気になります。 pic.twitter.com/mUMxeyHWU0

— 泉屋博古館東京@「光陰礼讃 モネからはじまる住友洋画コレクション」開催中(7/31まで) (@SenOkuTokyo) June 7, 2022

住友家の収集したモネの『モンソー公園』は、かなり早い段階に日本に流入したモネの絵画の1つとされていて、ローランスの大作『マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち』なども見応えがありました。

一方で作品数としては国内の画家の方が充実していて、浅井忠や藤島武二、岸田劉生といったよく知られた画家とともに、東京ではほぼ初公開とされる仙波均平の『静物』や、別邸に飾られて今回が初公開となる川久保正名の『海岸燈台之図』などの珍しい作品にも目を引かれました。

会期中の展示替えはありません。7月31日まで開催されています。

『泉屋博古館東京リニューアルオープン記念展Ⅱ 光陰礼讃 ―モネからはじまる住友洋画コレクション』 泉屋博古館東京(@SenOkuTokyo)

会期:2022年5月21日(土)~7月31日(日)

休館:月曜日。月曜日(祝日の場合は翌平日休館)

時間:11:00~18:00

*金曜日は19時まで開館

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般1000(800)円、高校・大学生600(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

住所:港区六本木1-5-1

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅北改札1-2出口より直通エスカレーターにて徒歩5分。

東京国立博物館にて『特別展「琉球」』が開催されています

『特別展「琉球」』の見どころについてWEBメディア「イロハニアート」へ寄稿しました。

海に囲まれた沖縄の豊かな文化と未来へつなぐ取り組み。『特別展「琉球」』 | イロハニアート

まず充実しているのは、琉球王国の活況を伝える記録や交易でもたらされた品々などで、とりわけ首里城の聖域とされる京の内より出土した中国の元時代の陶磁器に目を引かれました。

これに続くのが、琉球を長く治めた国王尚氏に由来する宝物や書画の展示で、王府の祭祀儀礼に使われた漆器や色とりどりのガラス小玉を麻糸で綴ってかぶせた『御玉貫』と呼ばれる酒器などに心を奪われました。

また琉球を代表する紅型も数多く出展されていて、赤から黄色、さらに青系統と色とりどりの紋様が広がるすがたを見ることができました。

ハイライトと言えるのが、尚家に伝わる宝物のうち、2006年に一括して国宝に指定された「尚家宝物」と呼ばれる一連の文化財でした。ここでは王家のみが着用が許された黄色の紅型、また螺鈿を施した刀剣、さらにる東道盆と呼ばれる蓋つきの容器などが並んでいて、琉球の高い美意識と工芸技術を伺うことができました。

琉球列島の先史文化や、島々に暮らす人々の信仰についても見るべき点が多いかもしれません。いわゆる「貝の文化」における貝を用いた道具のほか、島に根ざした独自の信仰のあり方についても資料を交えて紹介していました。

さて今回の琉球展で特に印象に深かったのは、失われた文化財を復元する取り組みについてでした。琉球はいわゆる明治の近代化において沖縄となりましたが、その際も古来の文化や風習は日本と異なるとして、変えるべきものと位置付けられることがありました。

そして第二次世界大戦においては凄惨な地上戦が行われると、実に当時の人口の4人に1人とも言われる12万名の県民が亡くなっただけでなく、首里城をはじめとする多くの文化財が失われました。

戦争で破壊された文化財は生き残った人々によって拾い集められ、残欠として沖縄県立博物館・美術館の収蔵庫に保管されてきましたが、2015年度から「琉球王国文化遺産集積・再興事業」として約65件の文化財復元模造製作が行われました。

🌊沖縄の豊かな文化と未来へつなぐ取り組み🌊本日公開の記事では・・東京国立博物館にて開催中の『沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」』を、はろるどさんがご紹介しています。「観光地」の側面とは異なる沖縄、見に行ってみませんか👀#琉球展 #東京国立博物館https://t.co/q0uhHG5qNM

— イロハニアート (@irohani_art) May 24, 2022

そうした復元模造された文化財、および損傷した文化財なども公開されていて、琉球や沖縄の文化を未来につなげる取り組みについて知ることができました。戦争で失われた文化財の数を考えれば、まだまだ少ないかもしれませんが、今後も継続していくためにも重要な試みといえるのではないでしょうか。

なお会期中、第2会場の「国宝 尚家宝物コーナー」の撮影が可能です。(本エントリ掲載写真も撮影OKコーナーより)

事前予約は不要です。6月26日まで開催されています。なお東京での展示を終えると、九州国立博物館(2022年7月16日~9月4日)へと巡回します。

『沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」』(@ryukyu2022) 東京国立博物館 平成館(@TNM_PR)

会期:2022年5月3日(火) ~ 2022年6月26日(日)

休館:月曜日

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2100円、大学生1300円、高校生900円、中学生以下無料。

*当日に限り総合文化展も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

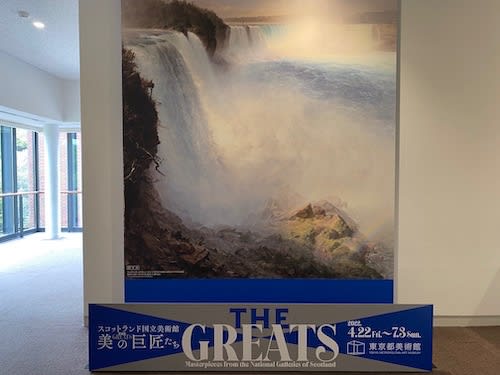

東京都美術館にて『THE GREATS 美の巨匠たち』が開催されています

そのスコットランド美術館のコレクションを紹介する『スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち』について、見どころをイロハニアートへ寄稿しました。

スコットランドが誇る名画が日本へ。東京都美術館で開催中の『THE GREATS』レポート | イロハニアート

まず『THE GREATS 美の巨匠たち』の大きな特徴は、ルネサンスからバロック、それに18世紀から印象派への時代へと至る西洋絵画史を93点のコレクションでたどれることで、とりわけベラスケスやブーシェ、またモネにゴーガンなどに魅惑的な作品も少なくありませんでした。

そのうちのベラスケス『卵を料理する老婆』は、実に画家の10代の時の絵画で、文字通り卵を手にした老婆が料理するすがたを表していました。ここでは少年の肌や衣服の質感はもとより、卵の白身が固まりつつある光景などを見事に描き分けていて、若きベラスケスの高い画力を伺い知ることができました。

こうしたマスターピースとともに見逃せないのは、ゲインズバラ、レノルズ、ブレイク、コンスタブルといったイングランド出身と、レイバーン、ラムジー、ウィルキーなどスコットランド出身の画家の絵画でした。

中でも見応えがあるのが、18世紀のイギリスを代表する肖像画家として活躍したジョシュア・レノルズの『ウィルドグレイヴ家の貴婦人たち』で、絹レースに取り込む若い3姉妹を繊細なタッチにて描いていました。三美神を思わせるような優雅な世界が画面全体に広がっていて、展覧会のハイライトと呼んでも過言ではありませんでした。

水彩を国民的芸術へと引き上げたイギリスだけに、水彩にも見ておきたい作品が少なくありませんでした。ジョン・ロバート・カズンズの『カマルドリへの道』は、ナポリ周辺の雄大な風景を鳥瞰して描いた水彩で、瑞々しく淡い色彩はもちろん、ロマンティックな夢のような雰囲気も魅力的でした。

ラストを飾るフレデリック・エドウィン・チャーチの「『アメリカ側から見たナイアガラの滝』も迫力十分ではないでしょうか。アメリカの風景画家、チャーチがナイアガラの滝を大きく描いた絵画で、アメリカで財を成したスコットランド人が、国立美術館へと寄贈し、同館のコレクションとして収められました。

入場はオンラインでの日時指定予約制です。ただし予約枠に余裕がある場合は、当日券も美術館の窓口にて販売されます。混雑状況などは展覧会のTwitterアカウント(@greats2022)をご参照ください。

スコットランドが誇る名画が日本へ🏴本日公開の記事では・・東京都美術館で開催中の『THE GREATS』の見どころを、はろるどさんがご紹介しています!ミュージアムショップには、ぐでたまとコラボした商品もあるみたいですよ🍳#東京都美術館 #ぐでたま https://t.co/wh5NN0OHBX

— イロハニアート (@irohani_art) May 20, 2022

ゴールデンウィーク期間中のお休みに改めて出向いてきましたが、はじめの方の展示室を中心に館内はなかなか盛況でした。ひょっとすると会期後半にかけて混み合うかもしれません。

7月3日まで開催されています。なお同展は東京での会期を終えると、以下のスケジュールで神戸、北九州へと巡回します。

兵庫:神戸市立博物館 2022年7月16日(土)~9月25日(日)

福岡:北九州市立美術館 2022年10月4日(火)~11月20日(日)

*一番上のパネル写真は内覧会時に許可を得て撮影。

『スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち』(@greats2022) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2022年4月22日(金)~7月3日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。

料金:一般1900円、大学生・専門学校生1300円、65歳以上1400円、高校生以下無料。

※オンラインでの日時指定予約制。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

『牧歌礼讃/楽園憧憬 アンドレ・ボーシャン+藤田龍児』が開催中です

そのボーシャンと藤田龍児の作品を紹介する『牧歌礼讃/楽園憧憬 アンドレ・ボーシャン+藤田龍児』(会場:東京ステーションギャラリー)について、イロハニアートへ寄稿しました。

フランスと日本の2人の画家が愛した自然の風景。ボーシャンと藤田龍児の牧歌的な絵画の魅力 | イロハニアート

展示では前半に藤田、後半にボーシャンの作品が並んでいて、ラストに藤田とボーシャンの作品を合わせて見比べる構成となっていました。

まず藤田の画業で注目したいのは、20代の頃から画家として活動するも、48歳にして大病を患うと、一時絵を描くことを断念していて、その後50歳を過ぎてから再び絵筆を取ったことでした。

また初期の頃は抽象的な表現をとっていながら、再び画家の道を歩みはじめた以降は、広い野原や小高い丘、また古い街並みや鉄道や工場といったのどかで親しみやすい風景を描いていて、作風を大きく変化させていました。

しかし若い頃からモチーフとして描いたエノコログサ(猫じゃらし)などは、後年も一貫して取り上げていて、画家が強い生命力の象徴として捉えていたエノコログサへの愛着を見ることもできました。このほか、下塗りに黒を用いていたり、ニードルによるスクラッチ(引っ掻き)を多用するなど、細かな表現の技法についても興味深かったかもしれません。

一方、美術とは無縁の環境に育ったボーシャンは、苗木職人として園芸業を営んでいて、結果的に画家の道を歩みはじめたのは50歳を前にしてからのことでした。

元々、順調に園芸業を営んでいながらも、一次大戦の終結後は農園が荒れて破産し、妻が精神に異常をきたすなど、過酷な現実とも向き合っていて、後に絵こそ高く評価されたものの、必ずしも順風満帆の人生とは言えませんでした。

ボーシャンと藤田の作品を紹介する『牧歌礼讃/楽園憧憬 アンドレ・ボーシャン+藤田龍児』が東京ステーションギャラリーにてスタート。今回の記事では、その見どころをレポートしています。#東京ステーションギャラリーhttps://t.co/FI164L9RsH

— イロハニアート (@irohani_art) April 22, 2022

ともに過酷な状況に置かれつつ、心に染み入るような牧歌的な作品を描いたボーシャンと藤田には、確かに共通する要素が見出せるのではないでしょうか。そのノスタルジックで温かみのある風景世界に心を惹かれました。

東京ステーションギャラリー単独での開催です。他館の巡回はありません。

7月10日まで開かれています。

『牧歌礼讃/楽園憧憬 アンドレ・ボーシャン+藤田龍児』 東京ステーションギャラリー

会期:2022年4月16日(土)~7月10日(日)

休館:月曜日。*5/2、7/4は開館。

料金:一般1300円、高校・大学生1100円、中学生以下無料。

*オンラインでの日時指定券を販売。

時間:10:00~18:00。

*金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

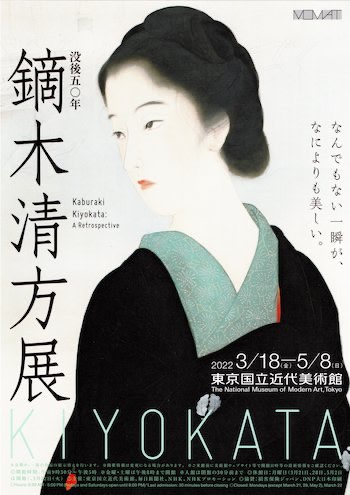

東京国立近代美術館にて『没後50年 鏑木清方展』が開催されています

その鏑木清方展について、WEBメディア「イロハニアート」へ寄稿しました。

市井の人々の生活を描き続ける。3つの時代を生きた日本画家、鏑木清方の魅力とは? | イロハニアート

今回の回顧展の特徴は、清方の画業を時系列に紹介するのではなく、「第1章 生活をえがく」、「第2章 物語をえがく」、「第3章 小さくえがく」の3つのテーマに分けて作品を展示していることで、そこから清方の表現のあり方や魅力を探っていました。(*巡回先の京都会場では年代順の展示)

そして清方が生前、自らの作品を評価するために採点していたことにも着目していて、「会心の作」、「やや会心の作」、「まあまあ」なる三段階の評価をキャプションにて紹介していました。

明治、大正、昭和と3つの時代を生き、主に美人画によって画壇に地位を築いた鏑木清方(かぶらき きよかた。1878〜1972年)。その清方の没後50年を記念した回顧展が開催中です。見どころをご紹介します。https://t.co/bYWCeFw0vs#鏑木清方展 #回顧展

— イロハニアート (@irohani_art) April 5, 2022

2019年に44年ぶりに揃って公開された『築地明石町』、『新富町』、『浜町河岸』の三部作の展示も見応え十分だったかもしれません。いずれも清方の代表的名品として知られていて、とりわけ振り返るすがたの女性を明石町の光景とあわせて描いた『築地明石町』は、第8回帝展にて帝国美術院賞を受賞するなど高く評価されました。

会場内にて公開されていた清方の映像も興味深いのではないでしょうか。戦後、1950年代に収録されたインタビューで、とりわけ「明治は幸せな時代だった」とし、「嫌いなものは描かない」とする清方の語り口が印象に残りました。清方は戦中も一貫して美人画や物語に関する作品を描き続けましたが、まさに彼とって昭和とは戦争の時代だったのかもしれません。

展示は初公開の10点を含む、110点の日本画にて構成されていて、いわゆる挿絵はありません。美人画家としての清方画の魅力はもとより、市井の人々を見据え、日々の暮らしを絵にしていった清方の制作のスタンスも伺えるような内容だったのではないでしょうか。質量ともに不足はありませんでした。

最後に展示替えの情報です。作品保護の観点より会期中に作品が入れ替わります。

『没後50年 鏑木清方展』出品リスト(PDF)

なお『築地明石町』、『新富町』、『浜町河岸』は全会期を通して公開されます。

5月8日まで開催されています。*東京での展示を終えると、京都国立近代美術館(5月27日〜7月10日)へ巡回。

『没後50年 鏑木清方展』(@kiyokata_2022) 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー(@MOMAT60th)

会期:2022年3月18日(金)~5月8日(日)

時間:9:30~17:00。

*金曜は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月21日、28日、5月2日は開館、3月22日(火)は休館。

料金:一般1800(1600)円、大学生1200(1000)円、高校生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り所蔵作品展「MOMATコレクション」、コレクションによる小企画「新収蔵&特別公開|ピエール・ボナール《プロヴァンス風景》」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

『生誕110年 香月泰男展』が練馬区立美術館にて開催されています

現在、香月の生誕110年を記念した回顧展が、練馬区立美術館にて行われています。その展覧会の内容についてイロハニアートへ寄稿しました。

「生きることは、私には絵を描くことでしかない。」戦争とシベリア抑留の壮絶な体験を描いた画家、香月泰男の人生のあゆみ | イロハニアート

まず展示では「逆光のなかのファンタジー」と題し、若い香月が描いた作品が並んでいて、ピカソの影響下や叙情的な作風の絵画を見ることができました。

1943年に入隊した香月は、当時の満州国へ動員されたのちに敗戦を迎えると、シベリアへと移送され、クラスノヤルスク地区セーヤ収容所などで抑留生活を送りました。結果として帰国を果たしたのは1947年のことで、戦中にも僅かに作品を描いていたものの、画家としての本格的な制作は約4年半中断されることになりました。

帰国後の1950年頃からは、台所の食材や庭の草花といった身近なモチーフを描いていて、「台所の画家」とも呼ばれるようになりました。と同時に、ヨーロッパを訪ねたり、絵具の技法の研究に取り組むと、方解末を混ぜた黄土色の下地に木炭粉を擦り付けていく自らの技法を考案しました。

そうした技法を用いて描かれたのが、兵役と抑留の経験をもとにした「シベリア・シリーズ」で、会場では一連の作品を自らの体験した順番ではなく、制作年代順に並べて展示されていました。

白と黒といった限定的な色による「シベリア・シリーズ」も、1960年代末頃からは『青の太陽』や『業火』といった赤や青を取り入れた作品も描かれ、主題も体験に近いものから情景を俯瞰するようなものへと変化していきました。このほか、ヨーロッパやインド洋などの島へと取材して描いた色彩の明るい作品も、香月の意外な一面を伺わせるかもしれません。

私自身、美術に関心を抱いた頃、東京国立近代美術館のコレクション展にて『水鏡』に出会い、なんとも不思議な絵画世界に心を惹かれ、いつか回顧展に接したいと思っていました。

今回は「シベリア・シリーズ」にとどまらず、画業の大半を網羅していて、あたかも香月の人生をたどるように作品を追うことができました。まさに質量ともに不足ない回顧展の決定版と呼んで差し支えないかもしれません。

その香月の生誕110年を期した回顧展が、昨年夏に宮城県美術館にてスタート。現在、東京の練馬区立美術館にて開催されています。激動の時代を生きた香月の人生を追いかけながら、展覧会の内容をご紹介します。#練馬区立美術館 #香月泰男展https://t.co/0Msnlws08U

— イロハニアート (@irohani_art) February 25, 2022

イロハニアートの記事では許可を得て作品の写真を掲載しましたが、香月の重厚な画肌の質感は写真画像では到底伝わりません。実際の絵画を前にして改めて絵具の独特な感触に深く見入るものがありました。

3月27日まで開催されています。おすすめします。

『生誕110年 香月泰男展』 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:2022年2月6日(日)~3月27日(日)

休館:月曜日。ただし3月21日(月・祝)は開館し、3月22日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000円、大・高校生・65~74歳800円、中学生以下・75歳以上無料。

*ぐるっとパス利用で500円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

| « 前ページ | 次ページ » |