画像はwebから引用

昨日、公園で若いお父さんが二人、それぞれ4、5歳ぐらいの子供に

自転車の乗り方を教えていた。

ペダルの無い自転車を用意したお父さんはおそらくネットか何かで

そういう練習の仕方を調べてのことだったのだろう。

現在は早ければ2~3時間で乗れるようになる子供も結構いるという。

上達の差は当然ながら教え方、練習の仕方によって違うらしい。

現在の練習は小さいころから体に合った子供用の自転車を使うので

怪我なども少なく、早く乗れるようになっているのかもしれない。

以前は同じ子供用の自転車を利用しても転び方やバランスのとりかた

などを教えていない場合、転んで少し痛い思いをすると練習を嫌がったり、

親が厳しすぎて双方がイラついたりでいい練習ができない子供たちも

いたようだ。

とにかくちょっとのことでも褒めて子供が練習を嫌がらず、むしろ

楽しくできるようにするのが一番いいという。

さて、私たちの子供の頃はどうだっただろう・・・

自分たちの周りには子供用の自転車などほとんどなかったと思う。

したがって小学生以下の小さい子が自転車に乗っている姿も見かけず、

私自身も乗れるようになったのは小学校3~4年生ぐらいだったと思う。

それも・・・あの懐かしい、まさに知る人ぞ知る「三角乗り」で・・・

(高齢者は見たり実際に体験している方もあると思うが・・・)

ブログ友の中には「そうだ、そうだ」と頷いている方もいらっしゃる

のではないだろうか・・・

私たちの子供の頃の自転車は現在のママチャリと言われるような

フレームのものではなく、ほとんどがハンドルの心棒部分から

サドルまでまっすぐ伸びたパイプで出来た頑丈な三角のフレームだった。

その三角フレームの間に片足を入れ、ペダルを踏むというちょっと

変則的な乗り方で、片手でハンドルを握り、もう一方の手はサドルを

脇に挟むようにしてサドルそのまましっかり抱えるか、サドルから

ハンドル方向に向かうパイプを握りしめるか・・・

はたまた・・慣れてくると両手共にハンドルを握るなど・・・

そんな危なっかしい、(今はむしろ難しく見えるかもしれない)乗り方を

していたのだ。

それでも子供にとっては大きく重い自転車に乗れるという喜びが

あったのでみんな懸命に練習したものである。

少し大きくなると尻を左右に大きく揺らしながら漕いだことも懐かしく

思い出される。

基本的な形は変わらないが自転車の進化にも目を見張るものが幾つもあり、

ライト、ブレーキ、サドル、タイヤ、リム、ギヤ、鍵、スタンドなど

あらゆる部品や装備の一つ一つに興味もそそられる。

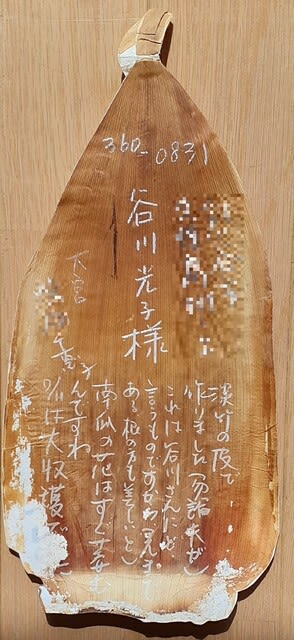

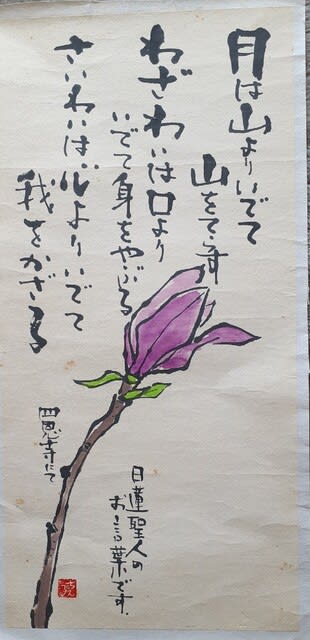

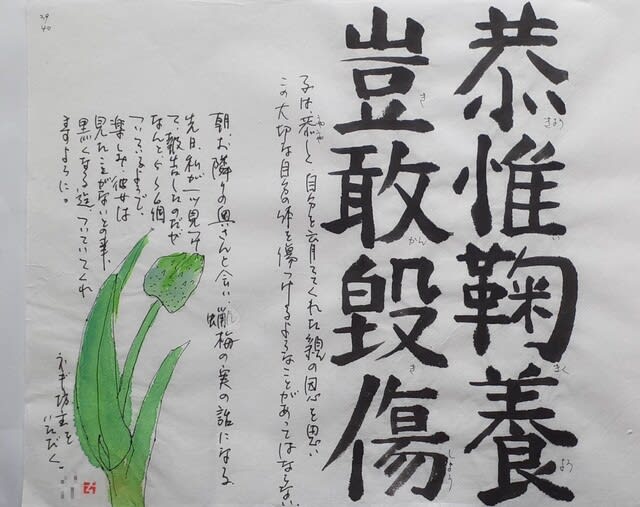

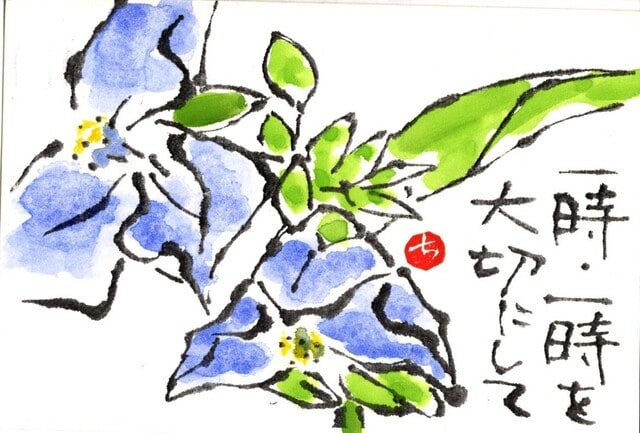

今日の千恵子選手の『絵手紙コーナー』

この絵手紙も昨日と同じような畳1枚分の大きさのもの

筍の皮を利用したもの(裏側に絵を) モクレンを見て思い出す。

蝋梅の実でも楽しい会話ができる・・・

かぼちゃのように落ち着きを・・・ 青桐の葉の不思議

そのひと時、その一瞬を・・・

念願の湿拓を作り不戦の願いを込めて (イラクの人達と共に)