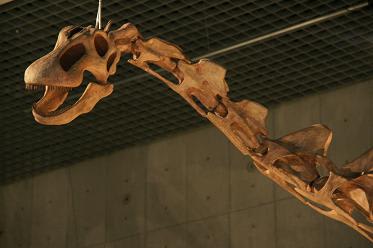

重要文化財にも指定されている国立科学博物館日本館。本館と呼ばれていた頃は、階段回りの吹き抜け1階に、ティラノサウルスの復元骨格が展示されていた。

国立科学博物館で開催されている『大恐竜展』の入場料は、大人一人1500円。この金額は、高いと言えば確かに高いけれど、『大恐竜展』の入場券で常設展も観られることを考慮すると、非常に安いと思います。日本館(旧本館)と地球館(旧別館)の展示品を全て見ようとしたら、丸々一日使ってもいっぱいいっぱいだと思うし、その前に(詰めこみ過ぎて)頭がパンクしてしまうでしょう。

向かって右側の入口にD51-231号、左側の出口にシロナガスクジラの等身大の模型が飾られている国立科学博物館。子供の頃は、万世橋にあった旧交通科学博物館と同じくらい「行くのが楽しい」場所でした。今日は『恐竜展』だったので、常設の展示物も化石関係だけを観るにとどめました(ハチ公のはく製も見なかった)。

(左)ヨーロッパ(行ったことがないけど)にいるのではないか?と錯覚しそうな、旧本館吹き抜けの丸天井。美しいアーチを描く柱に刻まれた彫刻も美しい。

(右)明かりとりのステンドグラスも美しい。電球の傘も重厚で凝っている。

日本館3階北翼には、フタバスズキリュウの復元骨格と、化石が発見された時の状況を再現した産状レプリカが置かれている。首長竜はかなり好きな恐竜だけど、フタバスズキリュウが発掘されていなければ、そうならなかったかもしれない。

(左)1968年、いわき市でほぼ1体分の首長竜の化石が仰向けになった状態で掘り出された。第一発見者は高校生! 子供の頃にフタバスズキリュウに関する本を読み、自分も恐竜の化石を発見したくなった。

(右)尾と後頭部は侵食により失われてしまい、首は根元から切断され骨も残っていないが、それ以外は非常に良好な状態で発見された。

(左)フタバスズキリュウと同じ部屋に展示されていた各種アンモナイト。三葉虫とアンモナイトは化石大好き少年のアイドルで、小学時代に何度か化石堀りに出かけている。

(右)物理で習った「フーコーの振り子」(実験中)。吹き抜けの天井から吊るされたボール(映画『ファンタズム』に出てきたような銀色の球)が枠内を通過する瞬間にシャッターを切った。

今から11年前にも、知られざるゴンドワナ大陸の恐竜展があり、ティラノサウルスよりひと回り大きなギガノトサウルスも展示されました。時刻は真夜中を越し、国立科学博物館では、今頃彼らが動き始めている?(常設館の恐竜達と合流したら、大変ですね~)。とりあえず、今夜はここまで・・・。

今から11年前にも、知られざるゴンドワナ大陸の恐竜展があり、ティラノサウルスよりひと回り大きなギガノトサウルスも展示されました。時刻は真夜中を越し、国立科学博物館では、今頃彼らが動き始めている?(常設館の恐竜達と合流したら、大変ですね~)。とりあえず、今夜はここまで・・・。

山本高樹さんのHP【模型日和下駄】は、

山本高樹さんのHP【模型日和下駄】は、  青梅については定期的に更新していくつもりです。ついでに、

青梅については定期的に更新していくつもりです。ついでに、

少し長くなったので、昭和幻燈館は明日にでも・・・さあ、出勤です。

少し長くなったので、昭和幻燈館は明日にでも・・・さあ、出勤です。

こんな天気だから?珍しく一日中家にいて、NHKの将棋&囲碁(まともにできもしないのに)などを見ていました。決勝戦となった羽生四冠(名人・王将・棋聖・王座)と森内九段の対戦は実に見ごたえがありました(二人と激闘を繰り広げている渡辺竜王の解説も良かった)。囲碁はさらに苦手なのですが(定跡が全くわからない)、大好きな武宮九段がとうとう決勝戦まで勝ち残ったので、バンバンザイ!

こんな天気だから?珍しく一日中家にいて、NHKの将棋&囲碁(まともにできもしないのに)などを見ていました。決勝戦となった羽生四冠(名人・王将・棋聖・王座)と森内九段の対戦は実に見ごたえがありました(二人と激闘を繰り広げている渡辺竜王の解説も良かった)。囲碁はさらに苦手なのですが(定跡が全くわからない)、大好きな武宮九段がとうとう決勝戦まで勝ち残ったので、バンバンザイ!

「ハチ公から太郎へ」渋谷区の招致プロジェクトHPは、

「ハチ公から太郎へ」渋谷区の招致プロジェクトHPは、