恐竜界の王者ティラノサウルス(色温度を変えてみました)

白亜紀に登場したティラノサウルス(暴君竜)の全長は平均12m。大きなものだと15mにも達した地上最大&最強の肉食恐竜は、骨がかなり重かったことから「敏捷な動きは不可能」とされ、極端に退化した前肢からもハンティングには不向きで、[主に屍肉を漁っていたのだろう」と、一時期言われていました。映画『ジュラシック・パーク』では、縦横無尽に暴れ回っていたけれど、「目がよく見えず鼻も利かない」という制約を負わされていたっけ・・・。

実際のティラノサウルスは、森やブッシュに潜んで獲物を待ち伏せし、強力な顎と平均15cmもある恐ろしい牙を武器に獲物に襲いかかっていた、と考えられています(近い例だと、ワニさんスタイル)。狩りの成功率はそれほど高くなく、屍肉を食べたり、他の肉食恐竜が捕えた獲物を横取りすることも多々あったでしょうが、食物連鎖の頂点にいたことは間違いありません。通常は単独で行動しますが、母親は子供がある程度大きくなるまで子育てをし、幼体は体温の低下を防ぐために鳥のような羽毛に覆われていたことも、最新の研究から明らかになりました。

(左)地球館B1F展示室入口。人間とバンビラプトルの骨格標本が出迎えてくれる。ジャンプしながら「こっちに、おいで」と手招きしているようにも見えるが、「人間もバンビラプトルも飛べなかった」ことを意味しているらしい。骨にポーズを取らせて寓意を込める手法は、バロック期の解剖学や博物学図鑑に多く見られた。荒俣さんが監修してたりして?

(右)バンビラプトルの生体復元模型。恐竜と鳥はジュラ紀後期に枝分かれして、別々の進化を遂げた。白亜紀後期に登場したバンビラプトルは鳥にならなかった恐竜の子孫であって、その意味で始祖鳥とは決定的に異なる。

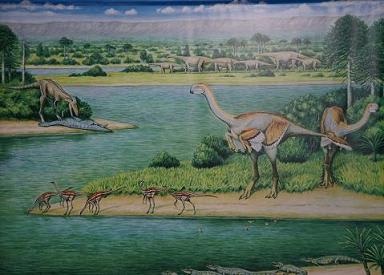

(左)肉食恐竜は確かに格好良いかもしれないが、昔から草食恐竜が好きだった。中でも、特撮の神様=レイ・ハリーハウゼンのストップモーション・アニメーションで肉食恐竜と戦い、これを倒したトリケラトプスは贔屓の恐竜だった。

(右)今話題の「草食系男子」の草分け的存在のニワトリさん(単に草食動物が好きという意味だけど)の一番好きな恐竜は、映画やテレビで何度となく肉食恐竜に襲われ命を落としてしまうステゴサウルス!だった。手前のアンキロサウルスも悪くないが、背中の甲冑がかなり身を守ってくれた点で、ステゴサウルスの無力さに敵わない。ステゴザウルスも、尻尾のスパイクを振り回して必死に戦うけれど、抵抗空しく倒されてしまう・・・草食系を好む傾向は哺乳類でも同様で、キリン←ブラキオサウルス、ゾウ←ディプロドクス、サイ←トリケラトプス、カバ←ステゴサウルス?、アルマジロ←アンキロサウルス、シャチ←クロノサウルスから来ていたりして・・・肉食動物も好きだけど、百獣の王ライオン(特にオス)は、はっきり言って嫌い!

地球館B1ホールは、「恐竜大進撃!」の様相を呈しているが、全長18mのアパトサウルスや、かつては入口ホールにいたティラノサウルスには狭苦しい感じ。アパトサウルスは首を折り曲げずに展示して欲しいし、ティラノサウルスはトリケラトプスと向かい合うとか・・・ステゴサウルスは、一人悠々穏やかに草を食んでいて欲しいナ~♪

地球館B2Fには、水の中で暮らした絶滅種や、恐竜以前以後の生き物たち、そして人が展示されている。頭上を泳いでいるのは手前から、全長19mのバシロサウルス(左側。クジラの仲間)、同じく19mのティロサウルス(右側。爬虫類)、真ん中右に魚竜(レプトニクス)、中央にガメラ(アーケロン。全長4.5m)、後方にステラー海牛(全長6m)。ステラー海牛は1785年に絶滅した。

復元骨格が語りかけてくれる地球の歴史に耳を傾けたい。生命はこれまで何度も大量死を迎えてきたが、それはあくまでも天変地異によるものだった。今度のジェノサイドは人間がもたらそうとしている・・・。

左写真=アメリカマストドンとデイノテリウム(手前)。右写真=コロンビアマンモスとアルシノイテリウム(手前)。彼らはどのように生き、どのように滅んでいったのか?

(左)B1Mに展示されていた魚の化石。自然が造形した奇蹟の芸術作品だ。

(右)常設展は一部しか見学しなかったが、お昼を大きく回ってしまっていた。雨に濡れる「カエルの噴水」の横を通って、中央通りを秋葉原まで歩いた。

国立科学博物館のHPは、 → ここをクリック

国立科学博物館のHPは、 → ここをクリック

金曜夜は、久しぶりに朝帰り(4時)になってしまいました。猫が起きる時間だなあ~と思ったら、やっぱり起きて、色々悪さをしていました。

金曜夜は、久しぶりに朝帰り(4時)になってしまいました。猫が起きる時間だなあ~と思ったら、やっぱり起きて、色々悪さをしていました。

今日&明日を乗り切ればひと息つける? 来週の大ヤマに備えて準備もしなければいけないのですが、何とかなるで乗り切るしかない! くるみさんはタンス・ベッドでずっと寝ています・・・。

今日&明日を乗り切ればひと息つける? 来週の大ヤマに備えて準備もしなければいけないのですが、何とかなるで乗り切るしかない! くるみさんはタンス・ベッドでずっと寝ています・・・。

『墨東の色町』でも新たな発見があったのですが、もう時間がありません。それについては明日にでも・・・

『墨東の色町』でも新たな発見があったのですが、もう時間がありません。それについては明日にでも・・・

『恐竜2009 砂漠の奇跡』の公式HPは、

『恐竜2009 砂漠の奇跡』の公式HPは、

今日は仕事でしたが、高尾山に登ってきました。最後に登ったのが高校生のときです。なかなか疲れましたが(結果的に3万歩超え)、楽しかったで~す! でも、もう、眼を開けていられません・・・おやすみなさい!

今日は仕事でしたが、高尾山に登ってきました。最後に登ったのが高校生のときです。なかなか疲れましたが(結果的に3万歩超え)、楽しかったで~す! でも、もう、眼を開けていられません・・・おやすみなさい!

不二夫さんと菊千代の蜜月については、Angela さんのブログ『そしてどこへ行く』から、

不二夫さんと菊千代の蜜月については、Angela さんのブログ『そしてどこへ行く』から、