鴨居玲(1928‐1985)はずっと前から気になっていた画家だ。今年1月、金沢を訪れた際に石川県立美術館に寄った。そのとき、わたしにとっては唐突だったが、「1982年 私」が目に飛び込んできた。やっぱり衝撃だった。でも、十分には受け止めきれなかった。それが心残りだった。

そんな折、東京で鴨居玲展が開かれることを知って、心中、小躍りした。なんというタイミングだろう。すぐにでも行きたかったが、ぐっと我慢して、自分の中で発酵するのを待った。そしてついに行ってきた。

「1982年 私」はもちろんあった。本展の目玉の扱いだ。鴨居玲が生涯にわたって描いてきた酔っ払い、腕を失った廃兵、老婆、裸婦その他諸々のモデルに囲まれて、鴨居本人がいる。目の前には大きなキャンバス。でも、なにも描かれていない。真っ白だ。鴨居玲は放心したような虚ろな目をしている。「もうなにも描けない」と呆然自失している。

本作は、石川県立美術館の白いキュービックな空間で見るよりも、東京ステーションギャラリーの赤レンガ剥き出しの空間で見る方が相応しい感じがした。

本作と真っ直ぐつながっていると思われる作品に、「勲章」(1985)と「肖像」(1985)があった。中でも「勲章」に惹かれた。酔っぱらったような呆けた表情の男。鴨居本人だ。胸には勲章が4個付いている。勲章といっても、ビンの王冠だ。昔よく王冠のコルクを剥がして、服の裏側から留めた。その王冠だ。なんとも自虐的だが、ちょっぴり誇らしい感じが漂う。

「肖像」の方は、顔の表面(仮面)をはずしたら、そこは‘のっぺらぼう’だったという作品。内面の空虚さを描いた作品だが、新鮮味に欠ける感じがしないでもない。

以上の3点は芝居っ気のある作品だ。それらも面白かったが、もっとハッと惹き込まれた作品は、「教会」(1976)と「出を待つ(道化師)」(1984)だ。

「教会」は青のモノトーン。まるで水中のようだ。そこに幾何学的な立体の教会が浮かんでいる。美しいことこの上ない。本作から鴨居玲の教会への屈折した想いを読みとる向きもあるようだが、わたしはむしろ初期のシュールレアリスムへの傾倒の頃の余韻を感じた。

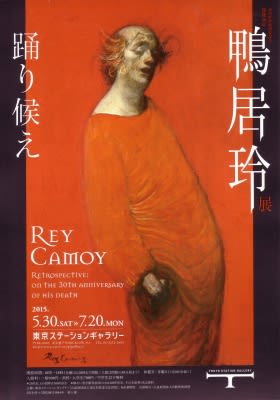

一方、「出を待つ(道化師)」は赤のモノトーン。チラシ↑に使われている作品だ。これも一種の自画像だが、芝居っ気を突き抜けた透明感があった。

(2015.7.3.東京ステーションギャラリー)

※主な作品の画像(本展のHP)

そんな折、東京で鴨居玲展が開かれることを知って、心中、小躍りした。なんというタイミングだろう。すぐにでも行きたかったが、ぐっと我慢して、自分の中で発酵するのを待った。そしてついに行ってきた。

「1982年 私」はもちろんあった。本展の目玉の扱いだ。鴨居玲が生涯にわたって描いてきた酔っ払い、腕を失った廃兵、老婆、裸婦その他諸々のモデルに囲まれて、鴨居本人がいる。目の前には大きなキャンバス。でも、なにも描かれていない。真っ白だ。鴨居玲は放心したような虚ろな目をしている。「もうなにも描けない」と呆然自失している。

本作は、石川県立美術館の白いキュービックな空間で見るよりも、東京ステーションギャラリーの赤レンガ剥き出しの空間で見る方が相応しい感じがした。

本作と真っ直ぐつながっていると思われる作品に、「勲章」(1985)と「肖像」(1985)があった。中でも「勲章」に惹かれた。酔っぱらったような呆けた表情の男。鴨居本人だ。胸には勲章が4個付いている。勲章といっても、ビンの王冠だ。昔よく王冠のコルクを剥がして、服の裏側から留めた。その王冠だ。なんとも自虐的だが、ちょっぴり誇らしい感じが漂う。

「肖像」の方は、顔の表面(仮面)をはずしたら、そこは‘のっぺらぼう’だったという作品。内面の空虚さを描いた作品だが、新鮮味に欠ける感じがしないでもない。

以上の3点は芝居っ気のある作品だ。それらも面白かったが、もっとハッと惹き込まれた作品は、「教会」(1976)と「出を待つ(道化師)」(1984)だ。

「教会」は青のモノトーン。まるで水中のようだ。そこに幾何学的な立体の教会が浮かんでいる。美しいことこの上ない。本作から鴨居玲の教会への屈折した想いを読みとる向きもあるようだが、わたしはむしろ初期のシュールレアリスムへの傾倒の頃の余韻を感じた。

一方、「出を待つ(道化師)」は赤のモノトーン。チラシ↑に使われている作品だ。これも一種の自画像だが、芝居っ気を突き抜けた透明感があった。

(2015.7.3.東京ステーションギャラリー)

※主な作品の画像(本展のHP)