地理好きや気象好きなら、当然ご案内ではあるが

福島県は「会津」「中通り」「浜通り」の3つの地域に分けられる。

会津は、猪苗代湖や磐梯山、会津若松といった西側山間部、

中通りは福島市などの盆地を中心とした東北本線沿線の中央部、

浜通りは東側沿岸部である。

福島の震災は津波と原発による被害以上に、風評被害が大きい。

原発反対派と自称する人達による流言飛語や言葉のレトリックによって、

福島の多くの農林水産業が被害を受けた。

住民たちも、放射線以上にそれらの被害、つまり偏見などの被害を受けた。

実際には、津波も原発周辺の避難区域から遠く離れた会津の人たちも

「福島県」というだけで被害を受けている。

当時の政権は何もしていないだけでなく、全ての責任を原発に押し付けて逃げてしまった。

福島の人々は自分たちの力で復興を目指した。

レジャー施設や交通機関も、何とかして復活させようとがんばっている。

スパリゾートハワイアンズは、あの日から1年も経たない

平成24年2月に、全面再開している。

福島臨海鉄道も、スパリゾートと同じく24年2月に全線復旧した。

JR常磐線も、平成30年までに、不通区間の大半を復旧させるとしていて

全線復旧の時期は未定としながらも将来の復旧を見据えた計画方針を

安倍晋三首相が発表するなど、少しずつ前進している。

いわきの街の中心部は、揺れや津波の被害が少なかった事から

震災前とかわらなず、地方都市らしい、賑やかながらのんびりした時間が流れている。

郊外には仮設住宅が建ち並んでいる。

50kmも離れていないふるさとへ、みんなで帰れる日を待ち望む人々を

今日も「復興支援バス」(新常磐交通)は運んでいる。

(飛鳥山公園)

(飛鳥山公園) (飛鳥山と都電)

(飛鳥山と都電) (音無親水公園)

(音無親水公園) (アスカルゴ)

(アスカルゴ) (音無橋)

(音無橋) (北とぴあから見た飛鳥山公園)

(北とぴあから見た飛鳥山公園)

(井の頭池)

(井の頭池) (椿山荘内の流れ)

(椿山荘内の流れ) (椿山下)

(椿山下) (分水堰付近)

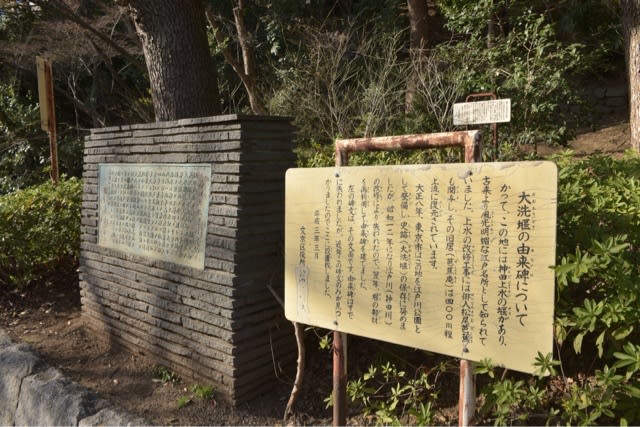

(分水堰付近) (大洗堰由来碑)

(大洗堰由来碑) (大滝付近)

(大滝付近) (江戸川橋)

(江戸川橋) (左の道が上水道、右が本流)

(左の道が上水道、右が本流) (江戸城平川門)

(江戸城平川門) (面影橋)

(面影橋) (山吹の里の碑)

(山吹の里の碑) (山吹の里公園)

(山吹の里公園) (歌碑)

(歌碑) (説明板)

(説明板) (都電 面影橋停留所と桜)

(都電 面影橋停留所と桜)

(大槌駅)

(大槌駅) (吉里吉里駅)

(吉里吉里駅) (津波防波堤が見えたかつての車窓)

(津波防波堤が見えたかつての車窓) (釜石駅の山田線と三陸鉄道)

(釜石駅の山田線と三陸鉄道)

(あたみ屋のフカヒレラーメン)

(あたみ屋のフカヒレラーメン) (駅から漁港へ向かう途中に市役所がある)

(駅から漁港へ向かう途中に市役所がある)

(北陸新幹線)

(北陸新幹線) (新幹線0系)

(新幹線0系) (100系)

(100系) (母との最期の京都旅行はN700系のぞみ)

(母との最期の京都旅行はN700系のぞみ) (台湾高鐵でも、そのワクワクは変わらない)

(台湾高鐵でも、そのワクワクは変わらない) (一番の贅沢は足湯に浸かれる“とれいゆ")

(一番の贅沢は足湯に浸かれる“とれいゆ") (ちなみに昨日はE6系に乗車)

(ちなみに昨日はE6系に乗車)