ゴム銃フレームの軸穴が見えないようにするには、左右フレーム側面の対称位置に、中ぐりの穴を正確に開けなければなりません。

そのための治具を新しく作ってみました。

使い方は下の写真で説明すると、左フレームの上部と後部を治具にきっちり当て、裏側から貫通した軸穴位置をポンチでフレームに印をつける。右フレームはこの反対の作業をする。

各印をボール盤で、フレーム表面を1mmほど残して中ぐりする。

ということは、フレームの板厚は5mmほどないと強度が心配である。

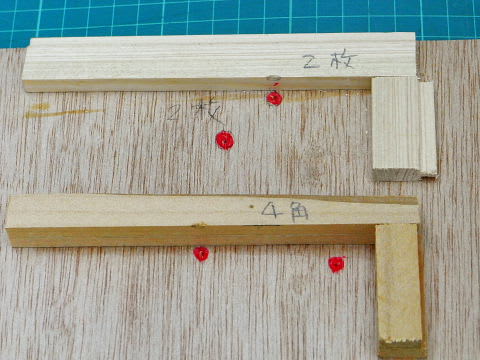

▼連発ゴム銃フレーム用治具(新)

赤印は2枚板回転翼用、黒印は四角翼回転用

治具の貫通穴は、φ1.5 瞬間接着剤で補強

今までのフレーム穴貫通の治具は、12mm厚ベニアの裏側から長さ13mmのクギが打ってあります。フレーム上部と後部を治具にきっちり当て押し付けると、クギ先で位置が決めれます。

穴あけは左右フレームを2枚合わせてボール盤であけます。

▼今までのフレーム穴貫通の治具

工房ができたとき購入した電動工具の一つが卓上糸ノコ盤で、型式はマキタのMSJ401です。

まだあまり使っていませんが、使ってみた感想を報告します。

選んだ理由:ゴム銃作りではプロクソン製を使っている方が多いようですが、ホローポイントさんのHPを見てもう少し力のあるものとして日立、マキタ、リョウビが候補にあがりましたが、日立製は品切れで入荷が1ヵ月後ということではずれ、少し高価だがテーブルのデザイン、重量が重い、本社が愛知県ということでマキタにしました。(製造元はリョウビと同じのようです)

振動:盤の下部にゴム系の柔らかめの板を引きました。重量が14kgとかなり重いので動作中に動くことはありません。しかし、隣に置いてあるプロクソンの丸ノコ盤が作業台の振動で動いてしまいます。

ノコ刃の交換:上下とも6角棒レンチを使って替えます。下はテーブルを傾けなければ作業がしにくいのが欠点です。

刃の張り具合は簡単にできます。

付属品:平行や角度切りガイドがついてはいない。精度に期待しないがあったほうが便利だと思う。

ノコ刃は荒目だけだが細目もほしい。(細目を別途購入しました)

その他:電源スイッチと回転数の変更ダイヤルは一体で、電源スイッチはプッシュプル方式で非常に使いやすい。(方式は違うがプロクソンの丸ノコ盤と比較して)

ざっとこんなところでしょうか、また気がついたことがあったら報告します。

先日、カンナ掛け治具を紹介しましたが、これを使うときカンナを横にして使うのだが、下になる側面が板に当たるのでカンナをうまく持てず、力が掛けにくいのでカンナの背面に取っ手を付けました。

これで力を十分に加えることができます。

カンナを普通に使うた時のために、取っ手は2本のビスで取り付け取り外しでがきます。

これは、師匠の池崎さんから伝授されてものです。

木工工作には欠かせない接着剤について。

ホームセンターで売られているのは、小西(株)かセメダイン(株)のどちらかか両方がほとんどです。一般的には木工ボンドと呼ばれていますが、ボンドと呼んでいいのは小西(株)の製品だけのようです。

この製品には、速乾と一般のものとがありますが、私はせっかちなので速乾のものを使っています。速乾のものは成分の水の割合が少ないので早く接着するようです。

この木工用接着剤の使い方のコツは、使用量は少なめにし、強く圧着すること。そしてはみ出た接着剤はすぐ濡れ布できれいに拭き取っておくことです。多く使うと圧着したとき接着物がずれやすくなるので注意が必要です。

私の師匠は、小西製のプレミアム(下の写真左)というのがいいのだけど最近見かけないと言ってましたが、いつもは行かないすこし遠いホームセンターで見つけたので購入してみました。いつも使っているもの(下の写真右)は、50ml入り140円ですが、プレミアムは30ml入りで240円ほどでした。

師匠の言うには、容器の口先が細いので接着剤が出すぎず使いやすいのだそうです。確かにそうなのですがチョット高すぎるので私には使えそうにありません。