エフェクトボード内においてエフェクターの接続順は重要なのだ

前回までの私のボードなのだ

エレハモを最終段に接続していたのだが・・・

微妙に『美味しい部分』をスポイルしている気がしてきたのだ

joyoを最終段に入れ替えたのだ

私の場合には最終段をブースター的に活用しているのだ

つまり歪みの『二段かけ』なのだ

最終段のエフェクターは最終的な出音の音色を左右する

さらに私のセッティングでは真空管のボリュームをマックス状態に出来るように調整しているのだ

これによってアンプの最終段の真空管をドライブさせることが出来るのだ

アンプ側で音量を抑えるという方法もあるが・・・

真空管アンプの場合には出来るだけアンプをフルアップに近い状態を作り出す事が重要なのだ

本来、ギターとアンプ直結では爆音になってしまう出音も最終段のjoyoで適度な音量に抑える事ができるのだ

アンプ側のボリュームを開く事によって真空管の良い感じに温まるのだ

今回はちょっとしたプチ音源を用意したのだ

先に少しだけ説明しておくのだ

前半の音はMXR+joyoなのだ

後半はエレハモ+joyoなのだ

つまりjoyoは常に電源がONの状態という事になる

本家のマッドも通すだけで音が良くなる(音が抜ける?)エフェクターなのだ

単体ではあまり歪まないのでこのような使い方をする人も多い

もっとも有効な使い方は大型アンプの歪みをブーストする使い方なのだ

アンプ単体で歪んだ状態にさらに歪みを加えるという使い方が活きる

大型、小型に関わらず真空管アンプ共通している点がある

ある程度真空管がドライブした状態でなければトーンの効きが悪いという事なのだ

まったく効かないわけではない

フルドライブの方がよりトーンの美味しい部分を引き出せるという事なのだ

レンタルスタジオの定番であるマーシャルなども

突き刺さるようなエッジ音を引き出すにはそれなりの音量が不可欠になる

私のVOXも小型なれど、かなり本格的なのだ

動作そのものが大型のアンプのそれなのだ

真ん中がボリュームだがマックスに近い状態なのだ

アッテネーターは1Wにセットしているのだ

さらに大音量の4Wもあるがノイズも増えるのだ

エフェクターで抑えるのも少々無理があるのだ

機会をみつけてスタジオなどで最大音量を試してみたくなるほどパワフルなのだ

大音量で良い音になるアンプは良いアンプなのだ

今回はBR-80のチョイ録りなのだ

ノイズも含めて部屋鳴りを拾っているのだ

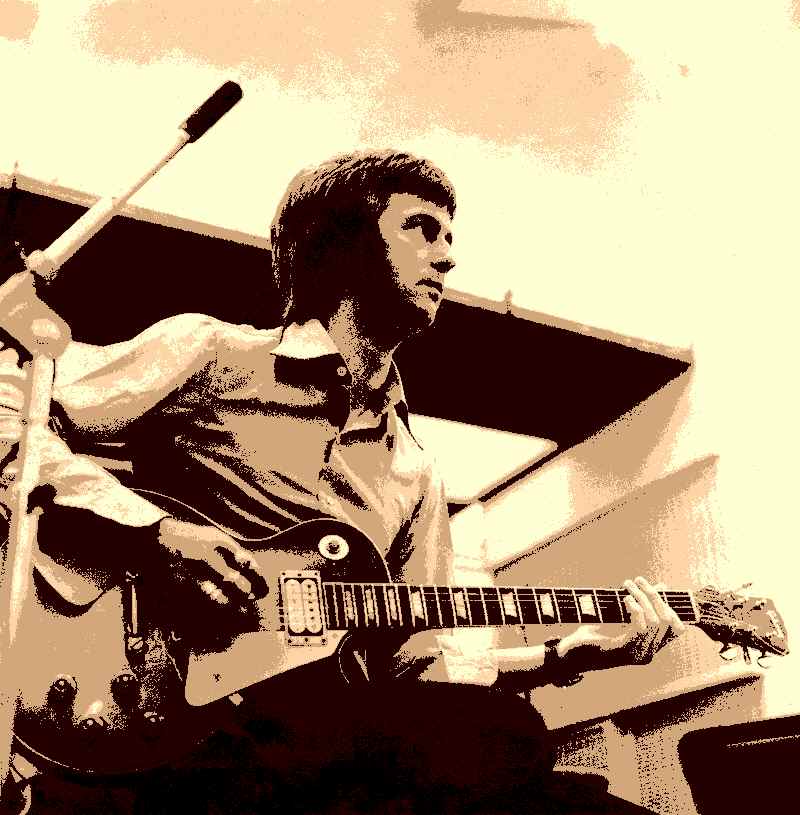

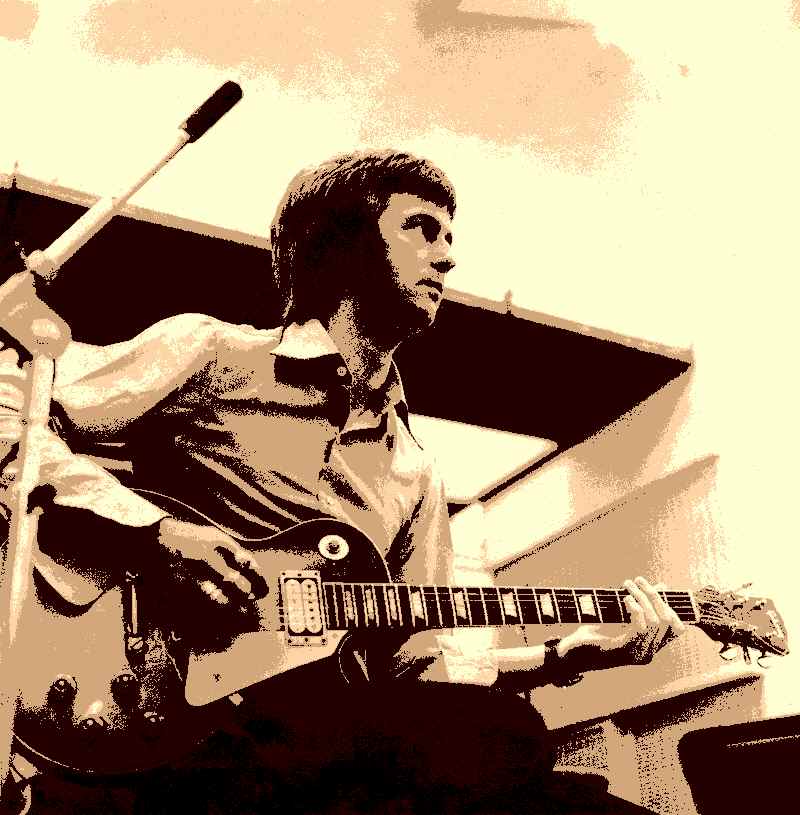

ギターは久々にレスポールを使用したのだ

ちなみに昨日、すべてのギターの弦高を調整したのだ

さらに弦高を上げたのだ

弾き易さよりも音色を重視する設定に変更したのだ

今までは基準値よりも少し低い状態で使っていたのだ

速弾きに対処する為の措置なのだ

最近の私は雰囲気重視というか・・

あまり速いフレーズを好まないのだ

年齢もあると思う

ブルース的なリックに浸る事が多いのだ

その時期の旬というような物がある

そのうちにドンシャリのメタル系に戻る可能性もあるのだ

ロックといっても私の中の最大値はツェッペリンなのだ

それ以上の歪みも特に必要ないのだ

ちなみにレスポールの設定はフロント&リア共にボリュームは6程度なのだ

スタジオなどのアンプもボリュームを6程度で軽いクランチ、マックスでオーバードライブという位が好みなのだ

ピックアップを色々と切り替えているのだ

レスポールといえば『ヘルコ』のピックなのだ

ペイジ師匠が愛用しているピックなのだ

ボード内をより効率良く使う為にアダプタージャックも交換したのだ

ストレートタイプよりも省スペースなのだ

弦高調整と同時に弦交換も行ったのだ

すべての弦を010~に統一したのだ

ネックの状態も安定している

・・というか以前ほどネックにシビアではなくなったのだ

極太弦を張り、常にネックが激しく順反りしていたレイヴォーンの影響も大きい

12フレット付近で3㎜を越える事も多々あったようだ

それでもあの演奏力なのだ

ギターのコンディションも重要ではあるが・・・

それ以上の『何か』を感じているのだ

ちなみにアコギも弦をリニューアルしたのだ

アコギはさらに弦を太く変更したのだ

今までは011~だったのだ

今回は012~にワンサイズアップしてみたのだ

エレキでは極太サイズだがアコギではレギュラーサイズの位置づけになる

アコギでもチョーキングなどをする事を想定して細い弦を選んでいたのだ

演奏性を重視するか?

音色を重視するか?

エレキと同様に弦が太ければ伸びが良い太い音が得られる

存在感がある音・・という感じなのだ

さらに弦高を上げれば音にパンチとアタック感が増すのだ

読者の皆さんはコントラバスを見た事がるだろうか

ヴァイオリンの大型サイズの弦楽器なのだ

デフォルトで非常に弦高が高い設定なのだ

ベースだけに弦も超極太なのだ

同じベースでもエレキベースとは調整が異なるのだ

エレキの場合には本体の鳴りよりをアンプで増幅させるのだ

単体での生音はあまり重要ではない

一方のアコースティックな生楽器は本体の共振音そのものがアンプの役目をする

それを担う最も重要なパーツが弦なのだ

アコギだけは何故かマーティン製が好きなのだ

ダダリオのアコギ弦は何かが足りない

エレキの音や弾き心地が良いだけに残念なのだ

それでは音源をお楽しみいただきたい

今回はレスポールのクランチだがストラトでも全く異なる音が出る

これがアナログエフェクターの面白い部分なのだ

組み合わせるギター、アンプ、その他のエフェクター・・

弾き手のピッキングニュアンスに追従するのも良い部分なのだ

真空管アンプとアナログエフェクターだけで楽しめるようになれば良いと思う

前回までの私のボードなのだ

エレハモを最終段に接続していたのだが・・・

微妙に『美味しい部分』をスポイルしている気がしてきたのだ

joyoを最終段に入れ替えたのだ

私の場合には最終段をブースター的に活用しているのだ

つまり歪みの『二段かけ』なのだ

最終段のエフェクターは最終的な出音の音色を左右する

さらに私のセッティングでは真空管のボリュームをマックス状態に出来るように調整しているのだ

これによってアンプの最終段の真空管をドライブさせることが出来るのだ

アンプ側で音量を抑えるという方法もあるが・・・

真空管アンプの場合には出来るだけアンプをフルアップに近い状態を作り出す事が重要なのだ

本来、ギターとアンプ直結では爆音になってしまう出音も最終段のjoyoで適度な音量に抑える事ができるのだ

アンプ側のボリュームを開く事によって真空管の良い感じに温まるのだ

今回はちょっとしたプチ音源を用意したのだ

先に少しだけ説明しておくのだ

前半の音はMXR+joyoなのだ

後半はエレハモ+joyoなのだ

つまりjoyoは常に電源がONの状態という事になる

本家のマッドも通すだけで音が良くなる(音が抜ける?)エフェクターなのだ

単体ではあまり歪まないのでこのような使い方をする人も多い

もっとも有効な使い方は大型アンプの歪みをブーストする使い方なのだ

アンプ単体で歪んだ状態にさらに歪みを加えるという使い方が活きる

大型、小型に関わらず真空管アンプ共通している点がある

ある程度真空管がドライブした状態でなければトーンの効きが悪いという事なのだ

まったく効かないわけではない

フルドライブの方がよりトーンの美味しい部分を引き出せるという事なのだ

レンタルスタジオの定番であるマーシャルなども

突き刺さるようなエッジ音を引き出すにはそれなりの音量が不可欠になる

私のVOXも小型なれど、かなり本格的なのだ

動作そのものが大型のアンプのそれなのだ

真ん中がボリュームだがマックスに近い状態なのだ

アッテネーターは1Wにセットしているのだ

さらに大音量の4Wもあるがノイズも増えるのだ

エフェクターで抑えるのも少々無理があるのだ

機会をみつけてスタジオなどで最大音量を試してみたくなるほどパワフルなのだ

大音量で良い音になるアンプは良いアンプなのだ

今回はBR-80のチョイ録りなのだ

ノイズも含めて部屋鳴りを拾っているのだ

ギターは久々にレスポールを使用したのだ

ちなみに昨日、すべてのギターの弦高を調整したのだ

さらに弦高を上げたのだ

弾き易さよりも音色を重視する設定に変更したのだ

今までは基準値よりも少し低い状態で使っていたのだ

速弾きに対処する為の措置なのだ

最近の私は雰囲気重視というか・・

あまり速いフレーズを好まないのだ

年齢もあると思う

ブルース的なリックに浸る事が多いのだ

その時期の旬というような物がある

そのうちにドンシャリのメタル系に戻る可能性もあるのだ

ロックといっても私の中の最大値はツェッペリンなのだ

それ以上の歪みも特に必要ないのだ

ちなみにレスポールの設定はフロント&リア共にボリュームは6程度なのだ

スタジオなどのアンプもボリュームを6程度で軽いクランチ、マックスでオーバードライブという位が好みなのだ

ピックアップを色々と切り替えているのだ

レスポールといえば『ヘルコ』のピックなのだ

ペイジ師匠が愛用しているピックなのだ

ボード内をより効率良く使う為にアダプタージャックも交換したのだ

ストレートタイプよりも省スペースなのだ

弦高調整と同時に弦交換も行ったのだ

すべての弦を010~に統一したのだ

ネックの状態も安定している

・・というか以前ほどネックにシビアではなくなったのだ

極太弦を張り、常にネックが激しく順反りしていたレイヴォーンの影響も大きい

12フレット付近で3㎜を越える事も多々あったようだ

それでもあの演奏力なのだ

ギターのコンディションも重要ではあるが・・・

それ以上の『何か』を感じているのだ

ちなみにアコギも弦をリニューアルしたのだ

アコギはさらに弦を太く変更したのだ

今までは011~だったのだ

今回は012~にワンサイズアップしてみたのだ

エレキでは極太サイズだがアコギではレギュラーサイズの位置づけになる

アコギでもチョーキングなどをする事を想定して細い弦を選んでいたのだ

演奏性を重視するか?

音色を重視するか?

エレキと同様に弦が太ければ伸びが良い太い音が得られる

存在感がある音・・という感じなのだ

さらに弦高を上げれば音にパンチとアタック感が増すのだ

読者の皆さんはコントラバスを見た事がるだろうか

ヴァイオリンの大型サイズの弦楽器なのだ

デフォルトで非常に弦高が高い設定なのだ

ベースだけに弦も超極太なのだ

同じベースでもエレキベースとは調整が異なるのだ

エレキの場合には本体の鳴りよりをアンプで増幅させるのだ

単体での生音はあまり重要ではない

一方のアコースティックな生楽器は本体の共振音そのものがアンプの役目をする

それを担う最も重要なパーツが弦なのだ

アコギだけは何故かマーティン製が好きなのだ

ダダリオのアコギ弦は何かが足りない

エレキの音や弾き心地が良いだけに残念なのだ

それでは音源をお楽しみいただきたい

今回はレスポールのクランチだがストラトでも全く異なる音が出る

これがアナログエフェクターの面白い部分なのだ

組み合わせるギター、アンプ、その他のエフェクター・・

弾き手のピッキングニュアンスに追従するのも良い部分なのだ

真空管アンプとアナログエフェクターだけで楽しめるようになれば良いと思う