読者の皆さんは『TUSQ』という新素材をご存じだろうか?

いわゆる『人工象牙』のことなのだ

天然の象牙は希少であり非常に高価な素材なのだ

宝飾品として加工される事でも知られている

それを低価格で安定した品質で供給することを目指して開発された素材なのだ

以前にエレアコのスペックをご紹介した時にちょっとした勘違いをしていたようなので修正しておきたい

弦を支えるナットとサドルを『牛骨』だと紹介してしまった気がするのだ

私のエレアコのナットとサドルはTUSQという人工象牙だったのだ

「ブログに書いちゃったんですか? あのエレアコはTUSQですよ~」

「僕も買ったエレアコなんですから・・パーツにも抜かりはないですよ」

楽器店のお兄さんとの何気ない雑談で判明したのだ

ナットとサドルが人工象牙なのにブリッジピンはエボニーという木製なのだ

音質的に特に問題はないが何となく統一性がないように感じるのだ

・・という事でブリッジピンも高級素材であるTUSQに交換する事にしたのだ

代表的な素材にはいくつかの種類があるのだ

プラスチック、牛骨、天然象牙、真鍮なのだ

多くのギターではプラスチックと牛骨が使われている事が多いように思う

天然象牙と真鍮というのはある意味では特注品という事になる

特に象牙では加工とオーダーの程度にもよるが数万円という値が付く事もあるのだ

天然象牙と人工象牙では何が違うのか?

一言で表現するならば『硬度』の違いという事になる

人工象牙の方が硬いのだ

硬いといってもヤスリなどで簡単に加工できるので問題はない

ナットやサドルに硬い素材を使うとどのように音色が変化するのか?

音色が変化しないならば単なるドレスアップになってしまうのだ

硬い素材を用いる事で音の伸びが良くなると言われている

さらには高音弦の分離と音抜けが良くなるということなのだ

一概に硬い素材が良いともいえないのだ

温かく柔らかい音色を狙ってあえてプラスチック素材を使う人もいるという

実際のところ、弦を上下で支えているナットとサドルの効果は絶大だといえる

それに対して弦が抜けないように支えているだけのブリッジピンの効果は定かではない

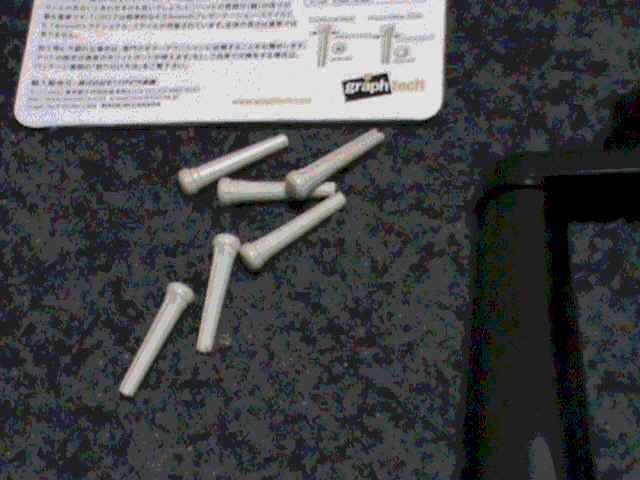

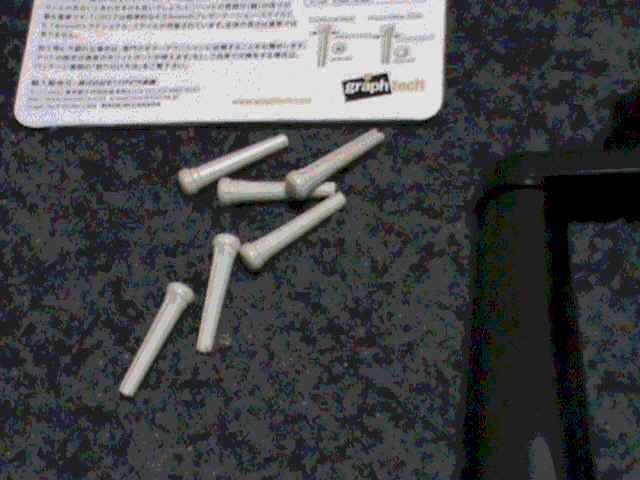

実際に交換したのが下の画なのだ

全体的にはこんな感じなのだ

初めて人工象牙のピンを手にしたのだが・・・

その感触は陶器のような感じなのだ

互いをぶつけるとカラカラと乾いた音がするのだ

木製のブリッジピンとは全く異なる感触なのだ

もちろん格安のプラスチック製とも全く異なるのだ

まさに初体験なのだ

人工象牙のピックなども販売されているようだ

機会があったら使ってみたいと思うのだ

その際には詳細にリポートしたいと考えているのだ

人工とはいってもやはり象牙という素材は高いのだ

ピンが6本入りで定価2100円なのだ

1本あたり300円を超える計算になる

正直な話、安い買い物だとはいえないが・・・

実際に取り付けてみたところ、かなり満足度が高いのだ

カラーコーディネートという意味でも美しいと感じる

以前にも増して高級感がアップした気がしているのだ

音色はどうか?

音の輪郭がはっきりしたような気がするのだ

しかも音の伸びも良くなった気がする

先日、弦高を極限まで下げたとご報告したと思う

12フレット付近なのだ

かなり隙間が狭いのがご確認いただけるだろうか?

弦高を下げたことによる音への影響はあまり感じていないのだ

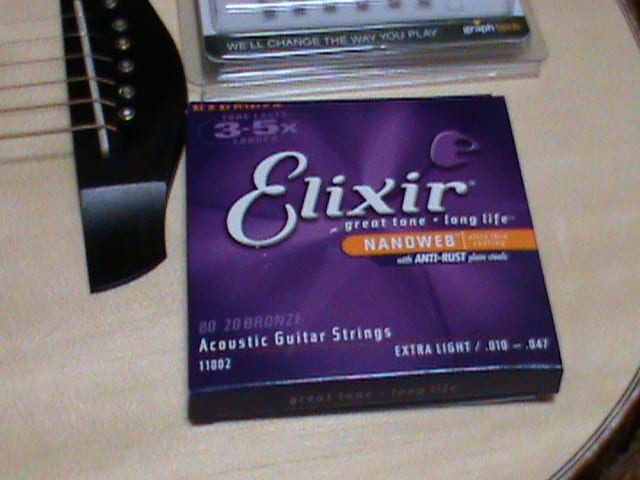

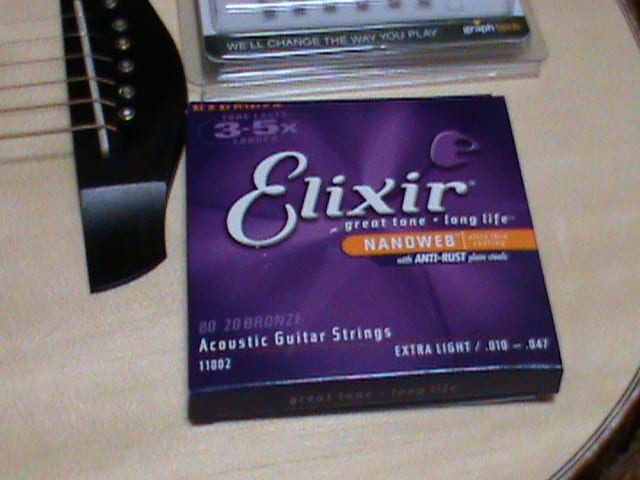

先日、試しにダダリオのノンコーティング弦(011~052)というセットを張ってみたのだが・・

数日で飽きてしまったのだ

悪くはないが私にはコーティング弦の方が合っているような気がしてきたのだ

ブリッジピンと一緒にエリクサーのコーティング弦も購入したのだ

さらに太さを細くしてみたのだ

010~というセットをチョイスしてみた

6弦側もかなり細いセットなのだ

下げた弦高と相まってかなり弾き易いギターになったのだ

実は下げた弦高によって太い弦では6弦がビビることがあったのだ

相当に強く弾いた時に限るが・・・

これの対策の為に再びサドル高を上げることはしたくないと思っていたのだ

弦を細くした事で僅かに弦の揺れ幅が抑えられたのだ

以前と同じような感覚で弦を弾いてもまったくビビらなくなったのだ

まさに皮一枚の『究極のセッティング』だと思う

私のセッティングが他の人に弾き易いギターだとは思わない

自分が使い易ければそれで良いのだと思う

楽器店のお兄さんもかなりセッティングを煮詰めるタイプなのだが・・

お兄さんのギターは私にとってはかなり弾き難いギターに感じるのだ

弦高が低いギターという点では共通しているのだが何かが違うのだ

お兄さんの場合にはとにかく速弾き&リフ仕様なのだ

それだけにカッティング時などの弦のテンションを犠牲にしている節がある

自分に最良のセッティングは熟練のリペアマンでも無理だと思うのだ

読者の皆さんもネットなどの情報に振り回されることなく自分に最適なセッティングを見出していただきたい

余談だが・・

私のギターのスペック紹介でもうひとつ見落としていた点があったので追加修正しておきたい

内蔵のプリアンプはシャドウというブランドなのだ

基本的にエレアコのピックアップはピエゾタイプが用いられる

通常のギターはブリッジの裏側にピックアップが一基取り付けられている事が多い

私のギターも市販モデルはピックアップが一基なのだ

何と私のギターにはさらにネックジョイント付近にももう一基のピックアップが取り付けられているらしい

これは購入後にお兄さんから聞いた新情報なのだ

つまりは都合、二基のピックアップが取り付けられているという事になる

テイラーにも上級クラスのモデルにはこのような仕様があるのだ

スイッチでピックアップをミックスしたりあるいは単独で使うことができるようになっているようだ

実際に聴き比べた経験があるのだが確かに違うのだ

デュアルピックアップの音が良いのでシングルで使う気にもならないが・・

実はちゃんと理由があるのだ

風などが強い屋外での使用時にピックアップが風の音を拾ってしまう事があるのだ

そんな場合には風の影響を受けないピックアップをセレクトするという工夫なのだ

もちろん、屋内での使用時はピックアップの音をミックスすることで音に深みを増すという使い方もあるのだ

私のギターに切り替えスイッチは付いていないが・・・

二基のピックアップが取り付けられているメリットは大きいと感じるのだ

”エレアコのライン録りの音は生ギターらしくない・・”

というのが定説になっている感があるが・・

こんな事を平然と言っている人々はある意味では一昔前の人ということになるのだ

最新のピックアップ事情は劇的な進化を遂げているのだ

ピックアップのクオリティもさることながら取り付け位置などにも工夫が凝らされているのだ

実際に私も数十年ぶりにエレアコの音を耳にしたのだが・・

「あれ? 巷で言われているほどラインっぽくないなぁ・・・」

という感じなのだ

私がこんな感じで話を振るとお兄さんがいつものように詳細に解説してくれるのだ

とにかくギターに詳しい人なのだ

販売のプロでも無知な人は多い

ヤル気の問題だろうか?

そんな感じで最新のピックアップ二基の効果は絶大なのだ

楽器店のお兄さんと私が手に入れたギターはいわゆるプロトタイプなのだ

特別仕様といっても良いかもしれない

お兄さんの情報では日本に僅かしか入荷されていないのだ

以前にもお話したがテイラーやマーチン、ギブソンなどと同じ土俵の世界的なコンクールがあるらしい

そのようなコンテストに出品するギターはかなりカスタムされている事が多いのだ

これは他のメーカーにいえる事なのだ

市販のギターは利益を出す為に『それなりの工夫』が施されている事になる

フェンダー、ギブソン共にカスタムショップという位置づけのクラスがある

「何でこんなに高いの?」

というギターも多い

やはり市販のモデルとは材を始め何かが違うのだ

実は数年前のコンテストで私のギターが優勝したのだ

それをきっかけに本国ではプロも使用するようになったのだ

まさに新進気鋭のブランドなのだ

こういう細かい部分への配慮が嬉しい

ヘッドのデザインだけはもう一工夫ほしかった気がする

さすがの私もグロス仕様だけに加工は無理なのだ

ネットでこのような逸品を購入する事は不可能だといえる

「楽器店よりも千円安く買えたぜ~」

と喜んでいる人を止める気はない

楽器の価値を金額に求める人には何を言っても無駄だといえる

自分の趣味だと決めたからには潤沢にお金を使う覚悟も必要だと思うのだ

如何だろうか?

伸び悩んでいる素人ギター弾きの多くは練習の不足もあるが・・

実はお金をケチっている事が原因だという場合も少なくないと思う

「○○って弦って凄くいいらしいよ・・」

「でも、値段が高いんだよなぁ・・・」

という場合に興味を示す人とそうでない人の差は大きいと思う

音が出るからと錆びた(黒ずんだ)弦を使う人も救いようがない・・

残念だが・・・

弦で擦り減ったピックに違和感を感じないという感覚で繊細な弾き分けができるだろうか?

万事につけ、そういう事なのだ

楽器屋のお兄さんに私が押し売り?されていると勘違いしている人もいると思う

お兄さんが私に無理やり商品を売り付けたことは一度もないのだ

「新製品がでますよ 入荷したらメールしますよ」

「試してみたらどうですか? 買わなくてもいいですから」

いつもこんな感じなのだ

むしろ、何でも買いたい性格の私を制止する役目を担ってくれているのだ

「これって本当に必要ですか? もう少し考えた方がいいんじゃないですか?」

「これって人気はあるんですけど・・ 個人的には気に入らないんですよね」

「まぁ、お客さんが求めるから置いていますけど・・ 分からない人って多いですよ」

先日もお兄さんを褒めたのだが・・・

そんなに大きくない店舗なのだが無いモノがないという不思議な店なのだ

大型店でも取り扱っていないような商品が定番として置かれていたりする

特にアフターパーツが充実しているのだ

店舗の都合上、ギターの取り扱い点数は多いとはいえない

まぁ、私の場合には取り扱いのないギターは取り寄せてもらうが・・

ギターのメンテや改造なども得意なのだ

これは大きいと思う

ギターと長く付き合っていく上でメンテは必須なのだ

このような良質なお店と付き合っていくというのも大きなメリットだと考えているのだ

エレキギター好きの人はアコースティックな楽器にあまり興味がないと思う

エレアコの購入後にアコギ系の専門誌などを購入して熟読しているのだが・・・

製品情報などを見ると想像以上に値段が高いことに驚かされる

エレキで50万円は相当に高いギターだと思うが・・・

アコギでは普通なのだ

マーチンなどの限定モデルでは200万円もするものもある

15万円程度のアコギのインプレを見かけたのだが『入門者用』と言う事で推奨していた

「値段も手ごろだしバランスも良いですね~」

「この価格でこのクオリティは素晴らしい!」

という感じでエレキよりも価格設定が高いのがアコギなのだ

価格の明確な違いについては楽器店のお兄さんに尋ねてみたいと思う

まぁ、私のギターも似たような価格帯だが・・・

これほど美しく音が良いギターを手に入れられたのは嬉しいと思う

すぐに飽きてしまう性格だが・・・

このギターに関しては一生付き合っていくような気分なのだ

これからも良いパーツがあれば色々と試してみたいと考えているのだ

それに応えてくれる懐が深いギターなのだ

実はzoomA3というアコギ専用のマルチがリリースされたのだ

かなりクオリティが高いと評判らしい

かなり興味があるのだ

現在の環境も決して悪くはないのでもう少し研究が必要だと考えているのだ

ギターの事を考えている時間が『至福の時』なのだ

仕事も頑張れるというものなのだ

いわゆる『人工象牙』のことなのだ

天然の象牙は希少であり非常に高価な素材なのだ

宝飾品として加工される事でも知られている

それを低価格で安定した品質で供給することを目指して開発された素材なのだ

以前にエレアコのスペックをご紹介した時にちょっとした勘違いをしていたようなので修正しておきたい

弦を支えるナットとサドルを『牛骨』だと紹介してしまった気がするのだ

私のエレアコのナットとサドルはTUSQという人工象牙だったのだ

「ブログに書いちゃったんですか? あのエレアコはTUSQですよ~」

「僕も買ったエレアコなんですから・・パーツにも抜かりはないですよ」

楽器店のお兄さんとの何気ない雑談で判明したのだ

ナットとサドルが人工象牙なのにブリッジピンはエボニーという木製なのだ

音質的に特に問題はないが何となく統一性がないように感じるのだ

・・という事でブリッジピンも高級素材であるTUSQに交換する事にしたのだ

代表的な素材にはいくつかの種類があるのだ

プラスチック、牛骨、天然象牙、真鍮なのだ

多くのギターではプラスチックと牛骨が使われている事が多いように思う

天然象牙と真鍮というのはある意味では特注品という事になる

特に象牙では加工とオーダーの程度にもよるが数万円という値が付く事もあるのだ

天然象牙と人工象牙では何が違うのか?

一言で表現するならば『硬度』の違いという事になる

人工象牙の方が硬いのだ

硬いといってもヤスリなどで簡単に加工できるので問題はない

ナットやサドルに硬い素材を使うとどのように音色が変化するのか?

音色が変化しないならば単なるドレスアップになってしまうのだ

硬い素材を用いる事で音の伸びが良くなると言われている

さらには高音弦の分離と音抜けが良くなるということなのだ

一概に硬い素材が良いともいえないのだ

温かく柔らかい音色を狙ってあえてプラスチック素材を使う人もいるという

実際のところ、弦を上下で支えているナットとサドルの効果は絶大だといえる

それに対して弦が抜けないように支えているだけのブリッジピンの効果は定かではない

実際に交換したのが下の画なのだ

全体的にはこんな感じなのだ

初めて人工象牙のピンを手にしたのだが・・・

その感触は陶器のような感じなのだ

互いをぶつけるとカラカラと乾いた音がするのだ

木製のブリッジピンとは全く異なる感触なのだ

もちろん格安のプラスチック製とも全く異なるのだ

まさに初体験なのだ

人工象牙のピックなども販売されているようだ

機会があったら使ってみたいと思うのだ

その際には詳細にリポートしたいと考えているのだ

人工とはいってもやはり象牙という素材は高いのだ

ピンが6本入りで定価2100円なのだ

1本あたり300円を超える計算になる

正直な話、安い買い物だとはいえないが・・・

実際に取り付けてみたところ、かなり満足度が高いのだ

カラーコーディネートという意味でも美しいと感じる

以前にも増して高級感がアップした気がしているのだ

音色はどうか?

音の輪郭がはっきりしたような気がするのだ

しかも音の伸びも良くなった気がする

先日、弦高を極限まで下げたとご報告したと思う

12フレット付近なのだ

かなり隙間が狭いのがご確認いただけるだろうか?

弦高を下げたことによる音への影響はあまり感じていないのだ

先日、試しにダダリオのノンコーティング弦(011~052)というセットを張ってみたのだが・・

数日で飽きてしまったのだ

悪くはないが私にはコーティング弦の方が合っているような気がしてきたのだ

ブリッジピンと一緒にエリクサーのコーティング弦も購入したのだ

さらに太さを細くしてみたのだ

010~というセットをチョイスしてみた

6弦側もかなり細いセットなのだ

下げた弦高と相まってかなり弾き易いギターになったのだ

実は下げた弦高によって太い弦では6弦がビビることがあったのだ

相当に強く弾いた時に限るが・・・

これの対策の為に再びサドル高を上げることはしたくないと思っていたのだ

弦を細くした事で僅かに弦の揺れ幅が抑えられたのだ

以前と同じような感覚で弦を弾いてもまったくビビらなくなったのだ

まさに皮一枚の『究極のセッティング』だと思う

私のセッティングが他の人に弾き易いギターだとは思わない

自分が使い易ければそれで良いのだと思う

楽器店のお兄さんもかなりセッティングを煮詰めるタイプなのだが・・

お兄さんのギターは私にとってはかなり弾き難いギターに感じるのだ

弦高が低いギターという点では共通しているのだが何かが違うのだ

お兄さんの場合にはとにかく速弾き&リフ仕様なのだ

それだけにカッティング時などの弦のテンションを犠牲にしている節がある

自分に最良のセッティングは熟練のリペアマンでも無理だと思うのだ

読者の皆さんもネットなどの情報に振り回されることなく自分に最適なセッティングを見出していただきたい

余談だが・・

私のギターのスペック紹介でもうひとつ見落としていた点があったので追加修正しておきたい

内蔵のプリアンプはシャドウというブランドなのだ

基本的にエレアコのピックアップはピエゾタイプが用いられる

通常のギターはブリッジの裏側にピックアップが一基取り付けられている事が多い

私のギターも市販モデルはピックアップが一基なのだ

何と私のギターにはさらにネックジョイント付近にももう一基のピックアップが取り付けられているらしい

これは購入後にお兄さんから聞いた新情報なのだ

つまりは都合、二基のピックアップが取り付けられているという事になる

テイラーにも上級クラスのモデルにはこのような仕様があるのだ

スイッチでピックアップをミックスしたりあるいは単独で使うことができるようになっているようだ

実際に聴き比べた経験があるのだが確かに違うのだ

デュアルピックアップの音が良いのでシングルで使う気にもならないが・・

実はちゃんと理由があるのだ

風などが強い屋外での使用時にピックアップが風の音を拾ってしまう事があるのだ

そんな場合には風の影響を受けないピックアップをセレクトするという工夫なのだ

もちろん、屋内での使用時はピックアップの音をミックスすることで音に深みを増すという使い方もあるのだ

私のギターに切り替えスイッチは付いていないが・・・

二基のピックアップが取り付けられているメリットは大きいと感じるのだ

”エレアコのライン録りの音は生ギターらしくない・・”

というのが定説になっている感があるが・・

こんな事を平然と言っている人々はある意味では一昔前の人ということになるのだ

最新のピックアップ事情は劇的な進化を遂げているのだ

ピックアップのクオリティもさることながら取り付け位置などにも工夫が凝らされているのだ

実際に私も数十年ぶりにエレアコの音を耳にしたのだが・・

「あれ? 巷で言われているほどラインっぽくないなぁ・・・」

という感じなのだ

私がこんな感じで話を振るとお兄さんがいつものように詳細に解説してくれるのだ

とにかくギターに詳しい人なのだ

販売のプロでも無知な人は多い

ヤル気の問題だろうか?

そんな感じで最新のピックアップ二基の効果は絶大なのだ

楽器店のお兄さんと私が手に入れたギターはいわゆるプロトタイプなのだ

特別仕様といっても良いかもしれない

お兄さんの情報では日本に僅かしか入荷されていないのだ

以前にもお話したがテイラーやマーチン、ギブソンなどと同じ土俵の世界的なコンクールがあるらしい

そのようなコンテストに出品するギターはかなりカスタムされている事が多いのだ

これは他のメーカーにいえる事なのだ

市販のギターは利益を出す為に『それなりの工夫』が施されている事になる

フェンダー、ギブソン共にカスタムショップという位置づけのクラスがある

「何でこんなに高いの?」

というギターも多い

やはり市販のモデルとは材を始め何かが違うのだ

実は数年前のコンテストで私のギターが優勝したのだ

それをきっかけに本国ではプロも使用するようになったのだ

まさに新進気鋭のブランドなのだ

こういう細かい部分への配慮が嬉しい

ヘッドのデザインだけはもう一工夫ほしかった気がする

さすがの私もグロス仕様だけに加工は無理なのだ

ネットでこのような逸品を購入する事は不可能だといえる

「楽器店よりも千円安く買えたぜ~」

と喜んでいる人を止める気はない

楽器の価値を金額に求める人には何を言っても無駄だといえる

自分の趣味だと決めたからには潤沢にお金を使う覚悟も必要だと思うのだ

如何だろうか?

伸び悩んでいる素人ギター弾きの多くは練習の不足もあるが・・

実はお金をケチっている事が原因だという場合も少なくないと思う

「○○って弦って凄くいいらしいよ・・」

「でも、値段が高いんだよなぁ・・・」

という場合に興味を示す人とそうでない人の差は大きいと思う

音が出るからと錆びた(黒ずんだ)弦を使う人も救いようがない・・

残念だが・・・

弦で擦り減ったピックに違和感を感じないという感覚で繊細な弾き分けができるだろうか?

万事につけ、そういう事なのだ

楽器屋のお兄さんに私が押し売り?されていると勘違いしている人もいると思う

お兄さんが私に無理やり商品を売り付けたことは一度もないのだ

「新製品がでますよ 入荷したらメールしますよ」

「試してみたらどうですか? 買わなくてもいいですから」

いつもこんな感じなのだ

むしろ、何でも買いたい性格の私を制止する役目を担ってくれているのだ

「これって本当に必要ですか? もう少し考えた方がいいんじゃないですか?」

「これって人気はあるんですけど・・ 個人的には気に入らないんですよね」

「まぁ、お客さんが求めるから置いていますけど・・ 分からない人って多いですよ」

先日もお兄さんを褒めたのだが・・・

そんなに大きくない店舗なのだが無いモノがないという不思議な店なのだ

大型店でも取り扱っていないような商品が定番として置かれていたりする

特にアフターパーツが充実しているのだ

店舗の都合上、ギターの取り扱い点数は多いとはいえない

まぁ、私の場合には取り扱いのないギターは取り寄せてもらうが・・

ギターのメンテや改造なども得意なのだ

これは大きいと思う

ギターと長く付き合っていく上でメンテは必須なのだ

このような良質なお店と付き合っていくというのも大きなメリットだと考えているのだ

エレキギター好きの人はアコースティックな楽器にあまり興味がないと思う

エレアコの購入後にアコギ系の専門誌などを購入して熟読しているのだが・・・

製品情報などを見ると想像以上に値段が高いことに驚かされる

エレキで50万円は相当に高いギターだと思うが・・・

アコギでは普通なのだ

マーチンなどの限定モデルでは200万円もするものもある

15万円程度のアコギのインプレを見かけたのだが『入門者用』と言う事で推奨していた

「値段も手ごろだしバランスも良いですね~」

「この価格でこのクオリティは素晴らしい!」

という感じでエレキよりも価格設定が高いのがアコギなのだ

価格の明確な違いについては楽器店のお兄さんに尋ねてみたいと思う

まぁ、私のギターも似たような価格帯だが・・・

これほど美しく音が良いギターを手に入れられたのは嬉しいと思う

すぐに飽きてしまう性格だが・・・

このギターに関しては一生付き合っていくような気分なのだ

これからも良いパーツがあれば色々と試してみたいと考えているのだ

それに応えてくれる懐が深いギターなのだ

実はzoomA3というアコギ専用のマルチがリリースされたのだ

かなりクオリティが高いと評判らしい

かなり興味があるのだ

現在の環境も決して悪くはないのでもう少し研究が必要だと考えているのだ

ギターの事を考えている時間が『至福の時』なのだ

仕事も頑張れるというものなのだ