読者のみなさん こんにちは

マスクも臨機応変に使い分けするという考えが定着しているようだ

”他人のお目が気になるからマスクをする・・”

何とも日本人的な発想でおもしろい

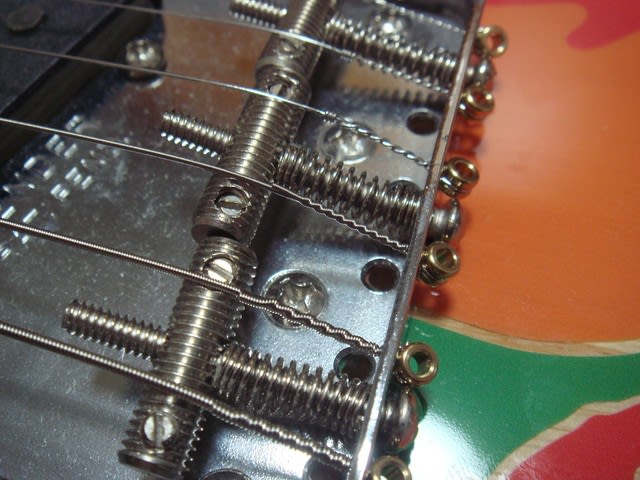

結局、トールタイプの羽根型のリテイナーを買う事に決めたのだ

ちなみにストリングガイドと呼ぶこともあるようだ

どちらでも良いと思う

「リテイナーって何?」

という人にも通りが良いような感じなのだ

この隙間が約5㎜

背が低いタイプはこの半分の高さ

そもそもの役割が明確ならば、自分が求めるパーツが決め易い

ナットから弦が落ちない為

巻き弦とのテンションバランスの調整

ということが主な目的なのだ

ヴィンテージ系のテレキャスなどでは背が低いタイプを用いることも多い

リテイナーそのものが抵抗になっていることも多い

チューニングの安定を優先させれば、可能な限りペグまで

弦が真っ直ぐに伸びていることが望ましい

抵抗を軽減することが最重要課題なのだ

それ故にナットの溝に塗るグリスなどの技術が発展したのだ

ちなみにギブソンタイプはリテイナーが無い

その代わりにヘッドに角度がついているのだ

読者の皆さんもご自分のギターをご覧いただきたい

所謂、『ヘッド角』なのだ

ギブソンも長い歴史の中でこの角度を幾度となく変更してきたようだ

近年のレスポールのヘッド角はギブソンの結論だといえる

一方のフェンダー系はネックとヘッドがストレートな設計なのだ

合理性を優先させた結果なのだ

ストラトやテレキャスは一枚の板で製造できる

一方のレスポールは継ぎ板をする必要があるのだ

手間がかかるうえに強度面で劣る

レスポールを倒すと最初にダメージを受ける部分がヘッドなのだ

自重の重さも手伝ってヘッドに衝撃が加わるのだ

優秀なリペアマンならば、完璧に修理してくれる

しかしながら、修理期間と修理代金にはそれなりの覚悟が必要になる

ストレートネック故のメリットとデメリットがある

メリットは生産性と強度

デメリットは弦のテンションへの扱いの難しさ

その答えがリテイナーなのだ

やはり、初期型のストラトは丸い円盤が用いられていた

円盤の裏側には職人さんが手作業で弦の溝を掘っていた

気付きのフェンダーなのだ

そんな仕様は数年と続かない

後に『カモメ』と呼ばれるタイプに変更される

さらに近年では抵抗を軽減する為に『樽型』が用いられる

上記のストラトも広義の意味では樽型に発想が近い

呼び名はわからないが・・・

モダンなストラトで良く用いられる定番パーツなのだ

雰囲気重視か?

機能重視か?

迷うところなのだ

ストラトにはアームという難題がある

テレキャスに関してはもう少しルーズな発想で向き合える

フェンダーはネックもボルトで接続するタイプを採用している

一方のギブソンは頑なにセットネックを採用しているのだ

スルーネックと混同する人も多いようだが・・・

スルーネック、セットネック、ボルトオンネックで良いと思う

これも一長一短なのだ

レスポールのネックの接合部分は美しい・・

まさに芸術的ともいえる

デメリットはコストの面なのだ

製造のコストが高い

手間がかかるのだ

さらにフレット交換などのネック周辺のリペアもフェンダー系の

数割増しという設定

比較した場合、往々にしてフェンダー系の方が工賃が安い

これは全国共通なのだ

塗装にしてもフレットの打ち替えにしても大きな価格差が生まれる

ボルトでネックとボディを接合する発想は開発当時は評価は微妙だった

長く続けていれば良いこともある

やがて実績が真実に変わるのだ

現代でフェンダーのネックを馬鹿にする者などいない

プロの中にはボルトの締め具合で好みの音をつくる人も多い

ネジを3本でプレートを締め込んでいた時期もある

近年は強度面などを含めて4本が主流になっているようだ

さらに購入後にネックの仕込み角度を任意に調整できる機構も採用している

とにかくフェンダーのギターは合理的なのだ

痒いところに手が届く・・

何だろう・・

特にバトルする必要はない気がする

自分が良いと思うギターを使えば良いと思う

歴史を少しだけ勉強しておくことも大事だと思う

結果として良いギターを購入する助けになると思う

少しだけギターを深く知るとさらにギターが好きになる

自分が本当に必要としているギターが見えてくる

値段や巷の評価だけでギターを決めるのはナンセンス

結局、飽きるのだ

最古参のテレキャスが何故に根強い人気があるのか?

実際にテレキャスを手に入れてその理由が少し分かった気がする

ドラゴンは派手なルックスだが・・

中身は59年製のプレーンなテレキャスなのだ

テレキャスの旨味が詰まったギターなのだ

ペグもブリッジもあえて当時のパーツを再現している

当時、ペイジ師匠が使っていたテレキャスはトップロード

現在は裏通しのテレキャスを愛用している

二通りの方法を使い分けられる配慮に感謝!!

こういう部分でフェンダーは気が利いているのだ

オリジナルにはない発想なのだ

当然ながら、トップロードにはボディに穴がない

トップロードは独特のテンション感なのだ

単音などのリフを弾いた時の感じがレスポールに似ている

そもそもフェンダーとギブソンではネックの長さが異なる

ギブソン系の方がテンションが緩い

初心者には優しい

緩いテンションはメリットでもありデメリットでもある

押弦の時の微妙な音の揺れはギブソンギター特有の弾き心地

その一方でカッティングなどの時の不安定さもある

私がレスポールを弾いていた時にカッティングに使ったことはない

レスポール弾きでカッティングを売りにしているプロがいるだろうか?

少なくとも私は知らない

ハムも意外に不器用なピックアップだと思う

一方でストラトの場合にはカッティングだけでご飯を食べている人も多い

僅か数㎝というネックの長さで弾き方や関わり方が変わってくる

たかがテンション・・

されどテンション・・・

自分にギターを合わせるのではない

ギターに自分を寄せていくのだ

今回のドラゴンテレキャスも最良のポイントを探った結果が裏通し

「トップロードって自慢してたよね?」

という声も多々聞こえてきそうだが・・・

気が向けば元に戻すことも可能なのだ

一瞬にして変更できるのだ

旬やマイブームは変化するものなのだ

変更しないことが美徳を考える人には分からないと思うが・・

色々と試してみるのも楽しいと思う

リテイナーなど数百円なのだ

飽きれば元に戻せば良いのだ

しかしながら、テレキャスは王道のセッティングが一番だと思う

歴史の中でトップロードがユーザーから支持されなかった理由がわかった

当時のテレキャス開発者はライバルである

レスポールを強く意識していたのだと推測できる

先に述べたようにレスポールの緩いテンション(弾き心地)に憧れて

いたような気がする

その答えがトップロードという弦通しなのだ

短いネックを作らないのはフェンダーの賢いところ

ダルダルのテンションが自社のギターに向いていないという事に気づいたのだ

フェンダーは方向転換が素早い

間違いを即修正する潔さがある

フェンダーもギブソンも自社のギターのメリットを見出しているのだ

ギブソンも過去にストラトに寄せたギターを作ったことがあるのだ

ナイトホークという名前だった気がする

不発に終わっているのだ

それ故に現在はタマ数が少なくレアな存在になっているのだ

不人気故にレアになるケースも多々ある

ちなみにその手のギターは一般ウケはしないということを付け加えておきたい

まぁ、巷の噂や評価などに振り回されることなく好きなギターを選べば良いと思うのだ

レスポールは良いギターだが私との相性が悪かった

ただそれだけなのだ

私の周囲の人間も同様の流れが生まれているのだ

結果としてレスポールを手放す人が多いのだ

実際にレスポールを買い、使ってみたのも私と同じ

重さや弾き難さなど理由は様々なのだ

レスポールの購入に至るような人は基本的にギター好き

リタイヤするということは少ない

結局、自分に合ったギターを買い直すことになるのだ

その一つの答えがストラトなのだ

ボディのバランスや形状などレスポールから持ち替えると極楽なのだ

ネックの形状や長さなどに違和感を感じるもののすぐに慣れる

道具とはそういうものなのだ

テレキャスに持ち替える人も多いようだ

「コンターもないし、変わらないんじゃないの?」

変わるのだ

そもそもの重さが違う

ボディの前後バランスが違う

ボディの厚みが違う

ボディエッジの処理も違うのだ

優しいのだ

弾き手に優しいのだ

そもそも、レスポールを弾いていた私にとって

テレキャスの至らない部分?は可愛いものなのだ

とにかく体に馴染む

そもそも、ストラトを長らく弾いていたのでロングネックに慣れているのだ

ストラトからテレキャスに持ち替えた人とも少し違うのだ

私は色々なタイプのギターに接してきたのだ

そんな経験が今になって活きているのだ

当ブログでも良く登場するフレーズだが・・

”ギターは弾いてナンボ・・”

音が云々というよりも最優先させるべくは弾き易さなのだ

自分に合っているギターは何か?

という部分に踏み込んでみると良いと思う

カッコいいから・・

ではダメなのだ

上達しない人の多くはギターを弾く時間が短い

寝ていてギターが上手くなる媚薬など存在しない

”考えて弾いた時間・・”

がギター弾きとしての肥やしになるのだ

ただ、ダラダラと練習を続けることを弾いていると勘違いしている人も多い

所謂、意味が無いスケール練習の類いなのだ

指の筋力の維持にはそれなりに意味があるが・・

ギター弾きとしての脳内トレーニングにはまったく意味がない

むしろ、単純な練習はギター脳を退化させることになる

まぁ、そこまでストイックに考える人は少ないと思うが・・

私は時間があるとギターの事ばかり考えているのだ

「あんなギターが欲しいなぁ・・」

というイメージはほとんど浮かばない

むしろ、手持ちのギターをいかに自分の好みに仕上げるか?

常にそんなことばかり考えているのだ

ネックの調整、ピックアップの高さ、サドル周辺の調整

少し考えただけでも幾つかの調整が必要になる

万全の状態で購入したギターも数週間から数ヶ月でバランスを崩す

そこからが勝負なのだ

腕利きのリペアマンに自宅まで出張してもらうことなど非現実的

自分のギターは自分で面倒を見ることになるのだ

読者のみなさんは如何だろうか?

デフォルトのイモネジをカスタムした画なのだ

非常に地味なカスタムだが・・

演奏性の向上に大きく貢献しているのだ

日本製のサドルを参考に組み上げたのだ

行ったり来たりなのだ

完璧な製品など存在しないと思う

自分に合ったギターを作り上げることが出来るのは自分だけなのだ

ギターの購入は色々な意味で一大イベントだと思う

購入の為の金策に始まり、納得いく状態に仕上げるまでが一つの行程なのだ

レスポールとはお別れしたが・・

その時間は無駄にはなっていない気がする

私の言葉の多くは机上の空論ではない

自分で実践したことだけを語っているのだ

時にそれが間違っていることも多いと思うがすべて事実なのだ

ネットでかき集めた情報は空虚に感じられる

スカスカな印象を受ける

まぁ、私も本家のレスポールは一本した買ったことがないがそれで十分だと思う

それ以前に使っていたコピーモデルとの比較が明確になったのだ

むしろ、コピーモデルの出来は悪くない

特にネックに関してはとても弾き易い

丸太のネックは図太い音が魅力だが弾き手を選ぶ

手が小さい人にとってはメリットよりもデメリットが大きい

背が低い人と大径自転車との関係にも似ている

乗れないわけではないが・・

長い月日で疲れが溜まる

ギターも一緒なのだ

ギターの場合にはストレスが溜まるのだ

結局、ギターとの関係が遠のいてしまう

つまり、使用頻度が低くなるということ

手持ちのギターで最も使うギターが相性が良いギターなのだ

値段やブランドなど関係なのだ

究極、何らかの理由でギターを絞る時にはそれを残すべき

弾き難い高価なギターにはあまり意味がない

指板にワックスを塗って鑑賞することが趣味という人は別だが・・

プレイヤーであると自覚がある人は道具を選ぶべきだと思う

色々な音が作れるからストラトはお勧めです!

という言葉は微妙なのだ

多彩な音作りは事実であり魅力だが・・

そこに至るまでが多難なギターなのだ

「ブリッジのフローティングって何?」

というレベルの人が良い状態に仕上げるまでには数年はかかる

使用する弦の太さやバネのレートなど

考えるべき点は固定式ブリッジのギターの比ではない

しかしながら、メンテに関してストラトを克服できれば無敵なのだ

ハードテイルのギターの調整は楽勝なのだ

ネックの調整にしても正解はない

巷の平均値のようなものは存在するが・・

それが自分の存在か?は微妙なのだ

ピロピロ系の速弾きタイプとチャキチャキ系のカッティング弾きでは

まったくセッティング方法がことなる

詳細な説明は割愛させていただくが・・

弦高ひとつでも違ってくる

私の知り合いに12フレットで4㎜に合わせている人がいる

使用ギターはレスポールなのだ

クラッシックギターに近いセッティングなのだ

本人にとってはこれが正解だという

読者の皆さんにとっては弾き難いギターということになる

繰り返しになるが・・

正解は一つではないということ

弾く弦高で鳴らなかったギターが弦高を上げるだけで激変することも多い

弾き難かったギターがネックとブリッジ周辺を少し弄っただけで変わることも多い

音がイマイチだったギターもピックアップの調整で変わることも多い

「フロントは使わないからさ」

「思いっきり下げちゃうよ!」

リアしか使わない人が素人ギター弾きには多い

何故にフロントが付いているのか?

には至らない

不用ならば、ダミー仕様のギターを作ると思う

そんなギターがあっても良いと思う

配線の手間もかからない

それでコストが下がるならば買う側も嬉しい

何故にそんなギターが存在しないのか?

すべてのピックアップに意味があるからなのだ

ギターに使わない部品や機能など無いと思う

少し良いギターを買ったならば、むしろ積極的に使いこなすべきだと思う

トーンやボリュームを少し絞っただけで音色が激変することも多い

英国のプロはギターで微調整することが多い

米国は足下のペダルで調整することが多いようだ

決まりはないが・・

そんな傾向が見え隠れしているようだ

お国柄もあると思う

我々日本人はどちらに近いのだろうか?

「フルテンしか使わないぜ」

「リアしか使かわないよ」

という人には良いギターはあまり意味がない気がする

メンテの基本はデフォルト状態

そこに自分個性や好みをプラスαするのだ

伝わっているだろうか?

そもそも、デフォルトの状態が弾き難いギターは自分に合っていない

長く付き合っていけないと思う

何となく人間関係にも似ている

『この人ってあんまり合わないかも?』

という心の声は間違っていないのだ

私がレスポールと出会った時がそんな感じだった

本物を知らない自分に言い聞かせるような感じがあった

ご存じのようにレスポールを購入する2年前にストラトを購入しているのだ

ストラトに関しては弾き心地に違和感を覚えたことはない

問題は音なのだ

「う~む。。 言うほどイイ音じゃないなぁ」

馴染む前の音なのだ

現在は良き相棒になっているのだ

生鳴りも指にビンビンと響くほど大きくなっている

単純に大きいというよりは奥深いのだ

ほぼ無改造なのだ

コンデンサーだけは勢いで交換したのだ

後に知ったことだが・・

ストラトマスターと呼ばれるような人は総じてコンデンサーの交換をしているようだ

デフォルトの音に疑問がない場合には無交換で良いと思う

私の場合には音が伸び始める前に交換してしまったのだ

いまさら、デフォルトのチープなコンデンサーに戻す気もない

コンデンサーも含めてのエージングなのだ

「コンデンサーなんか効果なだろ?」

都市伝説的な話も少ないないが・・

私はそれなりに意味があると思っているのだ

容量で音が変化することはご存じだと思う

むしろ、大事な部分はフルテンの音

フルテンでも常にコンデンサーを通過しているのだ

コンデンサーの音が出音に反映されているのだ

とにかく、ギターは考えることが多いのだ

手に入れてから考えることが多いのもギターの特徴

”ギターを見れば、その人のすべてが分かる・・”

有名なリペアマンの言葉なのだ

初心者がハイフレットを使うことは皆無

フレットを見ただけで技量が分かるという

若きクラプトンはすべてのポジションを使うことに頭を悩ませていたという

その努力は後のクラプトンに大きく影響を与えているのだ

考えてギターを弾くという最たる存在なのだ

どうだろう?

考えないギター弾きの多くは7フレットから12フレットくらいが激減りしているような気がする

1フレットと20フレットは減っているだろうか?

不思議なことにギターは個体で良い音の場所が異なる

弦振動という科学的な話だけでは解決できない部分も多い

同メーカー、同機種でもまったく異なるのだ

中古だから鳴る、新品だから鳴らないでもないようだ

組み込みがしっかりしったギターはスロースターターだと言われている

つまり、各部のパーツが馴染むまでに時間がかかるということ

私のストラトのような感じだろうか?

上にはカスタムショップ製があるが・・

レギュラーラインではフラッグシップ的な立ち位置なのだ

カスタムショップは良い材が使われているということ

価格の違いの大半はその辺りなのだ

カスタムが丁寧でレギュラーが雑という話しではない

この辺りを理解するとギターが選び易いと思う

胸のモヤモヤが消えるのだ

元々は同じ巨木から切り出されているのだ

これは事実なのだ

肉の部位と同じなのだ

元々は同じ牛さんのお肉なのだ

同じDNAなのだ

フェンダーではメキシコ製も同じ材が使われているそうだ

これはメキシコ製のユーザーに嬉しい情報なのだ

僅かな重さの違いで不合格になってしまうそうだ

”形が悪い野菜・・”

に似ていると思う

カスタムショップで不合格になった材の多くはメキシコ製のレリック仕様で

使われることが多いそうだ

自分に都合が良い話ばかりで恐縮だが・・

ドラゴンテレキャスはレリックラインで作られているのだ

かなり軽いのだ

謎材?で組み立てられている廉価のテレキャスよりも僅かに軽い

アッシュ材は重い?

アッシュにも重い材と軽い材があるようだ

有名なところでスワンプアッシュとホワイトアッシュなのだ

ホワイトアッシュは70年代に好まれて使われた

激重の材なのだ

ジャズベなどでも多用された

出音に重さと芯がある部分が好まれた

音は良いが演奏者が疲労してしまう

長時間演奏するプロ向きではないのだ

朝から晩まで楽器を弾き続けるということは過酷なのだ

私には幾度も経験がある

起きてから寝るまでギターを弾いて(抱えて)いたことがある

まぁ、私の場合には座って弾いていることが多いが・・

いい加減、指先も腫れてくるのだ

皮膚と神経の限界を知っているのだ

鍛えられた指は一晩で回復するのだ

強くなっているのだ

無心のスケール練習も小指を使うように工夫した方が良いと思う

それならば、意味があると思う

「このフレーズってどんなコード進行で使えるのかな?」

これだけでも意味がある

意味がない事に時間を費やすのは無駄だと思う

私の知り合いに弦好きなおじさんがいるのだ

「弦好きってどういう意味?」

ギターを弾くよりも弦交換に萌えるという

弦交換で燃え尽きてしまう人がいるのだ

世の中は広いのだ

自分のイメージを超えてくる人が多々いるのだ

人間観察はたのしいと思う

「弦で一日終わっちゃうんだ」

「小遣いの大半も弦を買って終わるよ」

反面教師なのだ

弦に時間を費やすことが無駄だということが分かるのだ

最近の私は弦は切れるまで使う

少々雑だが・・

それで良いと思う

劣化した弦は切れやすい

一本切れたらすべてを交換するのだ

張って数日で切れることもあるが・・

それも縁なのだ

ピックの尻で弾くと切れることが多い

普通に使っていて切ってしまうことは皆無なのだ

尻弾きはジミヘンもレイヴォーンも行っていた裏技

使用ピックは不明だが・・

お勧めはヘルコの薄型

ピック表面の滑り止めが良い感じなのだ

慣れるまでは弾き難いが個性になると思う

弦を変更するよりも音が変わる

ここ一番のリフなどで使ってみても楽しい

長くなったが・・・

この辺で😉