『国語の授業』(甲野恵美著)という本を読んでいる。

著者の甲野恵美さんにお贈りいただいたもの。

甲野さんは、ドリアン助川さんとの縁でFB友達になった人。

東京新宿在住、元小学校教諭校長を務めた人である。

本は昭和53年発行。47年も昔で、甲野さんがまだ35歳の頃の国語授業の実践を書かれたもの。

わたしのなりたい職業の一つが小学校の教師だったので、大いに興味が湧いた。

読んでみるとしかし、授業と言うものは難しいものですね。

こんなにも細かいことを配慮しながら考えながら進めて行くものかと。

その場その場の状況に臨機応変に対処して行かねばならない。

相手は生き物ですからねえ。

でもそれが面白いのだから、やっぱりやってみたかったなあと思う。

自分の授業によって目の前で子どもが変わって行くのだから。子どもは生き物の最たるものだから。

こんなに面白く緊迫感のある仕事は少ないだろう。これもその個人次第だろうが。

サボるつもりならいくらでもサボれそうな職業。やればいくらでも課題が出て来て仕事が増える職業と言える。

だからこそやりがいがありそうな。

やっぱり、やってみたかったなあ。

特に国語授業は自分の個性も生かせそうで。

ところでこの本、第二刷です。

こんな地味な本、しかも需要は教師だけだろう。初版が昭和53年でこの第二刷は55年。

2年を隔てて増刷されている。当時の若い教師に支持されたということですね。

☆ 甲野さんからのメールによれば、あの頃の授業は今では通用しないそうです。時代とともに授業も変るんですね。

imamuraさんの本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

吉田義男さんに関する本を二冊読んでいる。

読むと本当に吉田さんはいい人だったんだなと感じる。

その中で驚くことがあった。

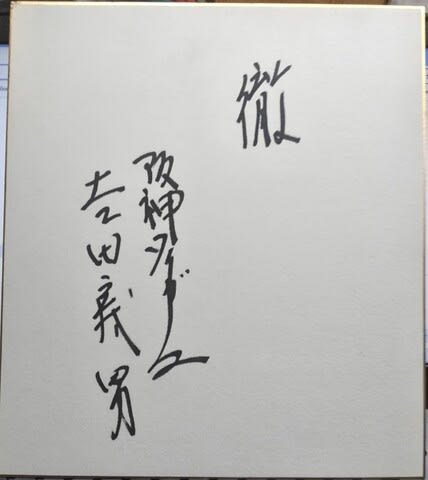

ここにある《しかし、私は「監督就任したころに言った”徹„(ひたむきに進む)を、今こそ実行すべきなんだ」と、アドバイスした。》

これは吉田が尊敬する竜安寺大珠院の盛永宗興老師が『海を渡った牛若丸』に書いた序文の中の言葉。

うちにある色紙の「徹」という言葉には重い意味があったということがこれでわかった。

そうだったのかと思った次第。

しかしこの色紙、どなたに戴いたのか覚えていない。

少なくともわたしが吉田さんから直接戴いたものではない。

『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

福音館書店から出ていた雑誌『母の友』がこの3月号で休刊とのこと。実質廃刊なのでしょうね。

残念です。といってもわたしは最近は購入していませんが。

購入したのはもう四十数年昔。長男が幼稚園の時です。

1980年一月号。

1980年一月号。

これにわたしが応募した口頭詩が掲載されているのです。

東君平さんが絵をつけて下さってます。わたしにとって記念碑的な本です。

もくじを見ると、執筆陣に有名詩人川崎洋など錚々たる名前が載ってます。

安野光雅、亀村五郎、長新太、川崎洋、永瀬清子、三木卓、丸木俊など。

今村欣史の本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

今なら本屋さんで買えます。宮脇書店ダイエー西宮店(浜松原町)のノンフィクションのコーナーに有ります。

,

今村欣史の本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

今なら本屋さんで買えます。宮脇書店ダイエー西宮店(浜松原町)のノンフィクションのコーナーに有ります。

思わぬ人から思わぬものが贈られてきました。

創作曲集『へいわ・子どもたち』(千秋昌弘作詞・森二三作曲・2024年11月)、創作曲集『命と平和』(千秋昌弘作詞・森二三作曲・2022年1月)の二冊。

千秋昌弘さんからお贈りいただきました。

千秋さんは大阪府大東市の人。知り合いになったのはもう10年以上も前だったと思います。

当時、大東市の市会議員をなさっていて、そしてテノール歌手でもあった人。

歌手として、幻の詩人北山冬一郎の詩に團伊玖磨が曲をつけた「紫陽花」「ひぐらし」などを歌っておられたということだった。

その北山冬一郎のことを調べる過程でわたしのブログ「喫茶・輪」に行き当たり、連絡を取って来られたのだった。

そんな縁で千秋さんのコンサートに一度招待されて行ったことがありました。

広い会場は満員。その時の動画があります。「紫陽花」。

素晴らしいお声をなさってました。

今回送って下さった創作曲集ですが、これの表紙にビックリ!

なんと薬谷礼子さんの切り絵が使われているではありませんか!!

この薬谷さんは古くからのわたしの知り合い。

あの震災当時にわたしが三年間サラリーマン生活をした時、その近くの会社の社長夫人でした。

その事務室に所用で行った時、切り絵が飾ってあって、わたしが興味を示した縁で、後に「喫茶・輪」で彼女の切り絵個展を催したことがあったのです。

更に、彼女の娘さんはその後ソプラノ歌手として活躍する人になられて、わたし、兵庫県芸術センターで拝聴したことがありました。今も活躍なさっているはず。しかもしかも、わたしが拙著『触媒のうた』で「半どん文化賞」を頂いた時、その授賞式に彼女は音楽部門で「半どん賞」を受けられたのでした。その時、ご家族ともお会いして久しぶりのご挨拶をしたのでした。

その『触媒のうた』には、かの北山冬一朗のことを詳しく書いているのです。北山に関する論文は、これに優るものはないと自負しています。これまでにも日本各地からわたしに問い合わせがあったのです。

ということで、あまりにも不思議な縁が繋がっていたのです。恐いほどの。

あ、そうだ。薬谷さんが夙川近くのあるギャラリーで個展を開催された時には、娘さんがその場所でミニコンサートをされて花を添えられたこともありました。

今年頂いた年賀状の中に「へ~っ?」と思うのがあった。

わたしが昔出した口頭詩集を「入手して読みました」というもの。

わたしの初めての本が口頭詩集『ライオンの顔』でした。次いでやはり口頭詩集『きよのパーティ』。

たった30部ほどしか作らなかった私家版です。それが今頃古本市場に出るとは!

『ライオンの顔』は1991年12月。『きよのパーティ』は1992年6月。

今読んでみて、誤字などのミスが多いのにガッカリしてます。

しかもこの二冊の本、だれが寄贈したのか西宮図書館に所蔵されていて、誰もが読むことができます。

やはり「書いたものは残る」は本当だったのです。恐いことです。

追記

口頭詩集のことで思い出すことが。

必要があって読んでいる。

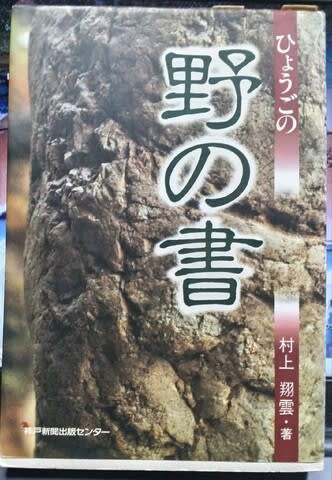

『ひょうごの野の書』(村上翔雲著・神戸新聞出版センター刊・昭和58年)。

名著です。しかしネットの古書価格は非情に安い。わたしはこの本が不当に扱われている気がしてしまう。

「書」に興味のある人、必携の書です。

其の中に梵字に関するページが。

わたし梵字のことは全く分かりません。

この写真の梵字、「上が阿弥陀仏、左が至誠、右が観音を表しており、いわゆる阿弥陀三尊と呼ばれるものである」と。

そうだったのか!

で、うちの隣の地蔵さんの境内の無縁碑。

ここの梵字は?と見に行ってみると、

正に「阿弥陀三尊」でした。

毎日毎日、知らずに手を合わせていたのでした。

高校一ヶ月中退という学歴の自分の浅学はよくわかっております。しかし、それを恥じるということはありません。

でも、残念に思うことはあります。今まで知らなかったのが、です。

そこで思い出したのが、拙著『触媒のうた』について、ある人がネットに上げた文章があります。

《90歳を超える神戸の文学者宮崎修二朗は著書も多いが、喫茶店主で詩人の著者が話を聞いて連載したもの。足立巻一、柳田国男、谷崎潤一郎、富田砕花などの話が出てくる。「ですねえ」といった文体が気になるのと、宮崎、富田などが名誉欲がないというのが激しすぎて気になる。あと驚いたのが宮崎が「断簡零墨」と言ったのを、著者が難しい言葉だと辞書で調べたというところ。》

この文章には少々悔しい思いをしました。「断簡零墨」と言う言葉を知らなかったことは恥ずかしいとは思いませんが、それを「そんなことも知らないのか?この著者は」と馬鹿にされた気がして悔しかったのでした。

今朝の神戸新聞「本」欄で紹介されている中で、この二冊が気になります。

『禁忌の子』(山口未桜著・東京創元社・1870円)。これは読みたいなあ。

『書いてみた生活史』(菊池暁編著・実生者・2090円)。こちらの評者は古本マニア?の南陀楼綾繁さん。

今村欣史の本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。

今なら本屋さんでも買えます。宮脇書店ダイエー西宮店(浜松原町)のノンフィクションのコーナーに有ります。もうすぐ絶版になる可能性があります。