『雪』の終刊記念号が届きました。

この前、このコロナ禍の中、神戸まで行かなくては買えないということで、入手することを一旦諦めていたのですが、

ある人からの情報で郵送してもらえることができました。

実はわたしが申し入れた時は、新聞報道から早すぎたようで消防局の体制が整ってなかったようです。

その後、どなたかが不満を入れられたのでしょうか、送ってもらえるようになっていると教えてくださる方があって。

「『雪』物語 ~72年のはなし~」など終刊への思いの記事が約50ページにわたって載っております。

その中に、宮崎修二朗先生のお名前は一カ所にしか出てきませんが、先生の弟子ともいうべき人が何人か登場していて、

そのうちの窪田哲夫さんの話題が多く、わたしは楽しめました。

←クリック。

←クリック。

窪田さん、15年も編集をやっておられたんですね。「レジェンドと呼ばれる」などと書かれています。

お写真、前にお会いした時より少々お年を召されてます。これはお互い様でしょうが。

そして、「喫茶輪」にもご来店くださったことのある大垣浩三さん。バイクで来てくださったのだった。

談話の中に「宮崎修二朗さんの書斎へもよく伺いました」とあります。

みなさん、宮崎先生の指導を受けた方たちです。

宮崎先生がこの終刊を知られたらどのように思われるだろうか?

ご自分が育てた子供のようなものですからねえ。

裏表紙です。

『完本・コーヒーカップの耳』

この前、このコロナ禍の中、神戸まで行かなくては買えないということで、入手することを一旦諦めていたのですが、

ある人からの情報で郵送してもらえることができました。

実はわたしが申し入れた時は、新聞報道から早すぎたようで消防局の体制が整ってなかったようです。

その後、どなたかが不満を入れられたのでしょうか、送ってもらえるようになっていると教えてくださる方があって。

「『雪』物語 ~72年のはなし~」など終刊への思いの記事が約50ページにわたって載っております。

その中に、宮崎修二朗先生のお名前は一カ所にしか出てきませんが、先生の弟子ともいうべき人が何人か登場していて、

そのうちの窪田哲夫さんの話題が多く、わたしは楽しめました。

←クリック。

←クリック。窪田さん、15年も編集をやっておられたんですね。「レジェンドと呼ばれる」などと書かれています。

お写真、前にお会いした時より少々お年を召されてます。これはお互い様でしょうが。

そして、「喫茶輪」にもご来店くださったことのある大垣浩三さん。バイクで来てくださったのだった。

談話の中に「宮崎修二朗さんの書斎へもよく伺いました」とあります。

みなさん、宮崎先生の指導を受けた方たちです。

宮崎先生がこの終刊を知られたらどのように思われるだろうか?

ご自分が育てた子供のようなものですからねえ。

裏表紙です。

『完本・コーヒーカップの耳』

宮崎修二朗先生が深く関わっておられた神戸消防局発行の情報誌『雪』がこの3月号で終刊だという。

「72年で幕」とあるが、今のように市販の情報誌の形になったのは1955年。

そして宮崎先生の連載が1956年から始まっている。

ということは、『雪』は宮崎先生が育てられたようなものといえる。

わたしが知っているのは「言葉探偵局」だが、これは長い連載だった。

そのころはわたしも定期購読していた。

淋しいことだが、これも時代の流れ、致し方ないのでしょうか。

『完本・コーヒーカップの耳』

「72年で幕」とあるが、今のように市販の情報誌の形になったのは1955年。

そして宮崎先生の連載が1956年から始まっている。

ということは、『雪』は宮崎先生が育てられたようなものといえる。

わたしが知っているのは「言葉探偵局」だが、これは長い連載だった。

そのころはわたしも定期購読していた。

淋しいことだが、これも時代の流れ、致し方ないのでしょうか。

『完本・コーヒーカップの耳』

『声の記憶』をお贈りいただいた島田さんの添え書きに、こんなことが書かれています。

島田さん、一部公開お許しを。

《(略)宮崎修二朗さんのこと、「ひょうご歌ごよみ」を懐かしく読み返し この出版に村上翔雲先生の書を添えて、そんな……など思い起こします。》と。

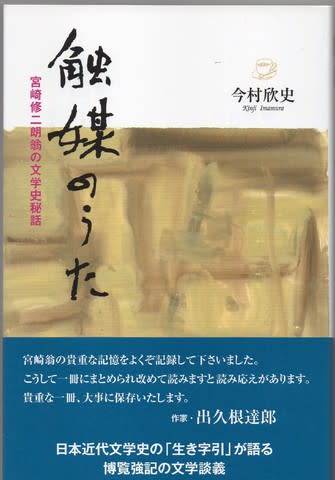

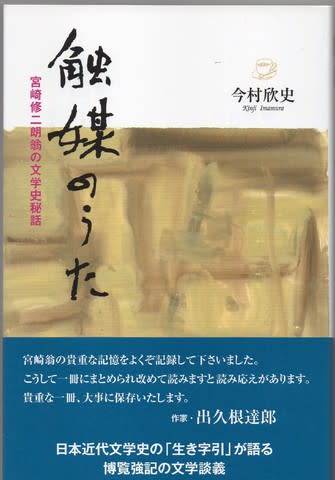

そこで以前島田さんに拙著『触媒のうた』をお贈りしたときに頂いたお便りを思い出しました。

《1984年の「ひょうご歌ごよみ」は、兵庫県書店協同組合が出版し、すべてに村上翔雲先生の直筆句がつくという画期的な試みでした。懐かしく思い出します。》

この試みは島田さんがプロデユースされたものだったのですね。

島田さんはわたしのことを宮崎先生と共に思い起こしてくださるわけです。

で、その『ひょうご歌ごよみ』です。

もちろんわたしは神戸の書店(海文堂だったと思うが)で購入しました。

ところが、のちに、宮崎先生から戴きました。

ので、わたしが買った本はどなたかにお譲りしたと思います。

手元にあるのは、宮崎先生の署名があるもの。

そしてこんな添え書きがあります。

なんとありがたかったことでしょうか。

それからこんな紙片が挟んであったのです。

←二段階クリック。

←二段階クリック。

新聞記事の縮小コピー。

感動的な記事。多分、宮崎先生が書かれたものでしょう。

この本についてはもっと書きたいことがありますが、また。

島田さん、一部公開お許しを。

《(略)宮崎修二朗さんのこと、「ひょうご歌ごよみ」を懐かしく読み返し この出版に村上翔雲先生の書を添えて、そんな……など思い起こします。》と。

そこで以前島田さんに拙著『触媒のうた』をお贈りしたときに頂いたお便りを思い出しました。

《1984年の「ひょうご歌ごよみ」は、兵庫県書店協同組合が出版し、すべてに村上翔雲先生の直筆句がつくという画期的な試みでした。懐かしく思い出します。》

この試みは島田さんがプロデユースされたものだったのですね。

島田さんはわたしのことを宮崎先生と共に思い起こしてくださるわけです。

で、その『ひょうご歌ごよみ』です。

もちろんわたしは神戸の書店(海文堂だったと思うが)で購入しました。

ところが、のちに、宮崎先生から戴きました。

ので、わたしが買った本はどなたかにお譲りしたと思います。

手元にあるのは、宮崎先生の署名があるもの。

そしてこんな添え書きがあります。

なんとありがたかったことでしょうか。

それからこんな紙片が挟んであったのです。

←二段階クリック。

←二段階クリック。新聞記事の縮小コピー。

感動的な記事。多分、宮崎先生が書かれたものでしょう。

この本についてはもっと書きたいことがありますが、また。

生前の宮崎修二朗先生から託されていた資料を触っていた。

今書いてる原稿に役立つものがないかと。

目当てのものは見つからなかったが、「えっ?」というものが出てきた。

昭和30(1955)年の新聞切り抜きです。

こんなのがあったなんて。

ここから後を読んでくださる方で、拙著『触媒のうた』をお持ちの方は、23ページからの「剽窃」の項を開いてください。

芥川賞候補にもなったことがある、中野繁雄の詩集『象形文字』の盗作のことを書いてます。

『象形文字』の書影です。装丁は驚くなかれ、あの棟方志功です。

その事件についての切り抜き。

『触媒のうた』27ページ終りの所に《すでに神戸新聞記者だった宮崎翁、もちろん記事にしました。しかし、載らなかった。その事情は、読者が想像してください。》とわたし書きました。

ということで、なんで新聞切り抜きがあるのか不思議です。

「先生、ちゃんと記事にして掲載されているじゃありませんか。」と言いたいけれど、昨年お亡くなりになってしまって、それは叶わない。

ところがこの切り抜き、よく見ると上部欄外に「國」の一字があります。

「神戸新聞」の「神」ではない。

ということは「國際新聞」としか考えられません。

でも宮崎先生は、1951年に神戸新聞に入社しておられる。

ここからは推論。

この切り抜きがあることを、この件を話してくださった時には失念しておられたのか?

この國際新聞に載った記事はもともと神戸新聞に載せるつもりで書いた。しかし上司の判断で没にされた。

この上司の判断ですが、このころ宮崎先生はまだ若輩記者。しかし中野は芥川賞候補作家。神戸新聞社としては、中野への忖度があったのでしょう。あるいは、その上司は中野と親しかったか。

そこで、先生は以前おられた國際新聞に持ち込み、記事になった。

それしか考えられない。

そのこと、なぜわたしにお話にならなかったのだろうか?「こんな切り抜きがあります」と言って。

多分ご自分も、この切り抜きのことは失念されてたのでしょうね。

記事の最後に、中野繁雄の話として「三百部の限定本として出版したが『指と天然』というような歌集があったことも知らない」と、よくもまあ、ぬけしゃあしゃあと。

宮崎先生、悔しかったでしょうねえ。

『完本・コーヒーカップの耳』

今書いてる原稿に役立つものがないかと。

目当てのものは見つからなかったが、「えっ?」というものが出てきた。

昭和30(1955)年の新聞切り抜きです。

こんなのがあったなんて。

ここから後を読んでくださる方で、拙著『触媒のうた』をお持ちの方は、23ページからの「剽窃」の項を開いてください。

芥川賞候補にもなったことがある、中野繁雄の詩集『象形文字』の盗作のことを書いてます。

『象形文字』の書影です。装丁は驚くなかれ、あの棟方志功です。

その事件についての切り抜き。

『触媒のうた』27ページ終りの所に《すでに神戸新聞記者だった宮崎翁、もちろん記事にしました。しかし、載らなかった。その事情は、読者が想像してください。》とわたし書きました。

ということで、なんで新聞切り抜きがあるのか不思議です。

「先生、ちゃんと記事にして掲載されているじゃありませんか。」と言いたいけれど、昨年お亡くなりになってしまって、それは叶わない。

ところがこの切り抜き、よく見ると上部欄外に「國」の一字があります。

「神戸新聞」の「神」ではない。

ということは「國際新聞」としか考えられません。

でも宮崎先生は、1951年に神戸新聞に入社しておられる。

ここからは推論。

この切り抜きがあることを、この件を話してくださった時には失念しておられたのか?

この國際新聞に載った記事はもともと神戸新聞に載せるつもりで書いた。しかし上司の判断で没にされた。

この上司の判断ですが、このころ宮崎先生はまだ若輩記者。しかし中野は芥川賞候補作家。神戸新聞社としては、中野への忖度があったのでしょう。あるいは、その上司は中野と親しかったか。

そこで、先生は以前おられた國際新聞に持ち込み、記事になった。

それしか考えられない。

そのこと、なぜわたしにお話にならなかったのだろうか?「こんな切り抜きがあります」と言って。

多分ご自分も、この切り抜きのことは失念されてたのでしょうね。

記事の最後に、中野繁雄の話として「三百部の限定本として出版したが『指と天然』というような歌集があったことも知らない」と、よくもまあ、ぬけしゃあしゃあと。

宮崎先生、悔しかったでしょうねえ。

『完本・コーヒーカップの耳』

武庫川の古書店「街の草」のKさんからお贈りいただいた。

桜美林文学会発行の文芸誌「言葉の繭」3号。

これにKさんが「<聖樹薬局>の周辺」と題して寄稿されている。

吉澤独陽という詩人のことが書かれているのだが、これに宮崎修二朗先生に関連する記述がある。

それでKさんはわたしに送ってくださったのだ。

吉澤独陽と宮崎修二朗先生とのこと、わたしこれまで書こうと思いながら書けてなかった。

この機会に書いてみようと思う。

先生ご生存中なら詳しいことが書けただろうが、仕方ない、残っている資料を基に書くほかない。

桜美林文学会発行の文芸誌「言葉の繭」3号。

これにKさんが「<聖樹薬局>の周辺」と題して寄稿されている。

吉澤独陽という詩人のことが書かれているのだが、これに宮崎修二朗先生に関連する記述がある。

それでKさんはわたしに送ってくださったのだ。

吉澤独陽と宮崎修二朗先生とのこと、わたしこれまで書こうと思いながら書けてなかった。

この機会に書いてみようと思う。

先生ご生存中なら詳しいことが書けただろうが、仕方ない、残っている資料を基に書くほかない。

今日の神戸新聞夕刊の「随想」欄。

←二段階クリックで。

←二段階クリックで。

森本穫氏が「阿部知二の旧居」と題して書いておられる。

中に「阿部知二研究」という会誌のことが書かれている。

27号まで出たと。

わたし、その22号を所持してます。

阿部知二研究会の会員、甲斐文子さんから頂いたもの。

甲斐さんは姫路文学館の学芸員。

わたし、取材で文学館を訪れてお世話になりました。

その時の縁で、「神戸っ子」に書いた拙文から引用して、甲斐さんが一文を成しておられます。

興味のある方はお読みください。

わたしは当時ペンネーム「出石アカル」で書いてましたので、甲斐さんの文中ではそうなってます。

←二段階クリックで。

←二段階クリックで。

22号は2015年発行です。

あれから5年。

最早懐かしい。

甲斐さん、お元気でしょうか?

あ、そういえば、昨年、孫のkohと姫路文学館を訪ねた時にお会いしたのだった。

←二段階クリックで。

←二段階クリックで。森本穫氏が「阿部知二の旧居」と題して書いておられる。

中に「阿部知二研究」という会誌のことが書かれている。

27号まで出たと。

わたし、その22号を所持してます。

阿部知二研究会の会員、甲斐文子さんから頂いたもの。

甲斐さんは姫路文学館の学芸員。

わたし、取材で文学館を訪れてお世話になりました。

その時の縁で、「神戸っ子」に書いた拙文から引用して、甲斐さんが一文を成しておられます。

興味のある方はお読みください。

わたしは当時ペンネーム「出石アカル」で書いてましたので、甲斐さんの文中ではそうなってます。

←二段階クリックで。

←二段階クリックで。

22号は2015年発行です。

あれから5年。

最早懐かしい。

甲斐さん、お元気でしょうか?

あ、そういえば、昨年、孫のkohと姫路文学館を訪ねた時にお会いしたのだった。

『柚子は九年で』の「歴史を伝える」の項に樺美智子さんの名前が出てきて、あることを思い出した。

この人、もちろん60年安保闘争で亡くなった東大生。

その人に、宮崎修二朗翁はお会いになっていたという話。

このことは『触媒のうた』には書いてない。

何かの時にとは思っていたのだが、まだどこにも書いてないと思う。

美智子さんの父上(樺俊雄)を宮崎翁は取材に行かれたのだった。

その時に、お茶を出して下さったお嬢さん、と。

樺美智子の父上は哲学者で、1950年からわずか2年間だけ神戸大学の教授をなさっている。

その時のこと。

何れ、どこかにもう少し詳しく書きます。

宮崎修二朗先生から託された兵庫県の文学資料だが、

浅学のわたしが全てを消化することはほぼ絶望的だ。

しかし、少しずつでも紹介できればとは思っている。

その中の今日は、砕花師の詩の草稿。

「珈琲店にて」と題された草稿だ。

8枚の紙に書かれているが、昭和22年ということで、戦後の物資不足の中、至って粗悪な紙である。

下手に扱うとホロホロと崩れてしまいそうな。

ということで、一応コピーに取って検証することにする。

先ずは字を正確に読みたいのだが、ちょっと読み取りにくい。

でもこれは、わたしには分かりにくいだけであって編集者には読めるのだろう。

だから、ジーっと眺めていればそのうち分かってくるのではなかろうか。

宮崎先生に尋ねれば一発即答なのだろうが。

西宮図書館を蔵書検索してみたら、『富田砕花全詩集』があるので予約しておいた。

そこにこの「珈琲店にて」は入っているかな?

入っているとして、この草稿からはどのように修正されているかな?

浅学のわたしが全てを消化することはほぼ絶望的だ。

しかし、少しずつでも紹介できればとは思っている。

その中の今日は、砕花師の詩の草稿。

「珈琲店にて」と題された草稿だ。

8枚の紙に書かれているが、昭和22年ということで、戦後の物資不足の中、至って粗悪な紙である。

下手に扱うとホロホロと崩れてしまいそうな。

ということで、一応コピーに取って検証することにする。

先ずは字を正確に読みたいのだが、ちょっと読み取りにくい。

でもこれは、わたしには分かりにくいだけであって編集者には読めるのだろう。

だから、ジーっと眺めていればそのうち分かってくるのではなかろうか。

宮崎先生に尋ねれば一発即答なのだろうが。

西宮図書館を蔵書検索してみたら、『富田砕花全詩集』があるので予約しておいた。

そこにこの「珈琲店にて」は入っているかな?

入っているとして、この草稿からはどのように修正されているかな?

ある人から戴いた。

薄田泣菫と富田砕花の関係について書かれた、宮崎修二朗翁による記事の切り抜き。

昭和63年(1988年)だから、私の店「輪」がオープンして約一年のころ。

すでに宮崎翁とわたしの交流は始まっていた。

店のオープンに思いがけずお祝いに来てくださったのだから。

記事の肩書に「大阪芸術大学講師」とある。

神戸新聞を定年退社したあと、足立巻一先生の推挙によって就かれた職場である。

そこでフランキー堺さんと仲良くなった話などもしてくださったことがある。

フランキーはその時教授だった。お二人は学生に人気があったのだと。

記事のことである。

泣菫と砕花とのお付き合いのことが書かれている。

何年か前に、西宮芦屋の郷土文学を研究している人からわたしに問い合わせがあった。

泣菫と砕花は近くに住んでいたのだから、なんらかのお付き合いがあったのではないか?と。

その時、宮崎翁が何かに書かれたものを提示して差し上げた覚えがある。

但し、この記事ではない。こんなに詳しくはなかったと思う。

この記事と同じようなことをどこかに書かれているはずだが、今思い出せない。

ちなみに泣菫は西宮市の浜脇幼稚園の園歌及び浜脇小学校の校歌を作詞している。

薄田泣菫と富田砕花の関係について書かれた、宮崎修二朗翁による記事の切り抜き。

昭和63年(1988年)だから、私の店「輪」がオープンして約一年のころ。

すでに宮崎翁とわたしの交流は始まっていた。

店のオープンに思いがけずお祝いに来てくださったのだから。

記事の肩書に「大阪芸術大学講師」とある。

神戸新聞を定年退社したあと、足立巻一先生の推挙によって就かれた職場である。

そこでフランキー堺さんと仲良くなった話などもしてくださったことがある。

フランキーはその時教授だった。お二人は学生に人気があったのだと。

記事のことである。

泣菫と砕花とのお付き合いのことが書かれている。

何年か前に、西宮芦屋の郷土文学を研究している人からわたしに問い合わせがあった。

泣菫と砕花は近くに住んでいたのだから、なんらかのお付き合いがあったのではないか?と。

その時、宮崎翁が何かに書かれたものを提示して差し上げた覚えがある。

但し、この記事ではない。こんなに詳しくはなかったと思う。

この記事と同じようなことをどこかに書かれているはずだが、今思い出せない。

ちなみに泣菫は西宮市の浜脇幼稚園の園歌及び浜脇小学校の校歌を作詞している。

鈴木漠さんから詩と連句誌「おたくさ」Ⅲー5をお送りいただいた。

表紙詩は梅村光明さんの「はーめるん」。今の世の不安感を感じさせて考え込んでしまう。

わたしのような古典の素養のない者が連衆に加えてもらうのは土台無理があるのだが、

今回は宮崎翁への追悼の連句ということで、お誘いを受けさせていただいた。

←クリック。

←クリック。宗匠、鈴木漠さんのアドバイスを頂いての参加でした。

宮崎翁がかつて書かれた随想も載ってます。

←クリック。

←クリック。翁らしい教養深くて軽やかな文章。

これは『虚心』(2012年発行・限定300部)に載っているものからの転載。

『虚心』は渋くておしゃれな連句集です。大切にしてます。

これの表紙の紙が素敵なもの。

漠さんの付記にこうあります。

《希代のエンサイクロペディスト宮崎修二朗翁の博覧強記ぶりに驚嘆しつつその卓話を楽しむ集いから、文字通りひょんな事をきっかけに連句会「ひょんの会」が活動を始めておよそ十年の余を経過(略)翁のご実家は肥前嬉野の名代茶舗だった由さるほどに業務用の茶袋に用いた貴重な和紙が残っていたからと譲られて、はたと思案に昏れた。何か有意義な使途はないものか。挙句に、限定版の連句集を編み、特装本の表紙に採用することとなったのだ。》

ただしわたしのは特装本ではありません。特装本は17部のみの発行。

さて「おたくさ」の後記。

《世事万般たくさんのことをご教授下さった宮崎修二朗翁がご逝去された。達筆ながら創作の類には一切関はらなかったのに連句だけは七十歳代から始められ、連衆の「お荷物」との謙遜から「鬼持」を自らの俳号とされた謙虚な方だった。ご冥福をひたすらお祈りする。》

宮崎翁の巨きさを改めて思い知らされ、宮崎翁ロスからいまだに立ち直れていないわたしです。

この前ラジオ出演した時にお相手してくださった田辺眞人さんから郵便が。

丁寧なお便りと共に、昔の資料を送ってきて下さったのだ。

のじぎく文庫に関するもの。

昭和40年代初頭の新聞切抜きコピーと「のじぎく文庫」の会員向け会報。

←クリック。

←クリック。

新聞の宮崎翁の顔写真がえらい男前です。

ワクワクしますねえ。

おすすめ本→『完本コーヒーカップの耳』

丁寧なお便りと共に、昔の資料を送ってきて下さったのだ。

のじぎく文庫に関するもの。

昭和40年代初頭の新聞切抜きコピーと「のじぎく文庫」の会員向け会報。

←クリック。

←クリック。新聞の宮崎翁の顔写真がえらい男前です。

ワクワクしますねえ。

おすすめ本→『完本コーヒーカップの耳』

昨日「KOBECCO」の編集部を通してM新聞社さんから取材依頼がありました。

『完本コーヒーカップの耳』のことかと期待しましたが違いました。

もう何年も前に「KOBECCO」に書いた「触媒のうた」の川内康範に関する記事に興味を持たれてのこと。

詳しくは書きませんが、今日、東京からの電話に対応させていただきました。

今後も宮崎翁の証言が役に立つ場面が何度も出てくるのでしょう。

『触媒のうた』は日本文学史の遺産だと思うのですが、書いた人が無名なもので、それほど注目されなくて残念なことです。

『完本コーヒーカップの耳』

『完本コーヒーカップの耳』のことかと期待しましたが違いました。

もう何年も前に「KOBECCO」に書いた「触媒のうた」の川内康範に関する記事に興味を持たれてのこと。

詳しくは書きませんが、今日、東京からの電話に対応させていただきました。

今後も宮崎翁の証言が役に立つ場面が何度も出てくるのでしょう。

『触媒のうた』は日本文学史の遺産だと思うのですが、書いた人が無名なもので、それほど注目されなくて残念なことです。

『完本コーヒーカップの耳』