<NHK-FM「ベストオブクラシック」レビュー>

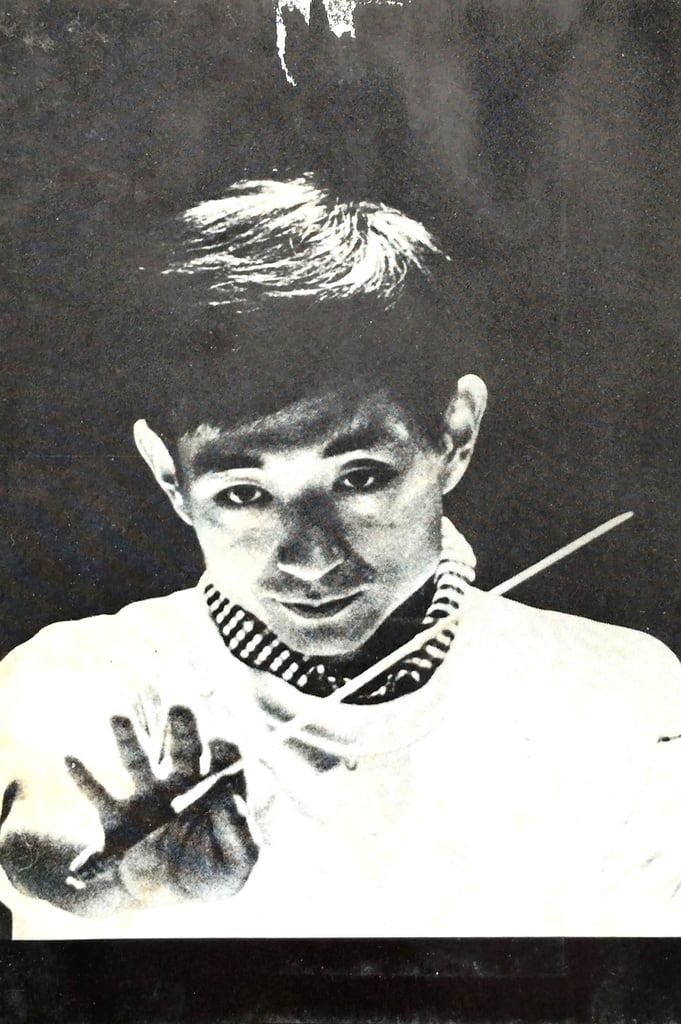

~追悼 ”我らがマエストロ” 小澤征爾(1935年―2024年)~

モーツァルト:ディヴェルティメント ニ長調 K.136(指揮者なし)

ハイドン:チェロ協奏曲第1番

モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」

ハイドン:チェロ協奏曲第1番

モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」

チェロ:宮田 大

指揮:小澤征爾

管弦楽:水戸室内管弦楽団

収録:2012年1月19日、茨城県、水戸芸術館コンサートホールATM

放送:2024年2月13日 午後7:30~午後9:10

今夜のNHK-FM「ベストオブクラシック」は、2024年2月6日に逝去した指揮者の小澤征爾を忍び、在りし日の小澤征爾が水戸室内管弦楽団を指揮した演奏会の特別番組の放送である。

指揮:小澤征爾

管弦楽:水戸室内管弦楽団

収録:2012年1月19日、茨城県、水戸芸術館コンサートホールATM

放送:2024年2月13日 午後7:30~午後9:10

今夜のNHK-FM「ベストオブクラシック」は、2024年2月6日に逝去した指揮者の小澤征爾を忍び、在りし日の小澤征爾が水戸室内管弦楽団を指揮した演奏会の特別番組の放送である。

◇

指揮者の小澤征爾は、2024年2月6日、心不全のため東京都内の自宅で死去した。享年88歳。小澤征爾は、1935年、満洲国奉天市(中国瀋陽市)に生まれる。齋藤秀雄の指揮教室に入門。桐朋学園短期大学(現在の桐朋学園大学音楽学部)を卒業後、1959年貨物船で単身渡仏。1959年パリ滞在中に第9回「ブザンソン国際指揮者コンクール」第1位となったほか「カラヤン指揮者コンクール」第1位となり、指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンに師事。1960年「クーセヴィツキー賞」を受賞。指揮者のシャルル・ミュンシュ、レナード・バーンスタインに師事。1961年ニューヨーク・フィルハーモニック副指揮者に就任。1970年タングルウッド音楽祭の音楽監督に就任。同年サンフランシスコ交響楽団の音楽監督に就任。1973年にはボストン交響楽団の音楽監督に就任したが、以後30年近くにわたり同楽団の音楽監督を務めた。2002年日本人指揮者として初めて「ウィーン・フィルニューイヤーコンサート」を指揮。同年ウィーン国立歌劇場音楽監督に就任。2008年文化勲章を受章。2010年ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団により、名誉団員の称号を贈呈される。2015年「ケネディ・センター名誉賞」を日本人として初の受賞。2016年ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団により、名誉団員の称号を贈呈される。

水戸室内管弦楽団(MCO)は水戸芸術館の専属楽団として、1990年の開館と同時に、初代館長・吉田秀和(1913年―2012年)の提唱により誕生した。小澤征爾が、総監督、指揮者としてその運営にあたり、メンバーは、ソリストとして、またオーケストラの首席奏者として、世界的な活躍を続ける17名の日本人音楽家および6名の外国人音楽家たち。MCOは、水戸芸術館コンサートホールATMで定期演奏会を行っている。音楽家たちは、演奏会の度に、世界各地から水戸芸術館に集まり、集中的にリハーサルを行う。MCOの特性は、いわば「2つの顔」を自由に使い分けられることにある。1つは「指揮者を置かないアンサンブル」としての顔。もうひとつの顔は「指揮者に率いられたアンサンブル」。様々な個性の指揮者に出会ったときでも、MCOはメンバーの間にいわば共通の音楽言語が浸透しているため、その指揮者の音楽性に即座に適応しながら、自分たちの音楽を奏でることができる。1998年6月には、初のヨーロッパ公演(指揮:小澤征爾)を行い、ヨーロッパの聴衆から圧倒的な賞賛を得た。2001年3月には、第2回ヨーロッパ公演(指揮:小澤征爾)を実施し、フィレンツェ、ミラノ、ウィーン、パリ、ミュンヘンの各地から招聘を受け公演を行い、世界有数の室内管弦楽団との評価を確立した。

チェロの宮田 大(1986年生まれ)は、香川県高松市生まれ、栃木県宇都宮市育ち。桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースを首席で卒業。2005年第74回「日本音楽コンクール」第1位。その後、スイスとドイツに留学。2009年にカルテットでスイスのジュネーヴ音楽院を卒業。2009年第9回「ロストロポーヴィチ国際チェロ・コンクール」(パリ)で日本人として初優勝。2013年にはソロでドイツのクロンベルク・アカデミーを首席で卒業。2006年第6回「齋藤秀雄メモリアル基金賞」、2010年第20回「出光音楽賞」、2012年第13回「ホテルオークラ音楽賞」受賞。

チェロの宮田 大(1986年生まれ)は、香川県高松市生まれ、栃木県宇都宮市育ち。桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースを首席で卒業。2005年第74回「日本音楽コンクール」第1位。その後、スイスとドイツに留学。2009年にカルテットでスイスのジュネーヴ音楽院を卒業。2009年第9回「ロストロポーヴィチ国際チェロ・コンクール」(パリ)で日本人として初優勝。2013年にはソロでドイツのクロンベルク・アカデミーを首席で卒業。2006年第6回「齋藤秀雄メモリアル基金賞」、2010年第20回「出光音楽賞」、2012年第13回「ホテルオークラ音楽賞」受賞。

◇

今夜、最初の曲は、モーツァルト:ディヴェルティメント ニ長調 K.136。この曲は、当時16歳のモーツァルトが作曲した弦楽四重奏のためのディヴェルティメント。ザルツブルクで作曲されたことからK.136からK.138をまとめてザルツブルク・シンフォニーとも言い、この曲はその1曲目に当たる。シンプルに見えてかなりの精緻に富むこれらの曲は、ハイドンの影響が見られる。モーツァルトはディヴェルティメントを20曲以上作曲しているが、1772年に作曲されたK.136からK.138は、いずれも楽器編成が弦楽四重奏であること、ディヴェルティメントに欠かせないメヌエットがない3楽章から成り立っていることなどから、モーツァルト自身はこれら3曲をディヴェルティメントとは呼んでいなかった。ディヴェルティメントは、後世にて誰かがモーツァルトの自筆譜に書き加えたものという。

今夜のモーツァルト:ディヴェルティメント ニ長調 K.136の演奏は、指揮者なしの水戸室内管弦楽団によって行われた。もともと水戸室内管弦楽団は、指揮者なしでの演奏も行われてきたことから、通常の演奏会の形態を踏襲したものであろう。第1楽章の出だしから、モーツァルト特有の流れるようなメロディーが耳に心地よく響く。もし、何もアナウスが無ければ、指揮者に率いられた水戸室内管弦楽団の演奏と思ってしまうほど、統率の取れた演奏を聴かせてくれた。一人一人の楽団員の自発的な演奏能力の高さが、演奏の隅々から聴き取れる。そして、一番の聴きどころは、楽団員一人一人の演奏する喜びが自然な形でリスナーの耳に届けられたこと。モーツァルトの初期の作品は、何より音楽に接すること自体が歓びであることが、表現できるかどうかにかかっている。その意味で、今夜の演奏は十分に満足させられるものとなった。

◇

今夜、次の曲は、ハイドン:チェロ協奏曲第1番。この曲は、1765年から1767年頃に作曲された。ハイドンは全部で6曲のチェロ協奏曲を作曲したといわれているが、第3番とト短調(Hob. VIIb:g1)は紛失し、第4番と第5番は偽作とされている(第4番はコンスタンツィ、第5番はポッパーの作といわれている)ため、ハイドンの真作とされているチェロ協奏曲は第2番とこの曲のみである。この曲は、リトルネロ形式や単調な伴奏音形など、多くの点でバロック式の協奏曲の名残が見られるが、両端楽章が快速なソナタ形式で書かれているなど、バロックと古典派の融合を図った初期のハイドンの創作意欲が現れた作品である。楽譜は長い間失われていたが、1961年にプラハで筆写譜が発見され、1962年にミロシュ・サードロのチェロにより復活初演された。自筆譜が散逸しているため、正確なオリジナル編成はわからない。全3楽章の構成。

今夜のハイドン:チェロ協奏曲第1番の演奏は、チェロ:宮田 大、小澤征爾指揮水戸室内管弦楽団によるもの。チェロの宮田 大の演奏は、如何にも若者らしいキビキビとした演奏内容を聴かせてくれた。決して力むことなく、自然な形でのチェロ独奏が進む。チェロ独特の重々しい音の響きは失うことなく、チェロを軽々と弾きこなす、如何にも宮田 大らしい爽快な演奏内容を存分に聴かせてくれた。そんな宮田 大のチェロ独奏を見守るように、小澤征爾指揮水戸室内管弦楽団の伴奏が流れる。この演奏を聴いてみると、小澤征爾の音楽性と宮田 大の音楽性に何か共通性が感じられた。全体がすっきりとしていて、明解な表現に徹しきっている。だからといって、少しも無機質なところがない。緻密ではあるのだが、外に開かれた明るさが常に感じられる演奏なのである。多分、当日の演奏会で、二人はそのようなことを考えながら演奏していたのではないかと、勝手に想像してしまった。

◇

今夜、最後の曲は、モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」。この曲の原曲は、1782年にハフナー家のために作曲されたセレナードであり、同時期に交響曲へと編曲された。ハフナー(Haffner)とは、ザルツブルクの元市長の息子であり、モーツァルト自身にとっても幼なじみであったジークムント・ハフナーⅡ世(1756年―1787年)の姓に由来する。モーツァルトは、1783年3月23日の予約演奏会のために旧作であるハフナー家への第2セレナードを交響曲に編曲した。編曲に際して行進曲と2つあったメヌエットのうちのひとつ(散逸した方)を削除し、楽器編成に第1と第4楽章にフルートとクラリネットを加えている。この曲以降の6つの交響曲は”モーツァルトの6大交響曲”と呼ばれ、モーツァルト交響曲のなかでも特に人気が高い作品。

今夜のモーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」は、小澤征爾指揮水戸室内管弦楽団による演奏。最初の音が鳴って、一瞬驚いた。何と力強いハフナー交響曲であろうか。小澤征爾はこの時77歳である。演奏内容は、大方、年齢によって徐々に変わってくる。例えば、ブルーノ・ワルターの晩年の演奏を聴くと、全体にゆっくりとしたテンポで、何か悟りのような境地の演奏内容となっている。ところが、この日の小澤征爾の指揮ぶりは、若い時の演奏内容を彷彿とさせるものがあった。小澤征爾特有の明解な指揮ぶりは健在であった。そしてボストン交響響楽団を指揮した録音に遺されていたあの緻密さに、いささかの衰えも感じさせない演奏となった。水戸室内管弦楽団は、室内管弦楽団の長所を最大限に発揮させ、小澤征爾の指揮に瞬時に反応し、切れ味の良い演奏を披歴していた。いずれにせよ、小澤征爾が指揮をすると、たちどころに演奏会場全体が何か沸き立つような雰囲気に包まれる。今夜の演奏会もその例外でなかった。”我らがマエストロ”小澤征爾は、亡くなるまで、心は青年だったのだ。

(以上、NHK-FM「ベストオブクラシック」レビュー)

◇

私には生涯手放したくない数冊の書籍があるが、その中の一冊が「ボクの音楽武者修行」(小澤征爾著、新潮社刊、新潮文庫、昭和55年7月25日発行)である。この本は、今のように簡単には海外旅行ができなかった時代に、たった一人で、旅費を浮かすために貨物船に乗船し日本を旅立ち、スクーターに乗ってヨーロッパ中を巡り、指揮の勉強に励んだとういう若き日の小澤征爾のストーリーで、当時、熱中して読んだ記憶が今でも鮮明に甦る。

この本には、小澤征爾が、何でたった一人でヨーロッパに向かったのかの理由が、次のように書かれている。「やがて短大に進んだ。そして三十三年に桐朋を卒業する直前、桐朋学園オーケストラがブリュッセルの万国博覧会青少年音楽コンクールに参加する話が持ち上がった。ところがオーケストラを連れていくには資金が意外にかかることがわかり、残念ながら中止するはめになった。その時にぼくは堅い決意をしたのだ。オーケストラがだめなら、せめてぼく一人だけでもヨーロッパに行こうと」

スクーターはというと「スクーターかオートバイを借りるために、東京じゅうをかけずり回った。何軒回ったかしれない。最後に、亡くなられた富士重工の松尾清秀氏の奥様のお世話で、富士重工でラビットジュニア125ccの新型を手に入れることができた。その時、富士重工から出された条件は次のようなものだ。一、日本国籍を明示すること。一、音楽家であることを示すこと、一、事故をおこさないこと この条件をかなえるために、ぼくは白いヘルメットにギターをかついで日の丸をつけたスクーターにまたがり、奇妙ないでたちの欧州行脚となったのである」

そしてこの本の最後に小澤征爾は次のように記している。「日本から外国に行くということは、将来は変わるでしょうけれど、いまは非常にむつかしいことの一つとされています。ぼくはそのなかで、非常に幸運だった者の一人ですけれども、これから先そのむずかしい問題を通り抜けて外国に行く日本の若い音楽学生、ぼくたちの仲間の音楽家たちのために、いい点にしろ、悪い点にしろ、少しでも参考になれば、幸いだと思っています(昭和37年2月)」

現在は、手軽に海外旅行ができる環境が整ってはいる。だからといって、何の志もなく、日本を飛び出しても得られるものは、たかが知れている。自分の青春の日々を記したこの本の中で小澤征爾が言いたかったことは、海外旅行のノウハウではなく、「志を持って外国に行き、どうしたらその志を現実のものにすることができるのか」であろう。

テレビでは、小澤征爾を偲び、2002年のニューイヤーコンサートでウィーン・フィルを指揮する小澤征爾の元気な姿を映し出していた。あの時こそが、日本のクラシック音楽ファンが永年夢見てきたものが、現実の姿となって現れた瞬間そのものであったのだ。そして多分、今頃、小澤征爾は、昔、先生であったミュンシュ、カラヤンそれにバーンスタインとともに、4人でかわるがわる”天国フィル”の指揮を執っているに違いない。(蔵 志津久) 心からの敬愛の意を込めて 合掌

この本には、小澤征爾が、何でたった一人でヨーロッパに向かったのかの理由が、次のように書かれている。「やがて短大に進んだ。そして三十三年に桐朋を卒業する直前、桐朋学園オーケストラがブリュッセルの万国博覧会青少年音楽コンクールに参加する話が持ち上がった。ところがオーケストラを連れていくには資金が意外にかかることがわかり、残念ながら中止するはめになった。その時にぼくは堅い決意をしたのだ。オーケストラがだめなら、せめてぼく一人だけでもヨーロッパに行こうと」

スクーターはというと「スクーターかオートバイを借りるために、東京じゅうをかけずり回った。何軒回ったかしれない。最後に、亡くなられた富士重工の松尾清秀氏の奥様のお世話で、富士重工でラビットジュニア125ccの新型を手に入れることができた。その時、富士重工から出された条件は次のようなものだ。一、日本国籍を明示すること。一、音楽家であることを示すこと、一、事故をおこさないこと この条件をかなえるために、ぼくは白いヘルメットにギターをかついで日の丸をつけたスクーターにまたがり、奇妙ないでたちの欧州行脚となったのである」

そしてこの本の最後に小澤征爾は次のように記している。「日本から外国に行くということは、将来は変わるでしょうけれど、いまは非常にむつかしいことの一つとされています。ぼくはそのなかで、非常に幸運だった者の一人ですけれども、これから先そのむずかしい問題を通り抜けて外国に行く日本の若い音楽学生、ぼくたちの仲間の音楽家たちのために、いい点にしろ、悪い点にしろ、少しでも参考になれば、幸いだと思っています(昭和37年2月)」

現在は、手軽に海外旅行ができる環境が整ってはいる。だからといって、何の志もなく、日本を飛び出しても得られるものは、たかが知れている。自分の青春の日々を記したこの本の中で小澤征爾が言いたかったことは、海外旅行のノウハウではなく、「志を持って外国に行き、どうしたらその志を現実のものにすることができるのか」であろう。

テレビでは、小澤征爾を偲び、2002年のニューイヤーコンサートでウィーン・フィルを指揮する小澤征爾の元気な姿を映し出していた。あの時こそが、日本のクラシック音楽ファンが永年夢見てきたものが、現実の姿となって現れた瞬間そのものであったのだ。そして多分、今頃、小澤征爾は、昔、先生であったミュンシュ、カラヤンそれにバーンスタインとともに、4人でかわるがわる”天国フィル”の指揮を執っているに違いない。(蔵 志津久) 心からの敬愛の意を込めて 合掌