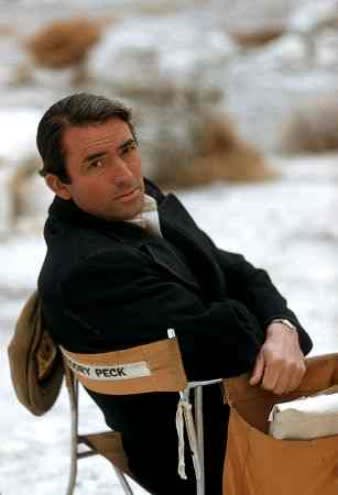

<添付画像>:the photo from IMDb's data: "The Big Country".

さる9月12日月曜日の午後8時から10時45分まで、BS2衛星放送にて1958年度作品のハリウッド西部劇?「大いなる西部」を、又、観た。

めちゃくちゃ忙しくしなければならない時間を、敢えて裂き、そして、みた、みたのだ、、、。

なに?

感想ですか?

たいへんよかった!

文句の付けどころ無し!の、「5星ランク」!!!

たんなるスケールとか規模的な大きさではなく、表現力的な意としての「超大作ハリウッド映画」なのでである。

この映画を観たのはこれで確か4回目であろうか。

はじめてみたのは中学3年生のときだったか?もちろん地方都市の封切映画館。二度目はテレビ映画番組で観たがTV用に画面調整されたものであるから画面全体のバランスがよくなかった。今回はノーカット、シネマスコープ版だから画面が映画館並みで迫力物であったからよかった。

主演のグレゴリーペックがまだ若い。

まず、映画の始まりのシーンが抜群に良い。大西部の黄土色の大地に、駅馬車が走る風景をバックに、標題(Big Country)の貼り付けからはじまり、さらにさらに出演者、キャスト、音楽、舞台裏のスタッフの一通りの文字が、延々と羅列。鳥瞰図的風景を奔る駅馬車は徐々に大平原の一角に芥子粒ほどの大きさの街へ辿り着くべく近付きつつ、僅か数秒間駅馬車を引く馬がギャロップする足元のアップシーンに移り、再び鳥瞰図的遠望シーンに戻る。4分近く後に、西部の鄙びた街に駅馬車が到着する。

この間、長々と序曲が流れ、延々と土埃を立てながら同じ駅馬車が同じ大西部の大地をひたすら走るシーンが続く。この長いシーンがたまらなく良くて好く、背骨に静電気が走りぬけるほどに音楽が良く、痺れる。

映画が始まる前に映画にのめりこむ。

序曲の音楽が止む。止めば、埃の中おもむろにグレゴリーペックがあらわれる。ダンディーな背広姿で駅馬車から鄙びた西部の街に降り立つ。西部の街の地元民は訝しそうに彼の背広姿と英国式のキザな帽子を眺め回すシーンから始まる。ペックを出迎える牧童頭(カウボーイのチーフ)であるチャールトンへストンが、駅馬車の出迎えに、いささか遅れて到着する・・・

いよいよ「大いなる西部」の映画の幕開けとなる・・・

この映画では例のベン・ハーを演じた大物俳優チャールトンヘストンが単なる(しかし重要な)脇役で出ているのだから、さらなる時代の古さを感じる。加わる(重要な)脇役で、我が国TVドラマ西部劇全盛時代のシリーズドラマの「ライフルマン」で主演した(名前が思い出せない)悪人面役者も、紛れもなくこの映画で悪役を演じている。いよいよこの映画の最大の盛り上り場面である決闘シーンでの名場面がある。主役グレゴリーペックと、古式豊かな先込め式単発拳銃を用いての決闘シーンにて卑怯者のカウボーイを演じている。

女優陣は、金髪のキャロルベーカー。役柄は大牧場主の一人娘。なに不自由なく生まれ育ったオキャンでやんちゃ、くわえて気位の高い田舎娘を演ずる。東部に遊学中、グレゴリーペックと恋に芽生え、婚約。グレゴリーペックが結婚を前提としてキャロルベーカーの住むテキサスを訪ね、駅馬車で到着するところから、この物語が始まる。ちなみにペックの役柄は七つの海を航海し鍛えぬいた船乗りである。というよりも若くして世界の海を知り尽くした船長経験者であり大船主の子息。西部の荒くれカウボーイにとっては一見軟弱そうに見えるペック兄様。その実しかし、テキサス州イコール大西部(Big Country = Texas)が、この世で一番広大だと信じて止まない西部自慢の人たちを、精神肉体信念共々、はなから凌駕する海育ちの人物がグレゴリーペックなのである。

さらに、黒髪のジーンシモンズ。元大牧場主の孫娘であり、すでに祖父ならびに両親と死別している独身女性。地元小学校の教師でありながら、今尚祖先から受け継いだその近辺の牧場経営者にとって重要な水場の土地所有者の役を演ずる。ショートカットのジーンシモンズは、あいかわらずここでもさりげなく清楚である。

この映画のストーリーのあらまし。

ジーンシモンズ所有の水場のある土地をめぐっての争いが続くなか、東部から大西部テキサスにまいおりたグレゴリーペックが間に入る。水場の土地の所有権を持つジーンシモンズから土地を買取り、所有者となる。牧場経営者同士、乾季の水場争いを無くすよう、公平に水場の水を分け与えようとする。が、それに反して、揉め事はエスカレートしていく。争いの元凶であった二人の大老牧場主同士の決闘の末、古い時代の両者の死によって結末をむかえる。

もう一つの結末、ペックとキャロルベーカーとの婚約は破談。ペックは、キャロルベーカーのアメリカ西部風の田舎っぽい見栄っ張り、つまりアメリカ的なダサさに辟易するのである。

とにかくけっして台詞としては表現されないが、主演グレゴリ-ペックとジーンシモンズが一緒(結婚するということ)になるのであろう、と、思わせる感情の移行する場面が、きれいに描かれている。

いよいよ最期に二人の西部開拓者牧場主は決闘の後に相互相打ち、見事きれいな死を表現する。

つまり、キャロルベーカーの父親が死亡する。

そうなれば、当然牧童頭のチャールトンヘストンと牧場主の娘キャロルベーカーが結婚して、決闘相打ちで亡くなった牧場主の後を継ぐであろう(けっして結婚するシーンは描かないのであるぞ!文学で云えば行間と行間でそれを知らしめているのだ)ということになり、以上、めでたしめでたし、で幕引きとなる単純にして明快なストーリー、、、。

ストーリー全体を通して、ウイリアムワイラー的な表現の真骨頂が見える。

真骨頂とは・・・

当時(1950年代後半)、西部劇的西部劇全盛の頃には珍しい描き方をした西部劇が、この映画である。時代と世代の交代、東部と西部の文化の違いなどを描いているようだ。

すなわち、

ストーリーの中での時代背景にて、すでに古くなりつつある西部開拓時代の封建的暴力支配の横行するアメリカ西部白人社会のあり方から、次の新しい世代へと近代化されていくアメリカ人若者への世代交代を、これほどまでにうつくしく描いている・・・

さらに、

広大雄大な超大陸と大自然に育まれた人間は、何をしているか?そんな中にあっての砂粒ほどの大きさの、すなわち小さな人間は?どうあるか?

映画での表現は、

まず、大西部を開拓してきたアメリカ的な強欲と勇気と蛮勇と卑怯と、ひめたる勇敢と誇り、さらに新世代の夢が、最大限に表現されているか。

さらには、あくまでも付帯的に(僅か重箱の片隅的に表現?)アメリカ的恋愛表現を描いたか、描き切ったか。このあたり、アメリカは男女の恋愛表現がシャイであり奥ゆかしいのだ。ジメジメ、じとじと、していないから、おおらかだから好いのだ。

遅くなりましたが、見どころ?

*映画音楽がいい!(音楽:ジェローム・モリス)

*画像がいい!(監督:ウイリアム・ワイラー)

以上に尽きます。

ほかに何もない。

何もいらない。

「・・・・?」

「なに?役者?」

「・・・!?!」

「よいに決まっている。グレゴリーペックとジーンシモンズの漆黒の髪は、いいよ~美しいぞ~。オウ!ところでよ。にっぽんの若者よ、やたら脱色したり金色に髪を染めるでないぞ!黒髪がいかに美しいか!よく知れ!知ってくれ!・・・」

ちなみに「あまぞんどっとこむ」の詳細を参照しましたところ、在庫がない。Used-Price? つまり中古品の価格が¥12000なり?ですぞ!

しかし、供給はきわめて少ないが、需要はあるようだ。入手に難しい「大古典的逸品」、そういう基本的評価がこの映画のVTRにあるか?

驚きました。

さらに思うところがある。だから、続編を書きます。

その内容は、

1)この映画の音楽と画像のバランスについて、

2)役者グレゴリーペックの印象の違い

3)すなわち同じ映画を観ても観方が違うのでして、中学生の頃の印象、30代後半の頃の印象、さらに今回の印象、全て微妙に違う、どこがどう違うか、などなど・・・

我輩はそのあたりをもっと突っ込んで書きたいのだ・・・

<続く>

→来週月曜日あたりか?

はたまた気分が変わったら、中止するか?

さる9月12日月曜日の午後8時から10時45分まで、BS2衛星放送にて1958年度作品のハリウッド西部劇?「大いなる西部」を、又、観た。

めちゃくちゃ忙しくしなければならない時間を、敢えて裂き、そして、みた、みたのだ、、、。

なに?

感想ですか?

たいへんよかった!

文句の付けどころ無し!の、「5星ランク」!!!

たんなるスケールとか規模的な大きさではなく、表現力的な意としての「超大作ハリウッド映画」なのでである。

| 大いなる西部20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパンこのアイテムの詳細を見る |

この映画を観たのはこれで確か4回目であろうか。

はじめてみたのは中学3年生のときだったか?もちろん地方都市の封切映画館。二度目はテレビ映画番組で観たがTV用に画面調整されたものであるから画面全体のバランスがよくなかった。今回はノーカット、シネマスコープ版だから画面が映画館並みで迫力物であったからよかった。

主演のグレゴリーペックがまだ若い。

まず、映画の始まりのシーンが抜群に良い。大西部の黄土色の大地に、駅馬車が走る風景をバックに、標題(Big Country)の貼り付けからはじまり、さらにさらに出演者、キャスト、音楽、舞台裏のスタッフの一通りの文字が、延々と羅列。鳥瞰図的風景を奔る駅馬車は徐々に大平原の一角に芥子粒ほどの大きさの街へ辿り着くべく近付きつつ、僅か数秒間駅馬車を引く馬がギャロップする足元のアップシーンに移り、再び鳥瞰図的遠望シーンに戻る。4分近く後に、西部の鄙びた街に駅馬車が到着する。

この間、長々と序曲が流れ、延々と土埃を立てながら同じ駅馬車が同じ大西部の大地をひたすら走るシーンが続く。この長いシーンがたまらなく良くて好く、背骨に静電気が走りぬけるほどに音楽が良く、痺れる。

映画が始まる前に映画にのめりこむ。

序曲の音楽が止む。止めば、埃の中おもむろにグレゴリーペックがあらわれる。ダンディーな背広姿で駅馬車から鄙びた西部の街に降り立つ。西部の街の地元民は訝しそうに彼の背広姿と英国式のキザな帽子を眺め回すシーンから始まる。ペックを出迎える牧童頭(カウボーイのチーフ)であるチャールトンへストンが、駅馬車の出迎えに、いささか遅れて到着する・・・

いよいよ「大いなる西部」の映画の幕開けとなる・・・

この映画では例のベン・ハーを演じた大物俳優チャールトンヘストンが単なる(しかし重要な)脇役で出ているのだから、さらなる時代の古さを感じる。加わる(重要な)脇役で、我が国TVドラマ西部劇全盛時代のシリーズドラマの「ライフルマン」で主演した(名前が思い出せない)悪人面役者も、紛れもなくこの映画で悪役を演じている。いよいよこの映画の最大の盛り上り場面である決闘シーンでの名場面がある。主役グレゴリーペックと、古式豊かな先込め式単発拳銃を用いての決闘シーンにて卑怯者のカウボーイを演じている。

女優陣は、金髪のキャロルベーカー。役柄は大牧場主の一人娘。なに不自由なく生まれ育ったオキャンでやんちゃ、くわえて気位の高い田舎娘を演ずる。東部に遊学中、グレゴリーペックと恋に芽生え、婚約。グレゴリーペックが結婚を前提としてキャロルベーカーの住むテキサスを訪ね、駅馬車で到着するところから、この物語が始まる。ちなみにペックの役柄は七つの海を航海し鍛えぬいた船乗りである。というよりも若くして世界の海を知り尽くした船長経験者であり大船主の子息。西部の荒くれカウボーイにとっては一見軟弱そうに見えるペック兄様。その実しかし、テキサス州イコール大西部(Big Country = Texas)が、この世で一番広大だと信じて止まない西部自慢の人たちを、精神肉体信念共々、はなから凌駕する海育ちの人物がグレゴリーペックなのである。

さらに、黒髪のジーンシモンズ。元大牧場主の孫娘であり、すでに祖父ならびに両親と死別している独身女性。地元小学校の教師でありながら、今尚祖先から受け継いだその近辺の牧場経営者にとって重要な水場の土地所有者の役を演ずる。ショートカットのジーンシモンズは、あいかわらずここでもさりげなく清楚である。

この映画のストーリーのあらまし。

ジーンシモンズ所有の水場のある土地をめぐっての争いが続くなか、東部から大西部テキサスにまいおりたグレゴリーペックが間に入る。水場の土地の所有権を持つジーンシモンズから土地を買取り、所有者となる。牧場経営者同士、乾季の水場争いを無くすよう、公平に水場の水を分け与えようとする。が、それに反して、揉め事はエスカレートしていく。争いの元凶であった二人の大老牧場主同士の決闘の末、古い時代の両者の死によって結末をむかえる。

もう一つの結末、ペックとキャロルベーカーとの婚約は破談。ペックは、キャロルベーカーのアメリカ西部風の田舎っぽい見栄っ張り、つまりアメリカ的なダサさに辟易するのである。

とにかくけっして台詞としては表現されないが、主演グレゴリ-ペックとジーンシモンズが一緒(結婚するということ)になるのであろう、と、思わせる感情の移行する場面が、きれいに描かれている。

いよいよ最期に二人の西部開拓者牧場主は決闘の後に相互相打ち、見事きれいな死を表現する。

つまり、キャロルベーカーの父親が死亡する。

そうなれば、当然牧童頭のチャールトンヘストンと牧場主の娘キャロルベーカーが結婚して、決闘相打ちで亡くなった牧場主の後を継ぐであろう(けっして結婚するシーンは描かないのであるぞ!文学で云えば行間と行間でそれを知らしめているのだ)ということになり、以上、めでたしめでたし、で幕引きとなる単純にして明快なストーリー、、、。

ストーリー全体を通して、ウイリアムワイラー的な表現の真骨頂が見える。

真骨頂とは・・・

当時(1950年代後半)、西部劇的西部劇全盛の頃には珍しい描き方をした西部劇が、この映画である。時代と世代の交代、東部と西部の文化の違いなどを描いているようだ。

すなわち、

ストーリーの中での時代背景にて、すでに古くなりつつある西部開拓時代の封建的暴力支配の横行するアメリカ西部白人社会のあり方から、次の新しい世代へと近代化されていくアメリカ人若者への世代交代を、これほどまでにうつくしく描いている・・・

さらに、

広大雄大な超大陸と大自然に育まれた人間は、何をしているか?そんな中にあっての砂粒ほどの大きさの、すなわち小さな人間は?どうあるか?

映画での表現は、

まず、大西部を開拓してきたアメリカ的な強欲と勇気と蛮勇と卑怯と、ひめたる勇敢と誇り、さらに新世代の夢が、最大限に表現されているか。

さらには、あくまでも付帯的に(僅か重箱の片隅的に表現?)アメリカ的恋愛表現を描いたか、描き切ったか。このあたり、アメリカは男女の恋愛表現がシャイであり奥ゆかしいのだ。ジメジメ、じとじと、していないから、おおらかだから好いのだ。

遅くなりましたが、見どころ?

*映画音楽がいい!(音楽:ジェローム・モリス)

*画像がいい!(監督:ウイリアム・ワイラー)

以上に尽きます。

ほかに何もない。

何もいらない。

「・・・・?」

「なに?役者?」

「・・・!?!」

「よいに決まっている。グレゴリーペックとジーンシモンズの漆黒の髪は、いいよ~美しいぞ~。オウ!ところでよ。にっぽんの若者よ、やたら脱色したり金色に髪を染めるでないぞ!黒髪がいかに美しいか!よく知れ!知ってくれ!・・・」

ちなみに「あまぞんどっとこむ」の詳細を参照しましたところ、在庫がない。Used-Price? つまり中古品の価格が¥12000なり?ですぞ!

しかし、供給はきわめて少ないが、需要はあるようだ。入手に難しい「大古典的逸品」、そういう基本的評価がこの映画のVTRにあるか?

驚きました。

さらに思うところがある。だから、続編を書きます。

その内容は、

1)この映画の音楽と画像のバランスについて、

2)役者グレゴリーペックの印象の違い

3)すなわち同じ映画を観ても観方が違うのでして、中学生の頃の印象、30代後半の頃の印象、さらに今回の印象、全て微妙に違う、どこがどう違うか、などなど・・・

我輩はそのあたりをもっと突っ込んで書きたいのだ・・・

<続く>

→来週月曜日あたりか?

はたまた気分が変わったら、中止するか?

人気blogランキングへ

人気blogランキングへ

(人気ブログランキング)

(人気ブログランキング)