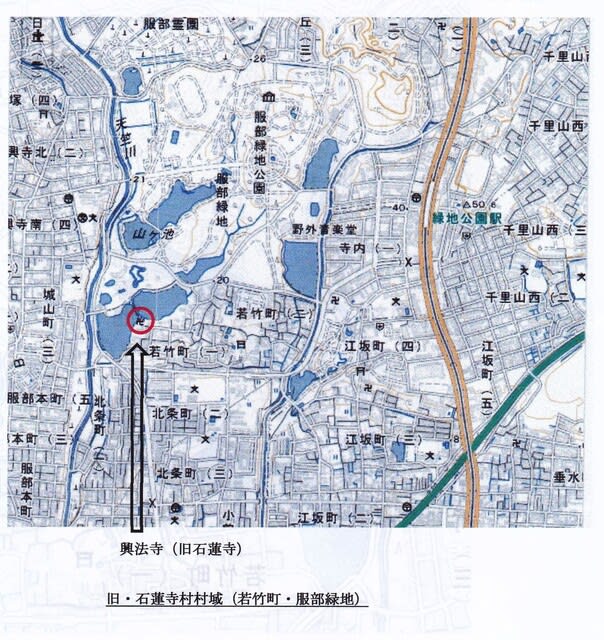

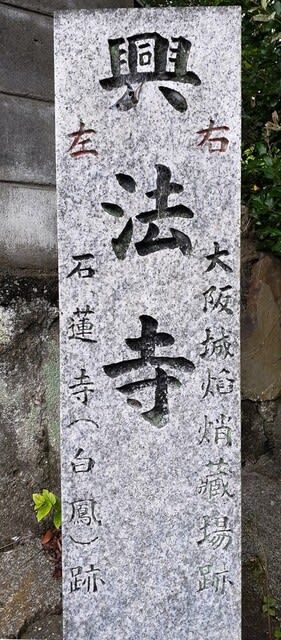

豊中市若竹町1丁目に服部緑地から寺内町に抜ける小径に設置されてそう古くない写真のような石碑があります。

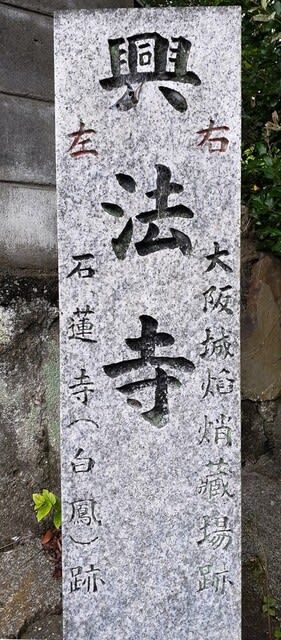

利生山興法寺があります。同じく若竹町1丁目、興法寺と呼指の距離に若宮住吉神社があります。

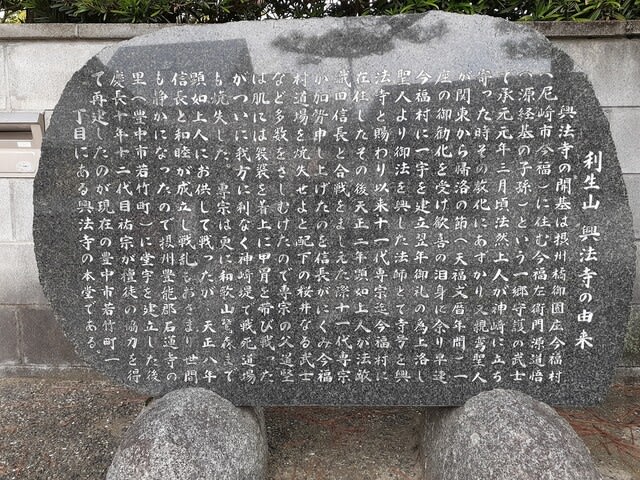

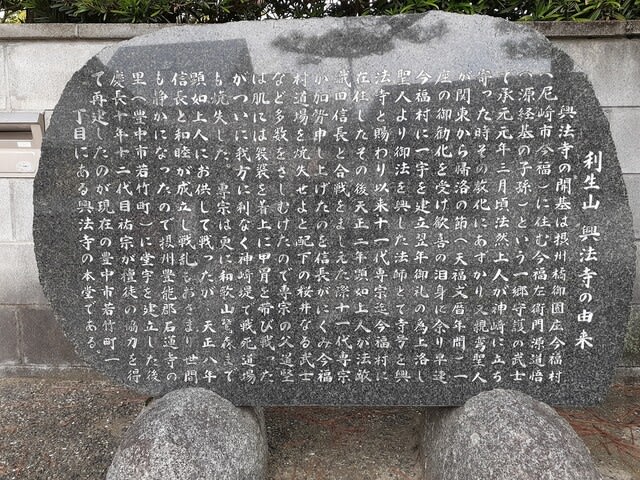

利生山 興法寺の由来

興法寺の開基は摂州橘御園庄今福村(尼崎市今福)に住む今福佐衛門源道悟(源経基の子孫)一郷守護の武士で承元元年三月頃法然上人が神崎に立ち寄った時その教化にあずかり又親鸞聖人が関東から帰洛の節(天福、文暦年間)一座の御感化を受け歓喜の泪身に余り早速今福村に一宇を建立翌年御礼の為上洛し聖人より御法を興した法師として寺号を興法寺と賜わり以来十一代専宗迄今福村に存在したその後天正二年顕如上人が法敵織田信長と合戦をまじえた際十一代専宗が加勢を申し上げたのを信長がにくみ今福村道場を焼失せよと配下に桜井なる武士など多数をさしむけたので専宗の父道堅は肌には袈裟を着上に甲冑を帯び戦ったがついに我方に利なく神崎堤で戦死道場も焼失した。専宗は更に和歌山鷺森まで顕如上人にお供をして戦ったが、天正八年信長と和睦が成立し戦乱もおさまり世間も静かになったので摂州豊能郡石蓮寺の里(豊中市若竹町)に堂宇を建立した後慶長一〇年十二代目裕宗が檀家の協力を得て再建したのが現在の豊中市若竹町一丁目にある興法寺の本堂である。

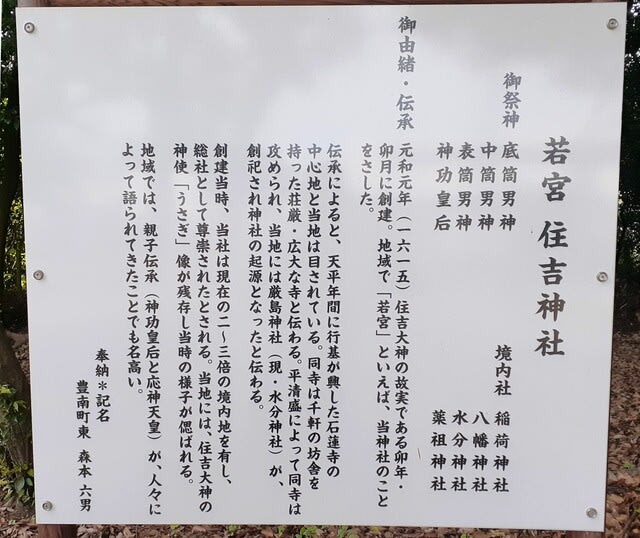

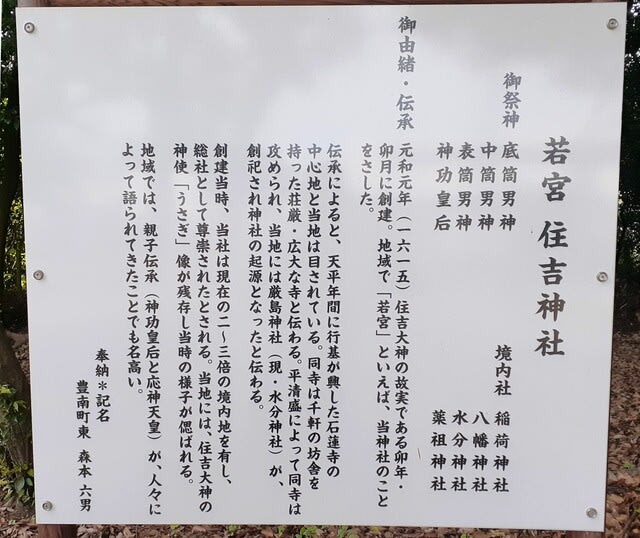

若宮住吉神社御由緒・伝承

元和元年(一六一五)住吉大神の故実である卯年・卯月に創建。地域で「若宮」といえば当社のことをさした。

伝承によると、天平年間に行基が興した石蓮寺の中心地と目されている。同寺は千軒の坊舎を持った荘厳・広大な寺と伝わる。平清盛にによって同寺は攻められ、当地には、厳島神社(現・水分神社)が、創祀され神社の起源となったと伝わる。

創建当時、当社は二~三倍の境内地を有し、総社として尊崇されたとされる。

天竺山石蓮寺

古老によると天平年間に行基が伽藍を創立して天竺山石蓮寺と号したとのこと。坊舎が干軒に及んだため金寺・千軒寺と呼ばれ、境内は広大で大字石蓮寺と大字寺内に及んだが、平清盛に破壊されて廃寺となつたという伝承がある。(大阪府全志 巻之三)

地名からは寺内と石蓮寺 (現在の若竹町)のあたりに大きな寺があったことが偲ばれ、市も住吉神社の西のあたりを白鳳時代の石蓮寺跡として史跡に指定し標識を立てたとあり。

文献・史跡に残るものはないとのこと。また『寺内みてある き』 (寺内小学校PTA)pl「 寺内の今と昔」には、現在の若竹町1丁目に天竺山石蓮寺(別名千軒寺)があり、寺内小学校西側にある岸龍山観音寺もその坊舎のひとつであったと思われるとの記載があるほか、白鳳 時代のものと思われる平瓦や石仏が寺内遺跡から出土したことにふれている。

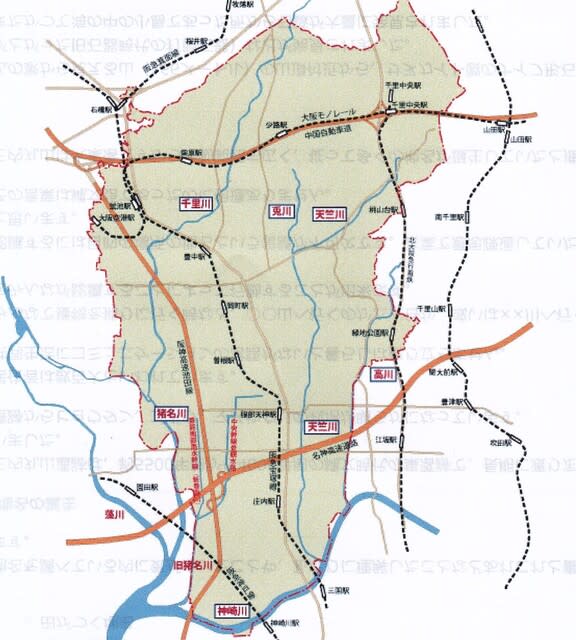

以上の事から、旧・天竺山石蓮寺のあった場所(げん・利生山興法寺)と天竺川の位置関係から、「天竺川」の名前の由来は「天竺山石蓮寺」の側を流れていたことの由来するとの口碑は納得できるものです。

尚、若竹町一丁目にある「興法寺」の石碑。「右 大阪城焔焇蔵場跡」

享保一八年(1734)、大阪から北三里といういうことで寺内村と長興寺村にかけた地に幕府焔焇蔵が移された、との記録があります。

◎ 主な参考資料

大阪府全志 巻之三(清文堂)、日本歴史地名大系28 大阪府の地名 1(平凡社)、新修豊中市史(豊中市)、レファレンス協同データベース、など

利生山興法寺があります。同じく若竹町1丁目、興法寺と呼指の距離に若宮住吉神社があります。

利生山 興法寺の由来

興法寺の開基は摂州橘御園庄今福村(尼崎市今福)に住む今福佐衛門源道悟(源経基の子孫)一郷守護の武士で承元元年三月頃法然上人が神崎に立ち寄った時その教化にあずかり又親鸞聖人が関東から帰洛の節(天福、文暦年間)一座の御感化を受け歓喜の泪身に余り早速今福村に一宇を建立翌年御礼の為上洛し聖人より御法を興した法師として寺号を興法寺と賜わり以来十一代専宗迄今福村に存在したその後天正二年顕如上人が法敵織田信長と合戦をまじえた際十一代専宗が加勢を申し上げたのを信長がにくみ今福村道場を焼失せよと配下に桜井なる武士など多数をさしむけたので専宗の父道堅は肌には袈裟を着上に甲冑を帯び戦ったがついに我方に利なく神崎堤で戦死道場も焼失した。専宗は更に和歌山鷺森まで顕如上人にお供をして戦ったが、天正八年信長と和睦が成立し戦乱もおさまり世間も静かになったので摂州豊能郡石蓮寺の里(豊中市若竹町)に堂宇を建立した後慶長一〇年十二代目裕宗が檀家の協力を得て再建したのが現在の豊中市若竹町一丁目にある興法寺の本堂である。

若宮住吉神社御由緒・伝承

元和元年(一六一五)住吉大神の故実である卯年・卯月に創建。地域で「若宮」といえば当社のことをさした。

伝承によると、天平年間に行基が興した石蓮寺の中心地と目されている。同寺は千軒の坊舎を持った荘厳・広大な寺と伝わる。平清盛にによって同寺は攻められ、当地には、厳島神社(現・水分神社)が、創祀され神社の起源となったと伝わる。

創建当時、当社は二~三倍の境内地を有し、総社として尊崇されたとされる。

天竺山石蓮寺

古老によると天平年間に行基が伽藍を創立して天竺山石蓮寺と号したとのこと。坊舎が干軒に及んだため金寺・千軒寺と呼ばれ、境内は広大で大字石蓮寺と大字寺内に及んだが、平清盛に破壊されて廃寺となつたという伝承がある。(大阪府全志 巻之三)

地名からは寺内と石蓮寺 (現在の若竹町)のあたりに大きな寺があったことが偲ばれ、市も住吉神社の西のあたりを白鳳時代の石蓮寺跡として史跡に指定し標識を立てたとあり。

文献・史跡に残るものはないとのこと。また『寺内みてある き』 (寺内小学校PTA)pl「 寺内の今と昔」には、現在の若竹町1丁目に天竺山石蓮寺(別名千軒寺)があり、寺内小学校西側にある岸龍山観音寺もその坊舎のひとつであったと思われるとの記載があるほか、白鳳 時代のものと思われる平瓦や石仏が寺内遺跡から出土したことにふれている。

以上の事から、旧・天竺山石蓮寺のあった場所(げん・利生山興法寺)と天竺川の位置関係から、「天竺川」の名前の由来は「天竺山石蓮寺」の側を流れていたことの由来するとの口碑は納得できるものです。

尚、若竹町一丁目にある「興法寺」の石碑。「右 大阪城焔焇蔵場跡」

享保一八年(1734)、大阪から北三里といういうことで寺内村と長興寺村にかけた地に幕府焔焇蔵が移された、との記録があります。

◎ 主な参考資料

大阪府全志 巻之三(清文堂)、日本歴史地名大系28 大阪府の地名 1(平凡社)、新修豊中市史(豊中市)、レファレンス協同データベース、など