二代目広沢虎造「森の石松 三十石船道中」の件(クダリ)。お馴染みの「お前ぇさん、江戸っ子だってねぇ」「寿し食いねぇ、酒呑みねぇ」の場面の前段階のセリフ。「商売は道によって賢しとやら、自分の渡世の話になる。もうそろそろ親分次郎長の名前が出る時分・・・」。「商売は道によって賢し」とは「それぞれ自分の専門とする商売については、さすがに良く知っているものだ」という意味です。

それ程大袈裟な事ではないのですが、先日つくづく専門家は凄いと感じたことがありました。本筋はチョッと込み入っているので割愛します。ただ、当ブログの無知浅薄を曝した誠に恥ずかしい経験でした。

知人に能面師だった人がいます。能面師と云うのは非常に厳しい世界なのだそうです。能面師と云うからにはプロです。ですから打たれた面は、観世流、和泉流、・・・○○流の能楽師が舞台で使用されます。百貨店の美術コーナーで仰々しく売られているインテリア商品ではないのです。1年も2年も精進潔斎し心血を注いで完成した面を師匠の前に差し出し評価を待つそうです。師匠は数分間その面を凝視いて、無言でやおら手にした木槌でその能面を叩き割ってしまうそうです。「心が伝わっていない」の一言で終わりだそうです。古くから続く伝統の世界ですから能面師と云うのは能楽界に隷属するような職能集団の感が未だに残るところのようです。その知人は、結局能面師としては大成することなく、かと言ってインテリアの能面を打つことも潔しとせず挫折して師匠の下を去ったそうです。現在は自ら切り開いた独自の技法による「刻字」作家として活躍しています。

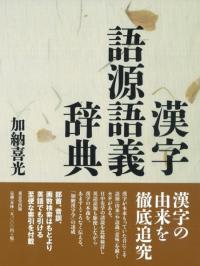

般若 真蛇

知らないと言うことは恐ろしいもので、時としてとんでもない恥ずかしい思いをしていても気付かないでやり過ごしていることが多々あります。今回は前段で「能面」を取り上げましたので、それにまつわる話をします。当ブログは「能楽」については全く縁も所縁もありませんので、能面がどうのこうのと云う知識は全くありません。それはそれで自慢することでもなく、単に常識がないだけの話です。水墨画の集まりで「般若を描きたい」と云う人がいました。参考にと能面の写真集などを持ち込んで「あぁでもない」「こうでもない」と画題さがしをしていました。当ブログが何気なく「これはどうですか」と指し示めすと「あなた!これは般若じゃありませんョ」と笑われました。「えェ?」とキョトンとしている当ブログに他の人が「何でもよくご存知の貴方が・・」とチョッと小馬鹿にしたような口振で「これは蛇ですョ」と・・・。物知り雑学博士の皆さん、般若と真蛇の違いがわかりますか?

「物言えば唇寒し秋の風」