京阪神で住んでみたい街NO,1にランクされたのが西宮市の夙川界隈だそうです。最近は夙川土手の桜並木も大変な人気で、人手の多さに土手の土が踏み固められて桜の寿命が短縮されて景観が守れないほどなのだそうです。

夙川と言えばカトリック教会の尖塔みごとです。昔は夙川の土手の松林越しに見えた尖塔も今では大きな建物が乱立して見ることはできません。また、教会の前は山手幹線道路が開通し往時の面影は失われつつあります。この教会は遠藤周作が洗礼を受けたことでも知られています。

夙川と言えばカトリック教会の尖塔みごとです。昔は夙川の土手の松林越しに見えた尖塔も今では大きな建物が乱立して見ることはできません。また、教会の前は山手幹線道路が開通し往時の面影は失われつつあります。この教会は遠藤周作が洗礼を受けたことでも知られています。 夙川界隈の町は、高級住宅街が連続する阪神間の中でも屈指のお屋敷町として有名で、特に駅の北西は豪邸が立ち並び環境に恵まれた住宅地です。

夙川界隈の町は、高級住宅街が連続する阪神間の中でも屈指のお屋敷町として有名で、特に駅の北西は豪邸が立ち並び環境に恵まれた住宅地です。 「夙川」と言うのは西宮市内をを流れる二級河川の名前で他には「夙川駅」(阪急)「さくら夙川駅」(JR)の駅名にだけ使われています。所でこの「夙川」とはどの様な意味があるのか考えて事がおありだろうか?問題は「夙」にあります。この夙と言う字は「夙川」以外に使われることがマズ無い文字です。た府県の「夙川」を知らない人に、例えば電話で説明した経験のある人なら分かるのですが、夙の字は誠に説明が難しい文字です。

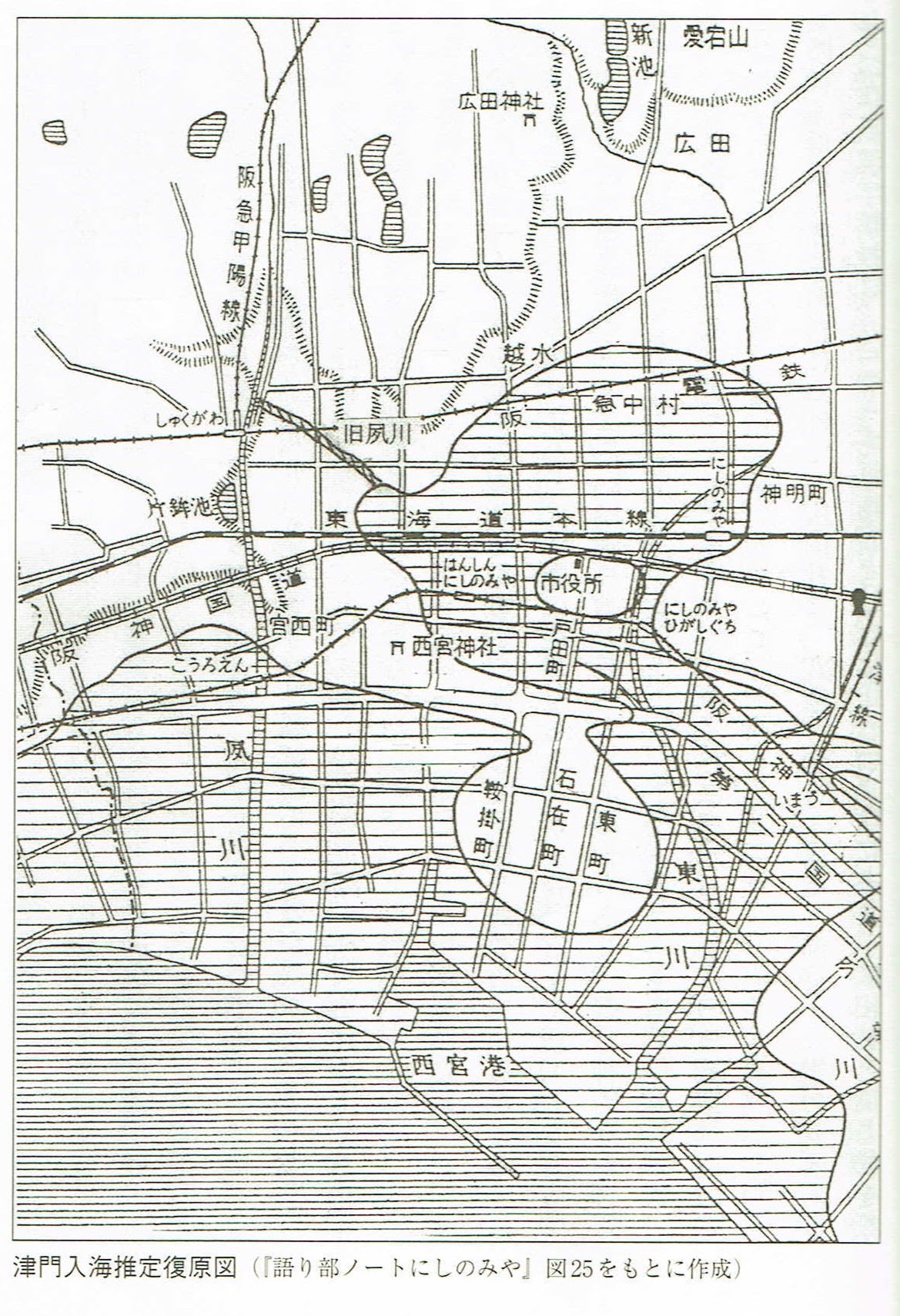

「夙川」と言うのは西宮市内をを流れる二級河川の名前で他には「夙川駅」(阪急)「さくら夙川駅」(JR)の駅名にだけ使われています。所でこの「夙川」とはどの様な意味があるのか考えて事がおありだろうか?問題は「夙」にあります。この夙と言う字は「夙川」以外に使われることがマズ無い文字です。た府県の「夙川」を知らない人に、例えば電話で説明した経験のある人なら分かるのですが、夙の字は誠に説明が難しい文字です。 諸橋大漢和辞典から類推すると「流れの速い」ことから「夙川」となったとも言えそうです。しかし、古い記録には「夙川」を「守戸川」と表記したものがあるそうです。これらの文献は、差別問題から現在は閲覧に制限があるそうで、当ブログも源資料の確認は行っていませんが、二次資料として引用されたものは見ています。

諸橋大漢和辞典から類推すると「流れの速い」ことから「夙川」となったとも言えそうです。しかし、古い記録には「夙川」を「守戸川」と表記したものがあるそうです。これらの文献は、差別問題から現在は閲覧に制限があるそうで、当ブログも源資料の確認は行っていませんが、二次資料として引用されたものは見ています。

「守戸」とは「」のことだそうです。 また「夙」には漢和辞典とは別の特殊な意味合いがあったようです。

また「夙」には漢和辞典とは別の特殊な意味合いがあったようです。

管見の当ブログは「夙川」の本格的な地名解を未だ見たことがありませんが、当ブログの推論もあながち的外れではないような気もします。

「夙川ブランド」と言うものがあるそうです。住んでみたい街・人気NO.1の「夙川」も由来来歴を辿れば言をはばかる様な事もあったようです。

「守戸」とは「」のことだそうです。

管見の当ブログは「夙川」の本格的な地名解を未だ見たことがありませんが、当ブログの推論もあながち的外れではないような気もします。

「夙川ブランド」と言うものがあるそうです。住んでみたい街・人気NO.1の「夙川」も由来来歴を辿れば言をはばかる様な事もあったようです。