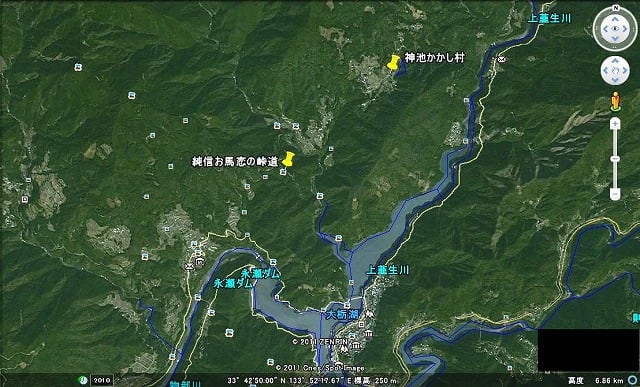

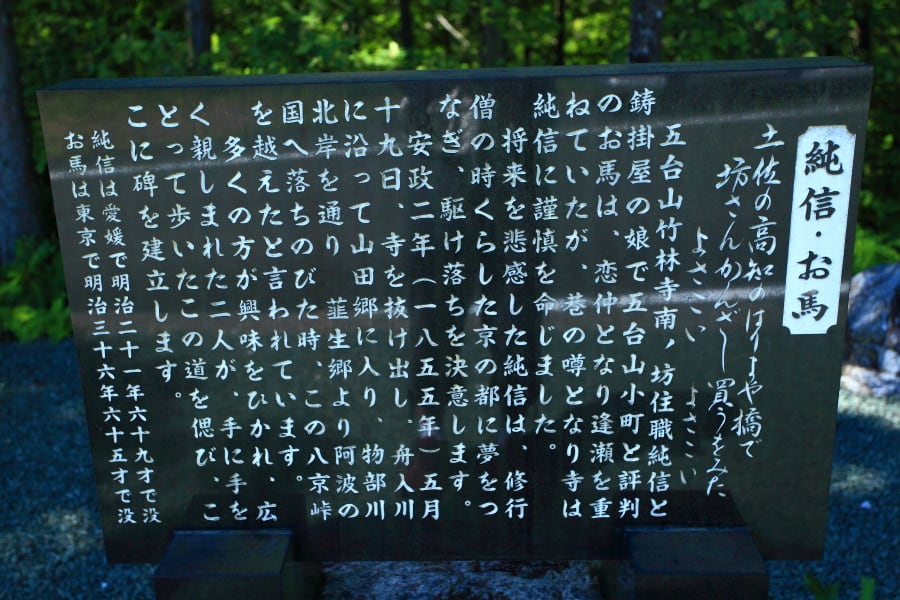

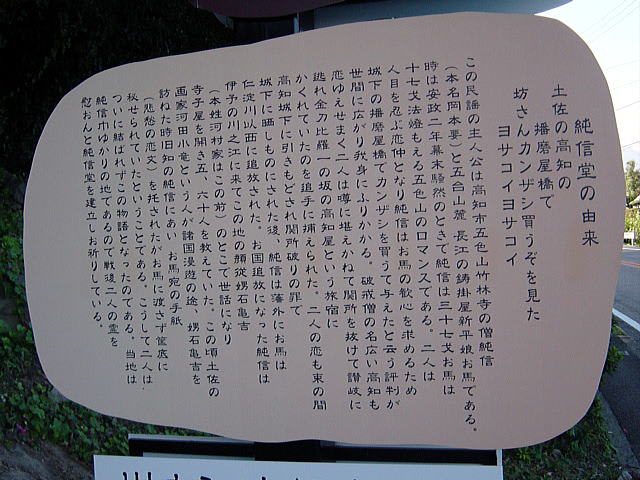

物見高いは人の常です。金比羅の宿屋高知屋で捕縛された純真・お馬は高知で関所破りの罪で受牢後3日間晒者にされました。この時、一目彼らを見ようと大勢の人達が押し寄せたそうです。そして純真と・お馬は高知を追放されました。純真は土佐国以外(伊予国川之江)にお馬さんは安芸川から東へ追放されます。お馬さんは神峰寺(安芸郡安田町)の麓の宿屋で働き平穏な日が戻ってきました。しかしそれも束の間、純信が行商人に身をやつして、お馬を連れ戻しに来るという事件が起きました。結構な騒動となったようです。そして純真とお馬は再び追放処分を受けます。

純真は再び土佐国外に追放となり支援者のいる川之江に行きます。一方お馬は今度は仁淀川以西へ追放となり、須崎の池ノ内の庄屋にお預けとなります。お馬さんが須崎に護送される道中、土佐国高岡郡戸波郷市野々村(現 土佐市野々市)に差掛ったた時には、お馬さん見たさに大勢の村人が押しかけたそうです。ここ野々市は純真の出身地です。

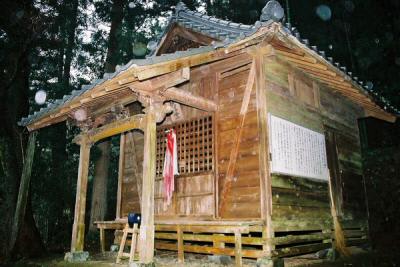

須崎市にはお馬堂があり須崎道路には「お馬トンネル」と言う所もあります。須崎でのお馬さんは、庄屋預かりとなりました。余談ながらこのお馬さんの監視役が幕末土佐の志士・吉村寅太郎だったそうです。須崎ではお馬さんは住み込みで百姓の手伝いをして、真面目に働いたそうです。そして縁あって地元の大工・寺崎米之助と言う人と所帯をもち4人の子供にも恵まれます。明治18年(1885)に家族が東京に引っ越し明治36年、65歳で亡くなったそうです。

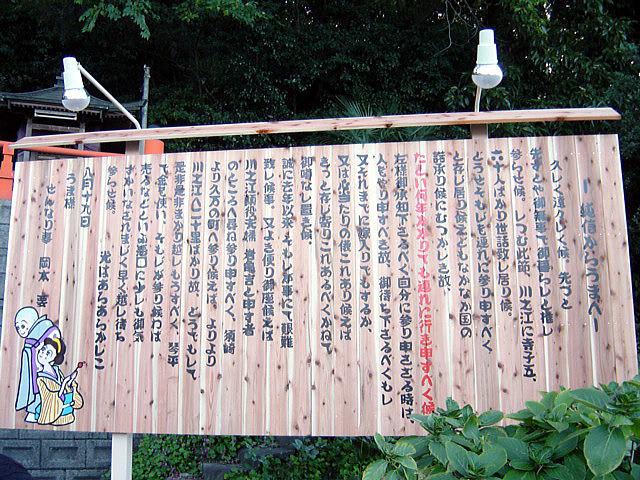

川之江に戻った純真は名を岡本要と改め土地の顔役娚石亀吉(めおといしかめきち)の世話で寺子屋を開きその高い教養を認められ、文人墨客たちとも交わり安定した日々を送っていました。が、やはりお馬のことを諦めきれなかったようで河田小龍なる人物にお馬宛の手紙を託します。しかし、小龍はお馬の幸せな家庭生活を見て純真からの手紙を渡さなかったそうです。

お馬に渡ることのなかった手紙です。中程にはっきりと「たとい何年かかりても連れに行き申すべく候」と書送っています。残念ながらお馬さんの元には届くことはありませんでした。

世話になっていた娚石亀吉の死後、純信は愛媛県美川村東川で慶翁徳念和尚 俗名・中田与吉として明治21年(1888)69歳で没したようです。

続きます。