「とよのコンサート」でバリトン独唱をされた「加藤光一」さんとお話をする機会がありました。コンサートで何曲か「文部省唱歌」が取り上げられましたが、明治以降、西洋音楽を取り入れた日本が、日本人の心情に浸み入る純国産西洋音楽をどの様に会得したのか、興味があります。その事を知りたくて加藤光一さんに「宮さん宮さん」は「和音階」ですか?西洋音階ですか?とお訊ねました。

加藤さんは不意を突かれた格好で「このおっさん、何を聞くねン」と面食らった表情でした。が、「命短し 恋せよ乙女・・」と「ゴンドラの歌」を唄われ、この歌は「完全に江戸歌謡をベース」にしています。「宮さん宮さん」も和音階だと思います、とのことでした。

話に他の人が割り込んできて其処で終わりましたが、加藤さんはきっと「ホット」されたと思います。

当ブログにも歌のことを幾つか取り上げています。その中で明治以降の西洋音楽の浸透に関わるものは「雨は降る降る・・」「戦友の唄」「童謡さっさん」「春は名のみの・・」などがあります。

僕は「早春賦」(春は名のみの・・)が、西洋音楽が違和感なく日本人の日本人による最初の「曲」の様に思っています。それは丁度西洋仕立ての「背広姿」が違和感なく日本人の生活に入った様なものです。

この「早春賦」以降、日本人が自由自在に西洋音楽を使いこなせる様になったのではないかと思っています。

「早春賦」が日本における西洋音楽のスタートとすると、その技を最初に手に入れたのは・・、と考えると、それはやはり「トコトンヤレ節」即ち「宮さん宮さん」になります。

そこで、冒頭の加藤さんへの質問となった訳です。

「トコトンヤレ節」は広く知られています。「ピ~ヒャラ オタタ・・」の軽快なメロディーは確かに江戸情緒の「都々逸」「新内」や「浪曲」「民謡」など従来の日本の音楽とは明らかに違っています。

また「トコトンヤレ節」は、新政府東征軍が品川に集結して先頭の鼓笛隊が「ピ~ヒャラ~オタタ・・」と江戸に進撃します。(映画やTVでは)

これは「歴史の事実」として疑問を差し挟む人などいません。しかし、これも当時の状況から疑わしいのです。

これらの事をいろいろ調べてみますとこの「トコトンヤレ節」は、巷間言われているほど簡単なものではないのです。

「謎」と云う言葉はあまり好きではないのですが「謎」の多い、分からない事、間違って伝わっている事がが実に多い事が分かります。

と云う事で、この謎多き「トコトンヤレ節」を何回かに分けて考えてみます。

「宮さん、宮さん お馬の前で ひらひら(ぴらぴら)するのは 何じゃいな・・」

問題「この宮さん」とは「誰?」

答「 有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみや たるひとしんのう」

「ピンポン」

TVのクイズ番組ではこれでいいのですが、事実はどうも違うようなのです。

つづく

加藤さんは不意を突かれた格好で「このおっさん、何を聞くねン」と面食らった表情でした。が、「命短し 恋せよ乙女・・」と「ゴンドラの歌」を唄われ、この歌は「完全に江戸歌謡をベース」にしています。「宮さん宮さん」も和音階だと思います、とのことでした。

話に他の人が割り込んできて其処で終わりましたが、加藤さんはきっと「ホット」されたと思います。

当ブログにも歌のことを幾つか取り上げています。その中で明治以降の西洋音楽の浸透に関わるものは「雨は降る降る・・」「戦友の唄」「童謡さっさん」「春は名のみの・・」などがあります。

僕は「早春賦」(春は名のみの・・)が、西洋音楽が違和感なく日本人の日本人による最初の「曲」の様に思っています。それは丁度西洋仕立ての「背広姿」が違和感なく日本人の生活に入った様なものです。

この「早春賦」以降、日本人が自由自在に西洋音楽を使いこなせる様になったのではないかと思っています。

「早春賦」が日本における西洋音楽のスタートとすると、その技を最初に手に入れたのは・・、と考えると、それはやはり「トコトンヤレ節」即ち「宮さん宮さん」になります。

そこで、冒頭の加藤さんへの質問となった訳です。

「トコトンヤレ節」は広く知られています。「ピ~ヒャラ オタタ・・」の軽快なメロディーは確かに江戸情緒の「都々逸」「新内」や「浪曲」「民謡」など従来の日本の音楽とは明らかに違っています。

また「トコトンヤレ節」は、新政府東征軍が品川に集結して先頭の鼓笛隊が「ピ~ヒャラ~オタタ・・」と江戸に進撃します。(映画やTVでは)

これは「歴史の事実」として疑問を差し挟む人などいません。しかし、これも当時の状況から疑わしいのです。

これらの事をいろいろ調べてみますとこの「トコトンヤレ節」は、巷間言われているほど簡単なものではないのです。

「謎」と云う言葉はあまり好きではないのですが「謎」の多い、分からない事、間違って伝わっている事がが実に多い事が分かります。

と云う事で、この謎多き「トコトンヤレ節」を何回かに分けて考えてみます。

「宮さん、宮さん お馬の前で ひらひら(ぴらぴら)するのは 何じゃいな・・」

問題「この宮さん」とは「誰?」

答「 有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみや たるひとしんのう」

「ピンポン」

TVのクイズ番組ではこれでいいのですが、事実はどうも違うようなのです。

つづく

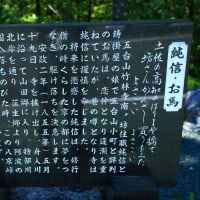

2通り解釈できます。

一つは「宮さん宮さんお馬の前にヒラヒラするのは何じゃいな。」と問いかけた街道の民衆に「こうやって命懸けで戦っているのも御一新で明るい未来をお前達に届けるためじゃ。」と答えたものという解釈です。

もう一つは「雨の降るような銃弾の中で命を惜しまず戦うのはお前達のためなんだから頑張れ。」と上官が部下を𠮟咤激励しているという解釈です。

どちらの解釈が妥当なんでしょうか。

また、他に解釈が有れば承りたいです。