前回の「日本歴史地名大系Ⅰ」で「ショウブ」地名の集計を掲示しました。

それによると菖蒲地名合計(A)=81,勝負地名合計(B)=16,ショウブ地名(C)=25で総合計は122です。

この122の内、地名の由来・伝承・地名譚・地名解が記載されているのは10カ所もありません。

以下、それらを順次検討します。

A).菖蒲地名

菖蒲沢村(但馬国朝来郡 現:兵庫県朝来市生野町)

菖蒲沢:国土地理院+兵庫県の地名Ⅰ

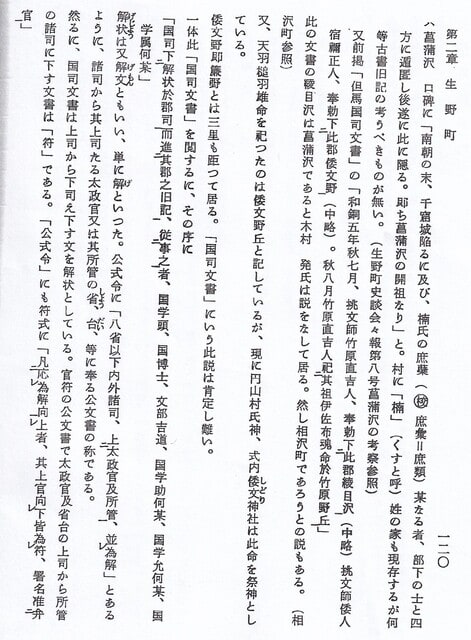

日本歴史地名体系・兵庫県の地名(Ⅰ)朝来郡生野町菖蒲沢村に地名伝承が記載されています。

よほどの知恵者がいたとみえて「判じ物」のような地名説話を考えたようです。

和銅年間に挑文師が綾織を伝えた。その事績を顕彰して綾目と云う地名を付けた。

綾目(アヤメ)→菖蒲(アヤメの漢字表記)→ショウブ(菖蒲の音読み)と転訛した。

※参考資料(上記の地名説話の基となったものです)

1)挑文師(あやとりのし)

令制において、大蔵省織部司に属した技術者。大初位下に相当。定員四人。錦、綾、羅等の高級織物の織機の設計や 技術指導を任とした。また、地方に出張して機織りの指導にもあった。師の下に挑文生(あやとりしょう)八人が置かれ、品部が付属した。(国語辞典・小学館)

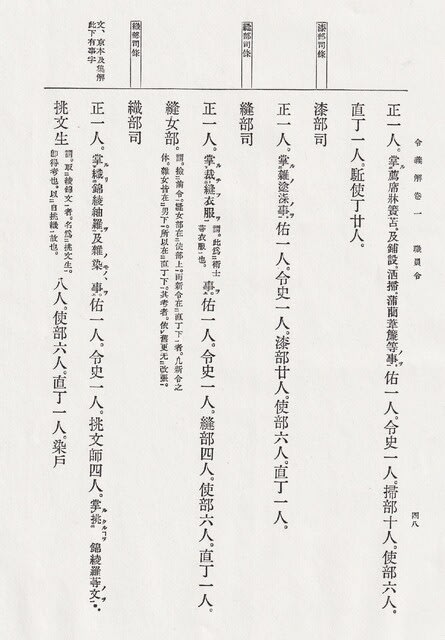

2)令義解・挑文師

令義解:織部司・挑文師

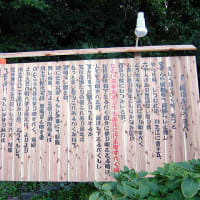

3)続日本記和銅四年閏六月条

続日本記:元明天皇和銅四年閏六月・挑文師

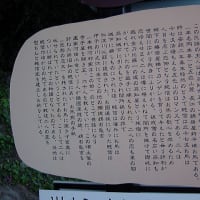

4)生野史:菖蒲沢地名解

生野史:生野町円山菖蒲沢

※参考資料を検討して地名解を解読してみてください。

菖蒲ヶ谷(駿河国安倍郡松下組 現:静岡県静岡市葵区昭府町)

安倍川左岸に位置し、松富上組、松富下組分かれていた。松下組は菖蒲ヶ谷とも呼ばれかっては花菖蒲を名産としていたことによる(安倍紀行)

菖蒲谷村(紀伊国伊都郡菖蒲谷村・現;和歌山県橋本市菖蒲谷)

高野街道御幸道(京路)が通る。「此村の谷菖蒲多き歟、又は他所よりは宜きか村名是より起こるなるべし、村中地蔵寺の巽に当たりて菖蒲池といふ池あり、今は名のみにして菖蒲なし」(紀伊続風土記)

菖蒲谷(山城国葛野郡善明寺村・現:京都市右京区梅ケ畑善明寺村)

善明寺村の中央を北から東西に一条街道(周山街道)が通じ集落が点在する。中世には梅ケ畑村に属し、禁裏供御役を勤仕して諸商売・公事役が免除されていた。特に「有菖蒲故名」(扶桑華志とある。

菖蒲谷産の菖蒲は毎年五月五日に禁裏の菖蒲湯に献上された。

菖蒲田浜(陸奥国宮城郡七ヶ浜村 現:宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜)

江戸時代から明治九年まで湊浜、松ケ浜、菖蒲田浜、花淵浜、吉田浜、代ヶ崎浜、東宮浜を宮城七浜と呼んだ。塩竃村に含まれていたが独立性は強かった。その内の1ツ菖蒲田浜は昔この地にあやめが咲き乱れた所がありあやめヶ浦と呼ばれいつしか菖蒲田浜と書き表すようになったと云う俗談説がある。

菖蒲川(陸奥国三戸郡切谷内村 現:青森県五戸町切谷内)

菖蒲川と粒ヶ谷地は元久年間(1204~06)佐々木京介・佐兵衛之介により開かれた土地と云う。

菖蒲川は佐兵衛之介の妻の名にちなむ地名とも云う。

B).勝負地名

清水沢村・勝負ケ町(陸奥国栗原郡清水沢村 現:宮城県大崎市古川水沢~栗原市古川水沢)

清水沢村:西は清滝村、南は小野村、東と北は荻生田村・高清水村(栗原郡高清水町)と接する。

清水の湧出する地が多いため村名となったという。(栗原郡旧地考)

一部省略

(清水沢村村内)深渡戸(フカワタシド)と勝負ケ町は、前九年の役で源頼義が安倍氏を破った古戦場という。(栗原郡誌)

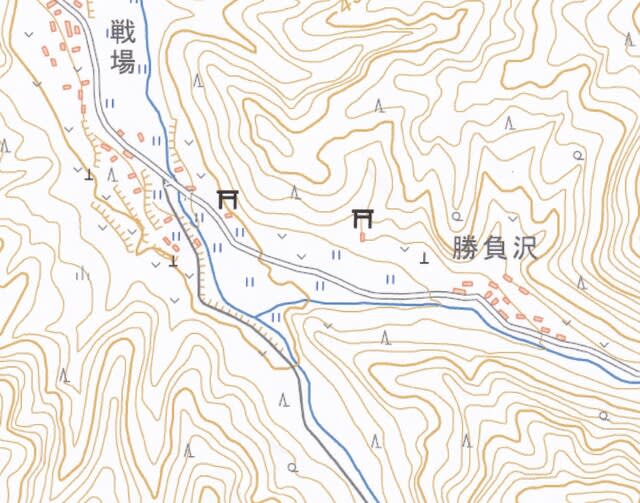

勝負沢峠、勝負沢(陸奥国=岩城国鹿沼郡南宇内村 現:福島県鹿沼郡会津坂下町宇内)

南宇内村の南に陣ケ峰城址がある。越後の城重則が恵日寺(現磐梯町)領であった会津に侵入し高寺山付近に八館を築いた。その一の館といわれ、城重則は正暦2年(991)戦に敗れて、片門村で自刃したと伝える。勝負沢は恵日寺の衆徒が高寺を攻めたときに合戦があった所といわれる。

福島県河沼郡会津坂下町宇内(高寺山・勝負沢)

福島県大沼郡会津美里町東尾岐(戦場、勝負沢)

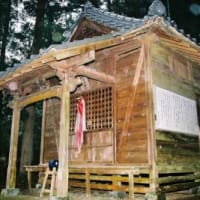

(日高神社)勝負川、大刀洗川(陸奥国 現:岩手県奥州市水沢日高小路)

弘仁元年(810)奥州三座の一として創建された。源頼義が戦勝祈願し尊崇された。

「封内風土記」に「日高川在日高妙見社辺、伝言、或号勝負川、源頼義父子征伐安倍貞任克之、濯剣此川、故曰勝負川」とあって、神社の西方に日高川があるが、源頼義父子がこの川で軍刀を洗ったので勝負川・大刀洗川とも称したという。

(槌山城跡)勝負谷(安芸国賀茂郡吉川村 現:広島県東広島市八本松吉川)

吉川と原の境界にそびえる比高260mの急峻な山に築かれた大内氏の山城。天文二〇年(1551)落城した時の戦場と云う勝負谷の地名が残る。

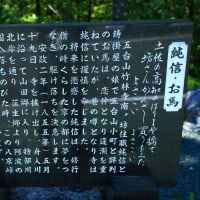

勝負谷古戦場 (伊予国宇摩郡金川村 現:四国中央市金田金川)

轟城は天正期、阿波国三好郡白地城主大西備中守元武が居城し川之江城主河上但馬守を破り、土佐長宗我部氏・松尾城主真鍋氏と激しく戦って敗死。元武敗戦の古戦場を勝負谷といい試合場・大勝負・小勝負の地名が残る。(西条記)

C).正部などのショウブ地名

正部村(出羽国南村山郡東村菖蒲 現:山形県上山市菖蒲)

正部村は菖蒲村とも表記される。

萱平川(カヤタイラガワ)と菖蒲川の合流点近く蔵王山の登山口。正保郷帳では菖蒲沢村とある。

天和二年(1682)正部山で金山を掘っている(上山三家看聞日記)

山形県上山市菖蒲(正部とも表記)

日本歴史地名体系に記載された菖蒲、勝負、ショウブ地名の由来は、上記の通りです。「・・・といわれている。」「との伝承がある。」の類で地名成立の検証をなされたものはない。「後付け」「語呂合わせ」の類ばかりです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます