シンガポールの空港は1981年、現在のチャンギ国際空港のターミナル1が開業するまではパヤレバー空港が国際空港だった。

インドネシアのジャカルタによく通っていたとき、成田からシンガポールまではシンガポール航空かJALだったが、シンガポール空港でインドネシアのガルーダ航空に乗り換えることが多かった。

トランジットの時など往きや帰りに、パヤレバー空港で時々軽食をとった。空港の施設の一番遠いところに小さな食堂があってその店に「星洲炒米粉」というメニューがあった。

「炒米粉ー焼きビーフン」の旨さは台湾の高雄ですっかり舌が覚えていたから、これを頼んでみたが何故「星洲炒米粉」という名前なのかは一口食べたらすぐわかった。

星洲炒米粉つまりシンガポール焼きビーフンはカレー味の焼きビーフンだったのだ。インド系の人も多く国民であるシンガポールらしいカレーとビーフンのハイブリッドメニューだった。

とてもおいしくて、すっかりこれが気に入って、シンガポールの駐在員事務所に寄って高橋所長と二人ともにチエーンで煙草を吸いながら話をした後、ここに寄ることがたびたびだった。

国内営業部門に変わった後はシンガポールビーフンには縁がなくなったが、神戸に住むようになったら家でも「ケンミンのビーフン」(click)を使って焼きビーフンが登場するようになった。

あいかたに星洲炒米粉が旨かった話をしてカレー味の焼きビーフンを作ってもらった。私のイメージの一皿が完成した。いまや我が家のテッパンメニューとしてもう30年来定着している。

時々通う錦糸町の台湾料理店「劉の店」の焼きビーフンは台湾人のシェフが作るので本場の旨さだが、シンガポールビーフンと言っても作ったことはないと言う。

確かに中国でも南方の一般庶民の食材である「米粉料理」は日本の中華料理店でもメニューにはなかなかないし、台湾もシンガポールも福建省系の人たちが多いが

食べものは土地土地の特色が現れるようだ。かくして日本では家以外で旨い「星洲炒米粉」を食べるのはなかなか難しい(笑)。

昼飯はシンガポールビーフン 阿智胡地亭の非日乗 2005年07月02日(土)掲載

今日の昼メシは「シンガポールビーフン」でした。前から相方に作って欲しいと頼んでいましたが、ついに作ってくれました。うまかったです。聞くと数日前の新聞にシンガポールビーフンの記事がレシピと一緒に出ていたのだそうです。

このビーフンとの最初の出会いはシンガポールでした。

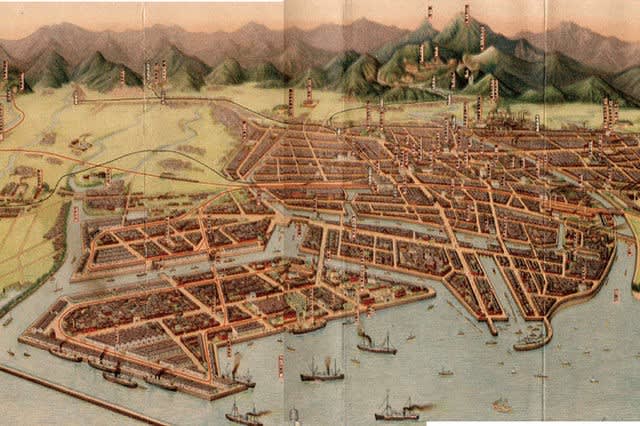

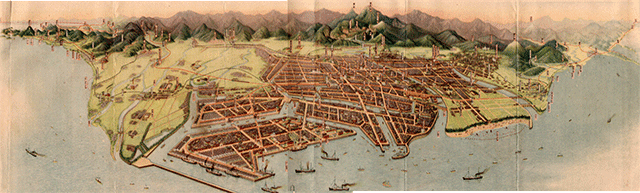

昭和50年代の中ごろインドネシアによく出張で行っていましたが、その行き帰りには今のチャンギー新空港の前の旧シンガポール空港を利用しました。どこの空港でも、乗換え時間があると時間一杯まで必ず隈なくその空港見学をしたもんですが、あるときシンガポール空港で喉が渇き、隅っこにある前から目をつけていた小さなレストランに入りました。そこのメニューを見ると「星州炒米粉」と言うメニューがありました。シンガポール市内では見たことがない料理でした。元々ビーフンは台湾から生まれたもので、台湾でビーフンの美味さを知ってからメニューにビーフンがあれば必ずオーダーするようになっていました。

迷わずビールのサン・ミゲルの小瓶と「星州炒米粉」を頼みました。何が星州かわからなかったのですが、黄色い色のカレー味のビーフンが出てきました。ビーフンにカレー風味がマッチして初めての味でしたがうまかったです。それからはこの空港でトランジットの時も店に直行してサン・ミゲルと「星州炒米粉」を楽しみました。 シンガポールにはイギリスの植民地時代にイギリス人が統治のための使用人として連れてきたインド人の子孫が今、シンガポール人として多く住んでいます。そしてシンガポールの中国人も中国の福建省から出稼ぎでイギリス統治の当時のマレーシアへ苦力(クーリー・労働者)として出て来た中国人の子孫が多いのです。福建省は台湾の原住民、高砂族以外の殆どの現在の台湾人(本省人)の出身地でもあります。台湾の米粉とインド人のカレー粉がシンガポールで合体してシンガポールビーフンが出来たのでしょう。

これから我が家のメニューの定番の一つとしてカレービーフンを入れていいかと確認したら、相方からOKのサインが出ました。嬉しいことです。