昭和63年4月6日 昭和61年4月3日

昭和61年4月3日

平成3年4月14日 平成3年4月12日

平成3年4月12日

有楽町駅で降りたのは昨年の一月以来ほぼ2年ぶりだった。駅の有楽口を出ると交通会館は目の前にある。

あたりをちょっとぶらぶらした。

佐藤久秋さんと佐藤さんの作品

18時になって閉廊になってから 近くの中華料理店で 同じ時間にギャラリーを訪ねた藤田さんと佐藤さんと三人でほぼ2時間ほど旧交を温めた。

三人は 昭和41年の4月1日に 当時大阪の淀屋橋にあった会社の本社入社式で初めて顔を合わせ

新居浜の工場の独身寮でも何年か一緒に過ごして以来の長い付き合いになる。

「鈴木敏夫×津野海太郎」

初回放送日: 2020年11月28日

国民的アニメを次々と制作し続けるスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫。日本のサブカルチャーの生みの親・津野海太郎。編集者が原点の2人が、人と人を結び付ける。

津野が訪れたのは鈴木の事務所。「となりのトトロ」と「火垂るの墓」の制作で、宮崎駿監督と高畑勲監督との間で起こったアニメーターの取り合い。

間に立った鈴木はどう裁いたのか?3DCGアニメ「アーヤと魔女」での宮崎吾朗監督の変化を語る。

一方、82歳でなお精力的に執筆を続ける津野に72歳の鈴木が自らの老い方を相談。アングラ演劇の演出家時代に親交があった樹木希林など、個性豊かな人たちとのつながり方を語る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

二人が交わす会話はとてつもなく面白かった。人と違う事をやってきた人間は特段人と格別に違っていることはない。

ただ、なんでや?と思う事をそのままにしないでずっと納得するまで掘っていき その世界に人を巻き込む力がある。

番組を見た後これまで読んだことがなかった「津田海太郎」が書いた本を読みたくなって

図書館にメールで予約を入れたら 幸いすぐに準備できたと返信があったので取りにいってきた。

津田海太郎 :1938(昭和13)年福岡生れ。早稲田大学文学部卒業後、演劇・出版に携わる。晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長を歴任。2003(平成15)年『滑稽な巨人――坪内逍遙の夢』で新田次郎文学賞、2009年『ジェローム・ロビンスが死んだ』で芸術選奨文部科学大臣賞、2020年『最後の読書』で読売文学賞を受賞。ほかの著書に『したくないことはしない――植草甚一の青春』『花森安治伝――日本の暮しをかえた男』『百歳までの読書術』などがある。 出版社のプロフィルから引用。

九月ですね。夏の名残りを感じつつ☺️

— 俵万智 (@tawara_machi) September 1, 2021

百枚の手紙を君に書きたくて書けずに終わりかけている夏

思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみ

地ビールの泡(バブル)やさしき秋の夜ひゃくねんたったらだあれもいない

いま大阪・九条の映画館「シネ・ヌーヴォ」で【生誕110年記念脚本家・小國英雄の「仕事」】という特集を6月27日までやっている。

映画館がある通りは職住が混在している裏通りだ。

ある日の夕方6時から九条の割烹「伍久楽」で大椎会のハモを食べる集まりがあったので、その前に小国脚本の「「六人の女を殺した男」を観た。

上映時間が都合がよかったので選んだが、フランキー堺、岸田今日子、藤村志保、春川ますみ、万里昌代、久保菜穂子という俳優の名前にも惹かれた。

まだみんな若い。活き活きと演じていた。昭和40年と言えば映画も斜陽のとっかかりで制作側も楽しんで余裕で作っていた。映画は駄作だったが、あの岸田今日子の独特の喋りも聞けたし、藤村志保の美人ママにも、春川ますみ、万里昌代、久保菜穂子という新東宝組のスターにも会えた。1958年(昭和33年)にフランキー堺が演じたテレビドラマ「私は貝になりたい」は衝撃的なドラマだった。私はフランキー堺という役者は凄いと思った。そのドラマから7年後の彼の主演映画でやはり天才性を感じた。駄作だと思ったのはストーリーがご都合主義すぎると思ったからだが、いまから49年前にはきっと先進的でお洒落なブラックコメディだったのだろうと思った。

1965年/大映東京/カラー/85分/16ミリ ©1965KADOKAWA

監督:島耕二 脚本:小國英雄 撮影:小原譲二 音楽:大森盛太郎 美術:間野重雄 録音:飛田喜美雄

■出演:フランキー堺、岸田今日子、藤村志保、明星雅子、春川ますみ、万里昌代、久保菜穂子、船越英二

◆売れっ子画家の阿部は小心者だが女好き。妻貞子は彼の才能を「金のなる木」くらいにしか考えてはいなかった。そして、一人また一人、阿部と関係をもった女たちは次々と死んでいく。海外ミステリからヒントを得た奇妙な味のスリラー喜劇。(シネ・ヌーヴォのサイトから引用)

九条へは往復共に阪神なんば線で行った。この動画は2011年11月8日に撮影した阪神尼崎駅から九条駅までの前方風景。

浦沢直樹と言う漫画家は『ビッグコミックオリジナル』で外国を舞台にした『パイナップルARMY』『MASTERキートン』を衝撃を受けながら読み続けた。

その浦沢はNHKで「漫勉neo」という不定期だが興味深い番組のシリーズを持っている。今回の面談相手は「安彦良和」さんだった。

私は「安彦良和」さんというお名前は知らなかったが、漫画をみてああこれを書いている人かと思った。

浦沢直樹という超一流の漫画家もその凄さを認めざるを得ない「安彦良和」さんの神ワザの一端を楽しんだ。

NHKプラスで6/16(水) 午後10:49 まで配信中。

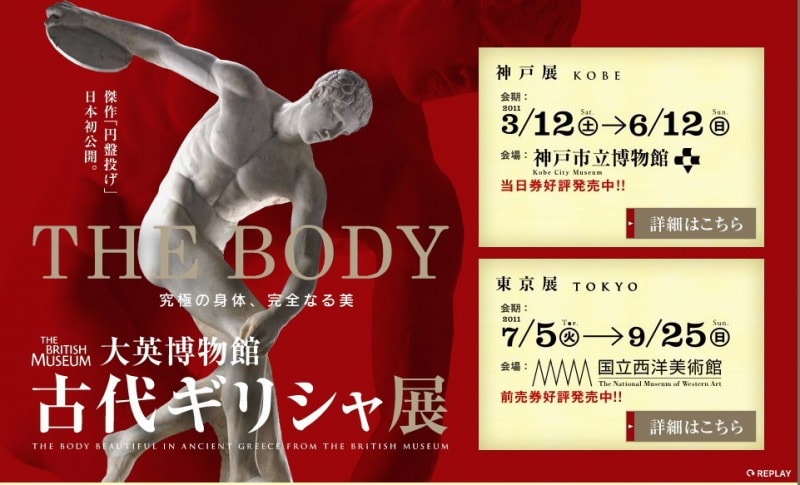

神戸市立博物館で長く大英博物館所蔵の古代ギリシャ展をやっている。この日曜で終了なので行ってきた。

もう終わってしまうと、私のように焦って来ている?老若男女で館内は一杯だった。

人の体は本来こんなに美しい・・。結局このギリシャ彫刻を越える人体の美を後世の人間は

生みだしていない、というようなことを思いながら、音声ガイダンスをイヤホーンで聞いた。

(神戸市民に有効なシニア割引で、1500円の入場料が半額になったので、ワンコインをガイド装置に投資した)

2500年前のギリシャ人の後裔は、もう今のギリシャと言う土地にはいないと聞くが、当時も今も

人間は闘争や鍛錬や、愉悦を求めることに変わりがないという絵や彫刻を見てあっという間に時間が過ぎた。

博物館の周囲。

昭和50年代の始めごろ、ロンドンの大英博物館に行った時、こう思った。個人が数品でも美術品を海外からそっと持ち出すと、

窃盗犯になるが、国家が真昼間に堂々と組織的に、よその国のものを持ち出すと、盗品の山もこうして誇らしく博物館に収納される。

今回もまたギリシャの作品(実際はローマンコピーというローマ時代に作られたレプリカだが)が、ギリシャから運ばれたのではなく

イギリスから来たことに多少の違和感を覚えたが、イギリス人はこういう時に胸を張って言う。

「もし我々がこうしてエジプトやローマやギリシャからイギリスに持ち込まなければ、価値のわからない連中に壊されて、

人類の歴史から永遠に失われていた。我々は人類の宝を救ったのだ」と。それもまた一面の事実かも知れないが、

まこと「盗人にも三分の理」とはよく言ったものである。

現代ギリシャは国家経済が崩壊に瀕してEUのお荷物になっているが、たまたまこんな記事を読んだ。

⇒死亡公務員に年金19億円!=4500人に支給―ギリシャ

時事通信社 2011年6月7日(火)6時06分配信

【フランクフルト時事】ギリシャ政府が既に死亡している公務員約4500人に、年間計1600万ユーロ(約19億円)の

年金を支給していたことが明らかになった。複数のドイツ紙(電子版)が6日、ギリシャ紙タネアの報道として伝えた。

財政難の同国に対しては、追加金融支援が避けられない情勢で、負担を迫られる欧州諸国からは、

ずさんな年金管理に批判の声が上がりそうだ。

報道によれば、ギリシャでは、年金受給を続けるため親族の死を届けないことが多いという。

同国のカツェリ労働相はこうした事態を受け、全国で約9000人いる100歳超の一般年金受給者についても、生存確認を行う方針を示した。

東京在住の森哲雄さんから「映画[メッセージ]はSF映画としては出色の出来でした。タルコフスキーの[惑星ソラリス]を思い出させる作品でした」とメールを頂き

興味を持ったので先日、西宮北口の映画館に観に行きました。

この映画は「マインドフルネスー気づき」を映像化した映画だと私は思いました。

【今ここにある】ことに気づくこと、そのことを描いていると感じました。

原作者はアメリカの中国系2世だそうですが、この映画の制作者はフランスに活動の拠点を置き欧米で人々に語り掛けているベトナムの禅僧ティク・ナット・ハン師の

影響を受けているような気がします。 私は未知の知的生命体が描く文字を見ると臨済宗、白隠禅師の「円相図」を思い起こしました。

原作を読んでおられる森さんは「世界観は原作に負ってストーリーは大胆に映画的に改変しています。

私は[メビウスの輪]が徐々に位相を変える時間軸を想像しました」とのことです。

作品情報(公式サイトから)

2017年”彼ら”を解読できるか

<イントロダクション>

突如出現した未知なる飛行体―。

“彼ら”は人類に<何>を伝えようとしているのか?

『ブレードランナー』続編の監督ドゥニ・ヴィルヌーヴが贈る

すべての人の胸を打つ感動のSFドラマ。

SF映画の金字塔『ブレードランナー』の続編の監督に抜擢されたことでも注目の、『プリズナーズ』『ボーダーライン』などで独特の映像美と世界観が高く評価されているドゥニ・ヴィルヌーヴ。彼の最新作『メッセージ』は、優れたSF作品に贈られるネビュラ賞を受賞したアメリカ人作家テッド・チャンによる小説「あなたの人生の物語」を原作に映画化された、全く新しいSF映画。

謎の知的生命体と意志の疎通をはかろうとする言語学者のルイーズ役には、『アメリカン・ハッスル』を含め5度アカデミー賞にノミネートされたエイミー・アダムス。彼女とチームを組む物理学者イアンには『ハート・ロッカー』など2度アカデミー賞にノミネートされたジェレミー・レナー。軍のウェバー大佐役には『ラストキング・オブ・スコットランド』の演技でアカデミー賞主演男優賞を受賞したフォレスト・ウィテカーが扮している。

<ストーリー>

突如地上に降り立った、巨大な球体型宇宙船。謎の知的生命体と意志の疎通をはかるために軍に雇われた言語学者のルイーズ(エイミー・アダムス)は、“彼ら”が人類に<何>を伝えようとしているのかを探っていく。その謎を知ったルイーズを待ち受ける、美しくそして残酷な切なさを秘めた人類へのラストメッセージとは―。

もう一度見ないと全体像がわからない映画ですが、字幕翻訳はこの映画には無理があるようにも思いました。

字幕の字数ではおそらくこの映画の世界を表現できないでしょう。

ハリウッド映画らしく中国が理解不能な、世界に害をなす悪者に描かれていますが、全体の構成の中ではその部分がとってつけたような居心地の悪い作りでした。

謎の知的生命体はまさかの影像でした。イギリスのSF作家、H・G・ウェルズが1897年に発表した小説『宇宙戦争』をリスペクトしたのでしょうか?

ティク・ナット・ハン Q&A #1 (2009 New York)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阪急西宮北口の西宮ガーデンズの映画館で映画「メッセージ」を観ました。

阪神国道バスにの乗って阪神に西宮駅に向かいました。バス停の前はもう撤去されて空き地になっているアサヒビール西宮工場跡です。

阪急今津線の阪神国道駅は国道2号線と直角に交わるところにある高架駅です。

神戸市の中央区にある神戸朝日ビルに昔「朝日会館」という映画館がありました。

いまビルの地下に「シネ・リーブル」という映画館があります。

ビルの上層階には「フェリシモ」社の本社があります。かなり長期のあいだ、

この会社に月に10回ほど仕事で通ったことがあるので、映画を観に行くたびに

自分にとっては昔の戦場を訪ねるような気持ちになります。

昨日は「パーマネント野ばら」を観に行きました。

おもしろうてやがて哀しき映画でした。人は、現実と幻視のあやうい境界線を

いったりきたりしながら、周囲の人に頼り頼られすることで何とか生きている。

原作者の西原理恵子という創作者は、詩人の心を持っていると感じました。

そして菅野美穂と彼女の背中の演技に惚れました。

小池栄子も、池脇千鶴もほんまもんの演技者になり、

夏木マリはもうそのまま土佐の漁師町のパーマ屋のママさんでした。

映画『パーマネント野ばら』予告編

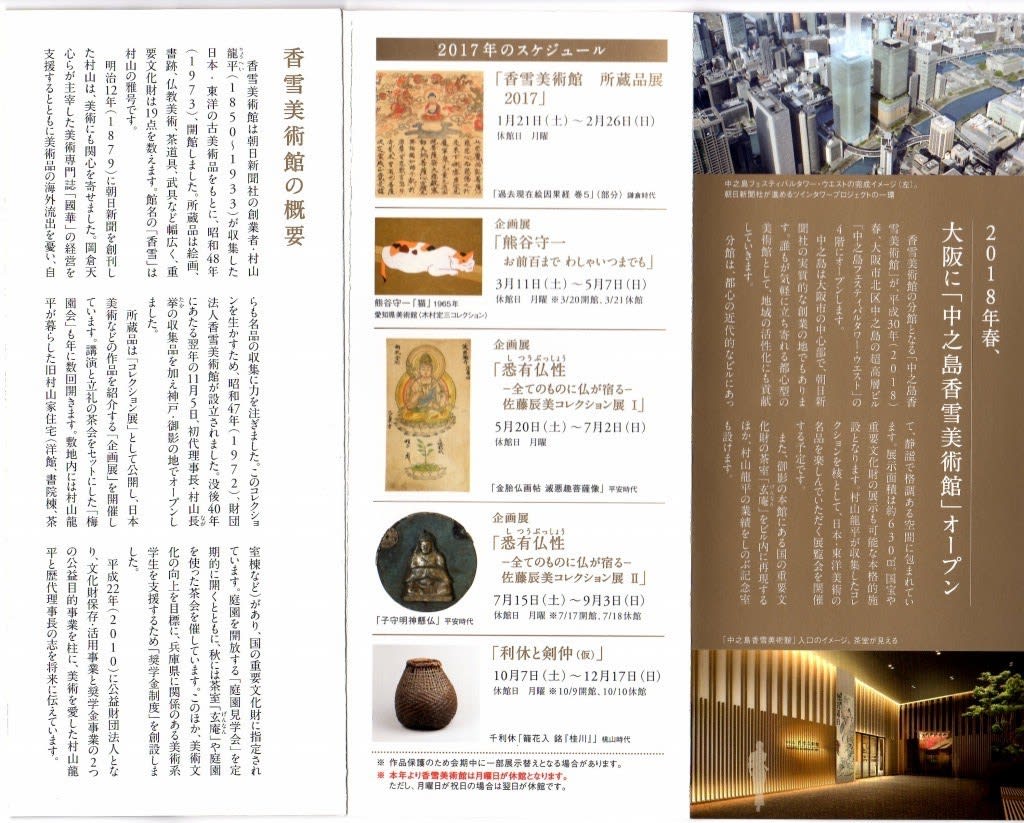

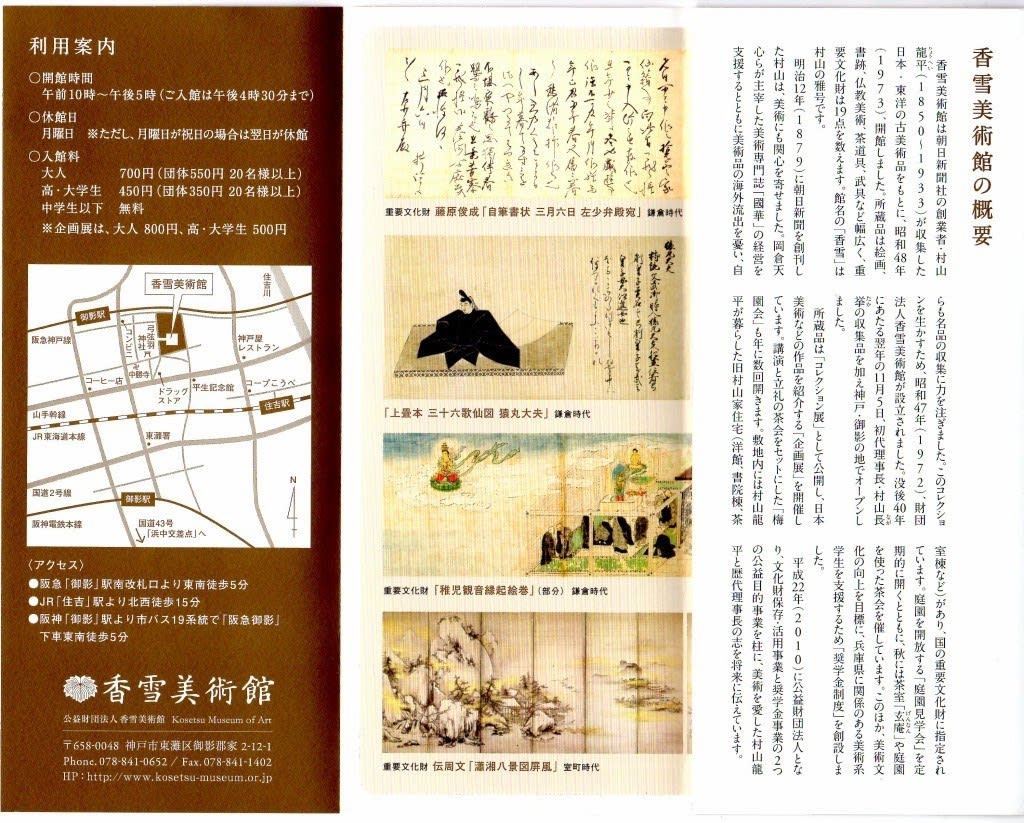

美術館は灘五郷の一つ御影郷の氏神である「弓弦羽神社」のすぐ隣だ。

朝日新聞社の創立者である「村山龍平氏の蒐集品」をベースにした美術館で村山邸の敷地の一角にある。

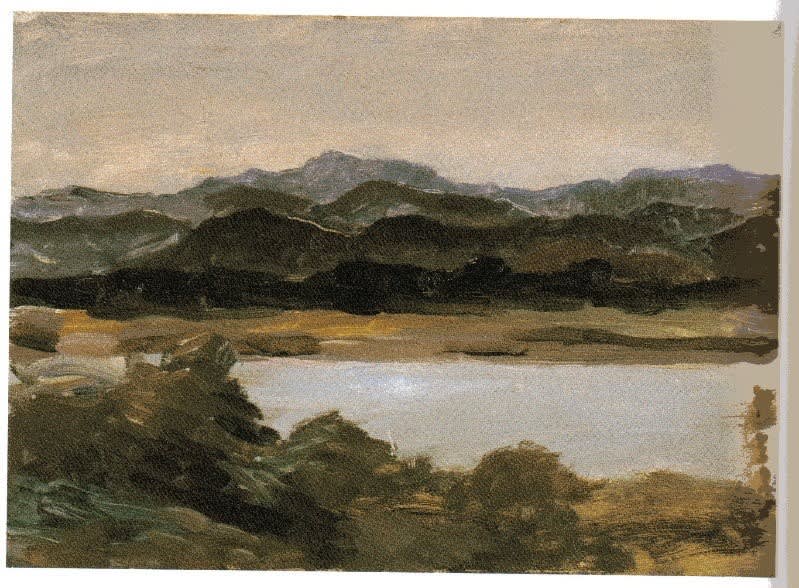

「長良川」 観た瞬間、自分が絵の中のこの堤に立っているという感覚の不思議な空間にいた。

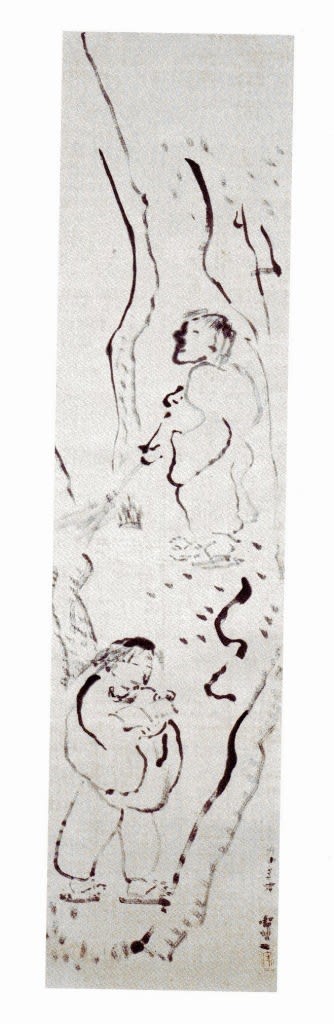

「寒山拾得」 古来中国日本の多くの文人が描いているが、わたしのイメージに一番合っている寒山拾得像だった。

見慣れた文字が並んでいると無意識にそこに目が行くのが面白い。「かみさま」

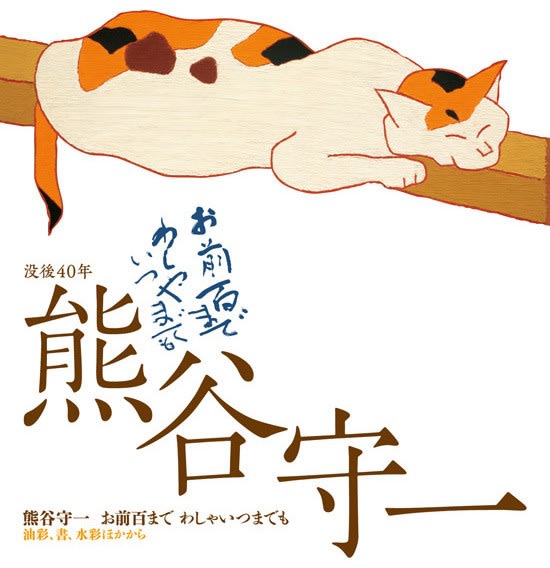

熊井守一という画家は極端な寡作作家で、子育ての時期は極貧の生活だった。子供が病気になっても医者に見せる金もなかったそうだ。

熊井夫妻は5人の子供うち3人の子を失っている。私も熊井という画家のことはその話と共に知った。彼は97歳で亡くなった。Wikipedia。

「かぞく」

ぼくはチチがきらいだ とアニがいう

わたしはハハがきらい とイモウトがいう

ぼくみんなすき とオトウト

チチはみんなのためだというけど

かえってくるのは つきにいっかい

チチはだれもあいせないのよ とハハはいう

そんなことない とわたしはおもう

もうハハをあいしてないとしても

チチはわたしたちこどもをあいしている

ゆうがた アネのわたしはカレーをつくってる

ハハはまだかえってこない

アニはむっつりメールをうってる

これがいきてるってことなのかな とおもう

ライオンやちょうちょやまつのきやくらげ

みんないきてるってこういうことなのかな

「ハハのむすめ」

わたしはハハのむすめです

つまりはバアバのまごむすめ

アネからみればイモウトですが

わたしはまだまだわたしじゃない

わたしはわたしになっていきます

まいにちまいにちすこしずつ

ハハがしってるわたしのおくに

ハハもしらないわたしがすんでる

わたしはそこではただのいきもの

わけもわからずいきているだけ

うめきもするしうたいもします

ことばにならないたましいだいて

そっくりだっていわれるけれど

わたしはハハとはちがうにんげん

でもいつかはハハになるかもしれない

わたしによくにたむすめのハハに

「まいにち」

いつのまにか

きのうがどこかへいってしまって

きょうがやってきたけど

どこからきたのかわからない

きょうはいつまでここにいるのか

またねてるあいだにいってしまって

まっててもかえってこないのか

カレンダーにはまいにちが

すうじになってならんでるけれど

まいにちはまいにちおなじじゃない

ハハがしんでチチがひとりでないていたひ

そのひはどこへもいっていない

いつまでもきょうだ

あすがきてもあさってがきても

「そのあと」 詩集『悼む詩』

そのあとがある

大切なひとを失ったあと

もうあとはないと思ったあと

すべてが終わったと知ったあとにも

終わらないそのあとがある

そのあとは一筋に

霧の中へ消えている

そのあとは限りなく

青くひろがっている

そのあとがある

世界に そして

ひとりひとりの心に